- •Теплопроводность. Конвекция

- •1.Теплопроводность

- •1.1.Общие положения

- •1.1.1.Температурное поле

- •1.1.2. Температурный градиент

- •1.1.3. Тепловой поток. Закон Фурье

- •1.1.4.Коэффициент теплопроводности

- •1.1.5. Общее дифференциальное уравнение теплопроводности

- •1.1.6. Условие однозначности решения

- •1.2.Стационарная теплопроводность

- •1.2.1.Теплопроводность плоской стенки при граничных условиях первого рода

- •1.2.2. Теплопроводность плоской стенки при граничных условиях третьего рода (теплопередача через плоскую стенку)

- •1.2.3. Критический диаметр тепловой изоляции

- •1.2.4. Способы интенсификации теплопередачи

- •1.3.Нестационарные процессы теплопроводности

- •1.3.1.Физическая сущность процессов

- •1.3.2.Решение дифференциального уравнения теплопроводности в критериальном виде

- •1.3.3.Понятие тонкого и массивного тела

- •1.3.4.Нагрев тел при граничных условиях третьего рода

- •1.3.5.Анализ решения уравнения Фурье

- •1.4.Примеры решения задач по разделу «Теплопроводность»

- •2. Конвекция

- •2.1.Общие сведения о конвективном теплообмене

- •2.2. Математическое описание конвективного теплообмена

- •2.3.Критериальные уравнения конвективного теплообмена

- •2.4. Теплоотдача при свободной конвекции

- •2.4.1. Характер свободного движения потоков в большом объеме

- •2.4.2.Расчетные зависимости конвективного теплообмена в большом объеме

- •2.4.3.Теплообмен свободной конвекцией в ограниченном объеме

- •2.5.Конвективный теплообмен при вынужденном движении теплоносителя

- •2.5.1. Факторы, влияющие на конвективный теплообмен при вынужденном движении теплоносителя

- •2.5.2. Расчетные зависимости для определения коэффициентов теплоотдачи при вынужденном движении теплоносителя в каналах круглого сечения

- •2.5.3. Конвективный теплообмен при вынужденном внешнем обтекании тел

- •2.6.Примеры решения задач по разделу «Конвекция»

2.4.3.Теплообмен свободной конвекцией в ограниченном объеме

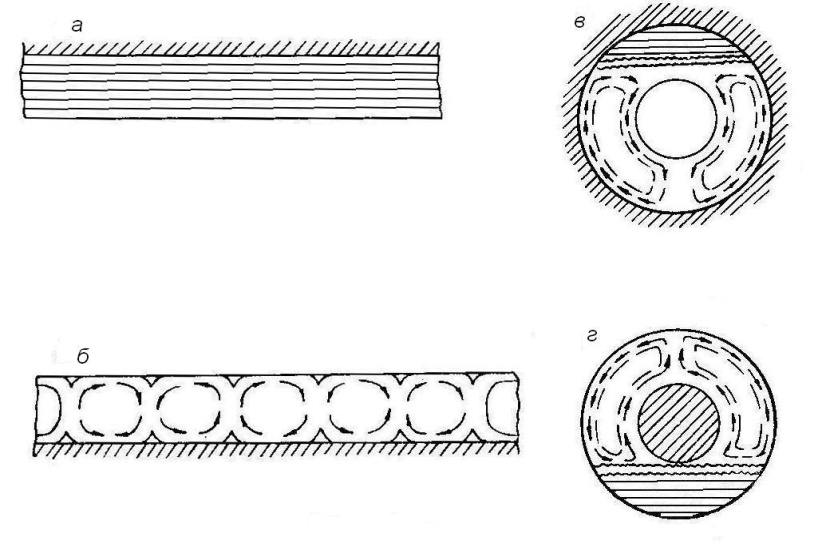

В ограниченном объеме теплообмен свободной конвекцией между поверхностью твердого тела и средой имеет некоторые особенности. Прежде всего, характер перемещения среды зависит от величины, формы и распо-ложения не только нагретых, но и холодных поверхностей. На рис. 2.5 показан характер движения газов между двумя парами горизонтальных плоскостей и коаксиальными цилиндрами. Из рисунка видно, что для одной и той же системы тел, в зависимости от расположения нагретой поверхности, меняется и характер движения среды. Количество теплоты, переносимое от горячей поверхности к холодной через вертикальный слой жидкости, иногда увеличивается, если пространство между вертикальными стенками разделено тонкими горизонтальными перегородками на меньшие объемы.

Рис.2.5 Свободное движение газа в ограниченном объеме. Горизонтальные

прослойки: а – с нагретой верхней поверхностью; б – с нижней

нагретой поверхностью; в – цилиндрические горизонтальные

прослойки с нагретой внешней поверхностью; г – с внутренней

горизонтальной поверхностью

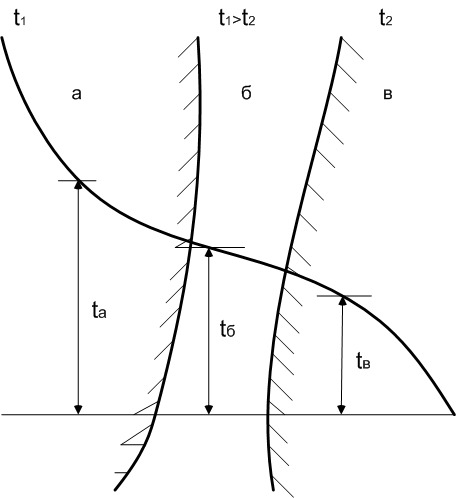

Характер изменения

толщины пограничных слоев, а также

темпе-ратуры среды между холодной и

горячей вертикальными стенками показан

на рис. 2.6. На нагретой поверхности

толщина пограничного слоя увели-чивается

в направлении снизу вверх, а на холодной

– сверху вниз. Темпера-тура среды резко

меняется по толщине пограничного слоя.

В пространстве между пограничными

слоями температура среды почти не

изменяется. Из рис. 2.6 видно, что в условиях

ограниченного объема передача теплоты

в значительной степени осуществляется

теплопроводностью через погранич-ный

слой. Поэтому расчет теплообмена

свободной конвекцией в ограни-ченном

объеме проводится по формулам, полученным

для расчетов передачи теплоты

теплопроводностью посредством введения

в эти формулы экви-валентного коэффициента

теплопроводности

.

Если значение последнего разделить на

среды, то получим безразмерную величину

.

Если значение последнего разделить на

среды, то получим безразмерную величину

=

/

,

которая характеризует собой влияние

конвекции и называется коэффициентом

кон-векции.

=

/

,

которая характеризует собой влияние

конвекции и называется коэффициентом

кон-векции.

Рис.2.6 Изменение толщины пограничных слоев и температуры

среды в ограниченном объеме:

а – пограничный слой на горячей стенке; б – центральное ядро; в –

пограничный слой на холодной стенке

Так

как циркуляция жидкости обусловлена

разностью плоскостей на-гретых и холодных

частиц и определяется критерием

,

то

должно быть функцией того же аргумента,

т.е.

,

то

должно быть функцией того же аргумента,

т.е.

.

.

При вычислении критериев подобия независимо от формы прослойки за определяющий размер принята ее толщина , а за определяющую температуру – средняя температура жидкости

0,5(

0,5( ).

).

При

малых значениях аргумента

<1000

значение функции

=1.

Это означает, что при малых значениях

теплоотдача от горячей стенки к холодной

в прослойках обуславливается только

теплопроводностью жидкости.

<1000

значение функции

=1.

Это означает, что при малых значениях

теплоотдача от горячей стенки к холодной

в прослойках обуславливается только

теплопроводностью жидкости.

При

значeнии

=0,105(

) (2.26)

(2.26)

и

при

=0,40(

) . (2.27)

. (2.27)

Снижение

интенсивности теплопередачи при больших

значениях аргу-мента объясняется

взаимной помехой в движении поднимающихся

(нагре-тых) и опускающихся (охлажденных)

струек жидкости. В приближенных расчетах

вместо (2.26) и (2.27) для всей области

значений аргументов

можно применять зависимость

можно применять зависимость

=0,18(

) ,

(2.28)

,

(2.28)

которую можно привести к виду

= (2.29)

(2.29)

где