- •Теплопроводность. Конвекция

- •1.Теплопроводность

- •1.1.Общие положения

- •1.1.1.Температурное поле

- •1.1.2. Температурный градиент

- •1.1.3. Тепловой поток. Закон Фурье

- •1.1.4.Коэффициент теплопроводности

- •1.1.5. Общее дифференциальное уравнение теплопроводности

- •1.1.6. Условие однозначности решения

- •1.2.Стационарная теплопроводность

- •1.2.1.Теплопроводность плоской стенки при граничных условиях первого рода

- •1.2.2. Теплопроводность плоской стенки при граничных условиях третьего рода (теплопередача через плоскую стенку)

- •1.2.3. Критический диаметр тепловой изоляции

- •1.2.4. Способы интенсификации теплопередачи

- •1.3.Нестационарные процессы теплопроводности

- •1.3.1.Физическая сущность процессов

- •1.3.2.Решение дифференциального уравнения теплопроводности в критериальном виде

- •1.3.3.Понятие тонкого и массивного тела

- •1.3.4.Нагрев тел при граничных условиях третьего рода

- •1.3.5.Анализ решения уравнения Фурье

- •1.4.Примеры решения задач по разделу «Теплопроводность»

- •2. Конвекция

- •2.1.Общие сведения о конвективном теплообмене

- •2.2. Математическое описание конвективного теплообмена

- •2.3.Критериальные уравнения конвективного теплообмена

- •2.4. Теплоотдача при свободной конвекции

- •2.4.1. Характер свободного движения потоков в большом объеме

- •2.4.2.Расчетные зависимости конвективного теплообмена в большом объеме

- •2.4.3.Теплообмен свободной конвекцией в ограниченном объеме

- •2.5.Конвективный теплообмен при вынужденном движении теплоносителя

- •2.5.1. Факторы, влияющие на конвективный теплообмен при вынужденном движении теплоносителя

- •2.5.2. Расчетные зависимости для определения коэффициентов теплоотдачи при вынужденном движении теплоносителя в каналах круглого сечения

- •2.5.3. Конвективный теплообмен при вынужденном внешнем обтекании тел

- •2.6.Примеры решения задач по разделу «Конвекция»

2. Конвекция

2.1.Общие сведения о конвективном теплообмене

Под конвекцией теплоты понимают процесс переноса тепловой энер-гии при перемещении объемов жидкости или газа в пространстве из области с одной температурой в область с другой. Конвекция возможна только в текучей среде и неразрывно связана с переносом самой среды. Удельные по-токи конвективного переноса теплоты могут быть весьма различными ( от 10 до 108Вт/м2).

Конвекция теплоты всегда сопровождается теплопроводностью, так как при движении жидкости или газа неизбежно соприкосновение отдель-ных частиц, имеющих различные температуры. Совместный процесс конвек-ции и теплопроводности называют конвективным теплообменом. При инже-нерных расчетах обычно определяют конвективный теплообмен между по-током жидкости или газа и поверхностью твердого тела. Этот процесс конвективного теплообмена называют конвективной теплоотдачей. Кон-вективная теплоотдача часто сопровождается теплоотдачей излучением.

Конвекция всегда связана с движением теплопередающего или тепло-воспринимающего вещества. Движение жидкости или газа при этом может быть вызвано либо внешними силами, например, напором, создаваемым вентилятором, компрессором или насосом, либо наличием подъемной силы, возникающей вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц.

Теплообмен между поверхностью твердого тела и движущимся потоком при воздействии на поток внешних сил называется вынужденной конвекцией.

Теплообмен между поверхностью твердого тела и жидкостью или газом, которые перемещаются под влиянием разности плотностей нагретых и холодных частиц, называется свободной или естественной конвекцией. В ряде случаев одновременно с вынужденным движением может быть естест-венное (свободное) движение. Влияние последнего будет тем больше, чем меньше скорость вынужденного движения. Конвективный теплообмен по-мимо причин перемещения теплоносителя (свободное или вынужденное движение) подразделяется также и по режимам движения потоков (лами-нарный и турбулентный).

Перенос теплоты в направлении, перпендикулярном направлению движения потока теплоносителя при ламинарном режиме определяется только процессом молекулярного переноса вещества, который в свою оче-редь зависит от величины коэффициента теплопроводности жидкости или газа. При турбулентном режиме перенос теплоты обусловлен поперечным перемещением микро- и макрообъемов вещества (вихрей). Чем выше скорость движения потока, тем больше при прочих равных условиях интен-сивность поперечного перемещения теплоносителя. В этом случае моле-кулярный перенос теплоты внутри потока имеет второстепенное значение.

Установлено, что в потоке вязкой жидкости, омывающем какое-либо тело, по мере приближения к его поверхности скорость уменьшается и на самой поверхности становится равной нулю. Вывод о том, что скорость жидкости, лежащей на поверхности тела, равна нулю, называется гипотезой прилипания. Она справедлива до тех пор, пока жидкость можно рас-сматривать как сплошную среду.

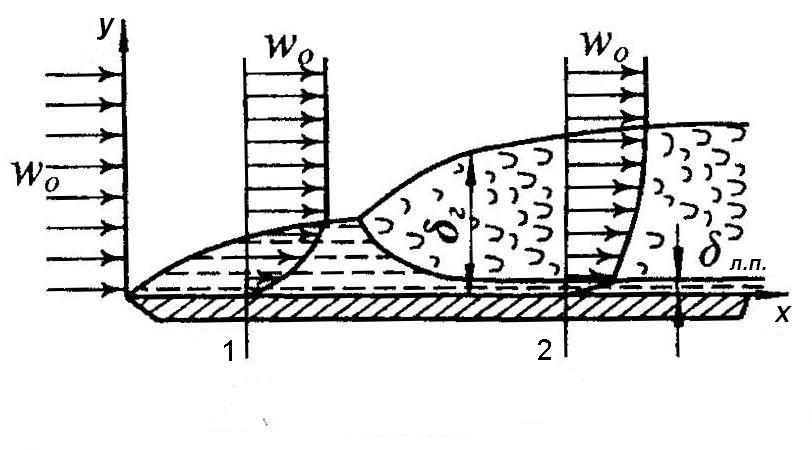

При

обтекании неограниченным потоком

жидкости плоской поверхности скорость

жидкости вдали от нее равна

,

а на самой поверхности согласно гипотезе

прилипания равна нулю (рис.2.1).

,

а на самой поверхности согласно гипотезе

прилипания равна нулю (рис.2.1).

Рис.2.1 Схема движения жидкости при обтекании пластины

Следовательно,

около поверхности вследствие действия

сил вязкости, обра-зуется тонкий слой

заторможенной жидкости, в пределах

которого скорость изменяется от 0 до

.

Этот слой заторможенной жидкости

получил наз-вание гидродинамического

пограничного слоя. Поскольку скорость

в погра-ничном слое приближается к

асимптотически, то вводят следующее

определение его толщины: толщиной

гидродинамического слоя

.

Этот слой заторможенной жидкости

получил наз-вание гидродинамического

пограничного слоя. Поскольку скорость

в погра-ничном слое приближается к

асимптотически, то вводят следующее

определение его толщины: толщиной

гидродинамического слоя

называ-ется расстояние от поверхности,

на котором скорость отличается от

на 1%.

называ-ется расстояние от поверхности,

на котором скорость отличается от

на 1%.

По

мере движения вдоль поверхности толщина

пограничного слоя растет. Вначале

образуется ламинарный пограничный

слой, который с рос-том толщины становится

неустойчивым и разрушается, превращаясь

в тур-булентный пограничный слой. Однако

и здесь вблизи поверхности сохра-няется

тонкий ламинарный подслой ( )

в котором жидкость движется ламинарно.

На рис. 2.1 показано изменение скорости

в пределах ламинар-ного (сечение 1) и

турбулентного (сечение 2) пограничных

слоев.

)

в котором жидкость движется ламинарно.

На рис. 2.1 показано изменение скорости

в пределах ламинар-ного (сечение 1) и

турбулентного (сечение 2) пограничных

слоев.

Аналогично понятию динамического пограничного слоя Г.Н.Кружи-линым было введено понятие теплового пограничного слоя. Тепловой по-граничный слой - это слой жидкости у стенки, в пределах которого темпе-ратура изменяется от значения, равного температуре стенки, до значения, равного температуре жидкости вдали от тела. Следовательно, на стенках канала существует два пограничных слоя: динамический и тепловой. Необходимо отметить, что толщина обоих слоев уменьшается с увеличением скорости и плотности потока. Толщина динамического пограничного слоя увеличивается с повышением вязкости, а теплового - с увеличением коэф-фициента теплопроводности жидкости или газа. Установлено также, что соотношение толщин этих слоев определяется физическими свойствами теплоносителя: вязкостью, плотностью, теплоемкостью и коэффициентом теплопроводности. Толщина динамического пограничного слоя в жидкостях больше толщины теплового слоя. В расплавленных металлах, вследствие их высокой теплопроводности, толщина теплового пограничного слоя больше динамического. Для газов толщины этих слоев практически одинаковы. Поэтому в газовых потоках имеется подобие скоростных и температурных полей.

Конечной целью любого теплотехнического расчета конвективного теплообмена является определение количества теплоты в Дж, отдаваемого или воспринимаемого поверхностью твердого тела площадью 1 м2 в течение 1 с. Эта величина обозначается буквой и называется удельным тепловым потоком или удельной тепловой нагрузкой.

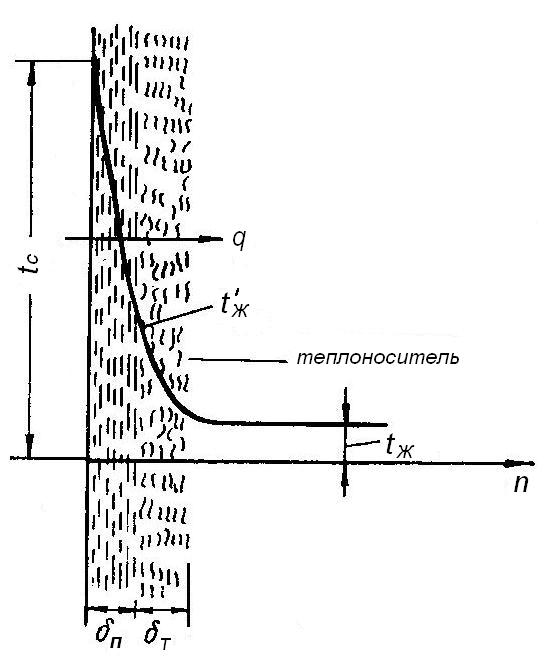

Рассмотрим поле

температур в турбулентном потоке и

покажем, как в этом случае может быть

определена величина удельного теплового

потока. Характер изменения температур

показан на рис.2.2. Из рисунка видно, что

в ламинарном потоке, имеющем толщину

,

температура потока резко ме-няется от

температуры стенки

,

температура потока резко ме-няется от

температуры стенки

до температуры

до температуры

.

В турбулентном подслое она падает от

до температуры потока

.

.

В турбулентном подслое она падает от

до температуры потока

.

Рис.2.2

Пограничный слой теплоносителя:

-

вязкий подслой;

-

-

турбулентный подслой

Учитывая, что через вязкий подслой теплота передается теплопро-водностью, величину удельного теплового потока, (Вт/м2) можно опреде-лить на основании следующего уравнения:

(

-

),

(2.1)

(

-

),

(2.1)

где - коэффициент теплопроводности потока, Вт/(моС); - толщина вяз-кого подслоя, м.

Суммарное количество теплоты , Вт, передаваемое всей поверх-ностью твердого тела , равно:

(2.2)

Чтобы

из уравнения (2.1) определить

,

надо знать либо

,

либо

.

Однако простыми средствами эти величины

измерить трудно, тем более, что они

зависят от режима движения, от размеров

и состояния поверхности нагрева, от

условий входа и др. В силу этого изучение

и расчет конвек-тивного теплообмена

производится на основе закона Ньютона

– Рихмана:

,

либо

.

Однако простыми средствами эти величины

измерить трудно, тем более, что они

зависят от режима движения, от размеров

и состояния поверхности нагрева, от

условий входа и др. В силу этого изучение

и расчет конвек-тивного теплообмена

производится на основе закона Ньютона

– Рихмана:

(

-

)

,

(2.3)

(

-

)

,

(2.3)

где - коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом теплоотдачи, Вт/(м2 оС).

Коэффициент теплоотдачи характеризует интенсивность теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой. Числено он равен коли-честву теплоты, отдаваемой (или воспринимаемой) единицей поверхности в единицу времени при разности температур между поверхностью тела и ок-ружающей средой, равной одному градусу.

Внешний вид уравнения Ньютона-Рихмана кажется проще, чем уравнения (2), но в последнем случае вся тяжесть расчетов переносится на правильный выбор величины коэффициента теплоотдачи. Следует отме-тить, что величина меняется в очень широких пределах от 10 Вт/(м2оС) до 106 Вт/(м2оС), что налагает особую ответственность на ее выбор.

Приравняв уравнения (2.2) и (2.3), можно получить:

Это соотношение удобно использовать для качественной оценки влияния некоторых факторов на величину коэффициента теплоотдачи конвекцией. Так, например, увеличение скорости движения потока приведет к увеличению турбулентности и уменьшению толщины вязкого подслоя, а следовательно, к увеличению коэффициента теплоотдачи. Увеличение вяз-кости потока приводит к увеличению толщины вязкого подслоя. Меняя ко-эффициент теплопроводности потока можно при прочих равных условиях менять величину коэффициента теплоотдачи конвекцией.