новая папка / blood4

.pdf

Контрольные задания к разделу II.2

1.Анемия при хронических заболеваниях связана с: А) Дефицитом железа Б) Нарушением реутилизации железа из макрофагов

В) Нарушением продукции эритропоэтина Г) Нарушением синтеза протопорфирина

2.Лабораторные проявления анемии при хронических заболеваниях: А) Сывороточное железо снижено Б) ОЖСС повышена В) ОЖСС снижена

Г) Сывороточный ферритин повышен Д) Сывороточный ферритин понижен

3.Для лечения анемии при хронических заболеваниях применяют: А) Препараты железа Б) Рекомбинантный эритропоэтин

В) Трансфузии эритроцитарной массы Г) Препараты витаминов группы В и фолиевой кислоты

4.Как изменяется уровень трансферрина при железодефицитной и железоперераспределительной анемии?

5.Дайте заключение по следующим гемограммам:

Гемоглобин – 105 г/л, эр. – 4,2×*1012/л, ретикулоциты – 6‰; Тромбоциты 209×*109/л, Лейкоциты – 8,9×*109/л, П – 8, С – 69, Э – 1, Б – 1, Л – 20, М – 1 СОЭ - 34 мм/час.

В мазке: гипохромия эритроцитов ++, микроцитоз ++.

Гемоглобин – 87 г/л, эр. – 3,40×*1012/л, ретикулоциты – 7‰; Тромбоциты 288×*109/л, Лейкоциты – 6,4×*109/л, П – 1, С – 79, Э – 1, Б – 1, Л – 19 СОЭ - 38 мм/час.

В мазке: гипохромия эритроцитов +++, микроцитоз +++.

6.Какие существуют принципиальные отличия характера миелограммы при железоперераспределительной анемии и железодефицитной анемии?

7.По каким параметрам в общем анализе крови возможно отличить железоперераспределительную анемию от железодефицитной анемии?

30

8. Клиническая задача.

Молодая женщина стала жаловаться на постоянный мучительный кашель без мокроты, повышение температуры тела 37,5-38С, увеличение надключичных лимфоузлов и увеличение нижней трети шеи, общую слабость.

Из анамнеза: данные жалобы беспокоят около полугода, в течение последнего времени усилились. Пациентка часто болеет простудными заболеваниями, отмечает также снижение массы тела около 3-4 кг. в течение 3 месяцев.

Объективно: общее состояние средней тяжести. Сознание ясное. Кожа и видимые слизистые бледные, чистые, влажные. Пальпируемые надключичные лимфатические узлы увеличены, безболезненные. Мышечная система развита умеренно, мышечная сила и тонус сохранены. Рост – 170 см, вес – 66 кг. Отеков нет. ЧД – 19 в минуту. Перкуторный звук легочный. Дыхание с жестковатым оттенком, особенно справа. Пульс одинаковый наобеих руках с частотой 82 в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения, не напряжен. АД – 110/60 мм.рт.ст. Перкуторно границы сердца не изменены. Тоны сердца не приглушены, ритм правильный. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не пальпируются. Щитовидная железа не увеличена. Дизурии нет. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.

Общий анализ крови: Эритроциты – 3,2*1012/л, гемоглобин – 90,0 г/л,

Анизохромия+, микроцитоз++. Тромбоциты – 180,0 Г/л.

Лейкоциты – 8,0 Г/л, палочкоядерные – 10%, сегментоядерные - 70%, лимфоциты – 20%. СОЭ–40 мм/ч.

Анализ мочи общий.

Реакция нейтральная, уд. вес 1013, белок – 0,078г/л, эп. кл. плоские – 1-2 в п. зр., лейкоциты – 3-4 в п. зрения, эритроциты – 2 - 3 в п. зрения.

Анализ крови биохимический: Креатинин – 105,3 мкмоль/л. Общий белок – 60,3 г/л. Билирубин прямой – 2,0 мкмоль/л, непрямой – 11,5 мкмоль/л. АСТ – 0,22 ммоль/л, АЛТ – 0,19 ммоль/л. Калий – 3,9 ммоль/л, натрий – 139,2 ммоль/л. Сахар крови – 4,8 ммоль/л.

Рентгенологическое исследование органов грудной полости: в правом легком в S2 – очаг Гона. Резко расширена верхняя треть средостения со смещением трахеи; в правом легком очаги инфильтрации снечеткими границами без «дорожки».

Компьютерная томография органов грудной полости:

Конгломерат в средостении состоит из увеличенных лимфатических узлов.

Вопросы:

1.Сформулируйте клинический диагноз и дайте его обоснование.

2.Какие дополнительные обследования, необходимо провести для уточнения диагноза?

3.С чем связаны изменения в показателях общего анализа крови у данного пациента?

4.Проинтерпретируйте изменения в биохимических показателях

31

II.3 Талассемия

Талассемия является единственной гипохромной анемией из группы гемолитических анемий. Даная нозология связана с уменьшением числа глобиновых цепей в структуре гемоглобина, что обусловлено врожденным генетическим дефектом. При этом могут затрагиваться различные цепи глобина (α, β, γ, δ), в зависимости от чего выделяют несколько форм талассемии, однако наиболее часто встречающиеся из них - следующие:

∙α-талассемия;

∙β-талассемия (при гетерозиготном поражении формируется малая талассемия, при гомозиготном – большая (болезнь Кули));

∙смешанные варианты.

Патологичные молекулы глобина, как уже отмечено, не способны формировать структуру нормального гемоглобина, они преципитируют друг с другом, откладываясь в виде специфических комплексов внутри эритроцита. Подобный факт ведет к сокращению жизни клеток, которые подвергаются преждевременному вне- и внутрисосудистому гемолизу. При тяжелом течении талассемии, когда адаптивные компенсаторные процессы не способны восстановить нормальный уровень эритроцитов и гемоглобина в организме, происходит формирование экстармедуллярных очагов кроветворения и эритроидная гиперпродукция. Все эти процессы приводят к выраженному нарушению обмена железа в организме с повышенным отложением его не только в эритроидных клетках, но и в других органах и тканях, в норме не являющихся депо железа. Неизбежно развивается гемохроматоз. Этому же способствует и применение хронических гемотрансфузий как метода терапевтической поддержки больных.

Клинически талассемия манифестирует анемическим синдромом,

выраженность которого, как правило, связана с формой данного заболевания.

Так, наиболее легко переносятся α- талассемия и β-талассемия при гетерозиготном поражении (малая талассемия), при этом часто такие

32

варианты могут протекать бессимптомно. Совершенно иная ситуация наблюдается при β-талассемии при гомозиготном поражении (большая талассемия, болезнь Кули), когда болезнь быстро прогрессирует с рождения и в короткие сроки приводит к декомпенсированным состояниям.

Особенностями клинической картины всех форм талассемии являются:

анемический синдром различной степени выраженности, часто с землисто-

желтушным оттенком кожи; гепатоспленомегалия; деформация фаланг пальцев (прямоугольные, двояковыпуклые); возможны язвенные поражения голеней; холелитиаз; отставание в росте и развитии; различные поражения внутренних органов за счет гемохроматоза (фиброз и цирроз печени,

кардиомиопатия с развитием сердечной недостаточности и др.), нарушение иммунологической резистентности организма.

Лабораторными диагностическими критериями талассемии являются:

∙гипохромная анемия различной степени;

∙в мазке крови обнаруживается микроцитоз, анизоцитоз, ядерные эритрокариоциты, мишеневидные эритроциты; могут появляться патологические включения (тельца Жолли) (рис.5).

∙ретикулоцитоз;

∙уровень лейкоцитов и тромбоцитов в норме, либо наблюдается их незначительное увеличение;

∙в миелограмме выражена эритроидная гиперплазия (возрастает количество сидерабластов, эритробласты приобретают базофильную пунктуацию);

∙сывороточное железо, трансферрин и ферритин повышены, общая железосвязывающая способность сыворотки снижена;

∙гипербилирубинемия за счет непрямой фракции;

∙прямая и непрямая пробы Кумбса положительны;

33

∙при количественном определении различных форм гемоглобина определяется повышенное содержание гемоглобина F при гомозиготной β-талассемии, гемоглобина А2 при гетерозиготной β-

талассемии, при α- талассемии подобное исследование не выявляет какой-либо патологии, поэтому данный диагноз ставится на основании исключения наличия других гипохромных микроцитарных анемий;

Рисунок 5. Мазок крови при талассемии

При рентгенологическом исследовании длинных трубчатых костей и костей черепа в них выявляется расширение губчатого вещества за счет истончения коркового слоя, а также обнаруживаются явления остеопороза

(рис. 6). У больных талассемией нарушается фосфорно-кальциевый обмен,

что ведет к резкому снижению фосфора в костной ткани. В некоторых случаях изменяется структура трубчатых костей кистей рук по типу

«кружевного» вида (рис 7).

34

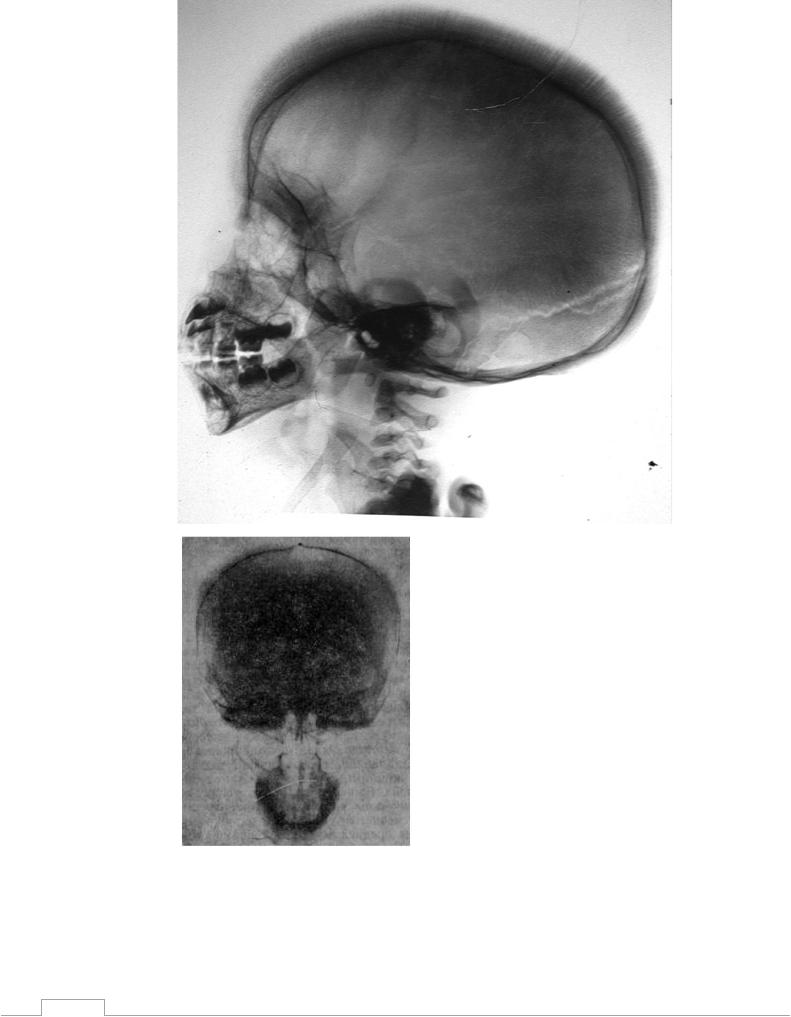

Рисунок 6. Рентгенограммы костей черепа больных талассемией. Отмечается характерная картина, называемая «Hair-on-end» (череп «щетка»), отражающая реакцию костной ткани на ее вовлечение в процесс формирования эритроцитов. Межкостное пространство расширено, костная ткань истончена, лицевой отдел черепа деформирован.

35

Рисунок 7. Рентгенограмма кистей рук больного большой талассемией. Отмечается «ячеистая» перестройка трубчатых костей.

При лечении больных талассемией в основном придерживаются тактики симптоматической терапии, которая в первую очередь направлена на купирование симптомов гемохроматоза. Для этого назначают десферал, при этом уровень трансферрина должен быть не менее 150 мкг\л. С этой же целью применяются такие препараты, как деферроксамин и деферипрон,

особой точкой приложения которых являются кардиомиоциты

(профилактика кардиомиопатии). Учитывая, что одним из патогенетических механизмов талассемии является внутриклеточный гемолиз, реализующийся преимущественно в ткани селезенки, спленэктомия показана больным с выраженными явлениями гиперспленизма и спленомегалией.

Очень выборочно следует относиться к вопросу о гемотрансфузиях у больных талассемией. Учитывая, что гемолиз в данной ситуации зависит от неполноценности эритроцитов больного, донорские эритроциты смогут обеспечить коррекцию анемического синдрома у больного. Тем не менее,

актуальным остается риск ускоренного развития гемохроматоза на фоне переливания эритроцитарной массы у больных талассемией. Все это настраивает на максимальное сокращение гемотрансфузий у пациентов.

36

Контрольные задания к разделу II.3

1.Ретикулоцитоз - это:

А) Признак гемолитической анемии Б) Признак острой кровопотери В) Признак хронической кровопотери

Г) Признак эффективности лечения витамином В-12

2.Если у больного имеется гипохромная анемия, сывороточное железо повышено, железосвязывающая способность сыворотки снижена, десфераловая проба повышена, то у больного:

А) Железодефицитная анемия Б) Сидеробластная анемия В) Талассемия

3. Внутриклеточный гемолиз характерен для: А) Талассемии Б) Болезни Маркиафавы-Микелли

В) Болезни Жильбера

4.К гемолитическим анемиям относятся: А) Талассемия Б) Железоперераспределительная анемия

В) Сидеробластная анемия Г) Железодефицитная анемия

5.Увеличение селезенки у больных талассемией: А) Не возникает никогда В) Всегда сочетается с увеличением печени Г) Обязательный признак

Д) Возникает на поздних стадиях заболевания

6.Для лечения талассемии применяют:

А) Десферал Б) Гемотрансфузионную терапию

В) Препараты железа Г) Фолиевую кислоту

7.Чем объясняются изменения скелета у больных талассемией?

8.Дайте заключение по следующим гемограммам:

Гемоглобин – 54 г/л, эр. – 2,50×*1012/л, ретикулоциты – 12%; Тромбоциты 214×*109/л,

Лейкоциты – 12×*109/л, Миел. – 1, Метомиел. –7, П – 6, С – 58, Э – 1, Б – 1, Л

– 26 СОЭ - 35 мм/час.

В мазке: гипохромия эритроцитов +++, микроцитоз +++.

Гемоглобин – 94 г/л, эр. – 4,32×*1012/л, ретикулоциты – 10%; Тромбоциты 214×*109/л,

Лейкоциты – 7,2×*109/л, П – 5, С – 62, Э – 2, Б – 1, Л – 25, М – 5 СОЭ - 23 мм/час. В мазке: гипохромия эритроцитов +++, микроцитоз +++

37

II.4 Сидеробластные анемии

Сидеробластные анемии (сидероахрестические анемии) представляют группу гипохромных микроцитарных гипорегенераторных анемий,

патогенез которых связан с нарушением обмена в организме витамина В6 (пиридоксина), играющего важную роль в процессах утилизации внутриклеточного железа и встраивания его в структуру гема. В данном случае железо, находящееся в депо в избытке, не способно выполнять свою функцию формирования гемоглобина по причине недостаточности необходимых ферментных систем. Подобные аномалии могут быть врожденными (обусловлены спеифическими мутациями, влияющими на структуру специфических ферментов) и приобретенными (возникают под влиянием интоксикации свинцом, воздействием алкоголя, при приеме изониазида, циклосерина, хлорамфеникола), ряд случаев относят к идиопатическим формам.

Для подтверждения диагноза сидеробластной анемии необходимо наличие анемического синдрома в сочетании со следующими лабораторными данными:

∙гипохромная анемия;

∙сочетание микроцитоза с нормоцитозом и макроцитозом (рис.8)

∙низкое число ретикулоцитов

∙в миелограмме - эритроидная гиперплазия, кольцевидные сидеробласты (рис. 9)

∙высокие показатели сывороточного железа и трансферрина в сыворотке крови, уровень ОЖСС понижен

38

Рисунок 8. Мазок периферической крови при сидеробластной анемии. Диморфизм. Ширина распределения эритроцитов по объемй увеличена.

Рисунок 9. Кольцевидные сидеробласты в костном мозге больного рефрактерной сидеробластной анемией

39