- •(Мгри-рггру)

- •Предисловие.

- •Введение. Статистическая обработка экспериментальных данных.

- •2. Среднее квадратичное отклонение есть корень квадратный из среднего квадрата отклонения единичных значений от арифметического среднего:

- •Раздел I. Физико-технические и упругие свойства горных пород.

- •1.1. Определение объемной плотности пород методом гидростатического взвешивания.

- •1.2. Определение плотности минерального скелета пикнометрическим способом

- •1.3. Определение пористости, влажности, влагоемкости и водопроницаемости горных пород

- •1.4. Определение насыпной плотности, гранулометрического состава и угла естественного откоса горных пород.

- •1.5. Определение статического модуля упругости и коэффициента Пуассона.

- •Порядок оформления работы. Результаты работы представляются в виде описания эксперимента и таблицы замеров по приведенной ниже форме 4.

- •1.6. Определение скорости продольных волн и динамического модуля упругости.

- •Раздел II. Прочностные свойства горных пород

- •2.1. Определение предела прочности горных пород на сжатие

- •2.2. Определение прочностных характеристик горных пород испытанием образцов произвольной формы

- •2.3. Определение предела прочности горных пород на растяжение.

- •Форма 8

- •2.4. Определение угла внутреннего трения и прочности породы на сдвиг при наличии сжимающей нагрузки

- •Форма 9

- •2.5. Построение участка паспорта прочности горных пород

- •Форма 10

- •2.6. Определение прочностных характеристик методом толчения

- •Форма11

- •Раздел III. Горнотехнические характеристики пород

- •3.1. Определение абразивности и буримости горных пород

- •Форма 12

- •3.2. Определение дробимости и взрываемости горных пород

- •Показатели разрушаемости горных пород

- •Показатели дробимости горных пород

- •Форма 13

- •3.3. Определение твердости и коэффициента пластичности горных пород.

- •Техническая характеристика установки умгп-3;

- •Классификация горных пород по твердости.

- •Форма 14.

- •Классификация горных пород по пластичности.

- •Твердость и коэффициенты пластичности горных пород (по л.А. Шрейнеру).

- •Рекомендуемая литература.

- •Приложения.

- •Плотность, объемная плотность и пористость горных пород.

- •Упругие свойства некоторых горных пород.

- •Коэффициент Пуассона для некоторых горных пород.

- •Скорость распространения упругих волн и акустическая жесткость некоторых пород (по Ханукаеву а.Н.).

- •Модуль упругости (е) для некоторых горных пород.

- •Прочностные свойства некоторых горных пород.

- •Предел прочности некоторых горных пород на одноосное сжатие сж .

- •Классификация г.П. По крепости, со значениями категорий по буримости1 и коэффициентов разрыхления.

- •Классификация горных пород по абразивности.

- •Контактная прочность горных пород (по л.А.Барону и л.Б. Глатману).

- •Шкала твердости Мооса.

- •Классификация горных пород по крепости (f), твердости по штампу (pш) и буримости (кб).*

- •* Для буровых работ. Содержание

- •Раздел I. Физико-технические и упругие свойства горных пород. 6

- •Раздел II. Прочностные свойства горных пород 18

- •Раздел III. Горнотехнические характеристики пород 30

1.5. Определение статического модуля упругости и коэффициента Пуассона.

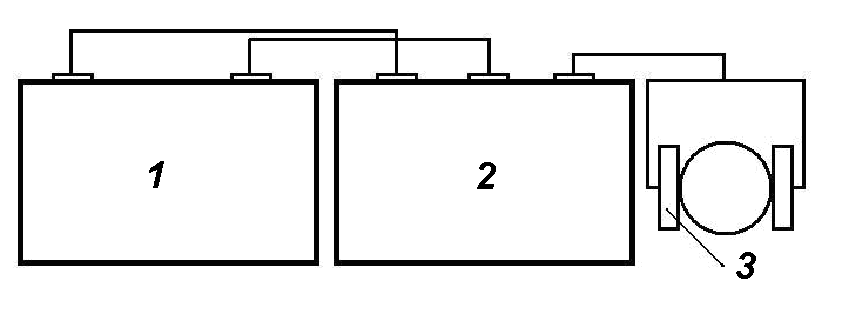

Оборудование и материалы. Для определения статического модуля упругости и коэффициента Пуассона горных пород применяется цифровой тензометрический мост, обойма с внешними полумостами тензодатчиков и гидравлический пресс П-50. Цифровой тензометрический мост (ЦТМ-5) предназначен для измерения статических деформаций при помощи тензодатчиков сопротивления. Прибор (рис. 1.6) состоит из блока измерения (1) и блока коммутации (2). В качестве образцов горных пород используют керн диаметром 50-70 мм, высотой 80-100 мм. Форма испытываемых образцов и качество их торцевых поверхностей должны отвечать следующим условиям: разность диаметров поперечного сечения не должна превышать 1,5 - 2мм, торцевые поверхности должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны к боковой образующей, кривизна торцевых поверхностей должна быть не более 0,05мм.

Порядок проведения эксперимента. Замерить диаметр образца горной породы в нескольких точках. В обойме 3 с датчиками закрепить исследуемый образец. Обойму с исследуемым образцом установить на нижнюю плиту гидравлического пресса, прижать верхней плитой. Перед проведением опыта, необходимо несколько раз нагрузить и разгрузить образец, доводя нагрузку примерно до 20-30 % от разрушающей нагрузки. Это обеспечит стабильность дальнейших измерений, так как улучшается контакт образца с плитами пресса. Соединить блок измерения и блок коммутации согласно общей электрической схеме (рис. 1.6). Обойму 3 с внешними полумостами датчиков подключить к разъему XI блока коммутации. Выключить все кнопки переключателей рода работ. Включить вилку прибора в электрическую сеть.

Рис. 1.6. Схема соединения измерительной аппаратуры:

1- блок измерений; 2 - блок коммутации; 3 - обойма с образцом

Включить тумблер "сеть" на блоке измерения, при этом загораются лампы световых табло. Левое табло регистрирует номер измеряемого канала, а правое - величину измеряемой деформации в относительных единицах (ЕОД). Нажать кнопку "сброс", установив, таким образом, блок коммутации в нулевое состояние (на табло измеряемого канала - нули). Поставить тумблер "периодически-непрерывно" в положение "периодически". Нажать кнопку "ручное управление"' переключателя рода работ. Произвести начальное нагружение объекта (10 15% от разрушающей нагрузки) и нажимая кнопку ''пуск" зафиксировать на правом табло продольную и поперечную деформации по выбранным каналам (номера каналов должны быть указаны на обойме с датчиками).

После этого нажать кнопку "сброс" и вновь нагрузить образец. При испытании сжимающая нагрузка доводится до 25 - 30 % от разрушающей нагрузки тремя-пятью интервалами. Доводить сжимающую нагрузку до величины, большей 25-30 % от разрушающей, нецелесообразно, так как можно превзойти предел упругости испытываемого материала. Кроме того, раскрывающиеся со значительным увеличением нагрузки трещины могут вызвать неоправданно большие поперечные деформации, что приведет к ошибкам при определении коэффициента Пуассона.

После каждого интервала нагружения произвести измерение продольной и поперечной деформации по соответствующим каналам. Таким образом, в результате эксперимента получают значения Nо, N1, N2 ,… , Nn - продольных деформаций и соответствующие им значения Мо, М1, М2 , . . . , Мn. - поперечных деформаций для n интервалов нагружения.

Обработка полученных результатов. Расчет показателей упругости выполняется по следующей методике.

Модуль продольной упругости образца горной породы находится из выражения, МПа:

где F - нагружающее усилие; d - диаметр образца, м; Nn - измеряемые значения продольной деформации, ЕОД (ЕОД – единица относительной деформации, 1 ЕОД = 10-6е, где е - относительная деформация); К - коэффициент тензочувствительности датчиков сопротивления (указан на обойме с датчиками).

Коэффициент Пуассона образца горной породы определяют из отношения:

![]() где Мn

- измеряемые значения поперечной

деформации, ЕОД.

где Мn

- измеряемые значения поперечной

деформации, ЕОД.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы прибор заземлить, время одного измерения не более 5с.