- •(Мгри-рггру)

- •Предисловие.

- •Введение. Статистическая обработка экспериментальных данных.

- •2. Среднее квадратичное отклонение есть корень квадратный из среднего квадрата отклонения единичных значений от арифметического среднего:

- •Раздел I. Физико-технические и упругие свойства горных пород.

- •1.1. Определение объемной плотности пород методом гидростатического взвешивания.

- •1.2. Определение плотности минерального скелета пикнометрическим способом

- •1.3. Определение пористости, влажности, влагоемкости и водопроницаемости горных пород

- •1.4. Определение насыпной плотности, гранулометрического состава и угла естественного откоса горных пород.

- •1.5. Определение статического модуля упругости и коэффициента Пуассона.

- •Порядок оформления работы. Результаты работы представляются в виде описания эксперимента и таблицы замеров по приведенной ниже форме 4.

- •1.6. Определение скорости продольных волн и динамического модуля упругости.

- •Раздел II. Прочностные свойства горных пород

- •2.1. Определение предела прочности горных пород на сжатие

- •2.2. Определение прочностных характеристик горных пород испытанием образцов произвольной формы

- •2.3. Определение предела прочности горных пород на растяжение.

- •Форма 8

- •2.4. Определение угла внутреннего трения и прочности породы на сдвиг при наличии сжимающей нагрузки

- •Форма 9

- •2.5. Построение участка паспорта прочности горных пород

- •Форма 10

- •2.6. Определение прочностных характеристик методом толчения

- •Форма11

- •Раздел III. Горнотехнические характеристики пород

- •3.1. Определение абразивности и буримости горных пород

- •Форма 12

- •3.2. Определение дробимости и взрываемости горных пород

- •Показатели разрушаемости горных пород

- •Показатели дробимости горных пород

- •Форма 13

- •3.3. Определение твердости и коэффициента пластичности горных пород.

- •Техническая характеристика установки умгп-3;

- •Классификация горных пород по твердости.

- •Форма 14.

- •Классификация горных пород по пластичности.

- •Твердость и коэффициенты пластичности горных пород (по л.А. Шрейнеру).

- •Рекомендуемая литература.

- •Приложения.

- •Плотность, объемная плотность и пористость горных пород.

- •Упругие свойства некоторых горных пород.

- •Коэффициент Пуассона для некоторых горных пород.

- •Скорость распространения упругих волн и акустическая жесткость некоторых пород (по Ханукаеву а.Н.).

- •Модуль упругости (е) для некоторых горных пород.

- •Прочностные свойства некоторых горных пород.

- •Предел прочности некоторых горных пород на одноосное сжатие сж .

- •Классификация г.П. По крепости, со значениями категорий по буримости1 и коэффициентов разрыхления.

- •Классификация горных пород по абразивности.

- •Контактная прочность горных пород (по л.А.Барону и л.Б. Глатману).

- •Шкала твердости Мооса.

- •Классификация горных пород по крепости (f), твердости по штампу (pш) и буримости (кб).*

- •* Для буровых работ. Содержание

- •Раздел I. Физико-технические и упругие свойства горных пород. 6

- •Раздел II. Прочностные свойства горных пород 18

- •Раздел III. Горнотехнические характеристики пород 30

3.3. Определение твердости и коэффициента пластичности горных пород.

Твердость - это сопротивление материала местной деформации, возникающей при внедрении в него более твердого тела (пуансона, индентора, штампа). Различают твердость статическую и динамическую. Статическая твердость определяется при постепенно увеличивающейся нагрузке, динамическая - при ударном внедрении индентора.

Для горных пород обычно устанавливается статическая твердость, численное значение которой определяется по формуле, Па: Ршт. = Fраз./ Sшт, где Fраз - величина разрушающей нагрузки, соответствующей пределу прочности породы на вдавливание, Н; Sшт - площадь штампа, м2.

Пластичность - это свойство твердого тела необратимо деформироваться под действием механических нагрузок.

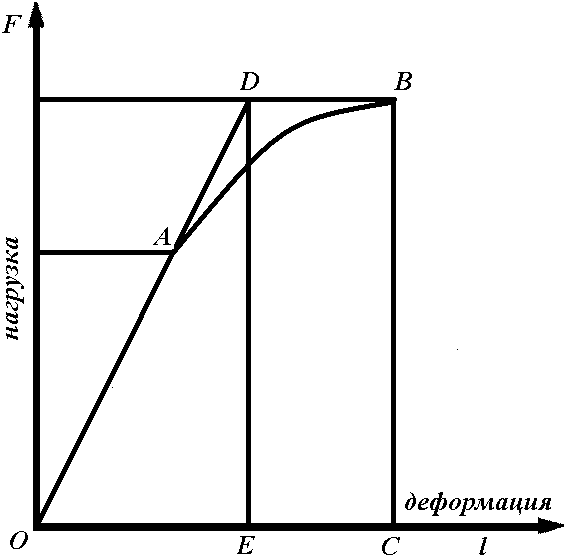

Пластическая деформация горных пород является результатом относительного смещения их компонентов (атомов, молекул или ионов, узлов кристаллической решетки, а также минеральных зерен твердой фазы) вследствие разрушения первоначальных и образования новых связей внутри формируемой горной породы без нарушения ее сплошности. Пластические деформации являются необратимыми. При этом только в случае идеально пластичного тела пластические деформации не связаны с дальнейшим увеличением напряжения. В реальных же горных породах существуют нелинейные зависимости пластических деформаций от дальнейшего увеличения напряжений (участок АВ, рис. 3.1), которые и отражают их пластичность.

Пластичность горных пород возрастает с повышением их температуры, влажности и степени всестороннего сжатия. Для большинства горных пород повышение их прочности сопровождается снижением пластичности.

Численно пластичность горной породы

оценивается коэффициентом пластичности,

который вычисляется по формуле:

![]() где Аобщ

- общая работа,

затраченная на местное разрушение

породы под штампом, равная площади

фигуры ОДВС (см. рис. 3.1); Аупр

- работа, затраченная

на упругие деформации породы под штампом,

равная площади треугольника ОДЕ.

где Аобщ

- общая работа,

затраченная на местное разрушение

породы под штампом, равная площади

фигуры ОДВС (см. рис. 3.1); Аупр

- работа, затраченная

на упругие деформации породы под штампом,

равная площади треугольника ОДЕ.

Оборудование

и материалы. Определение

твердости и коэффициента пластичности

горных пород производится на установке

настольного типа УМГП-3 при плавном

механическом нагружении вдавливанием

в породу металлических пуансонов с

плоской контактной поверхностью.

Конструкция установки позволяет

производить запись диаграмм "нагрузка

- деформация ", с помощью которых

определяются значения твердости и

коэффициента пластичности.

Оборудование

и материалы. Определение

твердости и коэффициента пластичности

горных пород производится на установке

настольного типа УМГП-3 при плавном

механическом нагружении вдавливанием

в породу металлических пуансонов с

плоской контактной поверхностью.

Конструкция установки позволяет

производить запись диаграмм "нагрузка

- деформация ", с помощью которых

определяются значения твердости и

коэффициента пластичности.

Рис. 3.1. Зависимость - "Нагрузка-деформация"

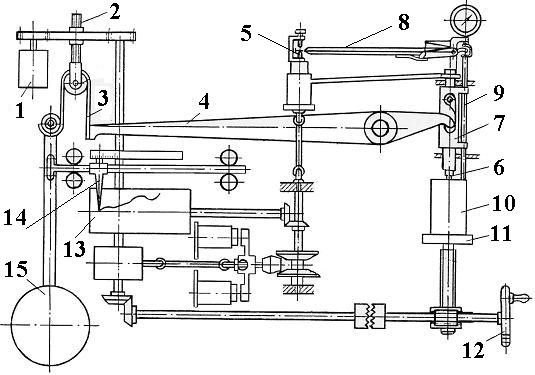

Установка УМГП-3 (рис. 3.2) состоит из трех основных узлов: нагрузочного приспособления, электрического измерителя деформаций и столика для установки испытуемого образца.

От электродвигателя 1 усилие через винт 2 и ленту 3 передается на рычаг 4 и маятник 15 со сменными грузами, позволяющими развивать максимальные усилия от 0,515 кН для слабых пород до 12,34 кН для наиболее крепких пород. Количество сменных грузов - 4. Поворачиваясь вокруг оси, рычаг 4 давит на шток 7, который опускается и через штамп 6 передает усилие на образец 10. Одновременно усилие через рычаг 4 и ленту 3 передается на маятник 15, который уравновешивает это усилие, отклоняясь на некоторый угол. С маятником связано записывающее перо 14, которое в процессе нагружения перемещается вдоль образующей барабана 13 пропорционально действующей нагрузке. На штоке 7 установлен рычаг 8, соединенный с измерительной ножкой 9, которая поднимается при нагружении на величину внедрения штампа в образец породы 10, установленный на столике 11. Высота этого столика при помощи маховичка 12 может изменяться в зависимости от размеров образца. Измерительная ножка 9 при этом отклоняет рычаг 8, и контактная пластинка на его левом плече замыкает нижний контакт подвижной головки 5.

Рис. 3.2. Схема установки УМГП-3.

Затем включается электрическая цепь следящего устройства, и головка 5 опускается вниз, вызывая этим поворот барабана 13 на величину, в 400 раз превышающую деформацию образца под штампом. Перо 14 при этом, записывает на миллиметровке барабана 13 кривую (диаграмму) в координатах "нагрузка-деформация". Испытание образца заканчивается образованием в породе под штампом лунки выкола. Образцы диаграмм, полученных при испытании различных горных пород, приведены на рис. 3.3.

Пуансоны изготавливаются из калёной стали или твердого сплава с площадью контакта 0,5 - 5мм2. Вдавливание пуансона производится в специально изготовленный образец породы с двумя плоскопараллельными поверхностями. Толщина образца должна быть не менее (15-20) dшт, где, dшт - диаметр плоской контактной поверхности пуансона. Боковые поверхности образца могут быть произвольной формы. Для сильно пористых и малопрочных пород применяются штампы с площадью контакта 2 - 5мм2, для прочных мелкозернистых пород 0,5 - 1,5мм2.