- •(Мгри-рггру)

- •Предисловие.

- •Введение. Статистическая обработка экспериментальных данных.

- •2. Среднее квадратичное отклонение есть корень квадратный из среднего квадрата отклонения единичных значений от арифметического среднего:

- •Раздел I. Физико-технические и упругие свойства горных пород.

- •1.1. Определение объемной плотности пород методом гидростатического взвешивания.

- •1.2. Определение плотности минерального скелета пикнометрическим способом

- •1.3. Определение пористости, влажности, влагоемкости и водопроницаемости горных пород

- •1.4. Определение насыпной плотности, гранулометрического состава и угла естественного откоса горных пород.

- •1.5. Определение статического модуля упругости и коэффициента Пуассона.

- •Порядок оформления работы. Результаты работы представляются в виде описания эксперимента и таблицы замеров по приведенной ниже форме 4.

- •1.6. Определение скорости продольных волн и динамического модуля упругости.

- •Раздел II. Прочностные свойства горных пород

- •2.1. Определение предела прочности горных пород на сжатие

- •2.2. Определение прочностных характеристик горных пород испытанием образцов произвольной формы

- •2.3. Определение предела прочности горных пород на растяжение.

- •Форма 8

- •2.4. Определение угла внутреннего трения и прочности породы на сдвиг при наличии сжимающей нагрузки

- •Форма 9

- •2.5. Построение участка паспорта прочности горных пород

- •Форма 10

- •2.6. Определение прочностных характеристик методом толчения

- •Форма11

- •Раздел III. Горнотехнические характеристики пород

- •3.1. Определение абразивности и буримости горных пород

- •Форма 12

- •3.2. Определение дробимости и взрываемости горных пород

- •Показатели разрушаемости горных пород

- •Показатели дробимости горных пород

- •Форма 13

- •3.3. Определение твердости и коэффициента пластичности горных пород.

- •Техническая характеристика установки умгп-3;

- •Классификация горных пород по твердости.

- •Форма 14.

- •Классификация горных пород по пластичности.

- •Твердость и коэффициенты пластичности горных пород (по л.А. Шрейнеру).

- •Рекомендуемая литература.

- •Приложения.

- •Плотность, объемная плотность и пористость горных пород.

- •Упругие свойства некоторых горных пород.

- •Коэффициент Пуассона для некоторых горных пород.

- •Скорость распространения упругих волн и акустическая жесткость некоторых пород (по Ханукаеву а.Н.).

- •Модуль упругости (е) для некоторых горных пород.

- •Прочностные свойства некоторых горных пород.

- •Предел прочности некоторых горных пород на одноосное сжатие сж .

- •Классификация г.П. По крепости, со значениями категорий по буримости1 и коэффициентов разрыхления.

- •Классификация горных пород по абразивности.

- •Контактная прочность горных пород (по л.А.Барону и л.Б. Глатману).

- •Шкала твердости Мооса.

- •Классификация горных пород по крепости (f), твердости по штампу (pш) и буримости (кб).*

- •* Для буровых работ. Содержание

- •Раздел I. Физико-технические и упругие свойства горных пород. 6

- •Раздел II. Прочностные свойства горных пород 18

- •Раздел III. Горнотехнические характеристики пород 30

2.3. Определение предела прочности горных пород на растяжение.

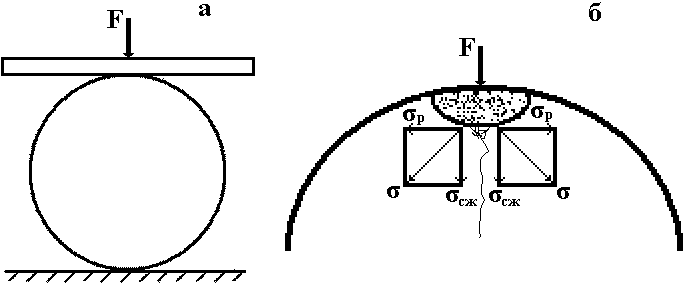

Для испытаний прочности горных пород на растяжение наибольшее распространение получил метод, основанный на положениях теории упругости.

Сущность метода заключается в определении разрушающих напряжений при сжатии цилиндрических образцов равномерно распределенной нагрузкой F, приложенной к диаметрально противоположным образующим (рис. 2.1).

В результате нагружения в диаметральной плоскости образца возникают растягивающие (раскалывающие) напряжения (р), действующие перпендикулярно к этой плоскости.

Эти напряжения постоянны по величине и равномерно распределены по диаметру образца.

Их величина определяется выражением: р = 2F/( ·d ·l ), где F - нагрузка на образец, Н; d - диаметр образца, м; l - длина образца, м.

Для испытаний рекомендуется использовать образцы диаметром 4050мм, высотой 0,91,1 диаметра. Боковая поверхность образцов должна быть гладкой.

Оборудование и материалы: пресс с силоизмерительным устройством, штангенциркуль, образцы испытуемой породы.

Порядок проведения испытаний. Подготавливают к работе пресс, установив стрелку силоизмерительного устройства в нулевое положение. Измеряют диаметр и длину образца в нескольких точках. Образец укладывают боковой поверхностью в центре опорной плиты пресса и нагружают. Скорость нагружения (0,1–5 МПа в секунду) выбирают в зависимости от прочности породы так же, как и при испытаниях на сжатие. После раздавливания образца пресс выключают и по шкале силоизмерителя определяют разрушающее усилие, эксперимент повторяют для каждого из образцов.

Рис. 2.1. Схема нагружения (а) и характер распределения напряжений внутри образца (б)

Обработка полученных результатов. Предел прочности породы на растяжение определятся по формуле: р = 0,64 Fmax./(d · l), где, Fmax - разрушающее усилие, Н; d - диаметр образца, м; l - длина образующей образца, м.

Порядок оформления работы. Приводится схема нагружения образцов и краткое описание методики испытаний. Измерения и расчеты представляются в виде таблицы (форма 8).

Форма 8

Номер образца |

Наименование породы |

Диаметр образца, d, м |

Длина образца, l, м |

Разрушающая нагрузка, Fmax, Н |

Предел прочности, р, Па |

|

|

|

|

|

|

Результаты испытаний анализируют и обрабатывают с целью определения среднего арифметического значения, доверительного интервала и коэффициента вариации.

2.4. Определение угла внутреннего трения и прочности породы на сдвиг при наличии сжимающей нагрузки

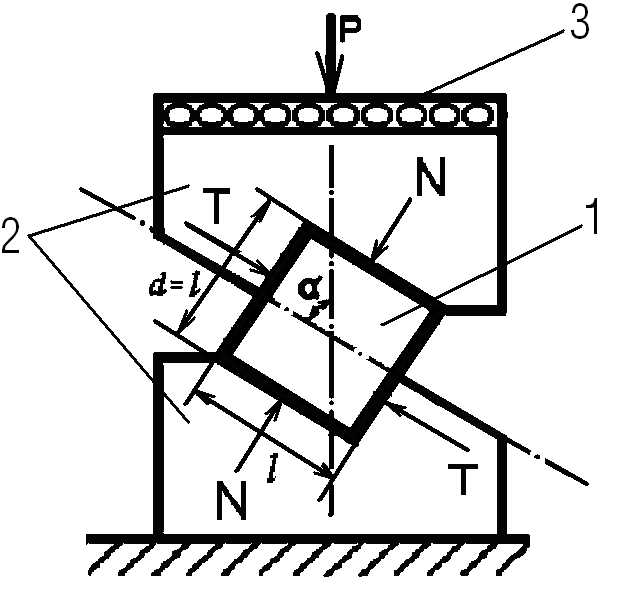

Для определения временного сопротивления пород сдвигу наиболее подходящим является метод, в основу которого положен сдвиг с одновременным приложением различной по значению сжимающей нагрузки. При этом производятся испытания пород на сдвиг со сжатием в наклонных матрицах (рис. 2.2).

Передаваемая от пресса к образцу вертикальная сила (Р) раскладывается на две составляющие: нормальную (N) к плоскости сдвига образца и сдвигающую (Т), расположенную в той же плоскости. Напряжения, возникающие в плоскости сдвига под влиянием этих двух сил, определяются выражениями:

![]()

![]()

где S - площадь сдвига, м2; и - нормальные и касательные напряжения в плоскости сдвига, Па; - угол наклона плоскости сдвига к направлению внешней силы, град; Р - сжимающая сила, Н.

Рис. 2.2. Схема приспособления для испытания пород на сдвиг со сжатием.

1- образец; 2 - матрицы; 3- подшипник.

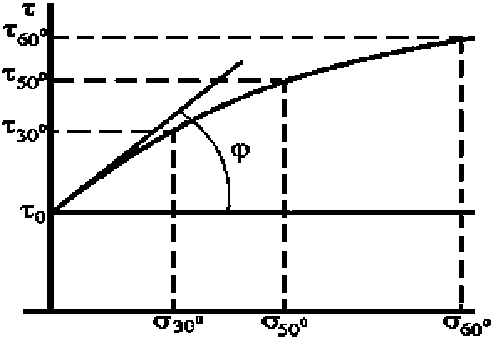

Используя значения нормальных и касательных напряжений в момент сдвига, в системе координат можно построить зависимость = f () (рис. 2.3.), которая рассматривается как огибающая к предельным кругам напряжений Мора или паспорт прочности. Величина о, называемая "сцеплением" или прочностью породы на сдвиг, может быть получена при продолжении графика зависимости до пересечения с осью ординат.

Оборудование и материалы. Образцы горных пород имеют цилиндрическую форму, диаметр образцов d = 40 45мм, длина (l) образца равна диаметру; штангенциркуль для измерения размеров образцов. Испытания на срез проводятся на прессе с использованием матриц с углом наклона 300, 500 и 600.

Порядок проведения эксперимента. Испытуемый образец породы укладывают в нижнюю матрицу и закрывают сверху верхней матрицей. При наличии зазоров между образцом породы и матрицами в них закладывают тонкие пластинки из медной фольги. Сверху матриц размещают плоский роликовый подшипник (3). Всё приспособление с образцом устанавливают в центре между плитами пресса.

Скорость нагружения должна быть в пределах от 0,5 до 1MПа/c. В расчет должно приниматься максимальное значение сжимающей силы P. По приведенным выше формулам определяют напряжения, возникающие в плоскости сдвига. Для каждого угла наклона матриц производят по 3-5 опытов, вычисляют коэффициент вариации Kвар, (%). По полученным средним значениям строят кривую прочности породы при сдвиге в функции нормального напряжения. Для этого нормальные напряжения ( ) откладывают по оси абсцисс, а соответствующие напряжения сдвига ( ) - по оси ординат.

По полученным точкам проводят сглаживающую кривую, которую продолжают до пересечения с осью ординат.

Рис 2.3. Диаграмма

По предельной кривой определяют предел прочности горной породы на сдвиг о и угол внутреннего трения .

Данные измерений и вычислений заносят в таблицу (форма 9).