- •Пожарная безопасность в строительстве

- •1. Виды и назначение противопожарных преград

- •2. Эвакуационные выходы и пути.

- •3. Планировка и исполнение эвакуационных выходов.

- •4. Планы эвакуации людей.

- •5.Опасность продуктов горения на органы зрения и дыхания.

- •6.Системы дымоудаления: назначение, виды и область применения.

- •Пожарная безопасность электроустановок.

- •7. Сущность и характеристика типовых причин пожаров от электроустановок.

- •8. Опасные воздействия молнии (электрическое термическое, механическое). Вторичные проявления молнии. Молниеотводы: конструктивные типы и характеристики элементов.

- •9. Образование статического электричества и его пожарная опасность.

- •Пожарная тактика

- •11. Разведка пожара. Цель и задачи. Способы ведения разведки.

- •12. Специальные работы на пожаре

- •13. Оперативный план пожаротушения. Порядок организации и состав

- •14. Оперативно тактическая характеристика жилых и общественных зданий.

- •15. Особенности основных действий по спасению людей на пожаре.

- •17. Особенности развития пожара в многоэтажных зданиях.

- •Автоматизированные системы управления и связь

- •20. Структурная схема оперативно-диспетчерской связи и связи извещения.

- •22. Общие понятия об автоматизированных системах (ас) управления в пожарной охране. Назначение и задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления пожарной охраны

- •Теория горения и взрыва.

- •23. Физико-химические основы горения

- •24. Горючие вещества могут быть в трех агрегатных состояниях:

- •25. Общие показатели для горючих веществ и видов горения. Определение скорости детонации.

- •26. Условия возникновения взрыва. Показатели пожаровзрывоопасности веществ

- •Пожарная безопасность.

- •30. Сущность горения. Основные отравляющие вещества. Горючая среда. Негорючие, трудногорючие, горючие материалы.

- •31. Пожар и его опасные факторы. Стадии пожара. Характеристика стадий, их продолжительность.

- •33. Основные действия при возгорании.

- •34. Группы веществ и материалов по горючести.

- •35. Источники зажигания.

- •36. Опасные факторы огневых работ. Меры безопасности при огневых работах.

- •37. Виды пожаров. Лесные, торфянные, подземные.

- •38. Действия населения при лесных и торфянных пожарах. Первичные средства защиты при пожаре.

- •39.40.41.42.43. Противопожарный инструктаж. Общие требования.

- •44. Суть противопожарного режима.

- •46. Правила пожарной безопасности в населенных пунктах.

- •50. Классификация пожаров. Категории пожаров.

- •54. Кодекс рф об административном правонарушении пожарной безопасности.

- •55. Уголовный кодекс рф о нарушении пожарной безопасности.

- •59. Тушение пожаров, ликвидация аварий и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ.

- •64. Специальные внутренние противопожарные водопроводы.

- •66. Классификация помещений и зданий по пожаро- и взрывоопасности

- •68. Экономический ущерб от пожара и методы его определения.

- •Пожарная техника

- •69) Классификация пожарной техники

- •70. Технические средства тушения пожаров.

- •71. Технические средства защиты людей и материальных ценностей.

- •72. Специальная защитная одежда и её классификация.

- •73.Нормативные документы регламентирующие эксплуатацию пожарных рукавов

- •75. Правила техники безопасности при работе с пожарными колонками и гидрантами.

- •76. Стволы воздушно-пенные и пенногенераторы.

- •77. Насосы

- •78. Классификация огнетушителей

- •79. Техника безопасности при зарядке и использовании огнетушителей.

- •80. Немеханизированный, механизированный пожарный инструмент.

- •82. Классификация и анализ типов и параметров базовых транспортных средств по проходимости:

- •83.Определение и классификация трансмиссий и систем управления используемых в па

- •84. Силы, действующие на пожарный автомобиль.

- •85. Графические и аналитические зависимости между основными параметрами насосов.

- •Основные принципы расчета пожарных насосов.

- •86. Основные принципы компановки пожарного автомобиля.

- •87. 88. Виды основных па общего применения по огнетушащему веществу.

- •89. Назначение, область применения и классификация специальных и вспомогательных па. Тактико-технические характеристики специальных пожарных автомобилей.

- •90. Классификация, типы и марки пожарных автомобилей, предназначенных для спасания людей с высот.

- •91. Понятие сертификации пожарной техники.

- •93. Основные положения теории изнашивания деталей механизмов. Структура и основы организации технической службы пожарной охраны.

- •94. Руководящие и нормативные документы по организациитехнического обслуживанияи ремонта пожарной техники.

- •96.Особенности эксплуатации пожарных автомобилей в различное время года.

- •97. Организация приемки, передачи и спасания пожарной техники.

- •98. Цель и задачи диагностики технического состояния пожарной техники.

- •99. Техника безопасности в пожарной охране.

- •100. Подготовка водителей пожарных автомобилей.

- •Здания сооружения и их устойчивость при пожаре

- •103. Поведение строительных конструкций в условиях пожара

- •110. Недостатки подходов к нормированию пределов огнестойкости конструкций. Зарубежный опыт определения и нормирования пределов огнестойкости. Обобщение результатов исследований в данной области.

- •Производственная и пожарная автоматика

- •112) Приборы контроля параметров технологических процессов.

- •114) Основные понятия теории автоматического регулирования.

- •115) Автоматические системы противодымной защиты.

- •117) Классификация и общие технические требования к установкам пожарной автоматики.

- •118.Основные принципы обнаружения пожара, принципы построения и размещения пожарных извещателей на объекте.

- •119.Основные функции и характеристики пожарных приемно – контрольных приборов.

- •120. Системы пожарной сигнализации.

- •122.Автоматические установки газового пожаротушения

- •8.2 Классификация и состав установок

- •8.3 Огнетушащие вещества

- •8.4 Общие требования

- •8.5 Установки объемного пожаротушения

- •8.6 Количество газового огнетушащего вещества

- •8.7 Временные характеристики

- •8.8 Сосуды для газового огнетушащего вещества

- •8.9 Трубопроводы

- •8.10 Побудительные системы

- •8.11 Насадки

- •8.12 Станция пожаротушения

- •8.13 Устройства местного пуска

- •8.14 Требования к защищаемым помещениям

- •8.15 Установки локального пожаротушения по объему

- •8.16 Требования безопасности

- •123. Автоматические установки порошкового и аэрозольного пожаротушения

- •124.Автоматическая пожарная защита многофункциональных зданий повышенной этажности.

- •125. Надежность установок пожарной автоматики.

- •Пожарная безопасность технологических процессов

- •126) Теоритические основы технологий пожаровзрывоопасных производств.

- •128. Анализ пожаровзрывоопасности среды внутри технологического оборудования и меры пб

- •129.Определение категорий помещений.

- •130. Анализ производственных источников зажигания

- •Глава V. Мероприятия направленные на повышения пожарной безопасности основного технологического оборудования

- •131. Анализ причин и условий, способствующих развитию пожаров.

- •136. Нету

- •137. Пожарная безопасность процессов окраски

- •138.Пб процессов сушки горючих веществ и материалов. – нет

- •142. Конструктивные типы и схемы зданий

- •Принципы объемно-планировочных и конструктивных решений гражданских зданий

- •146. Основные положения проектирования жилых и общественных зданий

- •2. Классификация жилых зданий

- •147. Конструктивные решения стен зданий и требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения перегородок и требования, предъявляемые к ним.

- •1) По статической функции:

- •2) По материалу:

- •3) По конструктивному решению:

- •4) По технологии возведения:

- •5) По расположению оконных проемов:

- •148. Конструктивные решения перекрытий и требования, предъявляемые к ним. Виды покрытий и требования, предъявляемые к ним. Типы и конструкции чердачных покрытий. Совмещённые покрытия.

- •149. Назначение и классификация лестниц. Конструкции лестниц и требования к их устройству.

- •150. Краткая характеристика крупнопанельного строительства. Конструктивные схемы крупнопанельных зданий. Конструкции стен, перекрытий и покрытий крупнопанельных зданий.

- •151. Здания из объемных блоков. Виды объемных блоков и конструктивные схемы зданий из них.

- •152. Поведение зданий и сооружений при пожарах с различными конструктивными схемами.

- •153. Основные направления исследований в области разработки методов оценки огнестойкости зданий с учетом совместной работы строительных конструкций

- •154.Понятие о структуре материалов. Кристаллические и аморфные тела. Композиционные материалы.

- •156. Породообразующие минералы. Классификация горных пород. Изверженные, осадочные и метаморфические горные породы: виды, состав, свойства и применение в строительстве.

- •157. Действие высоких температур на природные каменные материалы. Влияние температуры на теплофизические и механические характеристики природных каменных материалов и изделий.

- •158.Назначение, классификация и применение в строительстве вяжущих веществ. Теплофизические и механические характеристики, состав и структура.

- •161. Гипсовые и гипсобетонные изделия. Виды, состав, свойства и применеие в строительстве. Поведение при нагревании. Основные теплофиз. И механ. Характеристики, изменение их при нагревании.

- •162. Асбестоцементные материалы и изделеия. Виды, состав, свойства и применеие в строительстве. Поведение их при нагревании. Основынетеплофиз. И механ. Характеристики, изменение их при нагревании.

- •163. Керамические материалы и изделия. Виды, состав, свойства и применеие в строительстве. Поведение при нагревании. Основные теплофиз. И механ. Харак-ки.

- •164. Основные виды и особенности металлов и сплавов, применяемых в строительстве. Структура металлов и сплавов, их основные свойства.

- •165. Нормативные и расчетные характеристики материалов на основе древесины. Факторы, способствующие снижению несущей способности деревянных конструкций и их элемента при пожаре.

- •166. Пределы огнестойкости растянутых, сжатых и изгибаемых элементов – конструкций, а также элементов, работающих в условиях сложного сопротивления.

- •167. Расчет предела огнестойкости соединений на стальных цилиндрических нагелях с деревянными и стальными накладками.

- •168. Конструктивные решения, направленные на повышение огнестойкости конструкций. Защита соединений от воздействия пожара. Влияние на огнестойкость конструкций огнезащитных пропиток и покрытий.

- •169. Работа бетона и арматуры в конструкциях. Виды конструкций и их армирование. Узлы соединений конструкций. Поведение конструкций в условиях пожара.

- •170. Ограждающие конструкции, пределы огнестойкости которых наступают по потере теплоизолирующей способности.

- •171. Классификация арматуры и бетона, их расчетные характеристики.

- •176. Основные расчетные требования

- •177. Ригель — опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения (балки, стойки, колонны, стены).

- •178. Настоящее Руководство содержит положения по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона, выполняемых без предварительного напряжения арматуры.

- •180. Сжатые конструкции зданий и характер их напряжения. Виды и армирование колонн. Два случая внецентренного сжатия и влияния прогрева на величину эксцентриситета.

- •181. Определение несущей способности конструкций с эксцентриситетом не превышающим случайные. Не уверен что ответ правильный.

- •182. Расчёты несущей способности сечений конструкций с эксцентриситетом большим случайного. Первый и второй случаи внецентренного сжатия.

- •183. Расчётные сопротивления каменных кладок. Определение несущей способности кирпичных стен.

- •184. Влияние способов опирания и сочленения конструкций на их несущую способность. Способы повышения огнестойкости.

170. Ограждающие конструкции, пределы огнестойкости которых наступают по потере теплоизолирующей способности.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ - способность строительных конструкций ограничивать распространение огня, а также сохранять необходимые эксплуатационные качества при высоких температурах в условиях пожара. Характеризуется пределами огнестойкости и распространения огня. Огнезащита строительных конструкций является основной задачей при проектировании и строительстве зданий и сооружений. Повышение предела огнестойкости строительных конструкций, прямо пропорционально повышает пожарную безопасность людей, находящихся на данном объекте, и людей, тушащих пожар в случае его возникновения.

Предел Огнестойкости строительных конструкций

Пределы Огнестойкости строительных конструкций определяются путем их огневых испытаний по стандартной методике и выражаются временем (ч. или мин.) действия на конструкцию так называемого стандартного пожара (см. ниже) до достижения ею одного из следующих предельных состояний:

потери несущей способности (обрушение или прогиб) при проектной схеме опирания и действии нормативной нагрузки - постоянной от собств. веса конструкции и временной, длительной, от веса, напр., стационарного оборудования (станков, аппаратов и машин, электродвигателей и др.);

повышения температуры не обогреваемой поверхности в среднем более чем на 160 °С или в любой ее точке более чем на 190 °С в .сравнении с начальной т-рой либо более 220°С независимо от температуры конструкции до испытаний;

образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя;

достижения при испытаниях ненагруженной конструкции критической температуры (т.е. температуры, при которой происходят необратимые изменения физико-механических свойств) ее несущих элементов или частей, защищенных огнезащитными покрытиями и облицовками; характеризует потерю несущей способности.

Пределы распространения огня определяются размерами (см) их повреждений вследствие горения или обугливания вне зоны воздействия стандартного пожара. Для нормирования

пределов огнестойкости

несущих и ограждающих конструкций используются следующие предельные состояния: Для колонн, балок, ферм, арок и рам - только потеря несущей способности конструкции и узлов - R; Для наружных несущих стен и покрытий - потеря несущей способности и целостности -R, Е, для наружных ненесущих стен - Е. Для ненесущих внутренних стен и перегородок - потеря теплоизолирующей способности и целостности - Е, I; Для несущих внутренних стен и противопожарных преград - потеря несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности - R, Е, I. Обозначение предела

огнестойкости строительных конструкций

состоит из условных обозначений, нормируемых для данной конструкции предельных состояний , цифры, соответствующей времени достижения одного из предельных состояний (первого по времени) в минутах. Например:

R 120 - предел огнестойкости 120 минут - по потере несущей способности;

RE 60 - предел огнестойкости 60 минут - по потере несущей способности и потере целостности, независимо от того, какое из двух предельных состояний наступит ранее;

REI 30 - предел огнестойкости 30 минут - по потере несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности независимо от того, какое из них наступит ранее. Если для конструкции нормируются различные

пределы огнестойкости

по различным предельным состояниям, обозначение предела огнестойкости состоит из двух или трех частей, разделенных между собой наклонной чертой.

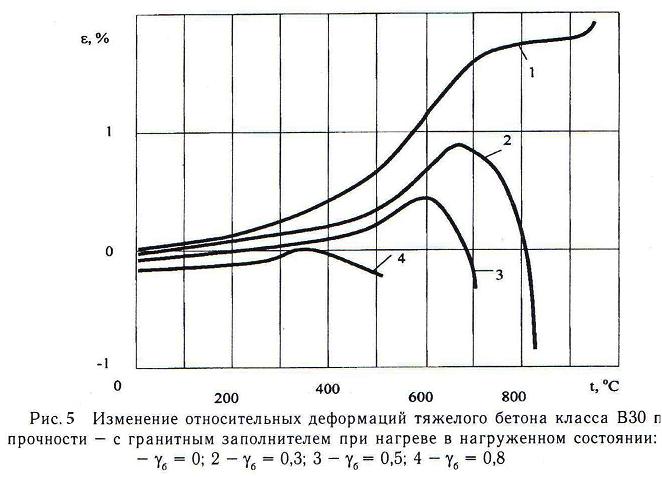

Как видно из рис.5, по мере повышения нагрузки уменьшаются деформации расширения и увеличиваются деформации сжатия, а разрушение (утрата целостности) образцов происходит при меньших температурах и деформациях, чем при малых нагрузках.

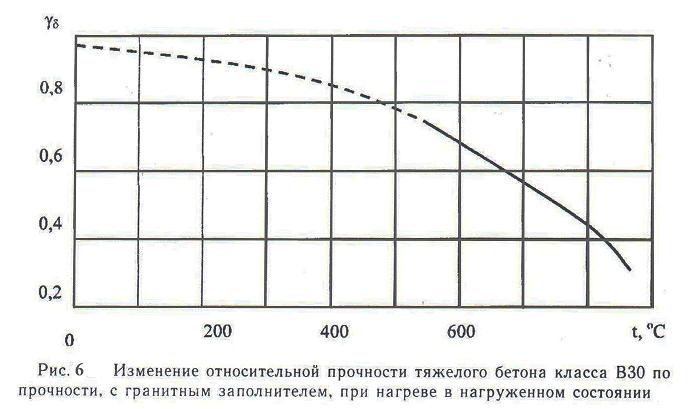

По результатам таких испытаний строят графики зависимости температуры (критической), при которой произошла утрата целостности образца, от величины относительной нагрузки на него при огневом испытании. Строят их в виде, показанном на рис.6, и называют величину λδ относительно й прочностью либо коэффициентом изменения прочности бетона при нагреве.

Эта величина всегда меньше единицы (по физическому смыслу - относительное напряжение от внешней нагрузки). Методика таких испытаний не позволяет зафиксировать увеличение прочности материала в начале нагрева, даже если оно и имеет место. Это видно из рис.6 — по результатам опытов построен график в диапазоне температур от 550 до 820 °С, т.к. величина относительного напряжения λδ в опытах изменялась в интервале от 0,3 до 0,7.

Из рис.6 видно, что, чем выше относительная нагрузка на образец, тем при меньшей критической температуре он разрушится. По этой зависимости исследователи делают вывод, что с увеличением температуры прочность бетона падает при испытании в напряженном состоянии. Кроме того, строительные конструкции из тяжелого бетона (железобетона) склонны к взрывообразной потере целостности (взрывообразному разрушению) при пожаре. Это явление наблюдается у конструкций, материал которых имеет влагосодержание выше критической величины, при интенсивном подъеме температуры при пожаре. Чем плотнее бетон, ниже его паропроницаемость, больше микропор, тем он более склонен к возникновению такого явления, несмотря на более высокую прочность. Легкие и ячеистые бетоны с объемной массой ниже 1200 кг/м3 не склонны к взрывообразной потере целостности.

Каменные материалы не горят в условиях пожара, но одни более, другие менее существенно снижают прочность. Поэтому в зависимости от области их применения в строительстве осуществляют подбор природных и изготовление искусственных каменных материалов с необходимыми свойствами.