- •Пожарная безопасность в строительстве

- •1. Виды и назначение противопожарных преград

- •2. Эвакуационные выходы и пути.

- •3. Планировка и исполнение эвакуационных выходов.

- •4. Планы эвакуации людей.

- •5.Опасность продуктов горения на органы зрения и дыхания.

- •6.Системы дымоудаления: назначение, виды и область применения.

- •Пожарная безопасность электроустановок.

- •7. Сущность и характеристика типовых причин пожаров от электроустановок.

- •8. Опасные воздействия молнии (электрическое термическое, механическое). Вторичные проявления молнии. Молниеотводы: конструктивные типы и характеристики элементов.

- •9. Образование статического электричества и его пожарная опасность.

- •Пожарная тактика

- •11. Разведка пожара. Цель и задачи. Способы ведения разведки.

- •12. Специальные работы на пожаре

- •13. Оперативный план пожаротушения. Порядок организации и состав

- •14. Оперативно тактическая характеристика жилых и общественных зданий.

- •15. Особенности основных действий по спасению людей на пожаре.

- •17. Особенности развития пожара в многоэтажных зданиях.

- •Автоматизированные системы управления и связь

- •20. Структурная схема оперативно-диспетчерской связи и связи извещения.

- •22. Общие понятия об автоматизированных системах (ас) управления в пожарной охране. Назначение и задачи автоматизированных систем связи и оперативного управления пожарной охраны

- •Теория горения и взрыва.

- •23. Физико-химические основы горения

- •24. Горючие вещества могут быть в трех агрегатных состояниях:

- •25. Общие показатели для горючих веществ и видов горения. Определение скорости детонации.

- •26. Условия возникновения взрыва. Показатели пожаровзрывоопасности веществ

- •Пожарная безопасность.

- •30. Сущность горения. Основные отравляющие вещества. Горючая среда. Негорючие, трудногорючие, горючие материалы.

- •31. Пожар и его опасные факторы. Стадии пожара. Характеристика стадий, их продолжительность.

- •33. Основные действия при возгорании.

- •34. Группы веществ и материалов по горючести.

- •35. Источники зажигания.

- •36. Опасные факторы огневых работ. Меры безопасности при огневых работах.

- •37. Виды пожаров. Лесные, торфянные, подземные.

- •38. Действия населения при лесных и торфянных пожарах. Первичные средства защиты при пожаре.

- •39.40.41.42.43. Противопожарный инструктаж. Общие требования.

- •44. Суть противопожарного режима.

- •46. Правила пожарной безопасности в населенных пунктах.

- •50. Классификация пожаров. Категории пожаров.

- •54. Кодекс рф об административном правонарушении пожарной безопасности.

- •55. Уголовный кодекс рф о нарушении пожарной безопасности.

- •59. Тушение пожаров, ликвидация аварий и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ.

- •64. Специальные внутренние противопожарные водопроводы.

- •66. Классификация помещений и зданий по пожаро- и взрывоопасности

- •68. Экономический ущерб от пожара и методы его определения.

- •Пожарная техника

- •69) Классификация пожарной техники

- •70. Технические средства тушения пожаров.

- •71. Технические средства защиты людей и материальных ценностей.

- •72. Специальная защитная одежда и её классификация.

- •73.Нормативные документы регламентирующие эксплуатацию пожарных рукавов

- •75. Правила техники безопасности при работе с пожарными колонками и гидрантами.

- •76. Стволы воздушно-пенные и пенногенераторы.

- •77. Насосы

- •78. Классификация огнетушителей

- •79. Техника безопасности при зарядке и использовании огнетушителей.

- •80. Немеханизированный, механизированный пожарный инструмент.

- •82. Классификация и анализ типов и параметров базовых транспортных средств по проходимости:

- •83.Определение и классификация трансмиссий и систем управления используемых в па

- •84. Силы, действующие на пожарный автомобиль.

- •85. Графические и аналитические зависимости между основными параметрами насосов.

- •Основные принципы расчета пожарных насосов.

- •86. Основные принципы компановки пожарного автомобиля.

- •87. 88. Виды основных па общего применения по огнетушащему веществу.

- •89. Назначение, область применения и классификация специальных и вспомогательных па. Тактико-технические характеристики специальных пожарных автомобилей.

- •90. Классификация, типы и марки пожарных автомобилей, предназначенных для спасания людей с высот.

- •91. Понятие сертификации пожарной техники.

- •93. Основные положения теории изнашивания деталей механизмов. Структура и основы организации технической службы пожарной охраны.

- •94. Руководящие и нормативные документы по организациитехнического обслуживанияи ремонта пожарной техники.

- •96.Особенности эксплуатации пожарных автомобилей в различное время года.

- •97. Организация приемки, передачи и спасания пожарной техники.

- •98. Цель и задачи диагностики технического состояния пожарной техники.

- •99. Техника безопасности в пожарной охране.

- •100. Подготовка водителей пожарных автомобилей.

- •Здания сооружения и их устойчивость при пожаре

- •103. Поведение строительных конструкций в условиях пожара

- •110. Недостатки подходов к нормированию пределов огнестойкости конструкций. Зарубежный опыт определения и нормирования пределов огнестойкости. Обобщение результатов исследований в данной области.

- •Производственная и пожарная автоматика

- •112) Приборы контроля параметров технологических процессов.

- •114) Основные понятия теории автоматического регулирования.

- •115) Автоматические системы противодымной защиты.

- •117) Классификация и общие технические требования к установкам пожарной автоматики.

- •118.Основные принципы обнаружения пожара, принципы построения и размещения пожарных извещателей на объекте.

- •119.Основные функции и характеристики пожарных приемно – контрольных приборов.

- •120. Системы пожарной сигнализации.

- •122.Автоматические установки газового пожаротушения

- •8.2 Классификация и состав установок

- •8.3 Огнетушащие вещества

- •8.4 Общие требования

- •8.5 Установки объемного пожаротушения

- •8.6 Количество газового огнетушащего вещества

- •8.7 Временные характеристики

- •8.8 Сосуды для газового огнетушащего вещества

- •8.9 Трубопроводы

- •8.10 Побудительные системы

- •8.11 Насадки

- •8.12 Станция пожаротушения

- •8.13 Устройства местного пуска

- •8.14 Требования к защищаемым помещениям

- •8.15 Установки локального пожаротушения по объему

- •8.16 Требования безопасности

- •123. Автоматические установки порошкового и аэрозольного пожаротушения

- •124.Автоматическая пожарная защита многофункциональных зданий повышенной этажности.

- •125. Надежность установок пожарной автоматики.

- •Пожарная безопасность технологических процессов

- •126) Теоритические основы технологий пожаровзрывоопасных производств.

- •128. Анализ пожаровзрывоопасности среды внутри технологического оборудования и меры пб

- •129.Определение категорий помещений.

- •130. Анализ производственных источников зажигания

- •Глава V. Мероприятия направленные на повышения пожарной безопасности основного технологического оборудования

- •131. Анализ причин и условий, способствующих развитию пожаров.

- •136. Нету

- •137. Пожарная безопасность процессов окраски

- •138.Пб процессов сушки горючих веществ и материалов. – нет

- •142. Конструктивные типы и схемы зданий

- •Принципы объемно-планировочных и конструктивных решений гражданских зданий

- •146. Основные положения проектирования жилых и общественных зданий

- •2. Классификация жилых зданий

- •147. Конструктивные решения стен зданий и требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения перегородок и требования, предъявляемые к ним.

- •1) По статической функции:

- •2) По материалу:

- •3) По конструктивному решению:

- •4) По технологии возведения:

- •5) По расположению оконных проемов:

- •148. Конструктивные решения перекрытий и требования, предъявляемые к ним. Виды покрытий и требования, предъявляемые к ним. Типы и конструкции чердачных покрытий. Совмещённые покрытия.

- •149. Назначение и классификация лестниц. Конструкции лестниц и требования к их устройству.

- •150. Краткая характеристика крупнопанельного строительства. Конструктивные схемы крупнопанельных зданий. Конструкции стен, перекрытий и покрытий крупнопанельных зданий.

- •151. Здания из объемных блоков. Виды объемных блоков и конструктивные схемы зданий из них.

- •152. Поведение зданий и сооружений при пожарах с различными конструктивными схемами.

- •153. Основные направления исследований в области разработки методов оценки огнестойкости зданий с учетом совместной работы строительных конструкций

- •154.Понятие о структуре материалов. Кристаллические и аморфные тела. Композиционные материалы.

- •156. Породообразующие минералы. Классификация горных пород. Изверженные, осадочные и метаморфические горные породы: виды, состав, свойства и применение в строительстве.

- •157. Действие высоких температур на природные каменные материалы. Влияние температуры на теплофизические и механические характеристики природных каменных материалов и изделий.

- •158.Назначение, классификация и применение в строительстве вяжущих веществ. Теплофизические и механические характеристики, состав и структура.

- •161. Гипсовые и гипсобетонные изделия. Виды, состав, свойства и применеие в строительстве. Поведение при нагревании. Основные теплофиз. И механ. Характеристики, изменение их при нагревании.

- •162. Асбестоцементные материалы и изделеия. Виды, состав, свойства и применеие в строительстве. Поведение их при нагревании. Основынетеплофиз. И механ. Характеристики, изменение их при нагревании.

- •163. Керамические материалы и изделия. Виды, состав, свойства и применеие в строительстве. Поведение при нагревании. Основные теплофиз. И механ. Харак-ки.

- •164. Основные виды и особенности металлов и сплавов, применяемых в строительстве. Структура металлов и сплавов, их основные свойства.

- •165. Нормативные и расчетные характеристики материалов на основе древесины. Факторы, способствующие снижению несущей способности деревянных конструкций и их элемента при пожаре.

- •166. Пределы огнестойкости растянутых, сжатых и изгибаемых элементов – конструкций, а также элементов, работающих в условиях сложного сопротивления.

- •167. Расчет предела огнестойкости соединений на стальных цилиндрических нагелях с деревянными и стальными накладками.

- •168. Конструктивные решения, направленные на повышение огнестойкости конструкций. Защита соединений от воздействия пожара. Влияние на огнестойкость конструкций огнезащитных пропиток и покрытий.

- •169. Работа бетона и арматуры в конструкциях. Виды конструкций и их армирование. Узлы соединений конструкций. Поведение конструкций в условиях пожара.

- •170. Ограждающие конструкции, пределы огнестойкости которых наступают по потере теплоизолирующей способности.

- •171. Классификация арматуры и бетона, их расчетные характеристики.

- •176. Основные расчетные требования

- •177. Ригель — опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения (балки, стойки, колонны, стены).

- •178. Настоящее Руководство содержит положения по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона, выполняемых без предварительного напряжения арматуры.

- •180. Сжатые конструкции зданий и характер их напряжения. Виды и армирование колонн. Два случая внецентренного сжатия и влияния прогрева на величину эксцентриситета.

- •181. Определение несущей способности конструкций с эксцентриситетом не превышающим случайные. Не уверен что ответ правильный.

- •182. Расчёты несущей способности сечений конструкций с эксцентриситетом большим случайного. Первый и второй случаи внецентренного сжатия.

- •183. Расчётные сопротивления каменных кладок. Определение несущей способности кирпичных стен.

- •184. Влияние способов опирания и сочленения конструкций на их несущую способность. Способы повышения огнестойкости.

17. Особенности развития пожара в многоэтажных зданиях.

Пожарная опасность для людей, находящихся в высотных зданиях, усиливается тем, что в отличие от малоэтажных домов сильно затрудняется эвакуация, а также возрастает сложность борьбы с пожарами. Основные причины трагических последствий при пожарах в высотных зданиях - блокирование путей эвакуации продуктами горения и огнем. Для многоэтажных зданий характерны быстрое развитие пожара по вертикали и большая сложность обеспечения эвакуации и спасательных работ. Продукты горения заполняют эвакуационные выходы, лифтовые шахты, лестничные клетки. Скорость распространения дыма и ядовитых газов по вертикали может достигать нескольких десятков метров в минуту. За считанные минуты здание оказывается полностью задымлено, а нахождение людей в помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, где разведка пожара, спасение людей и подача средств тушения весьма затруднены. Помимо того, при пожаре часто выходит из строя лифтовое оборудование и системы противопожарной защиты.

Анализ последствий пожаров в небоскребах, построенных в конце ХХ века, а также пожар Всемирного торгового центра в Нью-Йорке после террористической атаки 11 сентября 2001 года, показали, что факторами, способствующими трагическому развитию событий, являлись:

низкая огнестойкость строительных конструкций и инженерного оборудования, особенно металлических балок и ферм;

наличие больших внутренних объемов, неразделенных противопожарными преградами;

небольшое количество лестничных клеток и небольшая ширина лестниц для эвакуации;

наличие многочисленных проходок в стенах и перекрытиях для кондиционирования, электрооборудования и других технологических нужд;

отсутствие эвакуационных планов при авариях и пожарах;

устройство подвесных потолков;

много сгораемого оборудования, мебели, облицовки.

Эти факторы, а также многолюдность помещений, вынуждают относить высотные многофункциональные здания к объектам повышенного внимания со стороны проектировщиков и надзорных органов. Указанные требования являются дополнительными по отношению к действующим нормативным документам (СНиП 21-01-97*, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 31-01-2003, СНиП 2.08.02-89*, МГСН 1.01-99 и др.) и учитывают специфику высотных зданий. Концепция формирования общих требований к системе обеспечения пожарной безопасности высотных зданий определяется базовыми принципами, сформулированными в ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" и СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Автоматизированные системы управления и связь

18. Устройство и принцип работы радиостанций. Радиоста́нция — устройство, комплекс устройств или система инженерных сооружений и радиоэлектронных приборов, предназначенное для приёма и/или передачи радиоволн. Состоит из передатчика (для формирования радиочастотного сигнала), приемника (устройство для приёма электромагнитных волн радиодиапазона), устройства преобразования информации, антенно-фидерное устройство (для излучения или приёма электромагнитных волн), источника питания.

Передача происходит следующим образом: на передающей стороне формируется сигнал с требуемыми характеристиками (частота и амплитуда сигнала). Далее передаваемый сигнал модулирует более высокочастотное колебание (несущее). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он демодулируется (детектируется) и фильтруется ФНЧ (избавляясь тем самым от высокочастотной составляющей— несущей). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он демодулируется (детектируется) и фильтруется ФНЧ (избавляясь тем самым от высокочастотной составляющей— несущей). ). Таким образом, происходит извлечение полезного сигнала. Получаемый сигнал может несколько отличаться от передаваемого передатчиком (искажения вследствие помех и наводок).

19. Связь между двумя и более абонентами.

Известно, что сообщение – это форма выражения (представления) информации, удобная для передачи на расстояние. Любое сообщение имеет переменный параметр, в который «заложена» информация, содержащаяся в нём. Этот параметр называют информационным. По характеру изменения информационных параметров различают непрерывные и дискретные сообщения. Если информационный параметр сообщения в процессе изменения может принимать любые значения из некоторого множества возможных сообщений, то сообщение называется непрерывным, или аналоговым. Любые текстовые и цифровые сообщения составляются из определённого конечного и известного набора знаков. Такие сообщения называются дискретными.

Отображение передаваемого сообщения обеспечивается изменением какой-либо физической величины, характеризующей процесс передачи. Эту величину называют информационным параметром сигнала, а физический процесс, отображающий передаваемые сообщения, – сигналом.

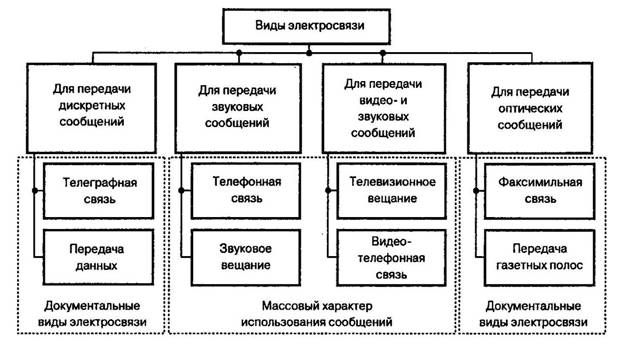

Процесс передачи или приёма сигналов, знаков, изображений, звуков по проводной, радио-, оптической или другим электромагнитным системам называется электросвязью. Неоднородность передаваемых сообщений привела к необходимости создания нескольких видов электросвязи. Классификация видов электросвязи представлена:

В настоящее время наиболее широкое распространение получили следующие виды электросвязи: телефонная, телеграфная, фототелеграфная и факсимильная.

Телефонная связь – вид электросвязи, предназначенный для обмена информацией преимущественно путём разговора с использованием телефонных аппаратов.

Телеграфная связь обеспечивает передачу дискретных сообщений в виде телеграмм.

Факсимильная связь и её разновидность – фототелеграфная связь обеспечивают передачу оптических сообщений в виде неподвижных изображений (в том числе и цветных).

Для реализации задач, стоящих перед связью, необходима определённая система. Применительно к связи понятие «система» рассматривается как совокупность сетей связи с единым управлением и обеспечением.

Сеть связи представляет собой совокупность узлов и линий связи, выделенных по определённому признаку (вид, род связи, структурная и функциональная автономность) и предназначенных для обмена информацией между абонентами связи.

Узел связи – это организационно-техническое объединение сил и средств связи, развёрнутых на пунктах управления, объектах или в заданном районе для обеспечения связи.

Под линией связи понимается элемент системы связи, обеспечивающий образование каналов и групповых трактов первичной сети, имеющих общую среду распространения, а также силы и средства для их обслуживания.

Линии связи могут быть стационарными и полевыми. По используемым средствам связи они делятся на радио-, радиорелейные, тропосферные, спутниковые, кабельные, а по предназначению в системе связи – на линии осей, рокад связи, линии прямой связи, линии привязки. В узлах связи прокладываются соединительные, абонентские линии связи, линии дистанционного управления и телесигнализации.