- •Глава 5. Принципы оптимальной эксплуатации коксовых печей 97

- •Глава 7.”Форс - мажорные”случаи эксплуатации коксовых батарей 142

- •Глава 8. Основные направления развития техники и технологии

- •Глава 9. Улавливание химических продуктов коксования 173

- •Глава 10. Переработка химических продуктов коксования 224

- •Глава 11. Рациональное использование природных ресурсов и охрана

- •Глава 1. Основные сведения о коксохимическом производстве

- •Глава 2. Кокс

- •2.1. Использование кокса

- •Глава 3. Подготовка углей для коксования

- •3.3. Углеподготовительный цех коксохимического производства

- •Глава 4. Печи для коксования углей

- •4.1. Основные закономерности процесса коксования в камерных печах

- •4.2. Материальный баланс коксования

- •4.3. Конструкции коксовых батарей с камерными печами

- •4.4. Огнеупорные материалы и изделия для кладки коксовых печей

- •4.5. Технологическое оборудование коксовых печей

- •4.5.1. Анкераж, брони, рамы, арматура герметизации

- •4.5.2. Газоподводящая и газоотводящая арматура отопительной системы

- •4.5.3. Арматура для отвода парогазовых продуктов коксования из коксовых печей

- •4.6. Строительство и технология пуска коксовых печей

- •Глава 5. Принципы оптимальной эксплуатации коксовых печей

- •5.1, Обогрев коксовых печей и температурный режим коксования

- •5.1.2. Газы для отопления коксовых печей

- •5.1.3.Тепловой баланс коксовых печей и расход тепла на коксование

- •5.2. Гидравлический режим коксовых печей

- •5.2.1. Общие закономерности движения газов в коксовых печах

- •5.2.2. Основные принципы гидравлического режима коксовых печей

- •5.3. Основные принципы регулирования обогрева коксовых печей

- •5.4. Загрузка коксовых печей и выдача кокса

- •5.5. Охлаждение и сортировка кокса

- •5.6. Направления развития конструкций камерных коксовых печей

- •Глава 6. Влияние технологии коксования на качество продукции и продолжительность службы коксовых печей

- •6.2. Влияние технологии эксплуатации коксовых печей на их сохранность

- •6.3. Определение срока службы коксовых батарей

- •Глава 7. "форс-мажорные" случаи эксплуатации коксовых батарей

- •7.1. Технологический режим при длительных простоях выдачи кокса

- •7.2. Режим обогрева коксовых печей, эксплуатируемых в особых условиях

- •7.3. Перевод коксовых батарей на "холодную и горячую консервацию"

- •7.4. Пуск коксовых батарей с "холодной и горячей консервации"

- •7.5. Технология проведения ремонтов коксовых печей

- •Глава 8. Основные направления развития техники и технологии производства кокса

- •8.1. Технология проведения исследовательских и опытно - промышленных работ

- •8.2. Новые процессы подготовки углей для слоевого коксования

- •8.3. Новая техника коксования. Непрерывные процессы

5.2. Гидравлический режим коксовых печей

5.2.1. Общие закономерности движения газов в коксовых печах

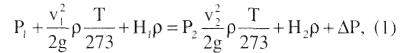

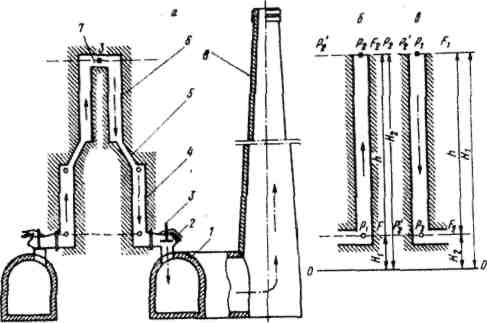

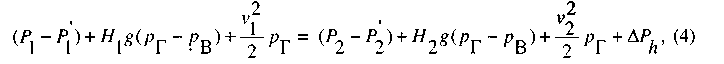

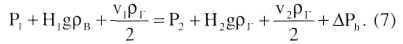

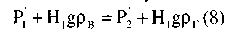

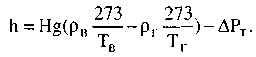

Движение газов в отопительной системе коксовых печей всех конструкций по каналам от уровня 1 к уровню 2, от сечения F1 к сечению F2 осуществляется по схеме, представленной на рис. 5.2, и может быть интерпретировано в соответствии с основным уравнением движения газов и жидкостей (уравнение Бернулли):

где Р1 и Р2 - статические давления в сечениях F1 и F2, Па; V1 и V2-скорость газа в сечениях 1 и 2, м/с; Н1 и Н2 - высота в сечениях 1 и 2, м; ΔР - сумма сопротивлений на пути потока от сечения 1 к сечению 2, Па; р - удельная плотность газа, кг/м3. Движение газов снизу вверх (рис. 5.2),

Рис. 5.2. Схема движения газовых потоков в отопительной системе коксовых печей: а - восходящий и нисходящий потоки; б - снизу вверх; в - сверху вниз; 1 - боров: 2 - крышка газовоздушного клапана; 3 - дымовой клапан; 4 - регенератор; 5 - косой ход; 6 - вертикал (простенок);7 - перевальное окно; перекидной канал; горизонтальный канал; 8 - дымовая труба.

рассматривается относительно плоскости 0-0. Сечение F1 расположено на высоте Z1, сечение F2 -на высоте Z2 от нулевой плоскости.

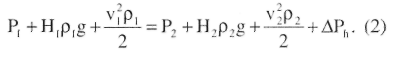

В случае применения уравнения (1) к технологическим расчетам движения газов в коксовых печах следует иметь в виду следующие возможности допущений и особенности организации измерений на коксовых печах: контроль давлений основан на замерах не абсолютных значений давлений газа и воздуха, а избыточных, то есть разностей между абсолютным давлением измеряемого агента и атмосферным. Окружающую коксовые печи среду (воздух) принимают за бесконечный сосуд, в котором скорость воздуха равна нулю.

Скорость движения в каналах от сечения к сечению меняется незначительно и динамическое давление (—р) составляет десятые, а иногда и сотые доли Па, поэтому им пренебрегают. С учетом этих допущений уравнение (1) можно записать для газа как

Так как движение воздуха отсутствует, то

В приложении к случаю движения газа от сечения F1 к сечению F2 вычитаем из уравнения (2) соответствующие части (3), тогда:

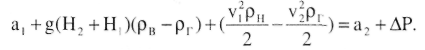

где (P1i — Р1') и (Р2 — Р2') — давление газа в сечениях 1 и 2 по отношению к воздуху. Обозначив их соответственно a1 и а2, преобразуя уравнение (4), получим:

Так как скорости изменяются незначительно, то динамическим давлением (напором) можно пренебречь

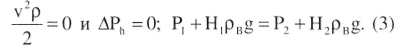

Из этих уравнении видно, что при движении газов (газа, воздуха, продуктов горения) в коксовых печах снизу вверх геометрический (гидравлический) напор [hg(pB - рг)], действующий на участке, является дополнительной движущей силой и при каждом последующем давление по высоте сечения увеличивается, то есть разрежение уменьшается.

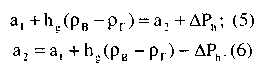

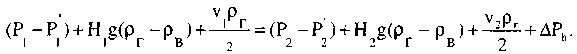

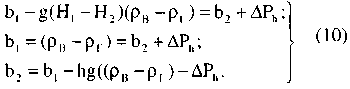

При движении газового агента сверху вниз (5, 6) абсолютное давление выражается как:

а для воздуха, движущегося со скоростью, близкой нулю. Вычитая из уравнения (7) выражение (8), получим

Обозначив соответственно (Р1 - Р1') как b1; и (Р2 - Р2') как b2, и, пренебрегая скоростным напором, получим

Так как Н1>Н2, то целесообразно сделать перестановку

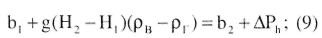

При движении газа сверху вниз уменьшается абсолютное давление, и разрежение в каждом последующем нижележащем сечении будет увеличиваться. Отопительная система коксовых печей представляет собой в принципе сеть каналов, по которым газовые агенты двигаются с последовательным подъемом и опусканием, преодолевая различные сопротивления. Эти сопротивления можно описать системой уравнений относительно а2 и b2:

![]()

где ZAP - сумма сопротивлений на пути движения газовых агентов.

Преобразуя равенство, получим![]() Так

как в примере b2 =

а2, то ZAP =а1 + b1,

то есть сопротивление системы с

последовательным подъемом и опусканием

газового потока равно разности статических

давлений в точках 1 и 2.

Так

как в примере b2 =

а2, то ZAP =а1 + b1,

то есть сопротивление системы с

последовательным подъемом и опусканием

газового потока равно разности статических

давлений в точках 1 и 2.

В расчетах давлений в разных точках отопительной системы величину гидростатического подпора нужно прибавлять к расчетному при движении газов снизу вверх и вычитать в случае движения газов сверху вниз. Как уже указывалось, движение газов в отопительной системе коксовой батареи осуществляется тягой дымовой трубы. При увеличении производительности коксовой батареи, когда через ее отопительную систему приходится пропускать больше газов, при переходе на обогрев другим видом газа и в других случаях может возникнуть необходимость проверить возможности дымовой трубы по обеспечению нормального обогрева.

Вспомним, что атмосферное давление уменьшается с высотой, так как оно представляет давление массы воздуха. Величина атмосферного давления определяется массой воздушного столба сечением 1 м2 . Так, на высоте 100 м, если температура воздуха равна 30оС, а содержание водяных паров 1.5% об., удельная плотность воздуха при нормальных условиях - 1.28 кг/м3 , а при 20 °С - 1.19 кг/м3, то есть масса столба воздуха в 100 м при площади основания 1 м2 составит 119 кг, а атмосферное давление на высоте 100 м будет на 1167.39 Па меньше, чем на уровне земли.

Дымовая труба, сообщающаяся с воздухом, заполнена продуктами сгорания отопительного газа, имеющими иную, чем воздух, плотность. По высоте трубы давление столба этих газов также будет уменьшаться, но не на 11.67 Па на каждый метр, как для наружного воздуха, а в зависимости от удельной плотности продуктов сгорания, заполняющих трубу. Если плотность газов в трубе меньше плотности воздуха (а плотность нагретых продуктов сгорания меньше плотности воздуха), то по мере увеличения высоты давление в трубе будет возрастать.

Поскольку верхний конец трубы соединен

с атмосферой, в трубе создается восходящий

поток - тяга, обусловленный разницей

удельной плотности воздуха и продуктов

сгорания. Тяга, развиваемая дымовой

трубой, зависит от высоты трубы и разницы

в плотности наружного воздуха и продуктов

сгорания и может быть подсчитана по

формуле, определяющей ее гидростатический

подпор, за вычетом небольшого (20-30Па)

сопротивления самой трубы

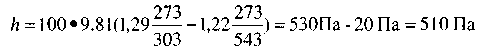

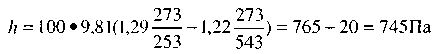

Если принять температуру наружного воздуха 30 °С, температуру отходящих продуктов сгорания 270 оС для дымовой трубы высотой 100 м при отоплении коксовым газом, то получим

Зимой температура наружного воздуха ниже (допустим, -20 °С) и тяга дымовой трубы возрастает

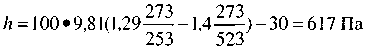

Температура отходящих дымовых газов при отоплении доменным газом ниже (принимаем 250 °С), а плотность их больше (принимаем 1.4 кг/м3). Зимой тяга дымовой трубы будет

летом

Действительное разрежение в основании трубы меньше на величину сопротивления трубы (20 - 30 Па). Из примеров видно, что запас тяги дымовой трубы при отоплении коксовой батареи доменным газом ниже, чем в случае применения коксового газа. Это следует иметь в виду при переводе обогрева с коксового на доменный газ.