- •Вопросы и ответы к экзамену по курсу «Информатика» (2010-2011 учебный год)

- •2.2.1. Аппаратное обеспечение

- •2.2.2. Программное обеспечение

- •Системный блок

- •Монитор

- •Клавиатура

- •Материнская плата

- •Жесткий диск

- •Дисковод компакт-дисков cd-rom

- •Видеокарта (видеоадаптер)

- •Назначение операционной системы

- •Виды ос

- •13.Общая характеристика языков программирования

- •7.1. Алгоритм ввода-вывода матриц

Вопросы и ответы к экзамену по курсу «Информатика» (2010-2011 учебный год)

Информация, ее основные свойства.

1.2. Понятие информации

Термин информация происходит от латинского слова informatio – разъяснение, изложение. Первоначальное значение этого термина – «сведения, передаваемые людьми устным, письменным или иным способом». В середине ХХ века термин «информация» превратился в общенаучное понятие, означающее обмен сведениями между людьми, между человеком и автоматом, между автоматами, а также обмен сигналами в животном и растительном мире.

В философском смысле информация есть отражение реального мира. Это сведения, которые один реальный объект содержит о другом реальном объекте. Таким образом, понятие информации связывается с определенным объектом, свойства которого она отражает.

В информатике под информацией понимается сообщение, снижающее степень неопределенности знаний о состоянии предметов или явлений и помогающее решить поставленную задачу.

Изменение некоторой физической величины во времени, обеспечивающее передачу сообщений, называется сигналом.

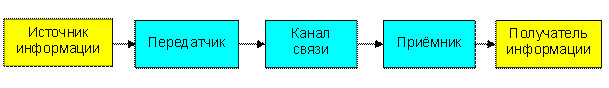

Мы живем в материальном мире, состоящем из физических тел и физических полей. Физические объекты находятся в состоянии непрерывного движения и изменения, которые сопровождаются обменом энергией и переходом ее из одной формы в другую. Для того чтобы в материальном мире происходил обмен информацией, ее преобразование и передача, должны существовать носитель информации, передатчик, канал связи, приемник и получатель информации. Канал связи представляет собой среду, в которой происходит передача информации. Канал связи объединяет источник и получателя информации в единую информационную систему(рис. 1).

Подобные информационные системы существуют как в технических системах, так и в человеческом обществе и живой природе. Информационные системы можно разделить на естественные и искусственные. К первым относятся все естественно возникшие системы. Такими системам являются биологические организмы. Искусственными информационными системами являются информационные системы, созданные человеком.

Рис.1. Информационная система.

Зарегистрированные сигналы называются данными. Для их регистрации с целью хранения и передачи необходим некоторый язык. Этот язык должен быть понятен как отправителю информации, так и ее получателю. Данные могут нести в себе информацию о событиях, происходящих в материальном мире. Однако данные не тождественны информации. Для получения информации нужен метод обработки данных. Информация – это продукт взаимодействия данных и адекватных им методов их обработки.

Информация существует только в момент взаимодействия данных и методов. В остальное время она содержится в виде данных. Таким образом, во-первых, не существует информации самой по себе как некоторой самостоятельной сущности без ее носителя в виде некоторых материальных процессов, во-вторых, не существует информации безотносительно к субъекту, способному извлекать ее из полученного сообщения. Из одних и тех же данных разные получатели могут извлечь разную информацию в зависимости от адекватности методов их обработки.

Данные являются объективными, так как это результат регистрации объективно существующих сигналов, вызванных изменениями в материальных телах и полях. В то же время методы являются субъективными, так как в их основе лежат алгоритмы, составленные людьми.

Получатель информации оценивает ее в зависимости от того, для решения какой задачи она будет использована. При оценке информации различают ее синтаксический, семантический и прагматический аспекты.

Передаваемое сообщение должно быть представлено в виде последовательности символов некоторого алфавита. Синтаксический аспект касается формальной правильности сообщения с точки зрения синтаксических правил используемого языка безотносительно к его содержанию.

Семантический аспект передает смысловое содержание информации и соотносит её с ранее имевшейся информацией. Знания об определенной предметной области фиксируются в форме тезауруса, то есть совокупности понятий и связей между ними. При получении информации тезаурус может изменяться. Степень этого изменения характеризует воспринятое количество информации. Семантический аспект определяет возможность достижения поставленной цели с учетом полученной информации, т.е. определяет ценность информации.

Количество информации, содержащейся в некотором сообщении, можно оценить степенью изменения индивидуального тезауруса получателя под воздействием данного сообщения. Иными словами, количество информации, извлекаемой получателем из поступающих сообщений, зависит от степени подготовленности его тезауруса для восприятия такой информации. Если индивидуальный тезаурус получателя сообщения не пересекается с тезаурусом отправителя, то получатель не понимает сообщение и для него количество принятой информации равно нулю. Такая ситуация аналогична прослушиванию сообщения на неизвестном языке. Несомненно, что сообщение не лишено смысла, однако оно непонятно, а значит, не информативно. Если тезаурусы отправителя и получателя совпадают, то количество информации в сообщении также будет равно нулю, поскольку его получатель знает абсолютно всё о предмете. В этом случае сообщение не дает ему ничего нового. Сообщение несет информацию для получателя только в том случае, когда их тезаурусы пересекаются частично.

Человек сначала наблюдает некоторые факты, которые отображаются в виде набора данных. Здесь проявляется синтаксический аспект. Затем после структуризации этих данных формируется знание о наблюдаемых фактах, которое фиксируется на некотором языке. Это семантический аспект информации. Полученное знание и созданные на его основе информационные модели человек использует в своей практике для достижения поставленных целей.

В реальной жизни часто возникает ситуация, когда даже наличие полной информации не позволяет решить поставленную задачу. Прагматический аспект информации проявляется в возможности её практического использования.

Таким образом, не любое сообщение несет информацию. Для того чтобы сообщение несло некоторую информацию, и было полезно получателю, оно должно быть:

записано на некотором языке;

этот язык должен быть понятен получателю;

получатель должен обладать методом извлечения информации из сообщения;

сообщение должно снижать степень неопределенности относительно объекта, который интересует получателя;

сообщение должно помогать ему решить поставленную задачу;

получатель должен обладать реальной практической возможностью использовать полученную информацию.

1.3. Свойства информации

На свойства информации влияют как свойства данных, так и свойства методов её обработки.

Объективность информации. Понятие объективности информации относительно. Более объективной является та информация, в которую методы обработки вносят меньше субъективности. Например, в результате наблюдения фотоснимка природного объекта образуется более объективная информация, чем при наблюдении рисунка того же объекта. В ходе информационного процесса объективность информации всегда понижается.

Полнота информации. Полнота информации характеризует достаточность данных для принятия решения. Чем полнее данные, тем шире диапазон используемых методов их обработки и тем проще подобрать метод, вносящий минимум погрешности в информационный процесс.

Адекватность информации. Это степень её соответствия реальному состоянию дел. Неадекватная информация может образовываться при создании новой информации на основе неполных или недостоверных данных. Однако полные и достоверные данные могут приводить к созданию неадекватной информации в случае применения к ним неадекватных методов.

Доступность информации. Это мера возможности получить информацию. Отсутствие доступа к данным или отсутствие адекватных методов их обработки приводят к тому, что информация оказывается недоступной.

Актуальность информации. Это степень соответствия информации текущему моменту времени. Поскольку информационные процессы растянуты во времени, то достоверная и адекватная, но устаревшая информация может приводить к ошибочным решениям. Необходимость поиска или разработки адекватного метода обработки данных может приводить к такой задержке в получении информации, что она становится ненужной.

Данные: носители данных, операции с данными.

Зарегистрированные сигналы называются данными. Для их регистрации с целью хранения и передачи необходим некоторый язык. Этот язык должен быть понятен как отправителю информации, так и ее получателю. Данные могут нести в себе информацию о событиях, происходящих в материальном мире. Однако данные не тождественны информации. Для получения информации нужен метод обработки данных. Информация – это продукт взаимодействия данных и адекватных им методов их обработки.

1.4. Носители данных

Физический метод регистрации данных может быть любым: механическое перемещение, изменение формы, изменение электрических или магнитных характеристик, изменение химического состава или характера химических связей и др. В соответствии с методом регистрации данные могут храниться и транспортироваться на различных носителях.

Самым распространенным носителем данных является бумага. На бумаге данные регистрируются путем изменения оптических характеристик её поверхности. Изменение оптических свойств поверхности используется также в устройствах, осуществляющих запись лазерным лучом на пластмассовых носителях с отражающим покрытием (CD-ROM).

Магнитные ленты и магнитные диски используют изменение магнитных свойств.

Регистрация данных путем изменения химического состава поверхностных веществ используется в фотографии.

Свойства информации тесно связаны со свойствами её носителей. Любой носитель характеризуется следующими параметрами:

Разрешающей способностью – количеством данных, записанных в принятой для носителя единице измерения.

Динамическим диапазоном – логарифмом отношения интенсивностей максимального и минимального регистрируемых сигналов.

Одной из важнейших задач информатики является задача преобразования данных с целью смены носителя. Стоимость устройств ввода и вывода вычислительных систем, работающих с носителями информации, составляет до половины стоимости аппаратных средств.

1.5. Операции с данными

Над данными можно выполнять различные операции, состав которых определяется решаемой задачей. Перечисленные ниже операции с данными не зависят от того, кто их выполняет – техническое устройство, компьютер или человек.

Сбор данных – накопление данных с целью обеспечения достаточной их полноты для принятия решений.

Формализация данных – приведение данных, поступающих из разных источников, к одинаковой форме, что позволяет сделать их сопоставимыми между собой.

Фильтрация данных – отсеивание данных, в которых нет необходимости для принятия решений, при этом снижается уровень шума и повышается их достоверность и адекватность.

Сортировка данных – упорядочение данных по заданному признаку с целью удобства использования.

Защита данных – комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, воспроизведения и модификации данных.

Архивация данных – организация хранения данных в удобной и легкодоступной форме, снижающей затраты на хранение и повышающей общую надежность информационного процесса.

Транспортировка данных – приём и передача данных между удаленными участниками информационного процесса.

Преобразование данных – перевод данных из одной формы в другую. Часто связано с изменением носителя. Например, книги можно хранить в бумажной форме, а можно в электронном виде.

Файлы и файловая структура.

Все программы и данные хранятся в долговременной (внешней) памяти компьютера в виде файлов.

Файл — это определенное количество информации (программа или данные), имеющее имя и хранящееся в долговременной (внешней) памяти.

Имя файла состоит из двух частей, разделенных точкой: собственно имя файла и расширение, определяющее его тип (программа, данные и т. д.). Собственно имя файлу дает пользователь, а тип файла обычно задается программой автоматически при его создании.

В различных операционных системах существуют различные форматы имен файлов. В операционной системе MS-DOS собственно имя файла должно содержать не более восьми букв латинского алфавита и цифр, а расширение состоит из трех латинских букв, например: proba.txt

В операционной системе Windows имя файла может иметь до 255 символов, причем допускается использование русского алфавита, например: Единицы измерения информации.doc

После введения в действие операционной системы Windows 95 требования к именам файлов стали существенно мягче. Они действуют и во всех последующих версия операционных систем Windows. 1. Разрешается использовать до 255 символов. 2. Разрешается использовать символы национальных алфавитов, в частности русского. 3. Разрешается использовать пробелы и другие ранее запрещенные символы, за исключением следующих девяти: /:*?"<>|. 4. В имени файла можно использовать несколько точек. Расширением имени считаются все символы, стоящие за последней точкой.

Роль расширения имени файла чисто информационная, а не командная. Если файлу с рисунком присвоить расширение имени ТХТ, то содержимое файла от этого не превратится в текст. Его можно просмотреть в программе, предназначенной для работы с текстами, но ничего вразумительного такой просмотр не даст.

Файловая структура. На каждом носителе информации (гибком, жестком или лазерном диске) может храниться большое количество файлов. Порядок хранения файлов на диске определяется установленной файловой системой.

Файловая структура - это система хранения файлов и организации каталогов. Для дисков с небольшим количеством файлов (до нескольких десятков) удобно применять одноуровневую файловую систему, когда каталог (оглавление диска) представляет собой линейную последовательность имен файлов. Для отыскания файла на диске достаточно указать лишь имя файла.

Если на диске хранятся сотни и тысячи файлов, то для удобства поиска файлы организуются в многоуровневую иерархическую файловую систему, которая имеет «древовидную» структуру (имеет вид перевернутого дерева).

Начальный, корневой, каталог содержит вложенные каталоги 1-го уровня, в свою очередь, в каждом из них бывают вложенные каталоги 2-го уровня и т. д. Необходимо отметить, что в каталогах всех уровней могут храниться и файлы.

Для облегчения понимания этого вопроса воспользуемся аналогией с традиционным «бумажным» способом хранения информации. В такой аналогии файл представляется как некоторый озаглавленный документ (текст, рисунок и пр.) на бумажных листах. Следующий по величине элемент файловой структуры называется каталогом. Продолжая «бумажную» аналогию, каталог будем представлять как папку, в которую можно вложить множество документов, т.е. файлов. Каталог также получает собственное имя (представьте, что оно написано на обложке папки).

Каталог сам может входить в состав другого, внешнего по отношению к нему каталога. Это аналогично тому, как папка вкладывается в другую папку большего размера. Таким образом, каждый каталог может содержать внутри себя множество файлов и вложенных каталогов (их называют подкаталогами). Каталог самого верхнего уровня, который не вложен ни в какие другие, называется корневым каталогом.

А теперь полную картину файловой структуры представьте себе так: вся внешняя память компьютера — это шкаф с множеством выдвижных ящиков. Каждый ящик — аналог диска; в ящике — большая папка (корневой каталог); в этой папке множество папок и документов (подкаталогов и файлов) и т.д. Самые глубоко вложенные папки хранят в себе только документы (файлы) или могут быть пустыми.

Предмет и задачи информатики.

Информатика – наука, изучающая закономерности получения, хранения, передачи и обработки информации в природе и человеческом обществе.

Слово информатика образовано объединением слов информация и автоматика. В большинстве стран Западной Европы и в США используется термин Computer Science (наука о компьютерах).

Системы, способные воспринимать и обрабатывать информацию, будем называть информационными. Информационные системы можно классифицировать на естественные и искусственные. К первым относятся все естественно возникшие системы. Такими системам являются биологические организмы. Искусственными информационными системами являются созданные человеком информационные системы.

Предметом изучения в данном курсе является один из разделов информатики – компьютерная информатика. Под компьютерной информатикой будем понимать естественно-научную дисциплину, занимающуюся вопросами сбора, хранения, обработки и отображения информации с использованием средств вычислительной техники. В настоящее время компьютерная информатика используется в различных сферах человеческой деятельности и становится одним из стратегических направлений развития общества

Далее под информатикой будем понимать компьютерную информатику.

Предмет информатики составляют следующие понятия:

аппаратное обеспечение средств вычислительной техники;

программное обеспечение средств вычислительной техники;

средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения.

В информатике особое внимание уделяется вопросам взаимодействия или интерфейсам. Методы и средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами называются пользовательским интерфейсом. Существуют аппаратные интерфейсы, программные интерфейсы и аппаратно-программные интерфейсы.

Основной задачей информатики является систематизация приёмов и методов работы с аппаратными программными средствами вычислительной техники.

Можно выделить следующие направления практических приложений информатики.

Архитектура вычислительных систем (приёмы построения систем, предназначенных для автоматической обработки данных).

Интерфейсы вычислительных систем (приёмы и методы управления программным и аппаратным обеспечением).

Программирование (приёмы, методы и средства разработки компьютерных программ).

Преобразование данных (приёмы и методы преобразования структур данных).

Защита информации (приёмы и средства защиты данных).

Автоматизация (функционирование программно-аппаратных средств без участия человека).

Стандартизация (обеспечение совместимости между форматами представления данных, относящихся к различным типам вычислительных систем).

Основные этапы истории развития средств вычислительной техники.

Существует несколько этапов развития средств вычислительной техники, которыми люди пользуются и в настоящее время. Ручной этап развития средств вычислительной техники. Ручной период автоматизации вычислений начался на заре человеческой цивилизации и базировался на использовании различных частей тела, в первую очередь, пальцев рук и ног. Пальцевый счет уходит корнями в глубокую древность, встречаясь в том или ином виде у всех народов и в наши дни. Известные средневековые математики рекомендовали в качестве вспомогательного средства именно пальцевый счет, допускающий довольно эффективные системы счета. Фиксация результатов счета производилась различными способами: нанесение насечек, счетные палочки, узелки и др. Например, у народов доколумбовой Америки был весьма развит узелковый счет. Более того, система узелков выполняла также роль своего рода хроник и летописей, имея достаточно сложную структуру. Однако, использование ее требовало хорошей тренировки памяти. Счет с помощью группировки и перекладывания предметов явился предшественником счета на абаке - наиболее развитом счетном приборе древности, сохранившимся до наших дней в виде различного типа счетов. Абак явился первым развитым счетным прибором в истории человечества, основным отличием которого от предыдущих способов вычислений было выполнение вычислений по разрядам. Таким образом, использование абака уже предполагает наличие некоторой позиционной системы счисления, например, десятичной, троичной, пятеричной и др. Многовековой путь совершенствования абака привел к созданию счетного прибора законченной классической формы, используемого вплоть до эпохи расцвета клавишных настольных ЭВМ. Да еще и сегодня кое-где его можно встретить, помогающим в расчетных операциях. И только появление карманных электронных калькуляторов в 70-е годы нашего столетия создало реальную угрозу для дальнейшего использования русских, китайских и японских счетов - трех основных классических форм абака, сохранившихся до наших дней. При этом, последняя известная попытка усовершенствования русских счетов путем объединения их с таблицей умножения относится к 1921 г. Хорошо приспособленный к выполнению операций сложения и вычитания, абак оказался недостаточно эффективным прибором для выполнения операций умножения и деления. Поэтому открытие логарифмов и логарифмических таблиц Джоном Непером в начале XVII века явилось следующим крупным шагом в развитии вычислительных систем ручного этапа. Впоследствии появляется целый ряд модификаций логарифмических таблиц. Однако, в практической работе использование логарифмических таблиц имеет ряд неудобств, поэтому Джон Непер в качестве альтернативного метода предложил специальные счетные палочки (названные впоследствии палочками Непера), позволявшие производить операции умножения и деления непосредственно над исходными числами. В основу данного метода Непер положил способ умножения решеткой. Наряду с палочками Непер предложил счетную доску для выполнения операций умножения, деления, возведения в квадрат и извлечения квадратного корня в двоичной системе, предвосхитив тем самым преимущества такой системы счисления для автоматизации вычислений. Логарифмы послужили основой создания замечательного вычислительного инструмента - логарифмической линейки, более 360 лет служащего инженерно-техническим работникам всего мира. Механический этап развития вычислительной техники. Развитие механики в XVII веке стало предпосылкой создания вычислительных устройств и приборов, использующих механический принцип вычислений. Такие устройства строились на механических элементах и обеспечивали автоматический перенос старшего разряда. Первая механическая машина была описана в 1623 году Вильгельмом Шиккардом, реализована в единственном экземпляре и предназначалась для выполнения четырех арифметических операций над 6-разрядными числами. Машина Шиккарда состояла из трех независимых устройств: суммирующего, множительного и записи чисел. Сложение производилось последовательным вводом слагаемых посредством наборных дисков, а вычитание - последовательным вводом уменьшаемого и вычитаемого. Вводимые числа и результат сложения и вычитания отображались в окошках считывания. Для выполнения операции умножения использовалась идея умножения решеткой. Третья часть машины использовалась для записи числа длиною не более 6 разрядов. В машине Блеза Паскаля использовалась более сложная схема переноса старших разрядов, в дальнейшем редко используемая; но построенная в 1642 году первая действующая модель машины, а затем серия из 50 машин способствовали достаточно широкой известности изобретения и формированию общественного мнения о возможности автоматизации умственного труда. Первый арифмометр, позволяющий производить все четыре арифметических операции, был создан Готфридом Лейбницем в результате многолетнего труда. Венцом этой работы стал арифмометр Лейбница, позволяющий использовать 8-разрядное множимое и 9-разрядный множитель с получением 16-разрядного произведения. Особое место среди разработок механического этапа развития вычислительной техники занимают работы Чарльза Бэббиджа, с полным основанием считающегося родоначальником и идеологом современной вычислительной техники. Среди работ Бэббиджа явно просматриваются два основных направления: разностная и аналитическая вычислительные машины. Проект разностной машины был разработан в 20-х годах XIX века и предназначался для табулирования полиномиальных функций методом конечных разностей. Основным стимулом в данной работе была настоятельная необходимость в табулировании функций и проверке существующих математических таблиц, изобилующих ошибками. Второй проект Бэббиджа - аналитическая машина, использующая принцип программного управления и явившуюся предшественницей современных ЭВМ. Данный проект был предложен в 30-е годы XIX века, а в 1843 году Алой Лавлейс для машины Бэббиджа была написана первая в мире достаточно сложная программа вычисления чисел Бернулли. Чарльз Бэббидж в своей машине использовал механизм, аналогичный механизму ткацкого станка Жаккарда, использующему специальные управляющие перфокарты. По идее Бэббиджа управление должно осуществляться парой жакардовских механизмов с набором перфокарт в каждом. Бэббидж имел удивительно современные представления о вычислительных машинах, однако имевшиеся в его распоряжении технические средства намного отставали от его представлений. Электромеханический этап развития вычислительной техники. Электромеханический этап развития вычислительной техники явился наименее продолжительным и охватывает всего около 60 лет. Предпосылками создания проектов данного этапа явились как необходимость проведения массовых расчетов (экономика, статистика, управление и планирование, и др.), так и развитие прикладной электротехники (электропривод и электромеханические реле), позволившие создавать электромеханические вычислительные устройства. Классическим типом средств электромеханического этапа был счетно-аналитический комплекс, предназначенный для обработки информации на перфокарточных носителях. Первый счетно-аналитический комплекс был создан в США Германом Холлеритом в 1887 году и состоял из: ручного перфоратора, сортировочной машины и табулятора. Основным назначением комплекса являлась статистическая обработка перфокарт, а также механизации бухучета и экономических задач. В 1897 году Холлерит организовал фирму, которая в дальнейшем стала называться IBM. Развивая работы Г. Холлерита, в ряде стран разрабатывается и производится ряд моделей счетно-аналитических комплексов, из которых наиболее популярными и массовыми были комплексы фирмы IBM, фирмы Ремингтон и фирмы Бюль. Заключительный период (40-е годы XX века) электромеханического этапа развития вычислительной техники характеризуется созданием целого ряда сложных релейных и релейно-механических систем с программным управлением, характеризующихся алгоритмической универсальностью и способных выполнять сложные научно-технические вычисления в автоматическом режиме со скоростями, на порядок превышающими скорость работы арифмометров с электроприводом. Конрад Цузе явился пионером создания универсальной вычислительной машины с программным управлением и хранением информации в запоминающем устройстве. Однако его первая модель Z-1 (положившая начало серии Z-машин) идейно уступала конструкции Бэббиджа - в ней не предусматривалась условная передача управления. Также, в будущем, были разработаны модели Z-2 и Z-3. Последним крупным проектом релейной вычислительной техники следует считать построенную в 1957 году в СССР релейную вычислительную машину РВМ-1 и эксплуатировавшуюся до конца 1964 года в основном для решения экономических задач. Электронный этап развития вычислительной техники. В силу физико-технической природы релейная вычислительная техника не позволяла существенно повысить скорость вычислений; для этого потребовался переход на электронные безинерционные элементы высокого быстродействия. Первой ЭВМ можно считать английскую машину Colossus, созданную в 1943 году при участии Алана Тьюринга. Машина содержала около 2000 электронных ламп и обладала достаточно высоким быстродействием, однако была узкоспециализированной. Первой ЭВМ принято считать машину ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), созданную в США в конце 1945 года. Первоначально предназначенная для решения задач баллистики, машина оказалась универсальной, т.е. способной решать различные задачи. Еще до начала эксплуатации ENIAC Джона Моучли и Преспера Эккерт по заказу военного ведомства США приступили к проекту над новым компьютером EDVAC (Electronic Discrete Automatic Variable Computer), который был совершеннее первого. В этой машине была предусмотрена большая память (на 1024 44-битных слов; к моменту завершения была добавлена вспомогательная память на 4000 слов для данных), предназначенная как для данных, так и для программы. Компьютер EDSAC положил начало новому этапу развития вычислительной техники - первому поколению универсальных ЭВМ.

Классификация компьютеров.

Компьютер – это устройство или средство, предназначенное для обработки информации. Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме. Информацию в иной форме представления для ввода в компьютер необходимо преобразовать в числовую форму. Современным компьютерам предшествовали ЭВМ нескольких поколений. В развитии ЭВМ выделяют пять поколений. В основу классификации заложена элементная база, на которой строятся ЭВМ. 1. В 1943 году была создана вычислительных машин ЭВМ первого поколения на базе электронных ламп. 2. Второе поколение (50 – 60 г.г.) компьютеров построено на базе полупроводниковых элементов (транзисторах). 3. Основная элементная база компьютеров третьего поколения (60 – 70 г.г.) - интегральные схемы малой и средней интеграции. 4. В компьютерах четвертого поколения (70 – по н/в) применены больших интегральных схемах БИС (микропроцессоры). Применение микропроцессоров в ЭВМ позволило создать персональный компьютер (ПК), отличительной особенностью которого является небольшие размеры и низкая стоимость. 5. В настоящее время ведутся работы по созданию ЭВМ пятого поколения, которые разрабатываются на сверхбольших интегральных схемах.

Существует и другие различные системы классификации ЭВМ:

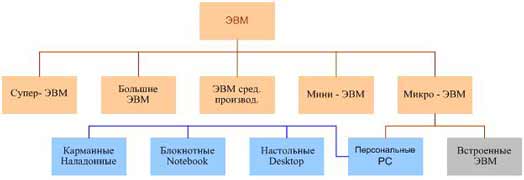

По производительности и быстродействию По назначению По уровню специализации По типу используемого процессора По особенностям архитектуры По размерам Рассмотрим схему классификации ЭВМ, исходя из их вычислительной мощности и габаритов.

Суперкомпьютеры – это самые мощные по быстродействию и производительности вычислительные машины. К суперЭВМ относятся “Cray” и “IBM SP2” (США). Используются для решения крупномасштабных вычислительных задач и моделирования, для сложных вычислений в аэродинамике, метеорологии, физике высоких энергий, также находят применение и в финансовой сфере. Большие машины или мейнфреймы (Mainframe). Мейнфреймы используются в финансовой сфере, оборонном комплексе, применяются для комплектования ведомственных, территориальных и региональных вычислительных центров. Средние ЭВМ широкого назначения используются для управления сложными технологическими производственными процессами. Мини-ЭВМ ориентированы на использование в качестве управляющих вычислительных комплексов, в качестве сетевых серверов.

Микро - ЭВМ — это компьютеры, в которых в качестве центрального процессора используется микропроцессор. К ним относятся встроенные микро – ЭВМ (встроенные в различное оборудование, аппаратуру или приборы) и персональные компьютеры PC. Современные персональные компьютеры имеют практически те же характеристики, что и мини-ЭВМ восьмидесятых годов. На базе этого класса ЭВМ строятся автоматизированные рабочие места (АРМ) для специалистов различного уровня, используются как средство обработки информации в информационных системах. К персональным компьютерам относятся настольные и переносные ПК. К переносным ЭВМ относятся Notebook (блокнот или записная книжка) и карманные персональные компьютеры (Personal Computers Handheld - Handheld PC, Personal Digital Assistants – PDA и Palmtop).

Состав вычислительной системы: аппаратное и программное обеспечение.

Состав вычислительной системы

Состав вычислительной системы называется конфигурацией. Аппаратные и программные средства вычислительной техники принято рассматривать отдельно. Соответственно, отдельно рассматривают аппаратную конфигурацию вычислительных систем и их программную конфигурацию. Такой принцип разделения имеет для информатики особое значение, поскольку очень часто решение одних и тех же задач может обеспечиваться как аппаратными, так и программными средствами. Критериями выбора аппаратного или программного решения являются производительность и эффективность. Обычно принято считать, что аппаратные решения в среднем оказываются дороже, зато реализация программных решений требует более высокой квалификации персонала.