- •Тема 5. Экономика Нового времени (XVIII – XIX вв.).

- •Промышленный переворот и начало развития классического капитализма.

- •Становление индустриального капиталистического общества в ведущих странах Европы и сша (XIX в.).

- •Особенности социально-экономического развития Англии

- •Экономическая теория физиократов.

- •Классическая политическая экономия. Основные этапы развития классической школы:

- •Общая характеристика классической школы

- •Зарождение классической политической экономии.

- •Основные идеи экономического учения а. Смита

- •Методология исследования а. Смита

- •1. Модель «экономического человека».

- •2. Концепция «невидимой руки».

- •3. Теория «естественного порядка».

- •Экономические идеи а.Смита

- •Теория богатства, разделения труда и капитала

- •Теория стоимости (ценности) и цены

- •Теория доходов факторов производства

- •Теория международной торговли

- •Учение д. Рикардо (1772-1823)

- •Теория заработной платы, прибыли и земельной ренты

- •Теория внешней торговли

- •Экономическая мысль начала XIX в. (ж.Б. Сэй, т. Мальтус) Учение ж.Б. Сэя

- •Теория стоимости

- •Теория рынков сбыта

- •Учение т. Мальтуса

- •Теория народонаселения

- •Марксизм.

- •Особенности методологии в исследования к. Маркса

- •Теория товара и денег. Двойственный характер труда.

- •Абстрактный труд – человеческий труд вообще как расходование человеческой рабочей силы вообще (энергии, мускулов, нервов, ума), независимо от конкретных результатов труда.

- •К. Маркса.

- •Теория прибавочной стоимости

- •Теория экономического развития и технологической безработицы

- •Теория общественного воспроизводства (макроэкономическая модель)

- •Историческая школа.

- •Периодизация исторической школы

- •Общая характеристика

- •Фридрих Лист

- •Учение о производительных силах.

- •Учение о стадиях развития хозяйства

- •Учение о государственном вмешательстве

- •Старая историческая школа.

- •Вильгельм Рошер

- •Бруно Гильдебранд

- •Карл Книс

- •Новая историческая школа

- •Густав Шмоллер

- •Карл Бюхер

- •Луйо Брентано

- •В. Зомбарт

- •М. Вебер

- •Маржинальная революция.

- •«Теория политической экономии» (у. Джевонс) – 1871 г.

- •«Основания политической экономии» (к. Менгер) – 1871 г.

- •«Элементы чистой политической экономии» (л. Вальрас) – 1974 г.

- •Основные элементы маржинализма

- •Предшественники маржинализма.

- •А. О. Курно

- •Ж. Дюпюи

- •Герман Генрих Госсен

- •Австрийская школа Основные элементы учения к. Менгера

- •Концепция блага

- •Концепция субъективной ценности

- •Учение о благах и обмене и теория денег

- •Ойген фон Бем-Баверк (Эйген Бом-Баверк)

- •Теория рыночной цены блага

- •Концепция общей полезности блага

- •Теория капитала и процента

- •Фридрих фон Визер

- •Концепция ценности производственных благ

- •Уильям Стенли Джевонс

- •Теория полезности

- •Теория труда

- •Теория обмена

- •Леон Вальрас

- •Концепция кругооборота л. Вальраса

- •Модель общего экономического равновесия л. Вальраса

- •Вильфредо Парето

Теория полезности

Полезность - это абстрактное качество, благодаря которому та или иная вещь может служить нашим целям, т. е. приносить удовольствие или избавлять от боли. Полезность не есть нечто внутренне присущее вещи. Она - лишь оценка, которую человек дает вещи, исходя из своих потребностей в ней.

Необходимо различать общую полезность вещи и полезность какой-то отдельной ее части. Для иллюстрации этого отличия мы можем привести пример с пищей. Пища как таковая обладает бесконечной полезностью для человека, ибо без нее мы не можем существовать. Однако если от дневного рациона человека отнять одну десятую, он вряд ли заметит потерю. Если же отнять еще одну десятую, потом еще одну, то уменьшение пищи станет гораздо более ощутимым и будет нарастать с сокращением рациона на каждую последующую десятую часть. И наоборот, если мы будем увеличивать рацион на небольшие добавки, то полезность каждой дополнительной части, с точки зрения данного человека, будет все меньше и меньше. Если исходить из того, что полезность блага имеет по крайней мере два измерения: количество блага и сила воздействия, оказываемого этим благом на потребителя, то для нашего примера мы можем построить график, отображающий полезность пищи.

Общая полезность – это удовлетворение, которое индивид получает от потребления товаров или услуг в данном объеме (т.е. совокупная полезность от потребления всех наличных единиц блага).

Функция

полезности

(TU)

имеет следующий вид:

Функция

полезности

(TU)

имеет следующий вид:

TU = f (QA, QB,…, QZ) (1)

где QA, QB,…, QZ – объемы потребления благ A, B,… Z.

С ростом потребления количества блага, которым располагает потребитель, растет общая полезность, но при этом темп увеличения общей полезности замедляется, то есть постепенно становится меньше объемов потребления этого блага. Поэтому графически это можно представить следующим образом (Рис 1.а и Рис. 1.б).

Добавление потребления последующих объемов благ приведет к достижению определенного пика (N), после которого общая полезность начинает убывать. Точка N – пик насыщения потребностей, которому соответствует количество блага (объем потребления), необходимого для нормального насыщения потребности (точка A).

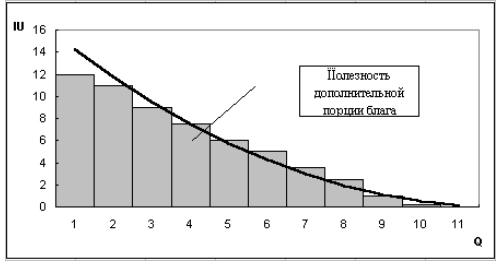

Рис.2. Общая полезность блага и полезность его дополнительной части

По

оси абсцисс на графике отложено количество

блага (Q), а по оси ординат - интенсивность

полезности (IU). На графике видно

(столбиковая диаграмма), что полезность

дополнительной порции пищи равна площади

соответствующего прямоугольника,

основание которого показывает, на

сколько единиц увеличился общий запас

блага, тогда как высота - степень

полезности.

Суммировав площади всех десяти

прямоугольников, мы получим величину

общей полезности пищи. Таким образом,

степень полезности есть вертикальная

линия, а общая полезность - площадь под

графиком. Чтобы найти высоту, нужно

площадь разделить на основание. Обозначив

количество блага через x, а его полезность

через u, мы сможем найти степень полезности

каждой дополнительной порции пищи:

По

оси абсцисс на графике отложено количество

блага (Q), а по оси ординат - интенсивность

полезности (IU). На графике видно

(столбиковая диаграмма), что полезность

дополнительной порции пищи равна площади

соответствующего прямоугольника,

основание которого показывает, на

сколько единиц увеличился общий запас

блага, тогда как высота - степень

полезности.

Суммировав площади всех десяти

прямоугольников, мы получим величину

общей полезности пищи. Таким образом,

степень полезности есть вертикальная

линия, а общая полезность - площадь под

графиком. Чтобы найти высоту, нужно

площадь разделить на основание. Обозначив

количество блага через x, а его полезность

через u, мы сможем найти степень полезности

каждой дополнительной порции пищи:

MU = ∆TU/∆QI (2) I = A, B, …, Z (2)

Предельная полезность – это прирост общей полезности при увеличении объема потребления на единицу (т.е. она составляет дополнительную часть общей полезности, получаемой при потреблении дополнительной единицы блага).

Представители австрийской школы говорили, что каждое последующее благо, удовлетворяющее данную потребность, имеет меньшую полезность, чем предыдущие, а при ограниченном запасе блага всегда имеется «предельный экземпляр» (т.е. конечный), который меньше всего удовлетворяет конкретную потребность.

С другой стороны, то же общее количество пищи мы можем разделить на большее количество порций, размер которых соответственно будет меньше. В пределе мы можем дойти до бесконечного числа порций, что изображено на графике в виде жирной кривой. С точки зрения математических вычислений, гораздо проще иметь дело с гладкой непрерывной кривой, чем с «лесенкой». Тогда в первом случае степень полезности будет равна du/dx, т. е. производной функции полезности в какой-то конкретной точке; а общая полезность будет вычисляться посредством интегрирования (а не суммирования или умножения, как у представителей австрийской школы. Таким образом, именно У. С. Джевонс заложил традиции использования методов дифференциального и интегрального исчисления в экономической науке.