Внутреннее ухо.

Полое костное образование в височной кости, разделенное на костные и перепончатые каналы и полости, содержащие рецепторный аппарат слухового и статокинетического (вестибулярного) анализаторов (рис.17.). Внутреннее ухо находится в толще височной кости и состоит из системы сообщающихся друг с другом костных каналов — костного лабиринта, в котором расположен перепончатый лабиринт. Очертания перепончатого лабиринта почти полностью повторяют очертания костного. Пространство между костным и перепончатым лабиринтом, называемое перилимфатическим, заполнено жидкостью — перилимфой, которая по составу сходна с цереброспинальной жидкостью. Перепончатый лабиринт погружен в перилимфу, он прикреплен к стенкам костного футляра соединительнотканными тяжами и заполнен жидкостью — эндолимфой, по составу несколько отличающейся от перилимфы.

Костный лабиринт.

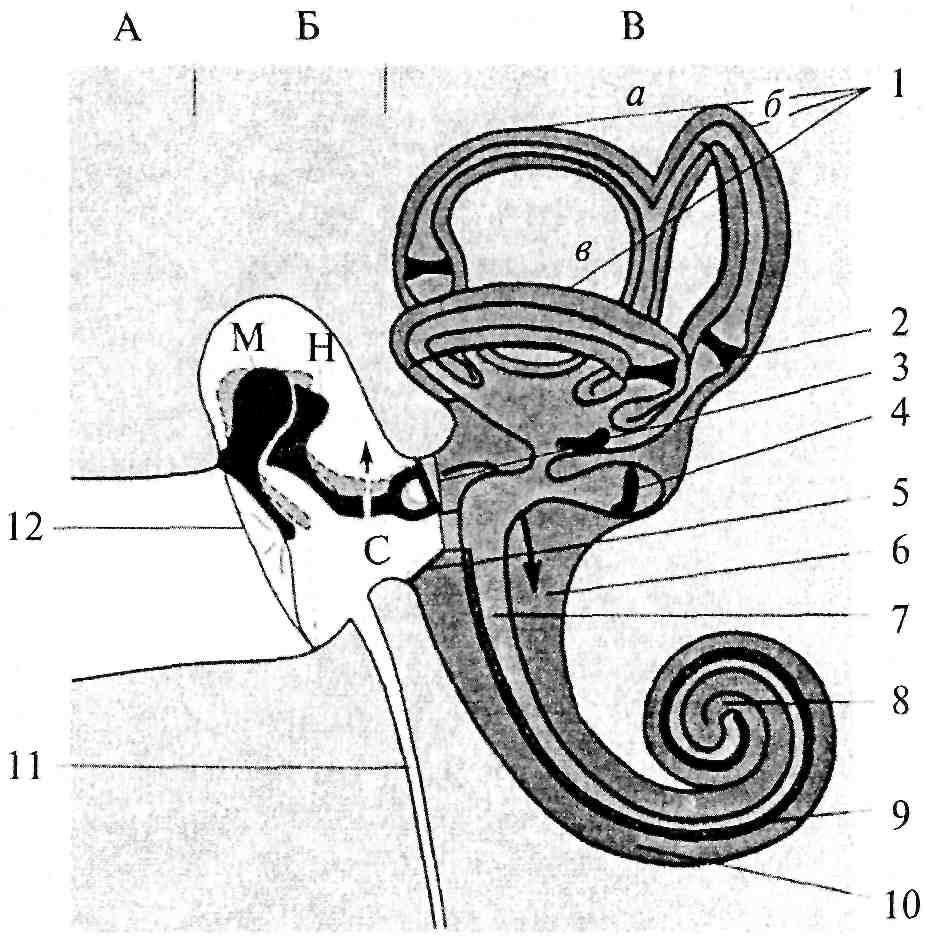

Костный лабиринт состоит из трех отделов: преддверия, полукружных каналов и улитки. Преддверие образует центральную часть лабиринта (рис. 21). Сзади оно переходит в полукружные каналы, а спереди — в улитку.

Рис.21. Схема строения среднего и внутреннего уха:

А — наружный слуховой проход; Б — среднее ухо; В — внутреннее ухо; 1 — полукружные каналы (а — верхний; б — задний; в — латеральный); 2 — ампула; 3 — овальное окно; 4 — отолитовый аппарат; 5 — круглое окно; 6 — барабанная лестница; 7 — средняя лестница; 8 — отверстие улитки (геликотерма); 9 — основная мембрана; 10 — вестибулярная лестница; 11 — Евстахиева труба; 12 — барабанная перепонка; M — молоточек; H — наковальня; С — стремечко

Костная улитка

Костная улитка представляет собой извитой канал, отходящий от преддверия; он спирально 2, 5 раза огибает свою горизонтальную ось (костный стержень) и постепенно суживается к вершине. Вокруг костного стержня спирально извивается узкая костная пластинка, к которой прочно прикреплена продолжающая ее соединительная перепонка — базальная (основная) мембрана, составляющая нижнюю стенку перепончатого канала.

Кроме того, от костной спиральной пластинки под острым углом латерально кверху отходит тонкая соединительнотканная перепонка — преддверная мембрана. Образующееся между базальной и вестибулярной мембранами пространство с наружной стороны ограничено соединительнотканной пластинкой, прилегающей к костной стенке улитки. Это пространство называется улитковым ходом (протоком) или средней лестницей, оно заполнено эндолимфой Кверху и книзу от него находятся перилимфатические пространства. Нижнее называется барабанной лестницей,верхнее — лестницей преддверия, или вестибулярной лестницей.

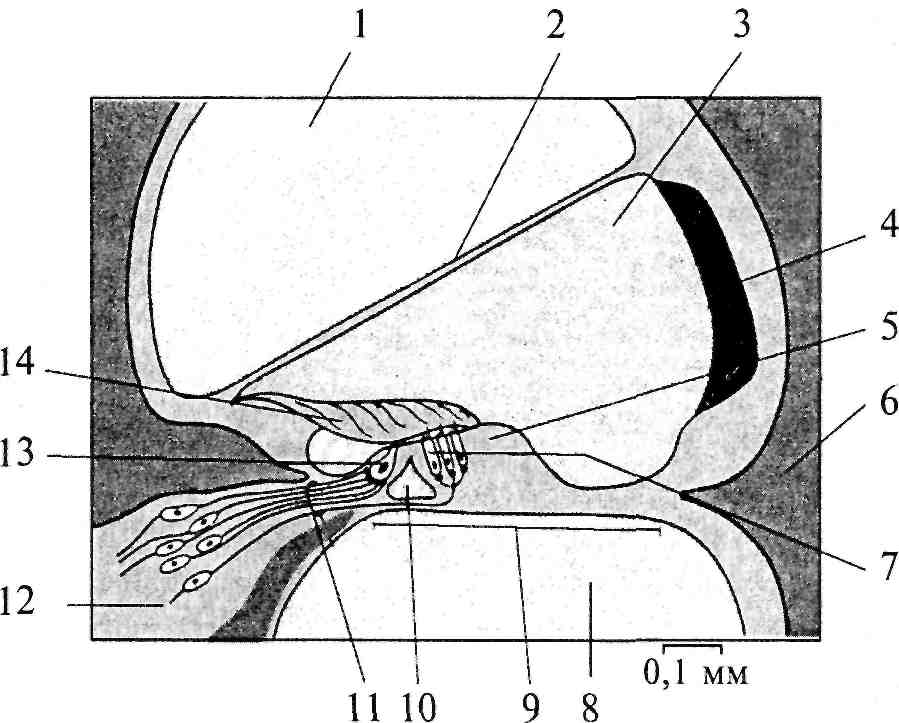

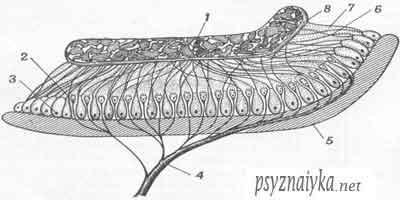

Рис. 22. Схема строения Кортиевого органа:

1 — вестибулярная лестница; 2 — рейсснерова мембрана; 3 — средняя лестница; 4 — сосудистая полоска; 5 — Кортиев орган; 6 — кость; 7 — волосковые клетки; 8— барабанная лестница; 9 — основная мембрана; 10 — внутренний туннель; 11 — нервные волокна; 12 — клетки спирального ганглия; 13 — волосковая клетка; 14 — текториальная мембрана

Лестницы на верхушке улитки соединяются друг с другом отверстием улитки(геликотрема).

Рецепторный (звуковоспринимающий) аппарат слухового анализатора находится в улитке и представлен волосковыми клетками спирального (Кортиева) органа, который располагается на основной мембране (рис. 22). Состоит он из волосковых клеток и обкладочных клеток. Волосковые клетки являются механорецепторами. Над волосковыми клетками нависает покровная (текториальная) мембрана, прикрепленная к спиральной костной пластике.

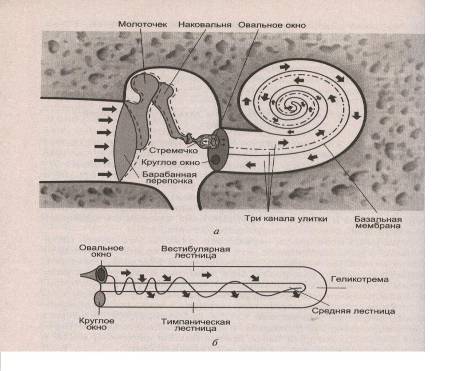

Пути проведения звука.

С функциональной точки зрения орган слуха (периферическая часть слухового анализатора) делится на две части: 1) звукопроводящий аппарат – наружное и среднее ухо, а также некоторые элементы (перилимфа и эндолимфа) внутреннего уха; 2) звуковоспринимающий аппарат – внутреннее ухо.

Воздушные волны, собираемые ушной раковиной, направляются в наружный слуховой проход, ударяются о барабанную перепонку и вызывают ее вибрацию. Вибрация барабанной перепонки, степень натяжения которой регулируется сокращением мышцы напрягающей барабанную перегородку ,приводит в движение сращенную с ней рукоятку молоточка. Молоточек соответственно движет наковальню, а наковальня – стремя, которое вставлено вовальное отверстие, ведущее во внутреннее ухо. Величина смещения стремени в окне преддверия регулируется сокращением стременной мышцей. Таким образом цепь косточек, соединенная подвижно, передает колебательные движения барабанной перепонки направленно к окну преддверия.

Движение стремени в окне преддверия внутри вызывает перемещения лабиринтной жидкости, которая выпячивает мембрану окна улитки кнаружи. Эти перемещения необходимы для функционирования высокочувствительных элементов спирального органа. Первой перемещается перилимфа преддверия; ее колебания по вестибюлярной лестнице восходят до вершины улитки, через helicotrema передаются перилимфе в барабаннуюлестницу, по ней спускаются кмембране, закрывающей окно улитки, являющейся слабым местом в костной стенке внутреннего уха, и как бы возвращаются к барабанной полости. С перилимфы звуковая вибрация передается эндолимфе, а через нее спиральному органу. Таким образом, колебания воздуха в наружном и среднем ухе благодаря системе слуховых косточек барабанной полости переходят в колебания жидкости перепончатого лабиринта, вызывающие раздражения специальных слуховых волосковых клеток спирального органа, составляющих рецептор слухового анализатора.

В рецепторе, являющемся как бы «обратным» микрофоном, механические колебания жидкости (эндолимфы) превращаются в электрические, характеризующие нервный процесс, распространяющийся по кондуктору до мозговой коры.

.

Рис.23.Схема

проведения звуковых колебаний.

Рис.23.Схема

проведения звуковых колебаний.

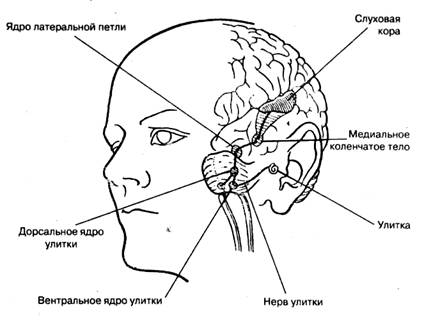

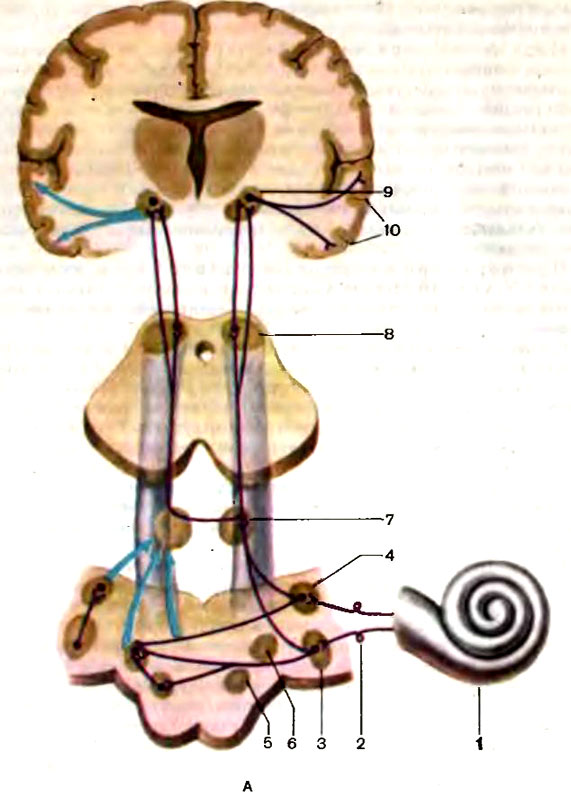

К слуховым волоскам подходят дендриты волосковых (биполярных) чувствительных клеток, входящих в состав спирального узла, расположенного тут же, в центральной части улитки. Аксоны же биполярных (волосковых) клеток спирального (улиткового) узла формируют слуховую ветвь преддверно-улитко-вого нерва (VIII пара черепно-мозговых нервов), идущего к ядрам слухового анализатора, расположенным в мосту (второй слуховой нейрон), подкорковым слуховым центрам в четверохолмии (третий слуховой нейрон) и корковому центру слуха в височной доле каждого полушария (рис. 9), где формируются в слуховые ощущения. Всего в слуховом нерве примерно 30 000–40 000 афферентных волокон. Колеблющиеся волосковые клетки вызывают возбуждение лишь в строго определённых волокнах слухового нерва, а значит, и в строго определённых нервных клетках коры головного мозга. Каждое полушарие получает информацию от обоих ушей (бинауральный слух), благодаря чему становится возможным определять источник звука и его направление. Если звучащий предмет находится слева, то импульсы от левого уха приходят в мозг раньше, чем от правого. Эта небольшая разница во времени и позволяет не только определять направление, но и воспринимать звуковые источники из разных участков пространства. Такое звучание называется объемным или стереофоническим.

|

|

|

|

|

||

Рис.24. Схема строения слухового анализатора

Рис. 25. Преддверно-улитковый нерв. Б. Схема путей слухового анализатора: 1 - улитка; 2- спиральный узел; 3 - переднее улитковое ядро; 4 — заднее улитковое ядро; 5 — ядро трапециевидного тела; 6 — верхняя олива; 7 — ядро, латеральной петли; 8 — ядра задних холмиков; 9 — медиальные коленчатые тела; 10 — проекционная слуховая зона. |

|

|

|

|||

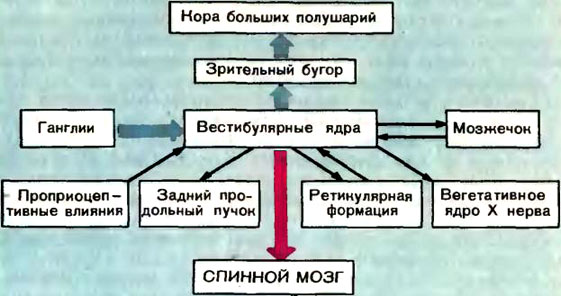

Схема связей вестибулярного анализатора

Ощущения равновесия, или статические ощущения, возникают в результате деятельности вестибулярного анализатора.

Раздражителями для вестибулярного анализатора являются: а) прямолинейные и угловые ускорения при выполнении тех или иных движений; б) развивающиеся при этом центробежные силы; в) изменения направления силы тяжести при перемещениях тела в пространстве.

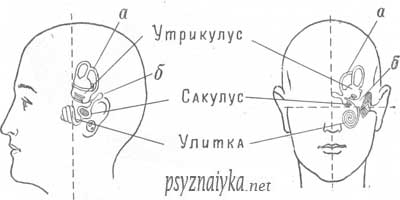

Рецепторы вестибулярного анализатора имеют сложное строение. Помещаются они в преддверии (по-лат. «вестибулум») внутреннего уха и состоят из полукружных каналов и отолнтового аппарата.

Полукружные каналы (горизонтальный, вертикальный фронтальный и вертикальный сагиттальный) находятся по отношению друг к другу примерно во взаимно перпендикулярном положении .

|

|

|

Рис.26.

Схема расположения органов слуха и равновесия а - полукружные каналы; б - отолитовый аппарат

Полукружные каналы содержат эндолимфу, которая может свободно перемещаться во внутренней полости каналов. При движении эндолимфы раздражаются чувствительные нервные окончания, расположенные в каждом канале в специальных ампулярных гребешках. Возникающие в этих клетках нервные возбуждения передаются в центральный отдел анализатора, где возникают сложно координированные нервные импульсы, управляющие движениями определенных мышечных групп в соответствии с характером и степенью раздражения полукружных каналов.

Благодаря строению и взаимному расположению полукружных каналов их раздражение может точно сигнализировать о самых разнообразных позах и передвижениях тела.

Отолитовый аппарат помещается в ампуле преддверия и имеет специальное устройство, благодаря которому он раздражается в связи с ускорениями движения тела.

В отолитовой ампуле, заполненной эндолимфой, имеются реснички, на которых покоится микроскопический, состоящий из кварцевых солей камешек — отолит. Реснички эти двух видов:

1) длинные (опорные) служат для поддержки отолита; 2) короткие (чувствительные), к которым отолит при нормальных условиях не прикасается, составляют рецепторную часть отолитового прибора.

Рис.27.Схема оттолитового аппарата 1 - оттолитовые кристалы; 2 - ресничные клетки; 3 - опорные клетки; 4 - вестибулярный нерв; 5 - перепончатая клетка; 6 - нити; 7 - студенистая масса; 8 - отолитовая пластинка

Как только движение тела ускоряется, отолит в зависимости от направления и характера этого ускорения или придавливается к коротким ресничкам, раздражая их, или отходит от них. В рецепторе возникают соответствующие нервные возбуждения, которые сигнализируют о силе и характере ускорений. Например, при подъеме или спуске на лифте благодаря раздражению отолитового аппарата мы ощущаем движение вверх или вниз, а также остановку в движении и степень внезапности этой остановки (резкий переход от движения к покою). Резкие изменения в скорости падения испытывает спортсмен при прыжке в воду с десятиметровой вышки — вначале быстрое ускорение, которое резко тормозится при входе тела в воду. Вестибулярные ощущения играют большую роль при прыжках на лыжах с трамплина, при прыжках с шестом, при резких поворотах во время различных спортивных игр, при различных бросках в борьбе и т. д., т. е. в тех видах физических упражнений, которые связаны с резкими изменениями скорости и направления движения.

Раздражения вестибулярных рецепторов являются исходными для многих врожденных безусловнорефлекторных двигательных реакций при резких и внезапных нарушениях равновесия нашего тела. Если человек поскользнется на льду, он сделает характерное резкое движение руками и корпусом, притом в сторону, обратную направлению падения, рефлекторно перемещая таким образом общий центр тяжести своего тела, что и позволяет ему сохранить равновесие.

Корковый отдел вестибулярного анализатора помещается в височной доле.

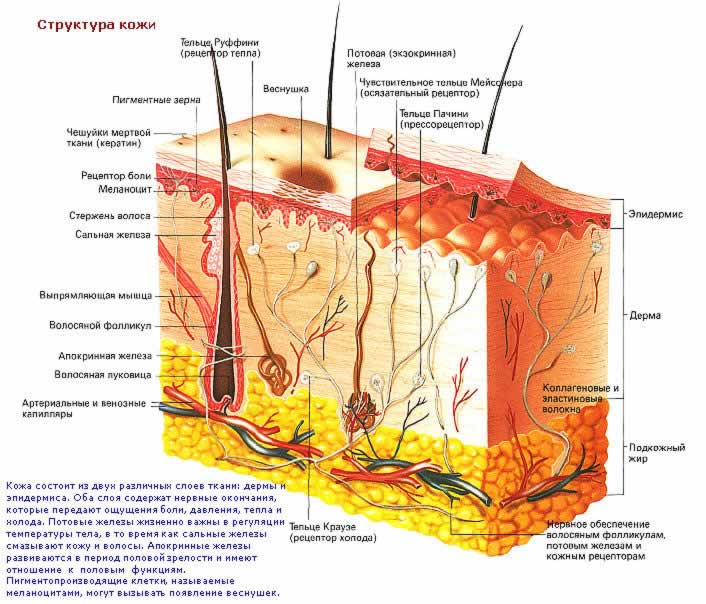

Кожа.Тактильный анализатор. |

Площадь кожного покрова достигает 2 м2, толщина на разных участках колеблется от 0,5 до 4 мм, масса почти 3 кг. Около 70 % ее составляет вода и 30 % - белки (коллаген, эластин, ретикулин), углеводы (глюкоза, гликоген, мукополисахариды), липиды, минеральные соли (натрий, магний, кальций) и ферменты. На поверхности кожи видны складки, бороздки и валики, которые переплетаясь между собой, образуют индивидуальный рисунок. Он неповторим (с шести месяцев внутриутробной жизни до самого ее конца) на поверхности фаланг пальцев, что используется для установления личности в судебной практике (дактилоскопии). Кожа растягивается, эластична, упруга, что обусловлено ее свойствами и жировой тканью, фасциями, костями, к которым она прикреплена соединительнотканными тяжами. Цвет зависит от красящего вещества - пигмента и степени кровенаполнения сосудов Функции кожи -защитная (от вредных воздействий внешней среды и от микроорганизмов) -теплорегуляция (через кровеносные сосуды кожи, потовые железы, подкожную жировую клетчатку) -выделительная (потовые железы, сальные железы) -секреторная (сальные железы вырабатывают кожное сало, молочные железы - молоко) -газообменная (кожное дыхание составляет около 1,5 %) -рецепторная (в коже находятся рецепторы: болевые, холодовые, тепловые, тактильные и барорецепторы) -обменная (в клетках кожи вырабатывается вещество - предшественник витамина D, которое под действием ультрафиолетового излучения превращается в витамин D) -депо крови и энергетических запасов в виде подкожного жира (в сосудах крови, особенно капиллярах депонируется до 1 литра крови). Около 70 % ее составляет вода и 30 % - белки (коллаген, эластин, ретикулин), углеводы (глюкоза, гликоген, мукополисахариды), липиды, минеральные соли (натрий, магний, кальций) и ферменты. На поверхности кожи видны складки, бороздки и валики, которые переплетаясь между собой, образуют индивидуальный рисунок. Он неповторим (с шести месяцев внутриутробной жизни до самого ее конца) на поверхности фаланг пальцев, что используется для установления личности в судебной практике (дактилоскопии). Кожа

растягивается, эластична, упруга, что

обусловлено ее свойствами и жировой

тканью, фасциями, костями, к которым

она прикреплена соединительнотканными

тяжами. Цвет зависит от красящего

вещества - пигмента и степени

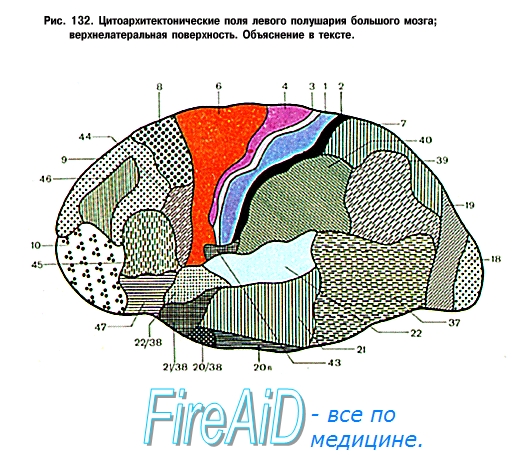

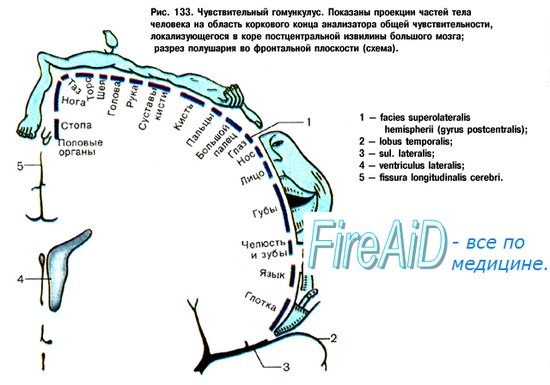

кровенаполнения сосудов Микроскопически различают три слоя: -эпидермис (надкожицу) -дерма (собственно кожу) -гиподерма (подкожно-жировую клетчатку). Эпидермис - поверхностный слой кожи. В нем 5 зон (слоев) клеток, различных по форме, величине и функциям: -роговой; -блестящий; -зернистый; -шиповатый; -базальный. Обновление эпидермиса происходит за счет его глубоких слоев, которые по мере приближения к поверхности постепенно претерпевают структурные и биохимические изменения и становятся плоскими (ороговевшими). Базальный слой состоит из клеток в функциональном отношении неоднородных. Одни неустанно воспроизводят синтез белка для формирования новых клеток, другие синтезируют пигмент кожи. Нормальная окраска кожи зависит от наследственных и внешних факторов - образование пигмента стимулируется действием ультрафиолетовых лучей. Клетки шиповатой зоны, как и базальной, способны к размножению и вместе объединены под названием ростковых. В этой зоне имеются также блуждающие между дермой и эпидермисом "белые" клетки, участвующие в иммунологической защите организма. В зернистом слое, расположенном над шиповатым, появляются многочисленные зерна, свидетельствуя о начавшемся процессе ороговения. Блестящий слой, хорошо различимый на ладонях и подошвах, диффузно пропитан белковым веществом, который в последующем превращается в окончательный продукт ороговения - белок кератин. Дерма состоит из пучков коллагеновых и эластиновых волокон. В дерме содержатся потовые, сальные и апокринные железы, волосяные фолликулы, кровеносные сосуды и нервы. Нервы проникают в эпидермис тоже, но кровеносные сосуды находятся только в дерме. Волосы и протоки от желез проходят через эпидермис к поверхности кожи. Каждая потовая железа состоит из закрученной трубки эпидермальных клеток, которая ведет в проток потовой железы открывается на поверхности кожи. Сальные железы имеют выход к волосяным фолликулам и состоят из специальных эпидермалытых клеток, которые производят смазку, или кожное сало. Апокринные железы развиваются в период полового созревания и находятся в подмышечных впадинах, грудных железах и около половых органов. Они производят пахучие вещества и имеют значение для половых функций. Когда они начинают функционировать, то выделяют густое вещество, похожее на молоко. Имеется тонкая сеть нервных окончаний в обоих слоях кожи, особенно много их на кончиках пальцев. Они передают приятные ощущения тепла и прикосновения, а также холода, давления, зуда и боли— ощущения, которые могут вызвать защитные реакции. Роговые придатки кожи Видимая часть ногтя -тело ногтя. Нижняя часть ногтя-корень. Сверху корня- надногтевые пластинки, или эпонихий (кутикулы). -ногтевая луночка у основания ногтя,она белого цвета, потому что затемняет собой кровь. -нижний слой клеток в коже, основная матрица. Клетки матрицы делятся, и верхние слои утолщаются, укрепляются кератином. Волосы формируются клетками в волосяных фолликулах. Есть два тина волос: тонкие пушковые волосы, которые растут по всему телу, кроме ладоней рук и подошв стопы, и толстые окрашенные волосы, растущие на голове (скальпе), бровях, бороде и в области гениталий. Видимая часть волоса называется стержнем: он формируется из кератина и состоит из омертвевших тканей. Стержень укреплен в трубкообразной впадине, называемой фолликулом. Волос развивается из корня, дермального сосочка, который находится на дне фолликула и питается от потока крови. Если корень разрушается, волос перестает расти и может вообще не вырасти снова. Фолликул содержит также сальную железу и мышцу, поднимающую волос. У взрослых людей на голове имеется около 120000 волос; рыжеволосые имеют несколько меньшее количество, блондины же — несколько большее. Тип волос зависит от их структуры: тонкие пушковые волосы, растущие по всему телу; длинные волосы, которые растут на голове; короткие щетинистые волосы, из которых состоят брови. Белокурые волосы — самые тонкие, черные — самые толстые. Тип стержня волоса зависит от того, прямые волосы или вьющиеся. Цилиндрический стержень волоса — у прямых волос, овальный стержень — у вьющихся и волнистых, а плоский стержень, или в форме почек,— у густых и курчавых волос. Клетки, которые производят кератин для волос, являются самыми быстроделящимися в теле человека. Волос головы растет в среднем на 1,25 см в месяц. Рост волоса не бесконечен, и каждые пять-шесть месяцев волос вступает в фазу покоя, во время которой он не растет. Ядро

кожного анализатора (осязательная,

болевая и температурная чувствительность)

находится в постцентральной извилине

(поля 1, 2, 3) и в коре верхней теменной

области (поля 5 и 7). При этом тело

спроецировано в постцентральной

извилине вверх ногами, так что в верхней

ее части расположена проекция рецепторов

нижних конечностей, а в нижней —

проекция рецепторов головы. Так как

у животных рецепторы общей чувствительности

особенно развиты на головном конце

тела, в области рта, играющего огромную

роль при захватывании пищи, то и у

человека сохранилось сильное развитие

рецепторов рта.

В связи с этим область последних занимает в коре постцентральной извилины непомерно большую зону. Вместе с тем у человека в связи с развитием руки как органа труда резко увеличились рецепторы осязания в коже кисти, которая стала и органом осязания. Соответственно этому участки коры, соответствующие рецепторам верхней конечности, много больше таковых нижней конечности. Поэтому, если в постцентральную извилину врисовать фигуру человека головой вниз (к основанию черепа) и стопами вверх (к верхнему краю полушария), то надо нарисовать громадное лицо с несообразно большим ртом, большую руку, особенно кисть с большим пальцем, резко превосходящим остальные, небольшое туловище и маленькую ножку. Каждая постцентральная извилина связана с противоположной частью тела вследствие перекреста чувствительных проводников в спинном и частью в продолговатом мозге.

Частный вид кожной чувствительности — узнавание предметов на ощупь — стереогнозия (стереос — пространственный, гнозис — знание) связана с участком коры верхней теменной дольки (поле 7) перекрестно: левое полушарие соответствует правой руке, правое — левой руке. При поражении поверхностных слоев поля 7 утрачивается способность узнавать предметы на ощупь, при закрытых глазах. Обонятельный анализатор Обоняние – один из каналов восприятия окружающего мира. Около 2% всей информации о внешнем мире поступает человеку через обоняние.

За восприятие запахов отвечает первая пара черепно-мозговых нервов. Чувствительная к запаху область носа расположена в верхней части носовых ходов. При спокойном дыхании только малая часть вдыхаемого воздуха попадает в неё. Обонятельная щель выстлана особым эпителием, занимающим общую площадь в обоих носовых ходах около 5 см 2 . Обонятельные клетки живут в среднем около 60 дней и постоянно обновляются из базальных клеток, то есть процесс регенерации происходит непрерывно. У человека количество обонятельных клеток составляет около 60 млн. Импульс в отдельном нервном волокне возникает при попадании на его рецептор 8-10 молекул пахучего вещества. Ощущение запаха возникает, если одновременно возбуждается более 40 нервных волокон. Молекулы ароматических веществ сначала поглощаются слизью, затем контактируют с ресничками и рецепторами мембран обонятельных клеток. Обонятельные мембраны содержат около 800 миллионов нервных окончаний (рецепторов), способных участвовать в восприятии запаха. Обонятельная луковица представляет собой первичный центр обоняния, где происходит первичная обработка информации обонятельного анализатора, и через синапсы нервные импульсы посредством нейромедиаторов передаются в обонятельные структуры головного мозга.

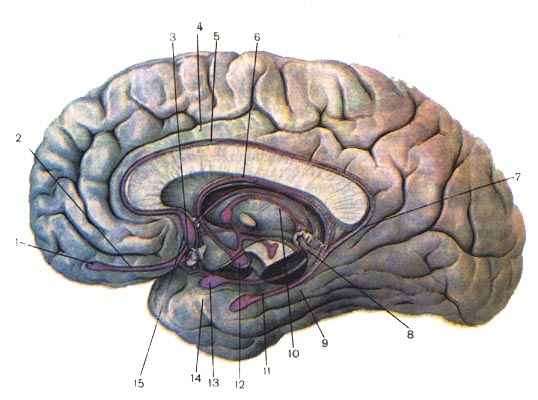

Рис.31.Обонятельные структуры мозга 1 - обонятельная луковица; 2 - обонятельный путь; 3 - обонятельный триугольник; 4 - поясная извилина; 5 - серые включения; 6 - свод; 7 - перешейк поясной извилины; 8 - концевая полоска; 9 - гиппокампальная извилина; 11 - гиппокамп; 12 - сосцевидное тело; 13 - миндалевидное тело; 14 - крючок.

Обонятельные структуры мозга или обонятельный мозг, включает в себя несколько важных образований: гиппокамп, гипоталамус, гипофиз, миндалевидное тело, лимбическую систему и другие структуры. Импульсы, приходящие в лимбическую систему и центр обоняния, влияют на соседние нервные структуры. Поэтому запах всегда имеет эмоциональную окраску, в чём прослеживается активность лимбической системы и миндалевидного ядра. Кроме этого, лимбическая система постоянно получает информацию из внутренних органов и регулирует их работу. Из центральных участков мозга нервные волокна прослеживаются в различных участках коры головного мозга, что показывает влияние обонятельного анализатора на процессы в центральной нервной системе. Кроме первой пары черепно-мозговых нервов, в восприятии запаха принимает участие тройничный нерв, который отвечает за восприятие запахов, несущих сигнал опасности повреждения слизистых оболочек верхних дыхательных путей. К этим запахам относятся нашатырь, аммиак, уксусная кислота. При действии опасных запахов активируются внутренние защитные силы организма, что используется для приведения в чувство находящегося в обмороке человека с помощью нашатыря. Кроме этого, раздражение тройничного нерва даёт нам представление о силе и интенсивности запаха. |

В природе имеется очень большое количество запахов — сотни тысяч, их принято делить на первичные и смешанные. Число первичных запахов около 20 — 30. Существует несколько теорий запахов, наибольшее число сторонников имеет стереохимическая: в обонятельном эпителии имеются различные типы рецепторов, отличающихся по строению. Молекулы пахучих веществ могут взаимодействовать только с некоторыми из них (принцип ключ-замок), вызывая ощущение определенного запаха. Понижение обоняния носит название гипосмии, отсутствие обоняния — аносмии, обострения обоняния — гиперосмии, извращение восприятий — дизосмии.

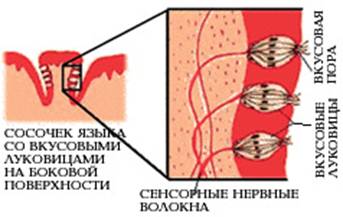

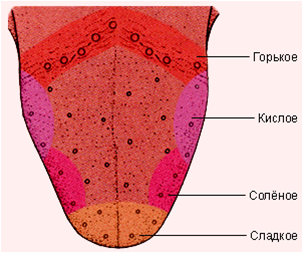

ВКУСОВОЙ АНАЛИЗАТОР.

Вкусовой анализатор, благодаря которому человек различает вкус разных веществ, оценивает вкусовые качества пищи, также состоит из периферического воспринимающего аппарата, проводникового и центрального отделов.Периферический отдел вкусового анализатора – вкусовые почки – расположен в сосочках языка. На вершине почки – вкусовая пора.

Рис.32.

Рис.32.

В сосочке может быть до 200 почек, каждая открывается вкусовой порой. Внутри почки располагаются вкусовые рецепторные клетки, между которыми – опорные клетки.

С осочки

на языке могут быть

осочки

на языке могут быть

грибовидными – на кончике языка, чувствительны к сладкому;

листовидные – по бокам языка, чувствительны к кислому и соленому;

желобовидные, окруженные валиком – к горькому, на корне языка.

Чтобы возникло вкусовое ощущение, раздражающее вещество должно находится в растворенном состоянии.

С каждой рецепторной клеткой контактируют с помощью синапсов до 30 волокон.

Рецепторы на сладкое расположены на кончике языка, на горькое – у корня, на кислое и соленое – по бокам языка.

Центральные отделы вкусового анализатора – на внутренней поверхности височных и лобных долей.

Рис.33.

Общее количество вкусовых почек достигает двух тысяч. У голодного человека они находятся в состоянии высокой активности. Во время еды активность их заметно снижается и начинает постепенно восстанавливаться лишь спустя полтора-два часа. И только через четыре-пять часов после еды способность остро воспринимать вкусовые раздражения вновь становится высокой.

Если изо дня в день есть одну и ту же пищу, она начинает казаться безвкусной. Это объясняется привыканием вкусовых почек к однообразным раздражениям. Повышают их чувствительность различные специи, приправы к блюдам. В известной степени возбуждают и восстанавливают деятельность вкусовых рецепторных клеток продукты, контрастные по вкусу, например, сладкий чай и бутерброд с соленой рыбой.

Память на запахи обычно во много раз превосходит зрительную и слуховую память. Даже мимолетные обонятельные образы нередко оставляют глубокий след, и затем через многие годы запах способен воскресить события прошлого, «окрашенные» таким же обонятельным ощущением.

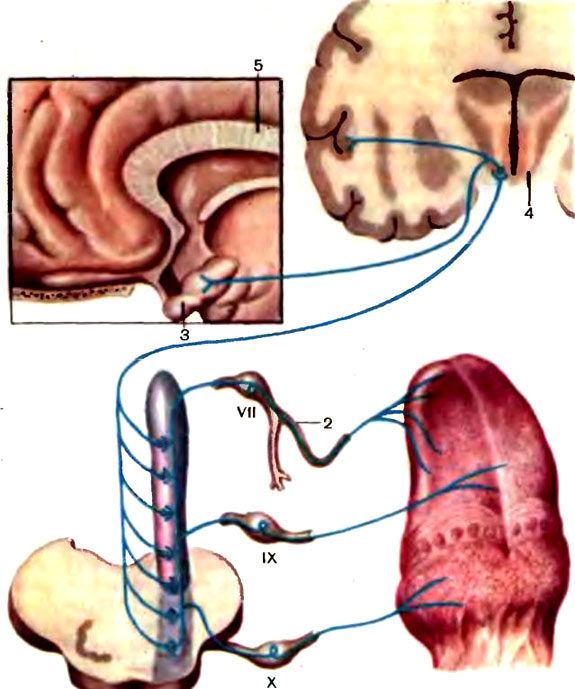

Рис. 34. Вкусовой анализатор. 1 — вкусовое ядро (ядро одиночного пути);

2 — барабанная струна;

3 — гиппокампова извилина;

4 — таламус;

5 — мозолистое тело.

Вкусовой анализатор

Вкусовой анализатор - совокупность сенсорных структур: - обеспечивающих, восприятие и анализ химических раздражителей и стимулов при воздействии их на рецепторы языка; - формирующих вкусовые мультиощущения.

Периферические отделы вкусового анализатора находятся на вкусовых сосочках языка, мягком небе, задней стенке глотки и надгортаннике.

Проводниковым отделом вкусового анализатора служат вкусовые волокна лицевого и языкоглоточного нерва, по которым вкусовые раздражения следуют через продолговатый мозг и зрительные бугры на нижнюю поверхность лобной доли коры больших полушарий головного мозга (центральный отдел).

Рис.28.

Рис.28. Рис.29.

Рис.29. Рис.30.

Рис.30.