- •Лабораторная работа № 3.20 Изучение модульного учебного комплекса мук-эм1.

- •Лабораторная работа № 3.21 Моделирование электростатического поля

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4.21 Изучение работы источника напряжения

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 4.24к Измерение сопротивления мостом постоянного тока

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4.27 Исследование процессов заряда и разряда конденсатора и определение емкости конденсатора

- •Часть 2. Определение емкости конденсатора по измерению постоянной времени заряда или разряда и определение емкости системы конденсаторов.

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.21 Определение индуктивности соленоида и коэффициента взаимной индуктивности с помощью исследования вынужденных колебаний в rl – цепи.

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.27к Явление взаимной индукции

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.28к Магнитное поле на оси короткого соленоида

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.29к Моделирование работы конденсатора в электрической цепи

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.30 явление самоиндукции

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 6.22 Свободные (затухающие) колебания в последовательном rlc-контуре.

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 6.24 Изучение сложениЯ колебаний

- •Порядок выполнения работы

- •Часть1. Определение разности фаз сонаправленных колебаний.

- •Часть2. Определение частоты неизвестных колебаний исследованием биений.

- •Часть3. Определение частоты неизвестных колебаний исследованием фигур Лиссажу.

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

Контрольные вопросы

1. Дать определение емкости уединенного проводника и конденсатора.

2. Формула емкости конденсатора: плоского, сферического и цилиндрического.

3. Емкость при последовательном и параллельном соединении конденсаторов.

4. Закон изменения напряжения на конденсаторе при его заряде или разряде.

5. Постоянная времени RC – цепи и метод определения ее в данной работе.

Лабораторная работа № 5.21 Определение индуктивности соленоида и коэффициента взаимной индуктивности с помощью исследования вынужденных колебаний в rl – цепи.

Цель: экспериментально определить индуктивность контура и коэффициент взаимной индуктивности.

П риборы

и принадлежности: генератор звуковых

частот ЗГ1, блок амперметра-вольтметра

АВ1, стенд с объектами исследования

С3-ЭМ01, соединительные провода.

риборы

и принадлежности: генератор звуковых

частот ЗГ1, блок амперметра-вольтметра

АВ1, стенд с объектами исследования

С3-ЭМ01, соединительные провода.

Краткие теоретические сведения

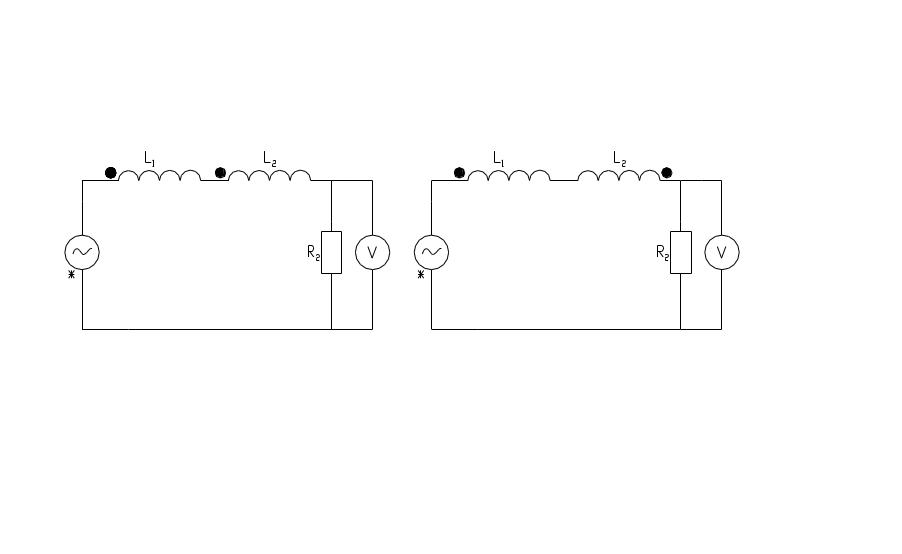

Рассмотрим вынужденные колебания, происходящие в цепи, изображенной на рис. 1. Цепь состоит из генератора, резистора, обладающего активным сопротивлением R и катушки индуктивности, обладающей реактивным сопротивлением

![]() ,

(1)

,

(1)

( = 2 циклическая частота колебаний).

С учетом сдвига фаз между колебаниями напряжения на резисторе и катушке индуктивности, общее сопротивление цепи

![]() .

(2)

.

(2)

По закону Ома, напряжение на генераторе UГ

![]() ,

(3)

,

(3)

с другой стороны напряжение на резисторе UR

![]() .

(4)

.

(4)

Разделим (3) на (4), в результате получается формула для расчета индуктивности катушки включенной в контур через экспериментально определяемые параметры , UR, R,.

.

(5)

.

(5)

![]() ,

(6)

,

(6)

где L12 – коэффициент взаимной индуктивности, это коэффициент пропорциональности между током в одном из контуров и потокосцеплением взаимной индукции.

В случае полей направленных навстречу друг другу рис. 2 б.

![]() (7)

(7)

Согласно уравнением (6) и (7) коэффициент взаимной индуктивности определяется по следующей формуле

![]() (8)

(8)

а |

б |

рисунок 2 |

|

На рис. 2 изображена система двух последовательно соединенных соленоидов, имеющих общий магнитный поток. В случае сонаправленных полей рис. 2 а общая индуктивность такой системы равна

Порядок выполнения работы

Соберите схему приведенную на рис. 1 используя в качестве сопротивления и индуктивности резистор R2 и катушку L1. Установите частоту выходного сигнала генератора в интервале от 10 до 15 кГц с помощью кнопки «F».

Измерьте напряжения на генераторе UГ подключив вольтметр к генератору. Измерьте напряжение на резисторе UR, данные занесите в таблицу 1 вместе с частотой сигнала генератора, которая изображается на индикаторе ЗГ1.

Изменяя частоту генератора с помощью регулятора «F» (но не выходя за пределы указанного диапазона частот) повторите измерения п. 2 еще два раза. Результаты измерений занесите в таблицу 1.

Повторите все измерения в п.2 и п. 3 используя в качестве индуктивности катушку L2. Данные занесите в таблицу 2.

По данным таблиц 1 и 2, с помощью формулы (5) определите индуктивности L1 и L2. Результаты обработайте по методу косвенных невоспроизводимых измерений.

Соберите схему изображенную на рис. 2а используя в качестве резистора R2 (обратите внимание на соединения катушек согласно расположению точек). Определите напряжение на генераторе UГ и на резисторе UR, результат занесите в таблицу 3 вместе с частотой сигнала генератора. По формуле (5) определите индуктивность системы катушек Lоб1 в случае сонаправленных полей. Результат занесите в таблицу 3.

Соберите схему изображенную на рис. 3б используя в качестве резистора R2 (обратите внимание на последовательность соединения катушек согласно расположению точек). Определите напряжение на генераторе UГ и на резисторе UR, результат занесите в таблицу 3 вместе с частотой сигнала генератора. По формуле (5) определите индуктивность системы катушек Lоб2 в случае полей направленных навстречу друг другу. Результат занесите в таблицу 3.

Таблица 1

№ |

R Ом |

кГц |

UГ В |

UR В |

L1 мГн |

<L1> мГн |

L1 мГн |

% |

1 |

150 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||

3 |

|

|

|

|

Таблица 2

№ |

R, Ом |

, кГц |

UГ , В |

UR, В |

L2, мГн |

<L2>, мГн |

L2, мГн |

, % |

1 |

150

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||

3 |

|

|

|

|

Таблица 3

№ |

R Ом |

кГц |

UГ В |

UR В |

L мГн |

L12 мГн |

сонаправленные (рис.2а) |

150 |

|

|

|

Lоб1 = |

|

противоположно направленные (рис.2б) |

|

|

|

Lоб2= |

По данным таблицы 3, используя формулу (6), рассчитайте значение коэффициента взаимной индукции L12. Результат занесите в таблицу 3.

Контрольные вопросы

1. Индуктивность в цепи переменного тока. Сдвиг фаз между колебаниями напряжения и тока. Индуктивное сопротивление.

2. Вынужденные колебания в RL – цепи. Напряжение на различных участках цепи.

3. Методы определения индуктивности.

4. Взаимная индукция. Метод определения коэффициента взаимной индукции в данной лабораторной работе.

Лабораторная работа № 5.22

Изучение петли гистерезиса и измерение параметров ферромагнетика.

Цель работы: наблюдение магнитного гистерезиса и экспериментальное определение параметров ферромагнитного материала.

Приборы и принадлежности: генератор ЗГ1, осциллограф ОЦЛ2, стенд с объектами исследования СЗ-ЭМ01, соединительные провода.

Краткие теоретические сведения

Ферромагнетиками называются твердые вещества, в которых наблюдается явление спонтанной намагниченности, т.е. они способны сохранять намагниченность в отсутствие магнитного поля.

Особенностью ферромагнетиков является сложная нелинейная зависимость между намагниченностью J и напряженностью магнитного поля H или между В и Н. Вследствие нелинейной связи между В и Н для ферромагнетиков теряет смысл введение магнитной проницаемости, как определенной постоянной величины. В действительности она является функцией напряженности поля Н и определяется

![]() . (1)

. (1)

В торая

особенность ферромагнетиков состоит

в том, что для них зависимость В от Н

неоднозначна, а определяется предысторией

намагничивания ферромагнитного образца.

Это явление называется магнитным

гистерезисом, оно проявляется в том,

что при изменении намагничивающего

поля Н, магнитная индукция В в

ферромагнетике отстает от внешнего

магнитного поля Н. В результате при

выключении поля Н ферромагнетик остается

намагниченным и магнитная индукция в

нем равна Br (остаточная

намагниченность). Чтобы уничтожить

остаточную намагниченность в

ферромагнетике необходимо наложить

внешнее поле противоположного направления

и величиной Нс (коэрцитивная сила

ферромагнетика). По величинам Br

и Нс ферромагнетики делятся на

магнитомягкие и магнитожесткие. Наличие

гистерезиса приводит к тому, что, при

периодическом изменении напряженности

от +Н до –Н, значения В образуют замкнутую

кривую, называемую петлей гистерезиса.

Площадь петли определяет количество

тепла, выделяющееся в единичном объеме

за один цикл перемагничивания

ферромагнетика

торая

особенность ферромагнетиков состоит

в том, что для них зависимость В от Н

неоднозначна, а определяется предысторией

намагничивания ферромагнитного образца.

Это явление называется магнитным

гистерезисом, оно проявляется в том,

что при изменении намагничивающего

поля Н, магнитная индукция В в

ферромагнетике отстает от внешнего

магнитного поля Н. В результате при

выключении поля Н ферромагнетик остается

намагниченным и магнитная индукция в

нем равна Br (остаточная

намагниченность). Чтобы уничтожить

остаточную намагниченность в

ферромагнетике необходимо наложить

внешнее поле противоположного направления

и величиной Нс (коэрцитивная сила

ферромагнетика). По величинам Br

и Нс ферромагнетики делятся на

магнитомягкие и магнитожесткие. Наличие

гистерезиса приводит к тому, что, при

периодическом изменении напряженности

от +Н до –Н, значения В образуют замкнутую

кривую, называемую петлей гистерезиса.

Площадь петли определяет количество

тепла, выделяющееся в единичном объеме

за один цикл перемагничивания

ферромагнетика

![]() . (2)

. (2)

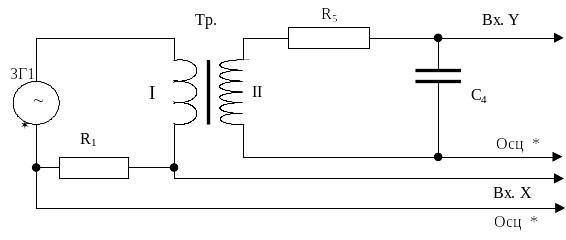

Петлю гистерезиса можно наблюдать на экране осциллографа, если на горизонтально отклоняющие пластины подать напряжение Ux, пропорциональное Н, а на вертикально отклоняющие пластины-Uy, пропорциональное В.

Для наблюдения петли гистерезиса и измерения ее параметров необходимо собрать следующую электрическую схему (рис. 1).

Рисунок 1

Трансформатор

представляет собой замкнутый

ферромагнитный сердечник, на котором

размещены две обмотки: I-намагничивающая

и II-измерительная. При пропускании

переменного тока по обмотке I на

сопротивлении R1 возникает

напряжение Ux пропорциональное

току I, в свою очередь напряженность

поля Н также пропорциональна I.

Следовательно Ux пропорционально

Н, которая изменяется от +Н до –Н. Во

вторичной обмотке индуцируется ЭДС

пропорциональная

![]() ,

цепь RC выполняет роль интегрирующей

ячейки, поэтому Uc=Uy

,

цепь RC выполняет роль интегрирующей

ячейки, поэтому Uc=Uy![]() ,

т.е. В. Для проведения количественных

измерений необходимо установить

соотношения между Ux и Н, между Uy

и В.

,

т.е. В. Для проведения количественных

измерений необходимо установить

соотношения между Ux и Н, между Uy

и В.

Напряженность магнитного поля Н, создаваемого первичной обмоткой с числом витков N1 в ферромагнитном сердечнике

Н=X, (3)

где X-координата луча осциллографа на горизонтальной оси, при условии, что начало координат находится в центре петли гистерезиса.

![]() , (4)

, (4)

где Кх(В/дел)-коэффициент усиления канала I (по оси Х);

l-длина средней линии ферромагнитного сердечника, на котором равномерно распределена первичная (намагничивающая) обмотка;

R1-сопротивление, последовательно соединенное с первичной обмоткой.

Индукция магнитного поля в ферромагнетике В

B=Y, (5)

где Y-координата луча на вертикальной оси экрана, при условии, что начало координат находится в центре петли гистерезиса.

![]() , (6)

, (6)

где Ку(В/дел)-коэффициент усиления канала II (по оси Y);

R и С- сопротивление и емкость интегрирующей ячейки;

N2 –число витков вторичной обмотки;

S-площадь поперечного сечения ферромагнитного образца (в работе - сердечника трансформатора).

Мощность, расходуемая на один цикл перемагничивания ферромагнитного образца

Р=Sпетли, (7)

где Sпетли- площадь петли гистерезиса, измеренная в делениях шкалы осциллографа;

![]() , (8)

, (8)

где - частота колебаний напряжения, подаваемого с генератора звуковых частот на первичную обмотку.

Порядок выполнения работы

Соберите схему, приведенную на рисунке 1.

Установить частоту колебаний напряжения 2060 Гц, с помощью кнопки “F” на ЗГ1.

Рекомендуемые резистор и конденсатор RC-ячейки R5 и С4.

Установите максимальное напряжение ЗГ с помощью регулятора.

Переключить осциллограф в режим Х-Y («режим» и «+/-»). Установить коэффициент усиления по каналу I - 50мВ/дел («Кус» и «+/-») и по каналу II - 25 мВ/дел («Кус» и «+/-»).

Изменяя коэффициенты усиления («Кус» и «+/-») по каналам I и II, и частоту генератора (регулятор «F» на ЗГ1), добейтесь устойчивого изображения петли гистерезиса. Добейтесь, чтобы петля имела максимальный размер, но не выходила за пределы экрана регулятором напряжения на звуковом генераторе. Расположите петлю так, чтобы ее центр совпадал с началом координат шкалы экрана (« » и «↕»).

Запишите значения Кх, Ку и в таблицу 1. Рассчитайте коэффициенты , , по формулам (4), (6), (8) и запишите в таблицу 1. Параметры трансформатора, емкости и сопротивления указаны на СЗ-ЭМ01. (S=0.64 см2, l=7.8 см , N1=1665, N2=970, R1=87 Ом, R5=470 кОм, С4 = 0,47 мкФ.)

Измерьте координаты Хс и Yr пересечения петли гистерезиса с осями координат по экрану осциллографа. Пользуясь формулами (3) и (5) определите коэрцитивную силу Нс и остаточную индукцию Br. Запишите полученные значения в таблицу 1.

Измерьте координаты Хm и Ym, соответствующие вершинам петли гистерезиса. По формулам (3) и (5) определите соответствующие Hm и Bm. Полученные значения запишите в таблицу 1.

Уменьшая напряжение генератора регулятором «U» получите соответствующие им петли гистерезиса, повторите для каждого напряжения п. 9. Результаты измерений запишите в таблицу 2. Необходимо получить 710 значений Xi и Yi. Для удобства отсчета значений Х и Y можно воспользоваться режимом «Стоп».

По данным п.6 и п.7 постройте основную кривую намагничивания B=(H). По графику кривой намагничивания рассчитайте значения магнитной проницаемости

для различных интервалов Н

и постройте график =(Н),

относя конкретное значение i

к среднему значению Н на соответствующем

интервале.

для различных интервалов Н

и постройте график =(Н),

относя конкретное значение i

к среднему значению Н на соответствующем

интервале.

Таблица 1

Кх |

Ку |

|

|

|

|

Хс |

Yr |

Xm |

Ym |

Br |

Hc |

Bm |

Hm |

В/дел |

В/дел |

Гц |

А/мдел |

Тл/дел |

мВт/дел2 |

дел |

дел |

дел |

дел |

Тл |

А/м |

Тл |

А/м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2

|

Xi |

Yi |

Bi |

Hi |

В=Вi+1-Вi |

H=Hi+1-Hi |

|

дел |

дел |

Тл |

А/м |

Тл |

А/м |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

… |

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|