- •Лабораторная работа № 3.20 Изучение модульного учебного комплекса мук-эм1.

- •Лабораторная работа № 3.21 Моделирование электростатического поля

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4.21 Изучение работы источника напряжения

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 4.24к Измерение сопротивления мостом постоянного тока

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4.27 Исследование процессов заряда и разряда конденсатора и определение емкости конденсатора

- •Часть 2. Определение емкости конденсатора по измерению постоянной времени заряда или разряда и определение емкости системы конденсаторов.

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.21 Определение индуктивности соленоида и коэффициента взаимной индуктивности с помощью исследования вынужденных колебаний в rl – цепи.

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.27к Явление взаимной индукции

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.28к Магнитное поле на оси короткого соленоида

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.29к Моделирование работы конденсатора в электрической цепи

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5.30 явление самоиндукции

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 6.22 Свободные (затухающие) колебания в последовательном rlc-контуре.

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 6.24 Изучение сложениЯ колебаний

- •Порядок выполнения работы

- •Часть1. Определение разности фаз сонаправленных колебаний.

- •Часть2. Определение частоты неизвестных колебаний исследованием биений.

- •Часть3. Определение частоты неизвестных колебаний исследованием фигур Лиссажу.

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

Контрольные вопросы

Дифференциальное уравнение колебаний в последовательном RLC –контуре.

График затухающих колебаний. Коэффициент затухания, частота и период колебаний.

Логарифмический декремент затухания, добротность контура

Определение индуктивности контура в работе.

Определение логарифмического декремента затухания. Критическое сопротивление и его определение в работе.

Лабораторная работа № 6.22 Свободные (затухающие) колебания в последовательном rlc-контуре.

Цель работы: наблюдение затухающих колебаний на экране осциллографа и экспериментальное определение характеристик колебаний и параметров контура.

Приборы и принадлежности: генератор прямоугольных импульсов (в блоке ГН1), осциллограф ОЦЛ2, стенд С-ЭМ01, соединительные провода.

Краткие теоретические сведения

У равнение

свободных колебаний в последовательном

RLC –контуре (рис.1) может быть получено

из второго правила Кирхгофа:

равнение

свободных колебаний в последовательном

RLC –контуре (рис.1) может быть получено

из второго правила Кирхгофа:

Uc +UR = s,

где

![]()

Окончательно уравнение принимает вид

![]() ,

(1)

,

(1)

где

![]()

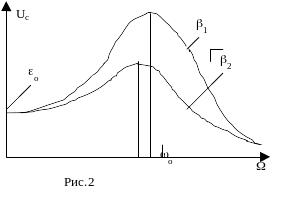

Решением уравнения (1) при малом затухании (2о2) является функция типа (рис.2)

![]() (2)

(2)

где -частота затухающих колебаний, -коэффициент затухания.

Период затухающих колебаний при малом затухании можно приближенно считать равным периоду незатухающих колебаний

![]() .

(3)

.

(3)

Важной характеристикой затухающих колебаний является логарифмический декремент затухания, характеризующий уменьшение амплитуды колебаний за один период

![]() , (4)

, (4)

г де

Uc(t)-амплитуда затухающих колебаний

в момент времени t; Uc(t+T)- амплитуда

затухающих колебаний в момент времени

t+T.

де

Uc(t)-амплитуда затухающих колебаний

в момент времени t; Uc(t+T)- амплитуда

затухающих колебаний в момент времени

t+T.

При малом затухании о для можно использовать формулу

![]() ,

(5)

,

(5)

где Rконт- общее активное сопротивление контура.

![]()

где R

– внешнее напряжение, r

– внутренне сопротивление источника

тока,

![]() активное

сопротивление катушки.

активное

сопротивление катушки.

Критическое сопротивление контура, при котором колебательный процесс переходит в апериодический, может быть найдено из условия кр=о.

![]() . (6)

. (6)

Добротность контура Q равна

![]() . (7)

. (7)

Порядок выполнения работы

Соберите схему, приведенную на рис.3. По указанию преподавателя подключите нужный вариант индуктивности (L1, L2). Включите внутреннее сопротивление ГН1 (кнопка «Rвн»). Установите частоту 1200 Гц.

Регулируя длительность развертки осциллографа («длит» и «+/-»), амплитуду импульса и коэффициент усиления осциллографа («Кус» и «+/-»), добейтесь изображения 2-3 периодов колебания с амплитудой Uмакс.= 6-8 клеток шкалы осциллографа.

Зная время развертки осциллографа, определите период затухающих колебаний для трех различных значений емкости С1, С2, С3 при нулевом сопротивлении R. Для одной из емкостей (по указанию преподавателя) определите Uc(t) и Uc(t+T). Полученные результаты занести в таблицу 1.

Используя формулы (3), (4), (7) рассчитайте индуктивность контура, логарифмический декремент затухания и добротность при R=0 в этом случае

.

Результаты занесите в таблицу 1.

Рассчитайте абсолютную L

и относительную погрешности .

.

Результаты занесите в таблицу 1.

Рассчитайте абсолютную L

и относительную погрешности .

По формуле (5) зная , L, С и R=0 рассчитайте Rконт. По формуле Rконт=R+(r+rL) определите (r+rL). Результат занести в таблицу 2.

Наблюдая сигнал на осциллографе, доведите величину переменного сопротивления R до значения, при котором периодический процесс переходит в апериодический. При этом должны исчезнуть периодические колебания. Полученное значение Rк занесите в таблицу 2.

Складывая полученное значение Rк с найденным в п.5 сопротивлением (r+rL), получите опытное значение Rкрит=Rк+(r+rL) Занесите результат в таблицу 2.

Сравните полученное в опыте значение Rкрит. с теоретическим значением, которое находится по формуле (6).

Таблица 1

№ |

Сi,мкФ |

Тi, мкс |

Uc(t), дел. |

Uc(t+T), дел. |

, |

Q |

Li, мГн |

<L>, мГн |

L, мГн |

, % |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|||||

3 |

|

|

|

|

|

Таблица 2

С, мкФ |

<L>, мГн |

|

(r+rL), Ом |

Rк, Ом |

Rкрит., Ом |

Rкр. теор., Ом |

|

|

|

|

|

|

|

Контрольные вопросы

1. Дифференциальное уравнение колебаний в последовательном RLC –контуре.

2. График затухающих колебаний. Коэффициент затухания, частота и период колебаний.

3. Логарифмический декремент затухания, добротность контура

4. Определение индуктивности контура в работе.

5. Определение логарифмического декремента затухания.

Лабораторная работа № 6.21к

Изучение явления резонанса в последовательном колебательном контуре.

Цель работы: изучить зависимость напряжения на конденсаторе последовательного колебательного контура от частоты вынуждающей ЭДС; определить по результатам измерений параметры колебательного контура.

Работа выполняется на ЭВМ

Краткие теоретические сведения

Последовательный колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С, катушки индуктивностью L, омического сопротивления R и источника переменной ЭДС , включенных между собой последовательно (рис.1).

В ынуждающая гармоническая ЭДС изменяется по закону = оSint, где - частота переменной ЭДС. Составим дифференциальное уравнение, описывающее колебательный процесс в рассматриваемом контуре, использя второе правило Кирхгофа.

IR + Uc = +s , (1)

где Uc- напряжение на емкости, s- ЭДС самоиндукции, возникающая в катушке индуктивности. Силу тока в цепи и напряжение на конденсаторе можно связать, рассматривая процесс изменения заряда конденсатора.

![]() .

(2)

.

(2)

Подставляя (2) в (1), получим

![]() .

(3)

.

(3)

Введем обозначения: R/2L=, 1/LC=o2 и o/LC=Eo (о- частота собственных колебаний контура, - коэффициент затухания). После подстановки в (3) получим неоднородное дифференциальное уравнение вынужденных колебаний

![]() , (4)

, (4)

решением которого является сумма частного решения неоднородного уравнения и общего решения соответствующего однородного уравнения, которым в установившемся режиме можно пренебречь. Частное решение уравнения (4) имеет вид:

Uc = Uc()sin(t +), (5)

где:

,

(6)

,

(6)

![]() .

(7)

.

(7)

Uc()-амплитуда вынужденных колебаний напряжения на емкости,

- сдвиг фаз колебаний напряжения на емкости по отношению к колебаниям вынуждающей ЭДС. Вынужденные колебания происходят с частотой вынуждающей ЭДС. Исследование зависимости Uc от показывает:

при 0 напряжение на емкости Uc о;

функция Uc=Uc() обладает максимумом Ucmax при частоте генератора р =

(доказать

самостоятельно);

(доказать

самостоятельно);при напряжение на емкости Uc 0.

Зависимость напряжения на емкости от частоты вынуждающей ЭДС носит название резонансной кривой. Положение максимума резонансной кривой зависит от коэффициента затухания (рис.2).

Д ля

колебательного контура вводится

понятие добротности, которая определяется

как

ля

колебательного контура вводится

понятие добротности, которая определяется

как

Q = Uomax/o. (8)

Или

Q =

![]() ,

(9)

,

(9)

где Rк – сопротивление источника тока и активное сопротивление катушки. Зная несколько сопротивлений Ri, включаемых в контур, можно определить величину Rк:

.

(10)

.

(10)

Если о, резонансная частота ро и индуктивность контура может быть вычислена

L = 1/o2C, oРо=2Ро. (11)

Зная величину индуктивности и сопротивление в контуре можно вычислить коэффициент затухания по соотношению

i=(Rк + Ri)/2L. (12)

Порядок выполнения работы

Открыть диалоговое окно (щёлкнув дважды по «ярлык для резонанса» на рабочем столе), выбрать в меню «резонанс напряжения в RLC-контуре».

Установить значение емкости контура (по указанию преподавателя), занести значения С и о в табл.1.

Получить изображения 4х резонансных кривых, устанавливая значения Rм– 0, 100, 250, 500 Ом и активируя «мышкой» клавишу «строить».

Установить значение частот левой и правой границ в диапазоне примерно 10, 20 кГц от резонансной частоты, активируя режим масштабирования (кнопка с изображением увеличительного стекла). Занести значения Uc для 10 частот из диапазона масштабирования в табл.1.

Определить резонансные частоты р, величины UCmax и занести в табл.1

Построить резонансные кривые Uc = Uc().

Вычислить величину добротности по формуле (8) и сопротивление контура Rк через добротности для различных сопротивлений Rм по (10). Результаты занести в табл.2

Вычислить индуктивность контура по резонансной частоте при Rм=0 и емкости конденсатора С (полагая 2o) по формуле (11).

Вычислить коэффициенты затухания i по соотношению (12), записать результаты в табл.2 и сравнить со значениями резонансных частот рез.

Сделать вывод о степени затухания колебаний в контуре.

Таблица 1.

|

о= |

С = |

||||||

Rм=0 Ом |

Rм=100 Ом |

Rм=250 Ом |

Rм=500 Ом |

|||||

, кГц |

Uc, В |

, кГц |

Uc, В |

, кГц |

Uc, В |

, кГц |

Uc, В |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

. . . |

||||||||

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

рез, кГц |

|

|

|

|

||||

Ucmax, В |

|

|

|

|

||||

Таблица 2.

Rм, Ом |

Qi |

RКi, Ом |

Rк, Ом |

DRк, Ом |

, % |

i |

резi, с-1 |

0 |

|

|

|

||||

100 |

|

|

|

|

|

|

|

250 |

|

|

|

|

|||

500 |

|

|

|

|

Контрольные вопросы

Вынужденные колебания в контуре RLC-контуре, их возникновение, дифференциальное уравнение этих колебаний и его решение. Частота вынужденных колебаний.

Понятие электрического резонанса. Резонанс напряжения в контуре. Резонансная частота.

Добротность колебательного контура и определение добротности в данной работе.

Определение индуктивности контура в лабораторной работе. Определение сопротивления контура в лабораторной работе.

Определение контура коэффициента затухания в лабораторной работе.