- •I общие положения

- •2 Приищип действия

- •3 Электрические параметры и характеристики

- •3.1 Частота и мощность

- •3.2 Перестройка частоты

- •З.З Коэффициент полезного действия

- •3.4 Крутизна электронной перестройки

- •4 Область применения

- •5 Изучаемый клистрон

- •6 Описание экспериментальной установки

- •7 Указание мер безопасности

- •8 Подготовка к измерениям

- •9 Проведение измерений

- •10 Указания к оформлению результатов

Методическое указание по выполнению лабораторной работы по курсу «Беспроводные сетевые технологии»

Лабораторная Работа

«Клистронный генератор сверхвысокочастотного, поляризованного излучения для беспроводной информационной сети»

Очень важной разновидностью клистронов является отражательный клистрон. Отражательные клистроны используются в качестве генераторов маломощных СВЧ - колебаний в измерительной аппаратуре, радиолокационных и других приемных устройства. Отражательный клистрон имеет один резонатор, который одновременно модулирует поток электронов, летящих от катода к отражателю, и отбирает энергию от отраженных электронов.

Бесспорным достоинством отражательных клистронов является простота и надёжность конструкции, малые габариты и масса, невысокие питающие напряжения, наличие механической и электронной перестройки частоты, механическая прочность, высокая радиационная стойкость, слабая зависимость параметров от изменения температуры окружающей среды и малый уровень шумов (рис.3 ). В вакуумном баллоне отражательного клистрона располагаются катод, ускоряющий электрод, объемный перестраиваемый резонатор, сетки которого пронизывает электронный поток. На некотором расстоянии за сетками резонатора расположен отражатель, на который подается отрицательное напряжение порядка UОТР = — (100... 300) В. Пространством дрейфа здесь является объем заключенный между резонатором и отражателем.

Принцип действия отражательного клистрона.

Поток электронов, эмитируемых катодом, разгоняются полем ускоряющего электрода, проходит через сетки резонатора. В резонаторе наводятся слабые колебания (эти начальные колебания возникают от неравномерности, флуктуации электронного потока, эмитируемого катодом). Под действием этих колебаний электронный поток модулируется по скорости. Пролетев сетки резонатора в одном направлении (как было сказано выше с разными скоростями), электроны тормозятся полем отражателя, при этом происходит их группировка, и возвращаются назад полем отражателя уже в виде сгустков.

Рисунок - 3. Устройство отражательного клистрона

Рисунок - 4. Внешний вид клистрона

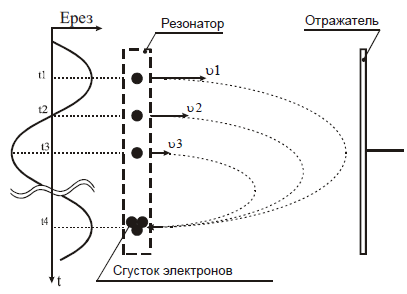

Группировка происходит относительно невозмущенных электронов (пролетевших через резонатор в момент t2 на рисунке 5, когда в нем Eрез = 0). Электрон, вышедший раньше (t1 на рисунке 5) и имеющий большую скорость, проникает в тормозящее поле отражателя глубже, следовательно, летит дольше невозмущенного и может вернуться в зазор резонатора почти одновременно вместе с ним. Электрон, вышедший позже невозмущенного электрона (t3 на рисунке 5) и имеющий меньшую скорость, проникает в тормозящее поле на меньшее расстояние, и велика вероятность, что он вернется в резонатор вместе с невозмущенным электроном.

Рисунок - 5. Процесс формирования сгустков.

При этом время пролета электронов должно быть таким, чтобы в момент возвращения в зазор резонатора (t4 на рисунке 5) там существовало для них тормозящее поле. В этом случае электроны отдают энергию СВЧ полю резонатора, т. е. полю того же самого контура, при прохождении которого они модулировались по скорости (образуется положительная обратная связь, энергия возвращенного сгустка частично идет на модуляцию новых электронов).

Подобрав значения U0 и UОТР, можно добиться, чтобы сгусток отраженных электронов приходил к сеткам резонатора в тот момент, когда поле в зазоре тормозящее. В силу того, что вектор скорости возвращающихся электронов противоположен вектору скорости электронов, движущихся от катода, поле в зазоре будет тормозить сгусток, когда СВЧ -потенциал второй сетки по отношению к первой будет положительным. Пролетая между сетками резонатора в тормозящем поле, сгусток электронов отдает энергию СВЧ и поддерживает возникшие в резонаторе колебания.

Цель работы: изучить устройство и принцип действия отражательного клистрона, проанализировать физические процессы, происходящие в этом приборе, измерить некоторые основные параметры и характеристики.

Задание: занести в рабочую тетрадь

- название и цель лабораторной работы;

- основные положения формулы и рисунки, необходимые при ответе на контрольные вопросы.

I общие положения

Отражательный клистрон - автогенератор СВЧ, относящийся к классу приборов типа "О" с кратковременным взаимодействием электронного потока и электромагнитного поля в промежутке между стенками резонатора. В энергию СВЧ преобразуется кинетическая энергия электронов, движущихся вдоль оси прибора. Отражательные клистроны являются маломощными генераторами гетеродинного класса.

Бесспорным достоинством отражательных клистронов является простота и надёжность конструкции, малые габариты и масса, невысокие питающие напряжения, наличие механической и электронной перестройки частоты, механическая прочность, высокая радиационная стойкость, слабая зависимость параметров от изменения температуры окружающей среды и малый уровень шумов.

По своей конструкции отражательные клистроны подразделяются на клистроны с внешними резонаторами и внутренними резонаторами.

2 Приищип действия

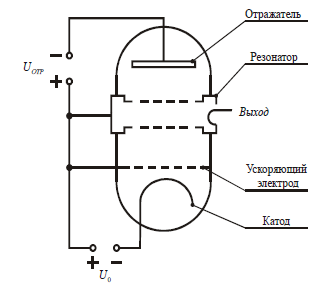

Устройство отражательного клистрона и принципиальная схема питания показана на рисунке 1.

1 – катод; 2 – резонатор; 3 – петля связи для вывода энергии из резонатора во внешний СВЧ тракт; 4 - отражатель; 5 - электронный поток; 6 - ускоряющий электрод (анод)

Рисунок 1 – Устройство отражательно клистрона

Электронный поток, формируемый электронной пушкой, проходит высокочастотный зазор резонатора, в котором происходит модуляция электронов по скорости. Между резонатором и отражателем электроны движутся равнопеременно: сначала равнозамедленно, останавливаются, меняют движение на противоположное, двигаясь равноускоренно, образуя сгустки. В этом пространстве группировки L происходит преобразование модуляции по скорости в модуляцию по плотности.

При обратном движении в случае попадания сгустков в тормозящий полупериод поля в резонаторе происходит преобразование энергии электронов в энергию СВЧ колебаний.

Пространственно-временные

диаграммы (рисунок 2) дают возможность

определить оптимальную величину угла

пролёта

центра электронного сгустка в пространстве

группировки

центра электронного сгустка в пространстве

группировки

:

:

Рисунок 2 – Пространственно- временная диаграмма

Угол пролёта может быть выражен через электрические параметры отражательного клистрона:

Приравнивая

к

получим условие баланса, необходимое

для получения генерации колебаний:

к

получим условие баланса, необходимое

для получения генерации колебаний:

Зависимость

генерируемой мощности

от напряжения отражателя

от напряжения отражателя

при постоянном напряжении на резонаторе

при постоянном напряжении на резонаторе

имеет вид зон (рисунок 3).

имеет вид зон (рисунок 3).

Рисунок 3 – Зоны генерации

Частота колебаний

,

генерируемых клистроном, определяется

резонансной частотой резонатора.

Изменение частоты колебаний в пределах

области возбуждения при неизменной

механической, настройке контура

называется электронной

перестройкой.

,

генерируемых клистроном, определяется

резонансной частотой резонатора.

Изменение частоты колебаний в пределах

области возбуждения при неизменной

механической, настройке контура

называется электронной

перестройкой.

Диапазоном электронной перестройки называется изменение частоты генерируемых колебаний в пределах половинной мощности по отношению к максимальной мощности в центре зоны. Необходимым условием генерации также является наличие положительной обратной связи. В отражательном клистроне функцию внутренней положительной обратной связи выполняет электронный пучок.

Третьим условием генерации является выполнение условия баланса амплитуд, которое выражается уравнением:

где

– мощность источника постоянного тока;

– мощность источника постоянного тока;

– сила тока не промоделированного

потока;

– сила тока не промоделированного

потока;

– полезная мощность, генерируемая

клистроном и поступающая в нагрузку;

– полезная мощность, генерируемая

клистроном и поступающая в нагрузку;

– мощность потерь.

– мощность потерь.

Минимальное значение , при котором начинается генерация, называется пусковым.

Таким образом, для получения устойчивой генерации необходимо выполнение трёх условий:

а) наличие положительной обратной связи;

б) выполнение условия баланса фаз;

в) выполнение условия баланса амплитуд.