- •Г.А. Шеховцов Инженерная геодезия

- •1. Введение

- •1.1. Определение геодезии

- •1.2. Цели курса инженерной геодезии в ннгасу

- •1.3. Виды занятий

- •1.4. Исторический очерк развития геодезии. Роль и значение геодезии

- •2. Фигура и размеры земли

- •2.1. Высоты точек поверхности земли

- •2.2. Основные формы рельефа местности

- •2.3. Изображение рельефа горизонталями

- •В Бергштрихи Заложение

- •3. Заложение горизонталей характеризует крутизну ската.

- •3. План, профиль, карта

- •3.1. Масштаб. Точность масштаба

- •Линейный

- •3.2. Условные знаки местных предметов для планов и карт

- •3.3. Координаты точек земной поверхности

- •4. Ориентирование линий местности

- •4.1. Связь между дирекционными углами предыдущей и последующей линий

- •4.2. Прямая геодезическая задача

- •4.3. Обратная геодезическая задача

- •5. Основные части геодезических приборов

- •5.1. Зрительная труба

- •Зрительная труба

- •Диафрагма сетки Стеклянная пластинка с сеткой Исправительный винт (4 шт) a’ a b

- •5.2. Уровни

- •5.3. Винты геодезических приборов

- •Геодезический прибор

- •6. Нивелирование

- •6.1. Нивелиры

- •6.2. Нивелиры с цилиндрическим уровнем

- •А б в Отсчет по рейке 1683

- •6.3. Порядок определения превышения на станции

- •6.4. Поверки нивелира н-з

- •Пово-рот на 1800

- •7. Продольное нивелирование трассы

- •7.1. Полевые работы

- •7.2. Камеральные работы

- •8. Нивелиры с компенсатором

- •9. Высокоточные нивелиры (на примере н-05)

- •Инварная полоса Поле зрения трубы 283452 283452 875952

- •10. Угловые измерения

- •10.1. Теодолиты

- •10.2. Повторительный теодолит 2тзо

- •10.3. Поверки и юстировки теодолита

- •Подъемные винты

- •Поворот на 1800

- •Исправительные винты уровня

- •Подъемные винты

- •Вертикальный круг

- •Горизонтальный круг

- •Наводящий винт 6 и винты сетки нитей

- •10.4. Измерение горизонтальных углов теодолитом

- •В (левая точка)

- •Вершина угла

- •Горизонталь-ный круг (лимб)

- •Первый полуприем (кп)

- •Журнал измерения углов способом приемов

- •10.5. Измерение вертикальных углов теодолитом

- •10.6. Приведение места нуля (мо) к нулю

- •10.7. Факторы, влияющие на точность измерения углов

- •11. Точные теодолиты 2т5 и 2т2

- •12. Линейные измерения

- •12.1. Непосредственный способ линейных измерений

- •Комплект шпилек

- •Наконечник с вырезом

- •Поправка за наклон местности

- •Поправка за температуру

- •Поправка за компарирование

- •12.2. Косвенный способ линейных измерений

- •Оптическийдальномер

- •Объектив

- •Нижняя дальномерная нить

- •Верхняя дальномерная нить

- •12.3. Определение неприступного расстояния и высоты сооружения

- •13. Понятие о государственной геодезической сети

- •14. Понятие о съемках местности

- •14.1. Теодолитная съемка

- •14.2. Тахеометрическая съемка

- •14.3. Нивелирование поверхности

- •14.4. Мензульная съемка

- •14.5. Фототопографическая съемка

- •15. Общие сведения из теории ошибок измерений

- •16. Геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений

- •16.1. Геодезические работы на стадии изысканий

- •16.2. Геодезические работы на стадии проектирования

- •16.3. Геодезические работы на стадии строительства

- •16.4. Построение на местности горизонтального угла

- •16.5. Построение на местности линии заданной длины

- •Проектное расстояние

- •16.6. Разбивка и закрепление основных осей сооружения

- •3Кж 5кж кж кЖкж кж

- •16.7. Назначение и устройство обноски

- •1 Обноска Гвоздь 6.8. Вынос нулевого горизонта

- •Ги нRр a b Столб обноски Уровенная поверхность

- •16.9. Передача отметок по вертикали

- •16.10. Построение на местности линий заданного уклона

- •I I I I I 1 2 3 d’ d’ d’ d’ d Уровенная поверхность на нв

- •16.11. Построение на местности наклонной плоскости

- •16.12. Детальная разбивка круговых кривых

- •Разрез по оси 3 т1 т1 т2

- •Прозрачная пластина Прибор Оси соору- жения Геодезиче-ские от-верстия

- •16.14. Геодезические работы при монтаже колонн

- •Монтажные риски

- •К рискам колонн прикладывают реечку с делениями, отсчет по которой при визировании на нее теодолитом должен быть равен а .

- •16.15. Исполнительные съемки

- •17. Геодезические работы при эксплуатации сооружений

- •Содержание

15. Общие сведения из теории ошибок измерений

При выполнении геодезических работ измеряют углы, длины, превышения, площади и т.п. Процесс измерений неизбежно сопро-вождается ошибками.

Истинной ошибкой называется разность между результатом измерений l и истинным значением Х измеряемой величины: =l - Х . По этой формуле вычисляются, например:

![]() - угловая невязка в замкнутом

- угловая невязка в замкнутом

![]() -

невязка приращений по оси Х

теодолитном

-

невязка приращений по оси Х

теодолитном

![]() -

невязка приращений по оси У

ходе

-

невязка приращений по оси У

ходе

![]() - высотная невязка замкнутого

нивелирного хода

- высотная невязка замкнутого

нивелирного хода

Все ошибки подразделяются на три группы: грубые, система-тические и случайные.

Грубые ошибки - промахи, они должны быть устранены путем контрольных измерений и вычислений.

Систематические ошибки подразделяются на постоянные (например, неучет поправки за компарирование ленты) и одно-сторонне действующие (например, неучет поправки за наклон при измерении длин линий). Они могут быть устранены путем введения поправок и применения соответствующих методик измерений.

Случайные ошибки - неустранимы, их влияние может быть уменьшено путем повышения качества приборов.

В данном курсе рассматриваются только случайные ошибки, которые обладают тремя основными свойствами:

1. При данных условиях измерений случайные ошибки по мо-дулю не могут превосходить известный предел.

2. Малые по модулю положительные и отрицательные ошибки равновозможны, причем малые ошибки появляются в измерениях чаще, чем большие.

3. Среднее арифметическое из случайных ошибок равноточных измерений одной и той же величины стремится к нулю при неогра-ниченном возрастании числа измерений (свойство компенсации):

![]() ,

,

![]() .

.

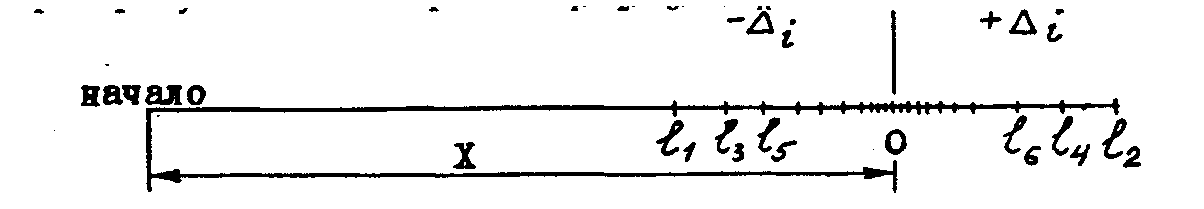

Покажем свойства случайных ошибок на графике. Пусть некоторая величина измерена n раз (при n ). Нанесем на график результаты измерений l1 , l2 , l3 ,…, ln .

-

i

+i

O

X

Из графика видно, что результаты измерений распределены между двумя экстремальными значениями l1 и l2 . Точка О (точка наибольшей концентрации) расположена примерно посредине отрезка l1l2 . Если величина «начало-О» равняется истинному зна-чению измеряемой величины X, то разности i = li - Х дадут истин-ные случайные ошибки - положительные или отрицательные.

Но истинное значение измеряемой величины бывает известно очень редко, поэтому за вероятнейшее (наиболее надежное) значе-ние измеряемой величины принимается среднее арифметическое, равное сумме результатов измерений, разделенной на их число:

![]() .

.

При n , X стремится к истинному значению измеряемой величины.

Разности vi = li - Х называются вероятнейшими ошибками измерений, - это отклонения результатов измерений от простой арифметической середины. Если сложить почленно все разности vi , то получим [v] = [l] - nX, но [l] = nX , отсюда [v] = 0, то есть алгебра-ическая сумма вероятнейших ошибок равна нулю. Это условие служит контролем правильности нахождения простой арифмети-ческой середины Х и вероятнейших ошибок vi.

При многократном измерении одной и той же величины для оценки точности отдельного измерения применяется формула Бес-селя, по которой вычисляют среднюю квадратическую ошибку т :

![]() .

.

Случайные ошибки подчиняются нормальному закону распре- деления Гаусса. На основании этого закона установлено, что из 100 ошибок лишь 30 по модулю больше или равны т , 5 ошибок больше или равны 2т, и только 3 ошибки из 1000 больше или равны 3т . Поэтому на практике за предельную ошибку принимают 2т или 3т.

Средняя квадратическая ошибка M простой арифметической середины равна частному от деления т на корень квадратный из числа измерений n :

![]() .

.

Таким образом, обработка ряда равноточных измерений одной и той же величины заключается в определении ее вероятнейшего значения X , точности т отдельного измерения и точности М полученного вероятнейшего значения .

Относительной ошибкой называется отношение абсолютной ошибки М к величине X измеряемого объекта:

![]() .

.

Относительной ошибкой удобно характеризовать точность результатов измерений длин линий, площадей, объемов.

Средняя квадратическая ошибка функции применяется для оценки точности определяемой величины, полученной по резуль-татам измерений других величин. Например, получить объем тела можно, измерив его длину, ширину и высоту.

В общем виде среднюю квадратическую ошибку функции независимых переменных z = f (x , y ,..., t ) вычисляют по формуле :

![]() ,

,

где выражения в скобках представляют собой частные производные.

Примеры: 1. L = l1 - l2 + l3 .

![]() .

.

2. Д = kn , где k – const .

![]() mД

= kmn

.

mД

= kmn

.

3. F = ab .

![]() .

.

4. i = h/d .

![]() .

.

Двойные измерения одинаковой точности имеют широкое рас-пространение на практике. Так, длины измеряют в прямом и обрат-ном направлениях, превышения - при двух горизонтах инструмента или по двусторонним рейкам, углы - двумя полуприемами и т.п. Имея большое количество разностей таких однородных измерений, можно определить среднюю квадратическую ошибку отдельного измерения :

m

=

![]() ,

,

где di = li’- li - разности двойных измерений одной и той же величины; n - количество таких разностей.

Для исключения влияния систематических ошибок приме-няется формула:

![]() ,

где

,

где

![]() .

.

Неравноточные измерения встречаются на практике тогда, когда одна и та же величина измерена несколько раз, но в различных условиях, приборами различной точности, наблюдателями различной квалификации и т.д. Здесь надежность полученных результатов измерений не одинакова и оценивается математически величиной, называемой весом:

![]() ,

,

где c - число произвольное.

За вероятнейшее значение из ряда неравноточных измерений одной и той же величины принимается весовое среднее, равное сумме произведений каждого измерения на его вес, разделенной на сумму весов :

![]() ,

,

где li - результаты измерений; pi - веса измерений.

Оценку точности неравноточных измерений производят по формулам :

![]() ,

где i

=

li

-

x0

и M0

=

,

где i

=

li

-

x0

и M0

=

![]() .

.

В этих формулах - средняя квадратическая ошибка единицы веса; i - вероятнейшие ошибки; pi - веса отдельных измерений; M0 - средняя квадратическая ошибка весового среднего.