- •Г.А. Шеховцов Инженерная геодезия

- •1. Введение

- •1.1. Определение геодезии

- •1.2. Цели курса инженерной геодезии в ннгасу

- •1.3. Виды занятий

- •1.4. Исторический очерк развития геодезии. Роль и значение геодезии

- •2. Фигура и размеры земли

- •2.1. Высоты точек поверхности земли

- •2.2. Основные формы рельефа местности

- •2.3. Изображение рельефа горизонталями

- •В Бергштрихи Заложение

- •3. Заложение горизонталей характеризует крутизну ската.

- •3. План, профиль, карта

- •3.1. Масштаб. Точность масштаба

- •Линейный

- •3.2. Условные знаки местных предметов для планов и карт

- •3.3. Координаты точек земной поверхности

- •4. Ориентирование линий местности

- •4.1. Связь между дирекционными углами предыдущей и последующей линий

- •4.2. Прямая геодезическая задача

- •4.3. Обратная геодезическая задача

- •5. Основные части геодезических приборов

- •5.1. Зрительная труба

- •Зрительная труба

- •Диафрагма сетки Стеклянная пластинка с сеткой Исправительный винт (4 шт) a’ a b

- •5.2. Уровни

- •5.3. Винты геодезических приборов

- •Геодезический прибор

- •6. Нивелирование

- •6.1. Нивелиры

- •6.2. Нивелиры с цилиндрическим уровнем

- •А б в Отсчет по рейке 1683

- •6.3. Порядок определения превышения на станции

- •6.4. Поверки нивелира н-з

- •Пово-рот на 1800

- •7. Продольное нивелирование трассы

- •7.1. Полевые работы

- •7.2. Камеральные работы

- •8. Нивелиры с компенсатором

- •9. Высокоточные нивелиры (на примере н-05)

- •Инварная полоса Поле зрения трубы 283452 283452 875952

- •10. Угловые измерения

- •10.1. Теодолиты

- •10.2. Повторительный теодолит 2тзо

- •10.3. Поверки и юстировки теодолита

- •Подъемные винты

- •Поворот на 1800

- •Исправительные винты уровня

- •Подъемные винты

- •Вертикальный круг

- •Горизонтальный круг

- •Наводящий винт 6 и винты сетки нитей

- •10.4. Измерение горизонтальных углов теодолитом

- •В (левая точка)

- •Вершина угла

- •Горизонталь-ный круг (лимб)

- •Первый полуприем (кп)

- •Журнал измерения углов способом приемов

- •10.5. Измерение вертикальных углов теодолитом

- •10.6. Приведение места нуля (мо) к нулю

- •10.7. Факторы, влияющие на точность измерения углов

- •11. Точные теодолиты 2т5 и 2т2

- •12. Линейные измерения

- •12.1. Непосредственный способ линейных измерений

- •Комплект шпилек

- •Наконечник с вырезом

- •Поправка за наклон местности

- •Поправка за температуру

- •Поправка за компарирование

- •12.2. Косвенный способ линейных измерений

- •Оптическийдальномер

- •Объектив

- •Нижняя дальномерная нить

- •Верхняя дальномерная нить

- •12.3. Определение неприступного расстояния и высоты сооружения

- •13. Понятие о государственной геодезической сети

- •14. Понятие о съемках местности

- •14.1. Теодолитная съемка

- •14.2. Тахеометрическая съемка

- •14.3. Нивелирование поверхности

- •14.4. Мензульная съемка

- •14.5. Фототопографическая съемка

- •15. Общие сведения из теории ошибок измерений

- •16. Геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений

- •16.1. Геодезические работы на стадии изысканий

- •16.2. Геодезические работы на стадии проектирования

- •16.3. Геодезические работы на стадии строительства

- •16.4. Построение на местности горизонтального угла

- •16.5. Построение на местности линии заданной длины

- •Проектное расстояние

- •16.6. Разбивка и закрепление основных осей сооружения

- •3Кж 5кж кж кЖкж кж

- •16.7. Назначение и устройство обноски

- •1 Обноска Гвоздь 6.8. Вынос нулевого горизонта

- •Ги нRр a b Столб обноски Уровенная поверхность

- •16.9. Передача отметок по вертикали

- •16.10. Построение на местности линий заданного уклона

- •I I I I I 1 2 3 d’ d’ d’ d’ d Уровенная поверхность на нв

- •16.11. Построение на местности наклонной плоскости

- •16.12. Детальная разбивка круговых кривых

- •Разрез по оси 3 т1 т1 т2

- •Прозрачная пластина Прибор Оси соору- жения Геодезиче-ские от-верстия

- •16.14. Геодезические работы при монтаже колонн

- •Монтажные риски

- •К рискам колонн прикладывают реечку с делениями, отсчет по которой при визировании на нее теодолитом должен быть равен а .

- •16.15. Исполнительные съемки

- •17. Геодезические работы при эксплуатации сооружений

- •Содержание

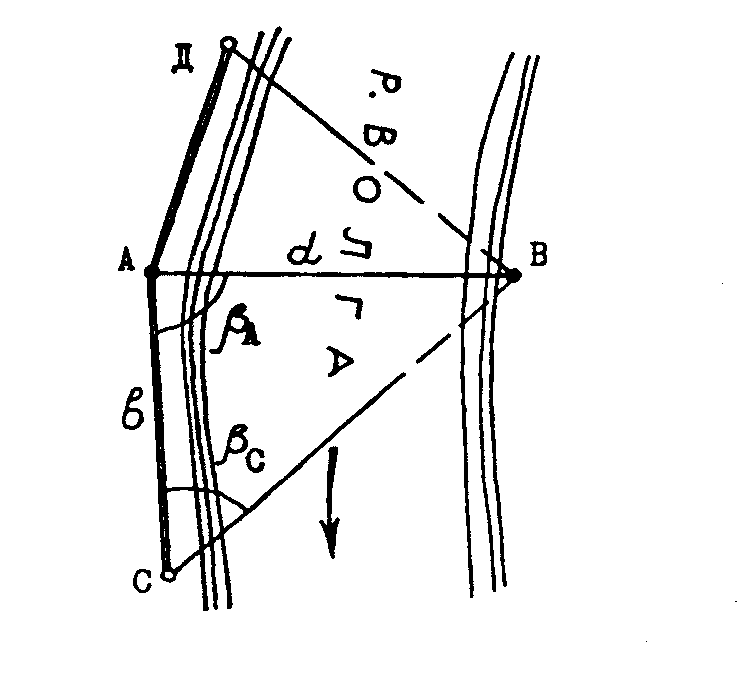

12.3. Определение неприступного расстояния и высоты сооружения

Такая задача возникает при определении расстояния между точками А и В местности, разделенными преградой (река, овраг и др.) и при определении высоты сооружения, когда измерить эти величины непосредственно нельзя или нечем.

Для определения горизонтального проложения АВ = d через водную или иную преграду, когда в распоряжении имеютcя только теодолит и лента, поступают следующим образом:

1

Д

Д

А

B опол-нительную

точку С

так, чтобы тре-угольник АВС

был по возможности близок к равноcтороннему.

опол-нительную

точку С

так, чтобы тре-угольник АВС

был по возможности близок к равноcтороннему.

2

C

3. Теодолитом измеряют горизон- тальные углы A и C .

4.

Вычисляют горизонтальное проложение

d

по теореме сину-сов:

![]() .

.

Для контроля рекомендуется в треугольнике АВС измерять все три угла, а также определять неприступное расстояние с двух базисов, решая дополнительный треугольник АВД.

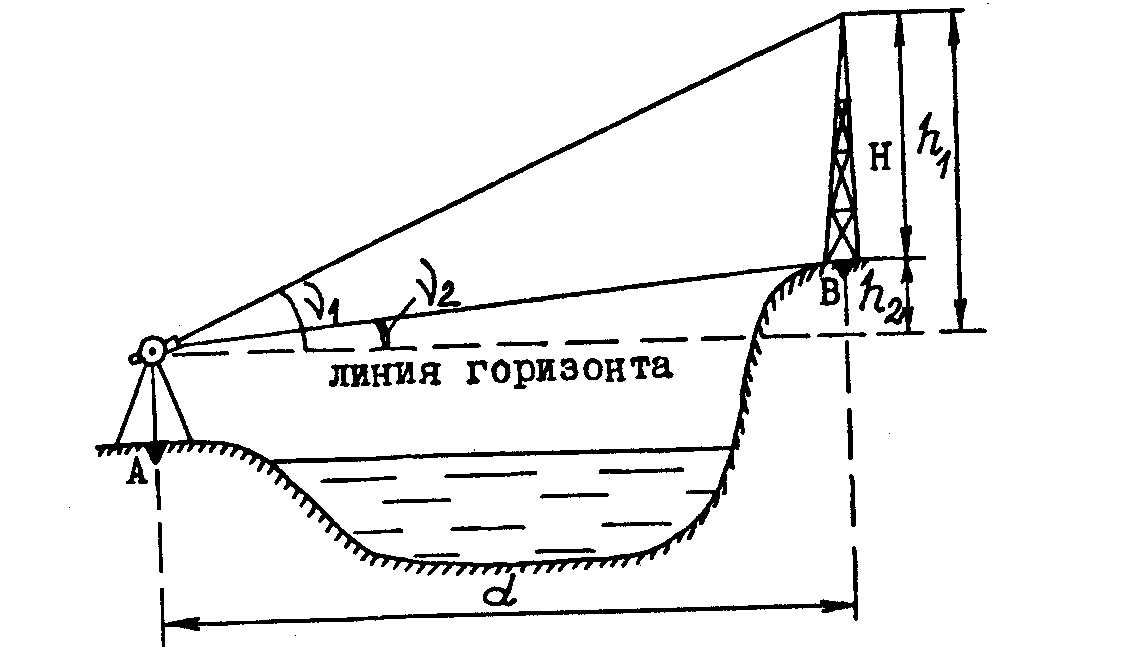

Для определения высоты Н сооружения измеряют углы наклона 1 и 2 на верхнюю и нижнюю точки сооружения. Зная горизон-тальное проложение d , вычисляют частные высоты:

h1 = dtg1 и h2 = dtg2 ,

по которым находят о б-щую

высоту сооружения:

б-щую

высоту сооружения:

Н=h1h2=d(tg1 tg2),

придерживаясь правила: если углы наклона имеют один и тот же знак, то в скобках будет знак «ми-нус»; если углы 1 и 2 разного знака, то в скобках - знак «плюс».

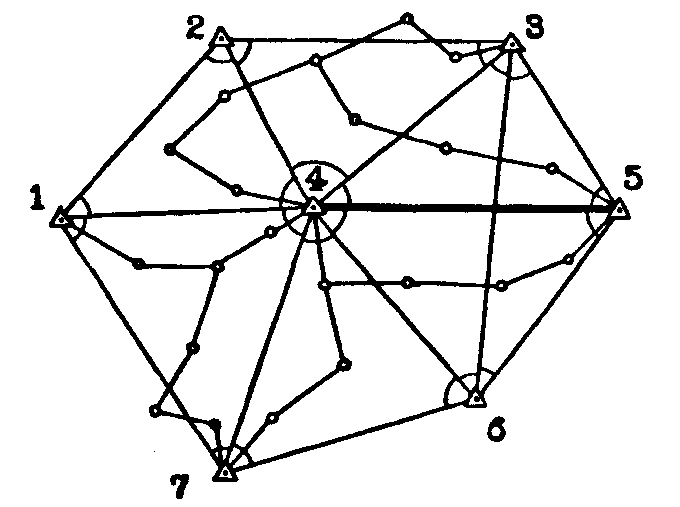

13. Понятие о государственной геодезической сети

На всей территории страны равномерно распределены и надежно закреплены пункты, координаты которых X , У и высоты Н определены методами высшей геодезии. Эти пункты составляют государственную геодезическую сеть ГГС: плановую и высотную. Плановая и высотная ГГС подразделяются на четыре класса. Координаты и высоты пунктов определяют по принципу перехода от общего к частному. Вначале определяют с наивысшей степенью точности координаты пунктов в сети 1 класса, расстояние между которыми от 20 до 25км. Затем такую сеть сгущают пунктами сети 2 класса, определяя координаты этих пунктов от пунктов 1 класса. За-тем строят сети 3 и 4 класса от пунктов высших классов.

Такое сгущение приводит к тому, что расстояние между пунк- тами сокращается в среднем до 5км. Однако этого не достаточно для решения задач инженерной геодезии.

Дальнейшее сгущение плотности пунктов ГГС достигается построением сетей местного значения 1-го и 2-го разрядов и съемочными сетями. Координаты пунктов ГГС и сетей сгущения определяют методами триангуляции, трилатерации и полигоно-метрии.

Метод триангуляции заключается в том, что построение геодезической сети осуществляется в виде примыкающих друг к дру-гу треугольников. В каждом треугольнике измеряют все три угла. Зная длину хотя бы одной стороны, например, 4-5, которая называ-ется базисом, вычисляют по теореме синусов длины всех других сторон.

Координаты одного из пунктов и

азимут одной из сторон определяют из астрономических наблюдений. По этим данным вычисляют координаты других пунктов.

Метод трилатерации заключа-

ется в том, что в треугольниках из-меряют не углы, а все их стороны. Значения углов, а затем и коор-динат вершин треугольников полу-чают путем вычислений.

Метод полигонометрии заключается в измерении горизонтальных углов и длин сторон между геодезическими пунктами. Полигонометрические ходы, служащие для создания съемочного обоснования, называются просто теодолитными ходами.

Абсолютные высоты точек государственной нивелирной сети определяются методом нивелирования I, II, III и IV классов. Сгу-щение государственной нивелирной сети осуществляется путем по-строения сети технического нивелирования.

Пункты ГГС закрепляются на местности постоянными центрами и реперами, которые подразделяются на грунтовые и стенные. Для взаимной видимости между геодезическими пунктами устанавливают над их центрами временные или постоянные геодезические знаки: вехи, пирамиды, сигналы.