- •Г.А. Шеховцов Инженерная геодезия

- •1. Введение

- •1.1. Определение геодезии

- •1.2. Цели курса инженерной геодезии в ннгасу

- •1.3. Виды занятий

- •1.4. Исторический очерк развития геодезии. Роль и значение геодезии

- •2. Фигура и размеры земли

- •2.1. Высоты точек поверхности земли

- •2.2. Основные формы рельефа местности

- •2.3. Изображение рельефа горизонталями

- •В Бергштрихи Заложение

- •3. Заложение горизонталей характеризует крутизну ската.

- •3. План, профиль, карта

- •3.1. Масштаб. Точность масштаба

- •Линейный

- •3.2. Условные знаки местных предметов для планов и карт

- •3.3. Координаты точек земной поверхности

- •4. Ориентирование линий местности

- •4.1. Связь между дирекционными углами предыдущей и последующей линий

- •4.2. Прямая геодезическая задача

- •4.3. Обратная геодезическая задача

- •5. Основные части геодезических приборов

- •5.1. Зрительная труба

- •Зрительная труба

- •Диафрагма сетки Стеклянная пластинка с сеткой Исправительный винт (4 шт) a’ a b

- •5.2. Уровни

- •5.3. Винты геодезических приборов

- •Геодезический прибор

- •6. Нивелирование

- •6.1. Нивелиры

- •6.2. Нивелиры с цилиндрическим уровнем

- •А б в Отсчет по рейке 1683

- •6.3. Порядок определения превышения на станции

- •6.4. Поверки нивелира н-з

- •Пово-рот на 1800

- •7. Продольное нивелирование трассы

- •7.1. Полевые работы

- •7.2. Камеральные работы

- •8. Нивелиры с компенсатором

- •9. Высокоточные нивелиры (на примере н-05)

- •Инварная полоса Поле зрения трубы 283452 283452 875952

- •10. Угловые измерения

- •10.1. Теодолиты

- •10.2. Повторительный теодолит 2тзо

- •10.3. Поверки и юстировки теодолита

- •Подъемные винты

- •Поворот на 1800

- •Исправительные винты уровня

- •Подъемные винты

- •Вертикальный круг

- •Горизонтальный круг

- •Наводящий винт 6 и винты сетки нитей

- •10.4. Измерение горизонтальных углов теодолитом

- •В (левая точка)

- •Вершина угла

- •Горизонталь-ный круг (лимб)

- •Первый полуприем (кп)

- •Журнал измерения углов способом приемов

- •10.5. Измерение вертикальных углов теодолитом

- •10.6. Приведение места нуля (мо) к нулю

- •10.7. Факторы, влияющие на точность измерения углов

- •11. Точные теодолиты 2т5 и 2т2

- •12. Линейные измерения

- •12.1. Непосредственный способ линейных измерений

- •Комплект шпилек

- •Наконечник с вырезом

- •Поправка за наклон местности

- •Поправка за температуру

- •Поправка за компарирование

- •12.2. Косвенный способ линейных измерений

- •Оптическийдальномер

- •Объектив

- •Нижняя дальномерная нить

- •Верхняя дальномерная нить

- •12.3. Определение неприступного расстояния и высоты сооружения

- •13. Понятие о государственной геодезической сети

- •14. Понятие о съемках местности

- •14.1. Теодолитная съемка

- •14.2. Тахеометрическая съемка

- •14.3. Нивелирование поверхности

- •14.4. Мензульная съемка

- •14.5. Фототопографическая съемка

- •15. Общие сведения из теории ошибок измерений

- •16. Геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений

- •16.1. Геодезические работы на стадии изысканий

- •16.2. Геодезические работы на стадии проектирования

- •16.3. Геодезические работы на стадии строительства

- •16.4. Построение на местности горизонтального угла

- •16.5. Построение на местности линии заданной длины

- •Проектное расстояние

- •16.6. Разбивка и закрепление основных осей сооружения

- •3Кж 5кж кж кЖкж кж

- •16.7. Назначение и устройство обноски

- •1 Обноска Гвоздь 6.8. Вынос нулевого горизонта

- •Ги нRр a b Столб обноски Уровенная поверхность

- •16.9. Передача отметок по вертикали

- •16.10. Построение на местности линий заданного уклона

- •I I I I I 1 2 3 d’ d’ d’ d’ d Уровенная поверхность на нв

- •16.11. Построение на местности наклонной плоскости

- •16.12. Детальная разбивка круговых кривых

- •Разрез по оси 3 т1 т1 т2

- •Прозрачная пластина Прибор Оси соору- жения Геодезиче-ские от-верстия

- •16.14. Геодезические работы при монтаже колонн

- •Монтажные риски

- •К рискам колонн прикладывают реечку с делениями, отсчет по которой при визировании на нее теодолитом должен быть равен а .

- •16.15. Исполнительные съемки

- •17. Геодезические работы при эксплуатации сооружений

- •Содержание

12.2. Косвенный способ линейных измерений

Применяемые приборы - светодальномеры, радиодально-меры, оптические дальномеры. Принцип измерения расстояний свето- или радиодальномерами основан на временном (импульсном), фазовом или частотном методах.

Светодальномеры условно делятся на три группы Г, П, Т:

Г - применяются для измерения сторон значительной протя-женности.

П - применяются в инженерной геодезии.

Т - используются в топографии.

Характерной чертой 50-70-х годов нашего столетия явилось широкое внедрение в геодезическое приборостроение достижений физики, оптики, механики, электротехники и др. Появилась тенден-ция соединения топографического светодальномера с теодолитом. В результате такого синтеза были созданы электронные тахеометры. На современном этапе особое место отводится тахеометрам с устройством автоматического наведения на точки визирования с помощью лазерного пучка и с измерением расстояний без применения специальных оптических отражателей (пассивное отражение).

Принцип измерения

расстоя-ний оптическими

дальномерами

основан на оптико-механическом

решении параллактического тре-угольника.

Так, если в точку В

измеряемой линии поместить базис

известной длины b,

а в точке А

измерить угол

на кон-

Оптическийдальномер

d

b

d

b

![]()

B

A

A

цы этого

базиса, то можно вычислить высоту

треугольника

![]() ,

которая и является искомым расстоянием

АВ.

,

которая и является искомым расстоянием

АВ.

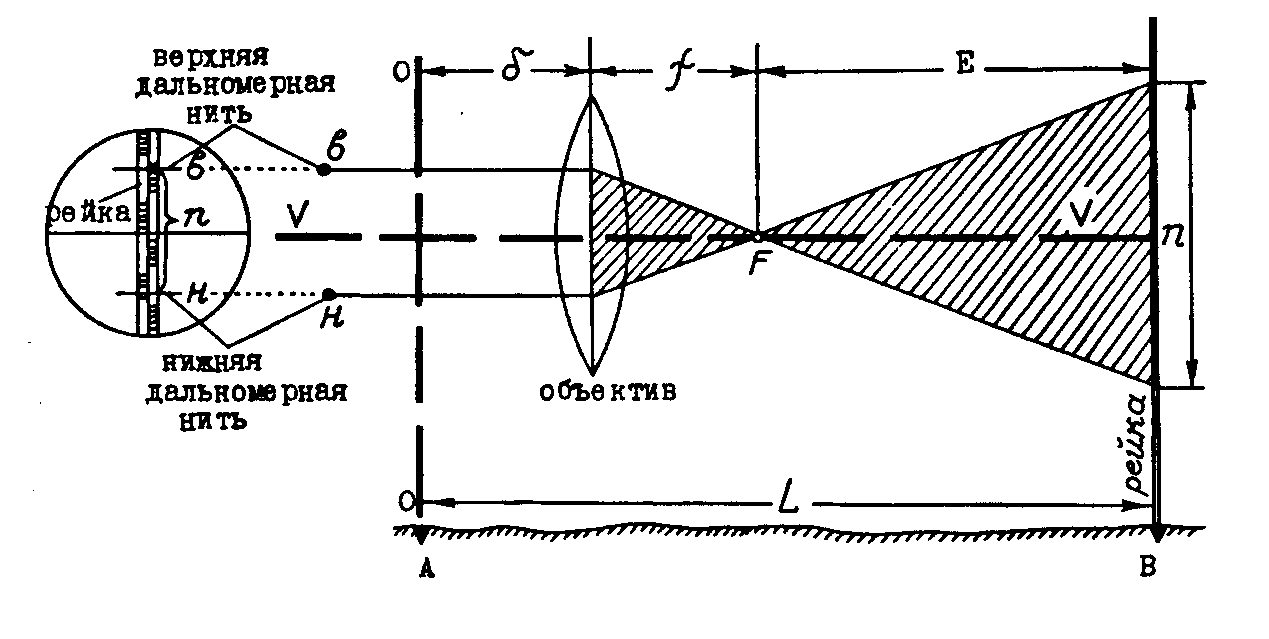

Существуют оптические дальномеры с постоянным базисом b и переменным параллактическим углом и дальномеры с постоянным углом и переменным базисом b. К последним относится нитяный дальномер в зрительных трубах геодезических приборов, а в качестве базиса используется нивелирная рейка. В таком дальномере постоянный параллактический угол формируют две дальномерные нити сетки - верхняя в и нижняя н.

А

В

f

E

L

Объектив

Нижняя дальномерная нить

Верхняя дальномерная нить

Теория нитяного дальномера вытекает из подобия заштрихо-ванных треугольников, откуда следует Е/f = n/вн, поэтому Е = fn/вн, но поскольку расстояние между дальномерными нитями вн и фокусное расстояние объектива f есть величины постоянные, то их отношение f/вн = К - также постоянная величина, которая называется коэффициентом дальномера. Значения f и вн подбираются такими, чтобы коэффициент дальномера был равен 100. Тогда расстояние АВ будет равно:

L = E + f + = Kn + (f +) = Kn + C ,

где С - постоянная поправка дальномера. Промышленность выпус-кает трубы геодезических приборов с внутренней фокусировкой, у которых С = 3-5см и такую поправку, как правило, не учитывают.

Процесс измерения расстояний нитяным дальномером заклю-чается в следующем. Прибор (теодолит, нивелир) устанавливают в точке А, а в точке В - вертикально нивелирную рейку. Визируют на рейку и определяют количество сантиметровых делений между верхней и нижней дальномерными нитями, которое при К=100 будет соответствовать количеству метров между точками А и В. Поэто- му перед производством измерений необходимо убедиться в том, что

Прибор

Рейка

коэффициент

дальномера К =

100.

коэффициент

дальномера К =

100.

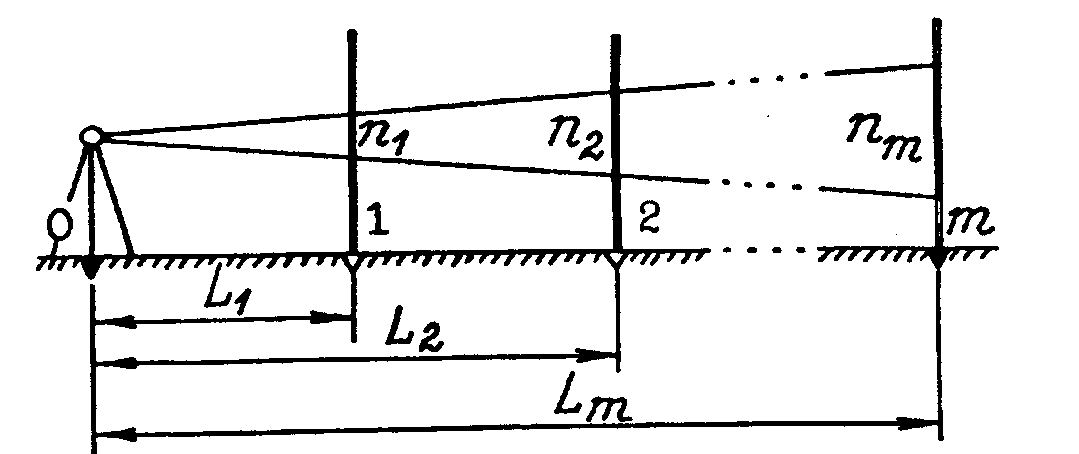

Для

этого закрепля-ют на ровном участке

прямую линию длиной 120-150м, забивая

колыш-ки через 20-30м. Лентой или рулеткой

измеряют расстояния от каждого колышка

до начального, то есть L1,

L2

,..., Lm.

Установив т

Теодолит овых

делений между дальномерными нитями по

рейке, последовательно устанавливаемой

в точках 1,

2,...,

m.

Зная, что, L1

= Kn1,

L2

= Kn2,…,Lm

= Knm,

составляют разности

L2–L1=

K(n2

- n1),

L3

– L1

= K(n3

- n1)

,…, Lm

– L1

= K(nm-n1)

откуда вычисляют:

овых

делений между дальномерными нитями по

рейке, последовательно устанавливаемой

в точках 1,

2,...,

m.

Зная, что, L1

= Kn1,

L2

= Kn2,…,Lm

= Knm,

составляют разности

L2–L1=

K(n2

- n1),

L3

– L1

= K(n3

- n1)

,…, Lm

– L1

= K(nm-n1)

откуда вычисляют:

![]()

![]() …,

…,![]()

а за окончательное значение коэффициента дальномера принимают среднее арифметическое:

![]()

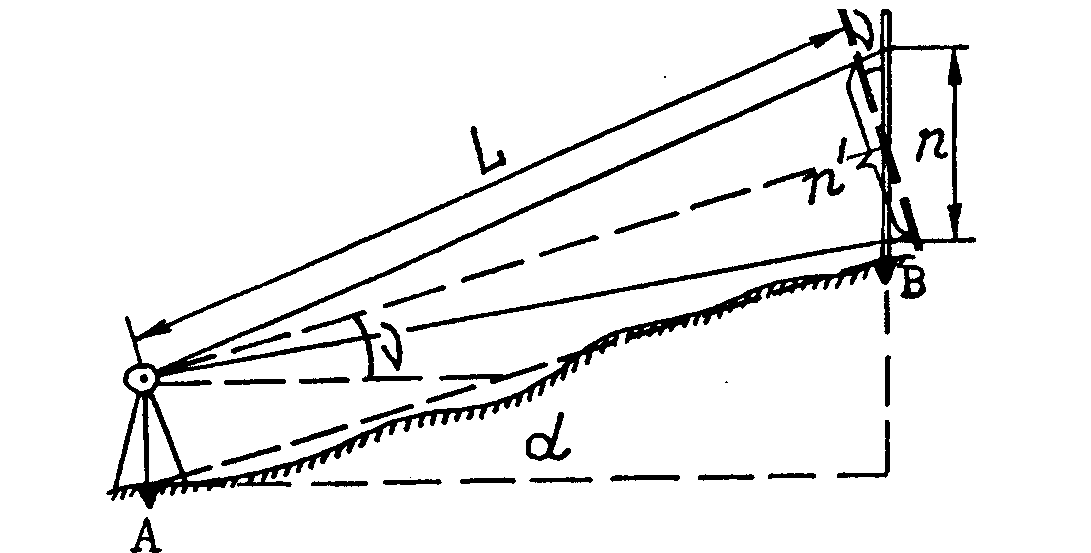

Рассмотренная

выше теория нитяного дальномера основана

на взаимной перпендикулярности визирной

оси VV

зрительной трубы и базиса - нивелирной

рейки, которая всегда устанавливается

верти-кально. При измерении наклонных

расстояний L

эта пер-пендикулярность

не будет соблюдаться, поэтому отсчет n

по рейке будет преувеличен. Правильный

отсчет п' = псоs,

а наклонная д ли

ли

н

Теодолит а

L=

Кп’=

Кпсоs.

Отсюда следует, что горизонтальное

проложение d

= Lcos2

и поправка за наклон

l

= = L

– Lcos2

= L(1-cos2)

= = Lsin2.

Как видим, она

отличается от таковой при измерении

длин линий лентой.

а

L=

Кп’=

Кпсоs.

Отсюда следует, что горизонтальное

проложение d

= Lcos2

и поправка за наклон

l

= = L

– Lcos2

= L(1-cos2)

= = Lsin2.

Как видим, она

отличается от таковой при измерении

длин линий лентой.

Точность измерения рас-стояний нитяным дальномером гораздо ниже точности измерений стальной лентой. Так, длины до 100м можно измерять с относительной ошибкой 1/500, длины до 200м - с относительной ошибкой 1/400 - 1/200. В среднем она составляет 1/300 измеряемой длины.

Оптические дальномеры двойного изображения - это приборы, дающие двойное изображение базиса (как правило, установленного горизонтально). По величине смещений этих изображений судят о величине измеряемого расстояния. Такие дальномеры могут быть в виде самостоятельных приборов или в виде насадок на зрительную трубу теодолита. В качестве примера можно назвать следующие:

Дальномер Д-2: пределы измерений 4-400м, ошибка 2см на 100м, вес 4кг, базис как горизонтальный, так и вертикальный, парал-лактический угол переменный.

Насадка ДНР-5: 2-120м, ошибка 5см на 100м, вес 0,6кг, базис вертикальный, параллактический угол постоянный. Насадка поз-воляет получать горизонтальные проложения при наклоне местности до ±10° , поэтому она называется редукционной.

Насадка ДН-8: 50-700м, ошибка 8см на 100м, вес 0,6кг, базис горизонтальный, параллактический угол переменный.