- •Общество с ограниченной ответственностью “Надымгазпром” филиал ооо «надымгазпром»

- •Сборник лекций

- •Тема 1. Введение.

- •1.1 Квалификационная характеристика оператора по исследованию скважин 5-го разряда. Профессия – Оператор по исследованию скважин.

- •1.2 Квалификационная характеристика оператора по исследованию скважин 4-го разряда. Профессия – Оператор по исследованию скважин.

- •1.3 Тематический план и программа для повышения квалификации операторов по исследованию скважин 4-5 разряда. Предмет «Специальная технология». Тематический план.

- •Программа.

- •Тема 1. Введение.

- •Тема 2. Основы разработки газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений.

- •Тема 3. Способы эксплуатации скважин и методы увеличения их производительности.

- •Тема 4. Сбор и подготовка газа, газового конденсата и нефти на промыслах.

- •Тема 5. Задачи и методы исследования продуктивных пластов и скважин.

- •Тема 6. Исследование скважин методом установившихся отборов.

- •Тема 7. Исследование скважин методом восстановления давления.

- •Тема 8. Исследование газоконденсатных скважин на газоконденсатность.

- •Тема 9. Гидропрослушивание скважин и экспресс-методы исследования.

- •Тема 10. Построение карт изобар и их использование для определения гидродинамических характеристик пластов.

- •Тема 11. Скважинные глубинные приборы – манометры, термометры, комплексные приборы.

- •Тема 12. Оборудование и аппаратура, применяемые при исследовании скважин с помощью глубинных приборов.

- •Тема 13. Специальные виды работ при исследовании скважин.

- •Тема 14. Промыслово-геофизические методы исследования газовых скважин.

- •Тема 15. Исследования пьезометрических и контрольно-наблюдательных скважин.

- •Тема 2. Основы разработки газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений.

- •2.1. Характеристика, физические и химические свойства природных

- •2.1.1. Состав и основные параметры компонентов природных газов.

- •2.1.2. Нефть и газоконденсат, состав и физические свойства.

- •2.2 Условия залегания нефти, газа и воды в пластах.

- •2.3. Давление и температура в пласте. Геотермический градиент.

- •2.4. Понятие об источниках пластовой энергии и режимах

- •Для газоносных пластов основными источниками пластовой энергии являются:

- •2.5. Нефтеотдача и газоотдача пластов.

- •2.6. Понятие о системах разработки залежей углеводородного сырья.

- •Тема 3. Способы эксплуатации скважин и методы увеличения их производительности.

- •3.1. Назначение скважин. Бурение, вскрытие пласта и освоение

- •3.2. Конструкция скважины. Забойное оборудование скважин.

- •Наземное (устьевое) оборудование скважин. Фонтанная арматура.

- •3.4. Понятие о производительности скважины. Понятие о коэффициенте несовершенства скважин.

- •3.5. Методы увеличения производительности скважин.

- •3.6. Современные способы добычи нефти, газа и газового конденсата.

- •3.7. Способы эксплуатации газовых скважин. Гидраты и борьба с ними.

- •3.8. Технологические режимы эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин.

- •3.9. Понятие о подземном ремонте.Текущий и капитальный

- •Тема 4. Сбор и подготовка газа, газового конденсата и нефти

- •4.1. Требования к промысловой подготовке

- •4.2. Сбор и подготовка природного газа и газоконденсата

- •4.3. Сбор и подготовка нефти.

- •Тема 5. Задачи и методы исследования продуктивных пластов и скважин.

- •5.1 Цель проведения исследований продуктивных пластов

- •5.2 Назначение и периодичность проведения газогидродинамических

- •5.3. Классификация и методы газогидродинамических исследований

- •Тема 6. Исследования скважин методом установившихся отборов.

- •6.1. Подготовка скважин к производству исследований.

- •6.2. Расчет пластового давления по данным устьевых давлений.

- •6.3. Проведение исследований методом установившихся отборов газа

- •Изохроный метод.

- •Ускоренно- изохронный метод.

- •Экспресс–метод.

- •Метод монотонно ступенчатого увеличения дебита.

- •6.4. Оборудование применяемое при исследовании скважин

- •Установки для исследования скважин «Надым-1» , «Надым-2».

- •6.5. Понятие о погрешности измерения и погрешности приборов.

- •Полевая рабочая станция mPc

- •Тема 7. Исследования скважин методом восстановления давления.

- •6.1 Метод снятия кривой восстановления давления.

- •6.2 Методы обработки кривой квд.

- •6.3 Влияние различных факторов на форму квд.

- •6.4 Учет влияния различных факторов при обработке квд.

- •6.5 Характер и обработка квд в неоднородных пластах.

- •6.6 Обработка кривых стабилизации забойного давления (ксд).

- •Тема 8. Исследования газоконденсатных скважин на газо-

- •8.1 Методы промысловых исследований скважин на газо-

- •8.5. Классификация газоконденсатных скважин. Минимально допустимый дебит (мдд). Депрессия на пласт при газоконденсатных исследованиях. Требования к сепарационному оборудованию.

- •8.3 Требования к скважине при исследовании на газоконденсатность.

- •8.4. Технология проведения исследования скважин на газоконденсатность при одноступенчатой сепарации газа.

- •8.5. Замер конденсатогазового фактора (кгф). Отбор проб газа и конденсата.

- •8.6. Отбор проб газа сепарации и конденсата.

- •Отбор проб производится на каждом режиме исследования.

- •Схемы отбора проб конденсата и отсепарированного газа.

- •8.5. Лабораторные исследования газоконденсатных систем, исследования проб газа и конденсата.

- •Тема 9. Гидропрослушивание скважин и новые экспресc – методы исследования.

- •9.1 Гидропрослушивание скважин.

- •9.2 Метод исследования скважин с применением функции влияния.

- •Методика работ.

- •Тема 10. Построение карт изобар и их использование для определения гидродинамических характеристик пластов.

- •10.1. Методы определения пластовых давлений.

- •10.2. Расчет пластовых давлений в газовых скважинах.

- •10.3. Методика построения карт изобар.

- •10.4. Определение гидропроводности пластов по карте изобар.

- •Тема 11. Скважинные глубинные приборы – манометры, термометры, комплексные приборы. Основные задачи промысловых измерений состоят в определении или регистрации параметров работы скважин:

- •Тема 12. Оборудование и аппаратура применяемые при исследовании скважин глубинными приборами.

- •Тема 13. Специальные виды работ при исследовании скважин

- •13.1 Промыслово-геологические исследования с целью выявления причин возникновения межколонных давлений.

- •13.2.Отбор глубинных проб.

- •13.3 Отбор проб жидкости на устье скважины каплеотделителями.

- •13.4 Групповые замерные установки типа ''Спутник''

10.3. Методика построения карт изобар.

На большинстве газовых месторождений карта изобар, т.е. карта равных пластовых давлений, служащая одним из основных материалов для анализа разработки месторождения строится по результатам ежеквартальных измерений давления по площади залежи. В связи с этим важно отметить, что для достоверного построения карты замеры должны проводиться в одно время. Если же давления по скважинам измерялись в значительный промежуток времени, то их необходимо привести к единой дате.

Приведение пластовых давлений по скважинам на дату построения карты изобар проще всего (для ориентировочных расчетов) осуществлять графическим методом, сущность которого заключается в следующем. Все замеры пластовых давлений на различные даты наносят в виде точек на график (рис. 10.1).

П о

полученным точкам (диаграмме «мушиных»

точек) строят усреднённую (хронологическую)

кривую падения давления. Затем, полагая,

что указанный средний темп падения

давления характеризует всю залежь и,

следуя этому темпу, приближенно определяют

давление на искомую дату в любой скважине.

Например, требуется определить давление

в скв. 1 и 2 на дату составления карты

изобар (на январь соответствующего

года). В этом случае, проводя из точек,

соответствующих давлениям этих скважин,

линии, параллельные средней кривой

падения давления, находят искомые

давления.

о

полученным точкам (диаграмме «мушиных»

точек) строят усреднённую (хронологическую)

кривую падения давления. Затем, полагая,

что указанный средний темп падения

давления характеризует всю залежь и,

следуя этому темпу, приближенно определяют

давление на искомую дату в любой скважине.

Например, требуется определить давление

в скв. 1 и 2 на дату составления карты

изобар (на январь соответствующего

года). В этом случае, проводя из точек,

соответствующих давлениям этих скважин,

линии, параллельные средней кривой

падения давления, находят искомые

давления.

Совершенно очевидно, что предлагаемый метод является приближенным. Поэтому давления следует приводить к искомой дате лишь по близким скважинам, не используя для расчетов данные скважин, полученные задолго (например, за шесть месяцев) до даты, на которую приводятся давления для построения карты изобар. При неравномерных замерах пластовых давлений по скважинам и сосредоточении фактических данных по отдельным локальными участкам пласта более точные результаты при приведении давлений к одной дате достигаются использованием индивидуальных кривых изменения пластовых давлений по скважинам. Метод приведения давлений на искомую дату по индивидуальным кривым отдельных скважин аналогичен вышеизложенному методу.

Рассмотрим особенности построения карт изобар более детально.

Исходными данными для построения карты изобар служат план расположения скважин и значения пластовых давлений в каждой скважине. При этом для кустов скважин берется среднее давление по всем скважинам.

Построение карты изобар - это процесс определения положения изолиний равных давлений (изобар) на плане.

Процедура построения карты состоит из следующих операций: 1) на плане расположения скважин возле каждой из них надписываются значения определенных по ним приведенных пластовых давлений; 2) устанавливается интервал давлений, через который на карте будут проводиться изобары; 3) соседние скважины на плане попарно соединяются вспомогательными прямыми линиями, и на находят положение точек, через которые должны проходить изобары; 4) точки с одинаковыми значениями давлений соединяются плавными, не пересекающимися между собой линиями (рис.10.2).

В ыбор

интервала между изобарами определяется

разницей между максимальным и минимальным

значениями давлений по скважинам объекта

и желаемой степенью детальности карты.

Обычно выбирают интервал 0,1; 0,2, 0,5 или 1

МПа*.

ыбор

интервала между изобарами определяется

разницей между максимальным и минимальным

значениями давлений по скважинам объекта

и желаемой степенью детальности карты.

Обычно выбирают интервал 0,1; 0,2, 0,5 или 1

МПа*.

При построении карты необходимо также определить расположение участков с минимальными и максимальными значениями, не проводить интерполяцию между скважинами, расположенными с разных сторон от вероятных линий перегиба. Проведение изолиний следует начинать с участков, наиболее полно освещенных скважинами с наличием значений. Конфигурация изобар на прилегающих слабоосвещенных участках должна подчиняться (проходить параллельно) изолиниям, проведенным по большому количеству точек наблюдения; соединения точек с одноименными отметками следует выполнять плавными линиями без резких изгибов.

Для правильной интерполяции давлений между скважинами, в которых оно замерено, необходимо знать закономерности изменения давления в данном направлении. Эти закономерности определяются свойствами пласта, его фациальной изменчивостью, системой расположения скважин и другими факторами, которые обычно известны. Поэтому, как правило, обычно проводят линейную интерполяцию давлений. При этом, соединив две скважины прямой линией, предполагают, что вдоль нее давление изменяется линейно (в этом суть метода линейной интерполяции). Далее определяют общее изменение давления p между скважинами, расстояние между ними на плане (отрезок l) и перепад давления, приходящийся на единицу этого отрезка p/l. При помощи интерполяции находят промежуточные давления, через которые проводят изобары в соответствии с выбранным интервалом давления.

Некоторые исследователи считают более правильным проводить интерполяцию между соседними скважинами при построении карт истинных изобар по логарифмическому закону. Это связано с тем, что в процессе разработки в пласте отсутствует статическое равновесие и наблюдающиеся в скважинах воронки депрессий имеют форму логарифмической кривой. Однако в каждой из двух соседних скважин имеются воронки депрессий и изменение давлений от одной скважины до другой может происходить по логарифмическому закону лишь до какой-то промежуточной точки между ними («нейтральной точки»), нахождение которой затруднительно. Поэтому часто производится формальная интерполяция между скважинами по логарифмическому закону. Практика интерполяции давлений по логарифмическому закону оказалась весьма трудоемкой и не оправдала себя.

При построении карт необходимо также выдерживать соответствие между точностью карты и количеством и качеством исходной информации. Критерий точности карты в изолиниях - величина сечения между изолиниями.

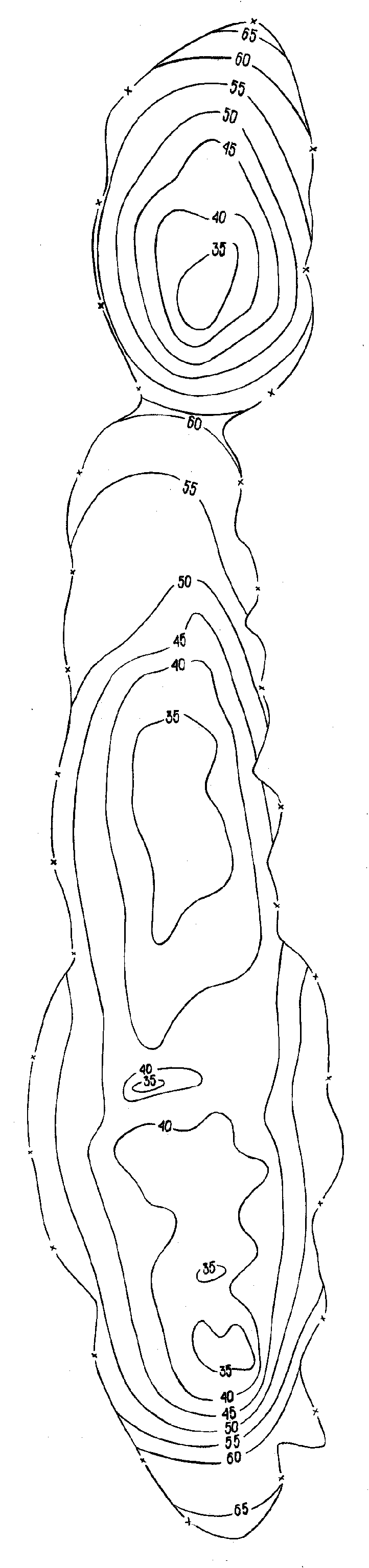

Пример фактической карты изобар по сеноманской залежи Медвежьего месторождения приведен на рис.10.3.

На современном этапе развития электронно-вычислительных технических средств различные методы и способы построения карт реализованы в программных комплексах.

С помощью карт изобар решают следующие задачи контроля за разработкой (рис.10.4):

рассчитывают среднее пластовое давление как средневзвешенное по залежи. Для этого вычисляют площади между каждыми двумя смежными изобарами. Сумма произведений этих площадей на среднее давление между ними определяет среднее давление по залежи;

производя расчет давлений по картам изобар, кроме среднего пластового давления для всей залежи полезно вычислить средние давления для различных зон пласта: зоны отбора, периферийной части залежи и др.

находят нейтральную линию, или линию минимальных давлений. Определив положение нейтральной линии, можно делать самостоятельный анализ разработки для участков по ту и другую сторону от нейтральной линии, так как перетоки жидкости через нейтральную линию будут минимальными и каждый из участков, которые она разделяет, можно анализировать как самостоятельный объект разработки;

линии, нормальные к изобарам, - линии тока позволяют определить основное направление фильтрации флюидов по любому участку залежи;

рассчитывают величину градиента пластового давления как отношение перепада давления p, между двумя точками залежи к расстоянию между этими точками. При ухудшении коллекторских свойств пласта для поддержания фильтрации флюида по пласту необходимо создание больших градиентов давлений;

сравнительный анализ карт изобар, составленных на ряд смежных дат, позволяет выявить зоны залежи, слабо реагирующие на изменения режима закачки и отбора, что может быть связано с наличием геологических экранов - зон выклинивания или замещения продуктивных пород, а также наличием микросбросов. Выявив такие зоны по площади объекта разработки, можно внести коррективы в технологические схемы и проекты разработки с целью улучшения степени выработки запасов.

Рис.10.3.

Медвежье месторождение. Карта изобар.

Рис. 10.4. Карта

изобар: 1

- изолинии приведенных давлений;

скважины: 2 - действующие, 3 - с замерами,

4 - пьезометрические, 5

- нагнетателъные; 6 - зона отбора; 7 -

линия минимальных давлений (нейтральная);

8 - линии тока; 9

- зоны замещения коллектора.