- •2. Законы раздражения возбудимых тканей

- •3. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

- •4. Физико-химические механизмы возникновения потенциала покоя

- •5. Физико-химические механизмы возникновения потенциала действия

- •Локальный ответ

- •Высоковольтный пиковый потенциал (спайк)

- •Скелетные мышцы, их строение и функции

- •Суммация

- •Амортизирующие сосуды[править | править исходный текст]

- •Сосуды распределения[править | править исходный текст]

- •Сосуды сопротивления[править | править исходный текст]

- •Обменные сосуды (капилляры)[править | править исходный текст]

- •Шунтирующие сосуды[править | править исходный текст]

- •Емкостные (аккумулирующие) сосуды[править | править исходный текст]

- •Сосуды возврата крови в сердце[править | править исходный текст]

- •Физиология параметров, измеряемых сфигмоманометрическими приборами[править | править исходный текст]

- •Артериальный пульс[править | править исходный текст]

- •Пальпация[править | править исходный текст]

- •Движение крови в капиллярах. Микроциркуляция

- •Кровяное депо

- •Сосудодвигательный центр

- •Рефлексогенные зоны

- •Причины физиологического лейкоцитоза[править | править исходный текст]

- •Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

- •Регуляция фибринолиза[править | править исходный текст]

- •Рефлекторная регуляция деятельности сердца

- •Законы работы сердца

- •Закон Франка-Старлинга

- •Феномен Анрепа

- •Лестница Боудича

- •Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха

- •Строение легких.

- •Регуляции дыхания Центральными (медуллярными) хеморецепторами

- •Рефлекторная регуляция дыхания

- •Содержание газов (в процентах)

- •Недыхательные функции легких

- •Защитные функции дыхательной системы

- •Пищеварение и его значение

- •Типы пищеварения

- •Конвейерный принцип организации пищеварения

- •Гнатодинамометрия

- •Пищеварение в тонкой кишке Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке

- •Моторная функция тонкой кишки

- •Моторная активность тонкой кишки[править | править исходный текст]

- •Перистальтические волны[править | править исходный текст]

- •Ретроградная перистальтика[править | править исходный текст]

- •Ритмическая сегментация[править | править исходный текст]

- •Маятникообразные сокращения[править | править исходный текст]

- •Тонические сокращения[править | править исходный текст]

- •Мигрирующий моторный комплекс[править | править исходный текст]

- •Регуляция моторики тонкой кишки[править | править исходный текст]

- •Функции толстой кишки Дефекация

- •Жиры (липиды) - органические соединения состоящие из глицерина и жирных кислот.

- •Обмен углеводов

- •Витамин а (каротин, ретинол)

- •Содержание витамина а в продуктах:

- •Содержание каротина в продуктах:

- •Витамин в1 (тиамин)

- •Содержание витамина в1 в продуктах:

- •Витамин в2 (рибофлавин)

- •Содержание витамина в2 в продуктах:

- •Витамин в6 (пиридоксин)

- •Содержание витамина в6 в продуктах:

- •Витамин в12 (цианкобаламин)

- •Содержание витамина в12 в продуктах:

- •Фолиевая кислота

- •Содержание фолиевой кислоты в продуктах:

- •Витамин d, d2, d3 (кальциферол, эргокальциферол, эргостерол)

- •Содержание витамина d в продуктах:

- •Витамин е (токоферол)

- •Содержание витамина е в продуктах:

- •Витамин н (биотин)

- •Содержание витамина н (биотина) в продуктах:

- •Витамин к (викасол)

- •Содержание витамина к в продуктах:

- •Витамин с (аскорбиновая кислота)

- •Содержание витамина с в растительных продуктах:

- •Витамин р (биофлавоноиды, рутин)

- •Содержание витамина р в растительных продуктах:

- •Витамин рр (никотинамид)

- •Содержание витамина рр в продуктах:

- •Витамин в5 (пантотеновая кислота, пантенол)

- •Содержание витамина в 5 в продуктах:

- •Витамин в15 (пангамовая кислота)

- •Содержание витамина в15 в продуктах:

- •Витамин f (жирные кислоты)

- •Химическая терморегуляция

- •Физическая терморегуляция

- •Зависимость температуры тела человека от места измерения[править | править исходный текст]

- •Химическая терморегуляция

- •Физическая терморегуляция

- •Гипофиз

- •Гормоны гипофиза.

- •Гормоны щитовидной железы

- •Содержание

- •Гландулярная эндокринная система[править | править исходный текст]

- •Агландулярная эндокринная система[править | править исходный текст]

- •Биохимия[править | править исходный текст]

- •Гормоны щитовидной железы

- •См. Также[править | править исходный текст]

- •Примечания[править | править исходный текст]

- •Гормоны надпочечников: мозговое вещество

- •Гормоны надпочечников: корковое вещество

- •Гормоны надпочечников, выделяемые сетчатой зоной

- •Гормоны поджелудочной железы

- •Процесс мочеобразования

- •Продолговатый мозг

- •Функции продолговатого мозга[править | править исходный текст]

- •Средний мозг

- •Функции среднего мозга[править | править исходный текст]

- •Промежуточный мозг

- •Эпиталамус[править | править исходный текст]

- •Метаталамус[править | править исходный текст]

- •Гипоталамус[править | править исходный текст]

- •Третий желудочек[править | править исходный текст]

- •Функции промежуточного мозга[править | править исходный текст]

- •Мозжечок

- •Виды боли

- •Механизм боли

- •Проводящие пути болевой чувствительности

- •Передний и латеральный спино-таламические пути

- •Пути вдоль латерального спино-ретикулярного тракта из спинного в головной мозг

- •Пути вдоль латерального спино-мезэнцефалического тракта

- •Пути вдоль латерального спино-цервикального тракта из спинного в головной мозг

- •Антиноцицептивная система

- •Патологическая боль

- •Теории патологической боли

- •Патологические болевые синдромы

- •Особые виды боли

- •13.Строение и функции слухового анализатора. Восприятие звука. Понятие амплитудного максимума, микрофонного и суммационного потенциалов. С помощью слухового анализатора человек…

Функции толстой кишки Дефекация

Дефекация — опорожнение толстой кишки от каловых масс наступает в результате раздражения рецепторов прямой кишки накопившимися в ней каловыми массами. Позыв на дефекацию возникает при повышении давления в прямой кишке до 40—50 см вод. ст. Давление 20—30 см вод. ст. вызывает чувство наполнения прямой кишки. Сфинктеры прямой кишки — внутренний, состоящий из гладких мышц, и наружный, образованный поперечнополосатой мускулатурой, вне дефекации находятся в состоянии тонического сокращения. В результате рефлекторного расслабления этих сфинктеров, перистальтических сокращений кишки, сокращения мышцы, поднимающей задний проход (m. levator any), укорачивающей дистальную часть прямой кишки, сокращений ее кольцевых мышц кал выбрасывается из прямой кишки. В этом большое значение имеет так называемое натуживание, при котором сокращаются мышцы брюшной стенки и диафрагмы, повышается внут-рибрюшное давление, достигающее при акте дефекации 220 см вод. ст. Первичная рефлекторная дуга от рецепторов прямой кишки замыкается в пояснично-крестцовом отделе спинного мозга (рис. 9.19). Эта рефлекторная дуга обеспечивает непроизвольный акт дефекации. Произвольный акт осуществляется при участии коры больших полушарий мозга, центров продолговатого мозга и гипоталамуса.

Из спинального центра дефекации по парасимпатическим нервным волокнам в составе тазового нерва поступают импульсы, тормозящие тонус сфинктеров и усиливающие моторику прямой кишки, стимулируя акт дефекации. Симпатические нервные влияния повышают тонус сфинктеров и тормозят моторику прямой кишки.

Произвольный компонент акта дефекации состоит в нисходящих влияниях головного мозга на спинальный центр, в расслаблении наружного сфинктера, сокращении диафрагмы и брюшных мышц. У большинства здоровых людей акт дефекаций совершается 1—2 раза в сутки.

Газы толстой кишки. За сутки из кишечника при дефекации и вне ее выводится 100—500 мл газа. При метеоризме объем его может достигать Зли более. Растяжение толстой кишки газом вызывает состояние дискомфорта, чувство распирания. Растяжение газом тонкой кишки вызывает болевые ощущения.

Газы кишечника имеют различное происхождение. Часть их попадает в пищеварительный тракт при заглатывании пищи, и у страдающих аэрофагией в желудке и кишечнике содержится повышенное количество газа. В основном газ образуется в кишечнике.

При взаимодействии гидрокарбонатов секрета поджелудочной железы с кислыми продуктами кишечного химуса образуется значительное количество СО2. Газы продуцируются и микрофлорой кишечника. При переваривании некоторых видов пищи при участии микрофлоры образуется большое количество газов (бобы, капуста, лук, черный хлеб, картофель и др.).

У здоровых людей покидающую кишечник газовую смесь составляют N2 (24—90%), СО2 (4,3—29%), О2 (0,1—23%), Н2 (0,6—47%), метан (0—26%), в небольшом количестве сероводород, аммиак, меркаптан.

47. Основной обмен и условия его определения. Факторы, влияющие на величину основного обмена.

Основной обмен (ОО) - суточные энергозатраты организма в стандартных условиях:

- Утром (потому, что являются суточные колебания уровня энергозатрат - он минимален ночью в 3-4 часа и максимальный вечером в 17-18 часов);

- В условиях физического и эмоционального покоя (мышечная работа сопровождается увеличением энергозатрат, так как на сокращение мышц необходимо тратить значительное количество энергии; в условиях эмоционального напряжения активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы увеличивается количество катехоламинов и тироксина расщепления окисления и фосфорилирования увеличения энергозатрат)

- Лежа (чтобы не тратилась лишняя энергия на сокращение мышц на поддержание антигравитационной позы);

- При температуре комфорта (при этом поддержание постоянства температуры тела не требует напряжения процессов теплоотдачи и теплопродукции, то на эти процессы не тратится энергия);

- Натощак (через 10-12 часов после приема пищи, чтобы не проявлялась специфически динамическое действие жратвы).

Специфически-динамическое действие пищи - увеличение энергозатрат, что связано с приемом пищи. После приема углеводной и жировой пищи, специфически динамическое действие пищи составляет 10-15%, а белковой - 30%. Увеличение энергозатрат связано с активацией гладких мышц ЖКТ и выделения секретов (пищеварительных секретов), с процессами всасывания - все эти процессы протекают с использованием энергии АТФ. Аминокисноты после всасывания в печени дезаминуються и пераминуються, что также требует энергозатрат, поэтому специфически-динамическое действие белковой пищи выше, чем углеводородного и жировой.

Соответственно, определяя ОО создают условия, при которых энергия окисления питательных веществ витрачаеть на поддержание нормальной жизнедеятельности организма в состоянии бодрствования, но при условии, что энергозатраты организма минимальны. Энергия окисления питательных веществ при этом расходуется так:

- 50% ее превращается в первичное тепло и выделяется из организма, 50% идет на синтез АТФ;

Расходы АТФ следующие:

процессы биосинтеза - 23%;

сокращения мышц (поддержание тонуса скелетных мышц, сокращения миокарда и дыхательных мышц) - 15%;

работа механизмов активного транспорта веществ - 12%.

Факторы от которых зависит величина ОО:

Пол.

Масса тела.

Рост.

Возраст.

Особенности процессов обмена веществ в организме, а именно процессов аэробного окислительного фосфорилирования, степень сопряжения окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. Это в свою очередь, определяется влиянием на процессы окислительного фосфорилирования регуляторных механизмов - катехоламинов и тироксина.

Оценивают величину ОО, сравнивая ее со стандартным обменом - надлежащая (нормальная) величина для данного человека. Точнее величину стандартного обмена определяют по таблицам Хариса и Бенедикта. При этом учитывают пол, массу, рост и возраст. Допустимые отклонения ОО от должной величины на 15%. Если ОО выше или ниже должной величины более чем на 15%, это свидетельствует о нарушении нормального протекания в организме окислительного фосфорилирования, т.е. нарушение механизмов регуляции этих процессов.

|

Факторы влияющие на величину основного обмена:

возраст;

рост;

масса тела;

пол человека.

Самый интенсивный основной обмен отмечается у детей (у новорожденных – 53 ккал/кг в сутки, у детей первого года жизни – 42 ккал/кг в сутки). Средние величины основного обмена у взрослых здоровых мужчин составляют 1300–1600 ккал/сут, у женщин эти величины на 10% ниже. Это связано с тем, что у женщин меньше масса и поверхность тела. С возрастом величина основного обмена неуклонно снижается. Средняя величина основного обмена у здорового человека приблизительно 1 ккал/(кг×ч).

Закон поверхности Рубнера. Энергетические затраты теплокровного организма пропорциональны площади поверхности тела. Зависимость интенсивности основного обмена от площади поверхности тела была показана немецким физиологом Рубнером для различных животных. Согласно этому правилу, интенсивность основного обмена тесно связана с размерами поверхности тела:

у теплокровных организмов, имеющих разные размеры тела, с 1 м2 поверхности рассеивается одинаковое количество тепла.

Итак, подведем итог. Основной обмен — это энергозатраты организма в состоянии полного покоя, обеспечивающие функции всех органов и систем и поддержание температуры тела. Суточная потребность человека в энергии зависит от суточных энерготрат, которые складываются из расхода энергии на: 1) основной обмен; 2) усвоение пищи; 3) физическую (нервно–мышечную) деятельность. Хотите знать свои суточные затраты энергии? Тогда считайте:

Расчет суточной затраты энергии (уравнение Гарриса–Бенедикта):

Для женщин = 655 + [9,6 × Вес(кг)] + [1,8 × Рост(см)] – [4,7 × Возраст(годы)]

Для мужчин = 65 + [13,7 × Вес(кг)] + [5 × Рост(см)] – [6,8 × Возраст(годы)]

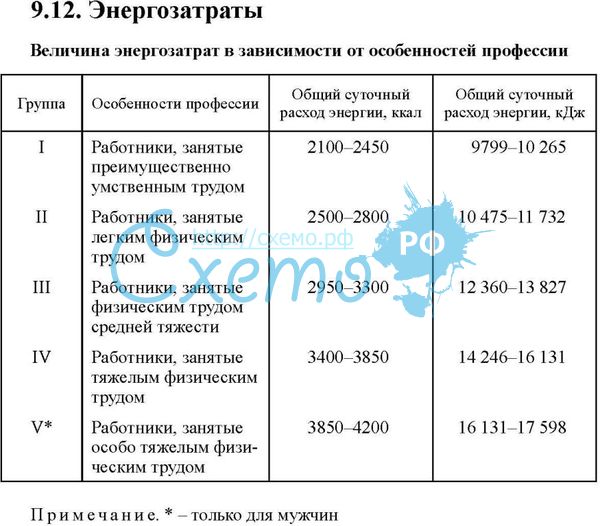

48. Валовый обмен. Специфическое динамическое действие пищи. Величина энергозатрат, взависимости от профессии.

Для характеристики валового энергетического обмена используется понятие основного обмена и обмена при различных видах деятельности. Основной обмен характеризуется величиной энергетических трат в условиях полного мышечного покоя, в стандартных условиях (при комфортной температуре среды, спустя 12 — 16 ч после приема пищи, в положении лежа). Расход энергии в этих условиях составляет 4,2 кДж в 1 ч на 1 кг массы тела.

Незначительные отклонения от этих условий приводят к изменению уровня обмена. После приема пищи происходит увеличение обмена в результате ее специфически динамического действия. Наиболее резкое повышение обмена (на 20 — 30%) происходит при потреблении белковой пищи. Смешанная углеводная я жировая пища вызывает повышение обмена на 10 — 15%. Повышение температуры тела на ГС вызывает увеличение обмена в среднем на 5%.

Величина теплоотдачи тесно связана с площадью поверхности тела (правило поверхности Рубнера). Поэтому расход энергии в условиях основного обмена на единицу поверхности у разных видов животных имеет значительно меньший разброс, чем на единицу массы тела. Так, у мыши, собаки и лошади относительные величины основного обмена составляют 4989, 4363 и 3944 кДж/м2 в сутки. При расчете на 1 кг массы тела удельные энерготраты у мыши составляют 2746, у собаки — 216, а у лошади — только 17 кДж.

Правило Рубнера справедливо не для всех случаев. Имеются очевидные исключения из него. Например, удельная теплоотдача на единицу поверхности кожи у лошади почти в два раза меньше, чем у быка. У диких животных удельные энерготраты в покое выше, чем у домашних. Установлено (И. А. Аршавский и др.), что систематическая мышечная работа сопровождается постепенным понижением энерготрат в условиях основного обмена.

С возрастом величины основного обмена падают.

Специфическое динамическое действие пищи (СДД) — этот термин обозначает энергетические затраты нашего организма, связанные с потреблением и перевариванием пищи. Сжигая калории, наш организм тратит калории.

При переваривании и усвоении белков затрачивается наибольшее количество энергии, примерно 30% от энергетической ценности продукта. Жиры, наоборот, усваиваются и откладываются в организме настолько легко, что СДД при их употреблении составляет всего лишь 2-3%. Количество затрачиваемой энергии на переработку углеводов находится где-то посередине между белками и жирами.

49.Физиология питания. Принципы составления пищевых рационов.

Физиология питания - это наука о превращении пищи в организме человека. Поступающая в оранизм пища превращается в энергию и "кирпичики" для построения человеческого тела. Потребность организма в тех или иных питательных веществах зависит от многих факторов. Это пол, возраст, вес, рост, состояние эндокринной системы, нервной системы, органов пищеварения и других внутренних органов. Питание также должно соответствовать и профессии человека, необходима выверенная и сбалансированная система питания, а не следование модным принципам. Нормальная жизнедеятельность организма человека обеспечивается только в том случае, если питание сбалансировано. Это значит, что соблюдаются достаточно обоснованные соотношения между многочисленными незаменимыми составными частями пищи, каждая из которых играет только ей свойственную роль в обмене веществ. Под незаменимыми составными частями пищи понимаются основные питательные вещества - белки, жиры, углеводы, витамины, вода и минеральные соли. Только тогда, когда калорийность, химический состав рациона и физико-химическое состояние пищевых веществ соответствует особенностям именно вашего уникального обмена веществ, можно говорить о рациональности питания.

Наша ежедневная пища поставляет нам необходимые для жизни вещества. Это:

углеводы и жиры как источники энергии;

белки как строительный материал (хотя они также могут быть источником энергии);

минеральные компоненты для правильного течения жизненных процессов, а также и в качестве строительных материалов;

особую группу составляют микроэлементы, необходимые в очень небольших количествах, но важные для регуляции обмена веществ и для различных жизненных функций;

витамины для жизненных процессов;

жидкость, которая одинаково необходима и как строительный материал (так как составляет около 65 % содержания массы тела), и как среда, в которой происходят жизненные процессы.

Важную роль в ежедневном питании играют также:

неперевариваемые организмом части пищи (растительная клетчатка, мелкие остатки крупы и черного хлеба), они очень важны для стимулирования работы кишечника;

различные вещества, придающие пище вкус: они возбуждают аппетит, стимулируют выделение пищеварительного сока и облегчают пищеварение.

Энергетическую ценность пищевых продуктов принято выражать в килокалориях. Одна килокалория — это количество теплоты, необходимое для согревания 1 кг воды на 1 °С. При сжигании в калориметре и окислении в организме 1 г углеводов высвобождается 4,0 ккал, 1 г жиров — 9,0 ккал. Энергетическая ценность 1 г белков — 4,0 ккал. Для выражения энергетической ценности пищевых продуктов в Международной системе единиц (СИ) пользуются переводным коэффициентом (1 ккал равна 4,184 кДж).

Пищевой рацион должен составляться исходя из потребностей организма. Можно выделить следующие основные физиологические постулаты, которых необходимо придерживаться при составлении рациона: калорийность принимаемой пищи должна соответствовать энергозатратам организма; в суточном рационе необходимо учитывать потребности организма в количестве белков, жиров и углеводов; необходимо учитывать соответствующую потребность в витаминах, солях и микроэлементах; учитывая возможность «токсического» влияния на организм чрезмерно больших доз витаминов, солей и микроэлементов, их количество не должно быть выше оптимального уровня. С учетом этого в суточном рационе должно быть: белков — 1,0 г/кг (в том числе не менее 30 г животных белков); жиров — 25-35 % общей калорийности (как минимум 15 % ненасыщенных жирных кислот); углеводы должны покрывать остальные энергетические потребности организма. В настоящее время в связи с уменьшением доли физического труда у большинства людей снизились энергетические затраты. Однако люди весьма часто употребляют больше калорий, чем требуется для восстановления энергетических затрат. Это приводит к отложению жира. Ожирение является одним из факторов риска, приводящих к развитию патологических процессов и снижающих продолжительность жизни. Ожирение часто сопрягается с нарушениями обмена, также приводящими к различного рода патологическим процессам. Поэтому для грубого суждения о сбалансированности процессов анаболизма и катаболизма предлагается ввести понятие об идедльном_весе.

50.Обмен белков. Азотистый баланс.

БЕЛКИ - сложные вещества - полимеры, состоящие из аминокислот, связанных между собой пептидной связью. Функции белков:

Основной строительный материал в организме.

Являются переносчиками витаминов, гормонов, жирных кислот и др. веществ.

Обеспечивает нормальное функционировании иммунной системы.

Обеспечивает состояние "аппарата наследственности".

Являются катализаторами всех биохимических метаболических реакций организма.

Организм человека в нормальных условиях (в условиях, когда нет необходимости пополнения дефицита ами- нокислот за счет распада сывороточных и клеточных белков) практически лишен резервов белка (мобилизу- емый резерв - 45г : 40г в мыщцах, 5г в крови и печени), поэтому единственным источником пополнения фонда аминокислот, из которых синтезируются белки организма, могут служить только белки пищи.

Различают заменимые аминокислоты (синтезируются в организме) и незаменимые аминокислоты (не могут синтезироваться в организме, а поэтому должны поступать в организм в пищей). К незаменимым амино- кислотам относятся: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. Недостаток незаменимых аминокислот в пище приводит к нарушениям белкового обмена.

Кроме основной функции белков - белки как пластический материал, он может использоваться и как источник энергии при недостатке других веществ (углеводов и жиров). При окислении 1 г белка освобождается около 4,1 ккал.

Поступая в организм с пищей белки окончательно расщепляются в ки-шечнике до аминокислот, всасываются в кровь и транспортируется в печень. Из печени аминокислоты поступают в ткани, где и используются в основ- ном для синтеза белков. Конечными продуктами метаболизма белков является аммиак, мочевина, мочевая кис- лота. Они выводятся из организма почками и частично потовыми железами.

При избыточном поступлении белков в организм, превышающем потреб-ность, они могут превращаться в углеводы и жиры. Избыточное потребление белка вызывают перегрузку работы печени и почек, участвующих в обезвреживании и элиминации их метаболитов. Повышается риск формирования аллергических реакций. Уси- ливаются процессы гниения в кишечнике - расстройство пищеварения в кишечнике. Дефицит белка в пище приводит к явлениям белкового голодания - истощению, дистрофии внутренних орга- нов, голодные отеки, апатия, снижению резистентности организма к действию повреждающих факторов внеш- ней среды, мышечной слабости, нарушении функции центральной и периферической нервной системы, нару- шению ОМЦ, нарушение развития у детей. Суточная потребность в белках - 1 г/кг веса при условии достаточного содержания незаменимых аминокислот (например, при приеме около 30 г животного белка), старики и дети - 1,2-1,5 г/кг, при тяжелой работе, росте мышц - 2 г/кг. Большую роль в обмене белков играет азот. Азот является обязательной составной частью белка и продуктов его расщепления. Азот поступает в организм только с белковой пищей. Белки содержат в среднем 16% азота. Азотистым балансом называется разность между количеством азота поступившего в организм и количест- вом азота выведенного из организма. Различают: азотистое равновесие, положительный и отрицательный азо- тистый баланс. Для здорового в обычных условиях характерно азотистое равновесие. В период роста, во время беременности, при интенсивных физических нагрузках наблюдается (при росте мышечной массы) положительный азотистый баланс. Отрицательный азотистый баланс формируется при белковом голодании, лихорадочных состояниях, нарушениях нейроэндокринной регуляции белкового обмена.

51.Обмен жиров. Их функции.