- •2. Законы раздражения возбудимых тканей

- •3. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

- •4. Физико-химические механизмы возникновения потенциала покоя

- •5. Физико-химические механизмы возникновения потенциала действия

- •Локальный ответ

- •Высоковольтный пиковый потенциал (спайк)

- •Скелетные мышцы, их строение и функции

- •Суммация

- •Амортизирующие сосуды[править | править исходный текст]

- •Сосуды распределения[править | править исходный текст]

- •Сосуды сопротивления[править | править исходный текст]

- •Обменные сосуды (капилляры)[править | править исходный текст]

- •Шунтирующие сосуды[править | править исходный текст]

- •Емкостные (аккумулирующие) сосуды[править | править исходный текст]

- •Сосуды возврата крови в сердце[править | править исходный текст]

- •Физиология параметров, измеряемых сфигмоманометрическими приборами[править | править исходный текст]

- •Артериальный пульс[править | править исходный текст]

- •Пальпация[править | править исходный текст]

- •Движение крови в капиллярах. Микроциркуляция

- •Кровяное депо

- •Сосудодвигательный центр

- •Рефлексогенные зоны

- •Причины физиологического лейкоцитоза[править | править исходный текст]

- •Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

- •Регуляция фибринолиза[править | править исходный текст]

- •Рефлекторная регуляция деятельности сердца

- •Законы работы сердца

- •Закон Франка-Старлинга

- •Феномен Анрепа

- •Лестница Боудича

- •Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха

- •Строение легких.

- •Регуляции дыхания Центральными (медуллярными) хеморецепторами

- •Рефлекторная регуляция дыхания

- •Содержание газов (в процентах)

- •Недыхательные функции легких

- •Защитные функции дыхательной системы

- •Пищеварение и его значение

- •Типы пищеварения

- •Конвейерный принцип организации пищеварения

- •Гнатодинамометрия

- •Пищеварение в тонкой кишке Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке

- •Моторная функция тонкой кишки

- •Моторная активность тонкой кишки[править | править исходный текст]

- •Перистальтические волны[править | править исходный текст]

- •Ретроградная перистальтика[править | править исходный текст]

- •Ритмическая сегментация[править | править исходный текст]

- •Маятникообразные сокращения[править | править исходный текст]

- •Тонические сокращения[править | править исходный текст]

- •Мигрирующий моторный комплекс[править | править исходный текст]

- •Регуляция моторики тонкой кишки[править | править исходный текст]

- •Функции толстой кишки Дефекация

- •Жиры (липиды) - органические соединения состоящие из глицерина и жирных кислот.

- •Обмен углеводов

- •Витамин а (каротин, ретинол)

- •Содержание витамина а в продуктах:

- •Содержание каротина в продуктах:

- •Витамин в1 (тиамин)

- •Содержание витамина в1 в продуктах:

- •Витамин в2 (рибофлавин)

- •Содержание витамина в2 в продуктах:

- •Витамин в6 (пиридоксин)

- •Содержание витамина в6 в продуктах:

- •Витамин в12 (цианкобаламин)

- •Содержание витамина в12 в продуктах:

- •Фолиевая кислота

- •Содержание фолиевой кислоты в продуктах:

- •Витамин d, d2, d3 (кальциферол, эргокальциферол, эргостерол)

- •Содержание витамина d в продуктах:

- •Витамин е (токоферол)

- •Содержание витамина е в продуктах:

- •Витамин н (биотин)

- •Содержание витамина н (биотина) в продуктах:

- •Витамин к (викасол)

- •Содержание витамина к в продуктах:

- •Витамин с (аскорбиновая кислота)

- •Содержание витамина с в растительных продуктах:

- •Витамин р (биофлавоноиды, рутин)

- •Содержание витамина р в растительных продуктах:

- •Витамин рр (никотинамид)

- •Содержание витамина рр в продуктах:

- •Витамин в5 (пантотеновая кислота, пантенол)

- •Содержание витамина в 5 в продуктах:

- •Витамин в15 (пангамовая кислота)

- •Содержание витамина в15 в продуктах:

- •Витамин f (жирные кислоты)

- •Химическая терморегуляция

- •Физическая терморегуляция

- •Зависимость температуры тела человека от места измерения[править | править исходный текст]

- •Химическая терморегуляция

- •Физическая терморегуляция

- •Гипофиз

- •Гормоны гипофиза.

- •Гормоны щитовидной железы

- •Содержание

- •Гландулярная эндокринная система[править | править исходный текст]

- •Агландулярная эндокринная система[править | править исходный текст]

- •Биохимия[править | править исходный текст]

- •Гормоны щитовидной железы

- •См. Также[править | править исходный текст]

- •Примечания[править | править исходный текст]

- •Гормоны надпочечников: мозговое вещество

- •Гормоны надпочечников: корковое вещество

- •Гормоны надпочечников, выделяемые сетчатой зоной

- •Гормоны поджелудочной железы

- •Процесс мочеобразования

- •Продолговатый мозг

- •Функции продолговатого мозга[править | править исходный текст]

- •Средний мозг

- •Функции среднего мозга[править | править исходный текст]

- •Промежуточный мозг

- •Эпиталамус[править | править исходный текст]

- •Метаталамус[править | править исходный текст]

- •Гипоталамус[править | править исходный текст]

- •Третий желудочек[править | править исходный текст]

- •Функции промежуточного мозга[править | править исходный текст]

- •Мозжечок

- •Виды боли

- •Механизм боли

- •Проводящие пути болевой чувствительности

- •Передний и латеральный спино-таламические пути

- •Пути вдоль латерального спино-ретикулярного тракта из спинного в головной мозг

- •Пути вдоль латерального спино-мезэнцефалического тракта

- •Пути вдоль латерального спино-цервикального тракта из спинного в головной мозг

- •Антиноцицептивная система

- •Патологическая боль

- •Теории патологической боли

- •Патологические болевые синдромы

- •Особые виды боли

- •13.Строение и функции слухового анализатора. Восприятие звука. Понятие амплитудного максимума, микрофонного и суммационного потенциалов. С помощью слухового анализатора человек…

Гнатодинамометрия

Гнатодинамометрия — метод определения силы жевательных мышц и выносливости опорных тканей зубов к восприятию давления при сжатии челюстей с помощью специального аппарата — гнатодинамометра. При сжатии гнатодинамометра зубами появляется ощущение боли, этот момент и фиксируют как показатель гнатодинамометрии. Показатели гнатодинамометрии в зависимости от пола, возраста и индивидуальных особенностей колеблются от 15 до 35 кг в области передних и 45—75 кг в области коренных зубов. Индивидуальная выносливость пародонта к давлению меняется при различных заболеваниях (пародонтоз, периодонтит, авитаминоз), а также при частичной потере зубов. Данные гнатодинамометрии имеют значение при протезировании зубов и ортодонтии.

жевательная эффективность

уровень измельчения пищи зубами. Жевательная эффективность измеряется в процентном сотношении по сравнению с интактной зубочелюстной системой, жевательная эффективность которой принимается за 100%.

41. Глотание и его фазы.

Глотание — это сложный процесс, главным образом потому, что глотка принимает участие как в акте дыхания, так и глотания. В течение нескольких секунд глотка преобразовывается в тракт для продвижения пищи. Это важно для того, чтобы из-за глотания не нарушалось дыхание. В целом глотание может быть разделено на: (1) произвольную фазу у стимулирующую процесс глотания; (2) глоточную фазу, которая является непроизвольной и обеспечивает продвижение пищи из глотки в пищевод; (3) пищеводную фазу — также непроизвольную, во время которой происходит транспорт пищи из глотки в желудок. Произвольная фаза глотания. Подготовленная для глотания пища произвольно уплотняется и отодвигается назад по направлению к глотке, где под давлением языка прижимается к твердому небу, а затем возвращается обратно. С этого момента глотание становится полностью непроизвольным и не может быть прервано обычным путем. Глоточная фаза. Попадая в задний отдел ротовой полости и глотку, пищевой комок раздражает область эпителиальных рецепторов, окружающих вход в глотку, в особенности тонзиллярный свод. Отсюда импульсы поступают в ствол мозга и вызывают серию рефлекторных глоточно-мышечных сокращений. 1. Мягкое небо поднимается наверх, закрывая задние хоаны, предотвращая заброс пищи в носовые полости. 2. Небно-глоточные складки по бокам от глотки подтягиваются к середине, приближаясь друг к другу. Таким способом эти складки формируют сагиттальную щель, по которой пища проходит к задней части глотки. Эта щель выполняет селективную роль, позволяя с легкостью проходить только достаточно пережеванной пище. Поскольку стадия глотания длится менее 1 сек, прохождение любого большого куска в пищевод обычно затруднено. 3. Голосовые связки гортани тесно смыкаются, и гортань подтягивается кверху и кпереди посредством мышц шеи. Эти действия (в сочетании с тем, что связки предотвращают движения надгортанника кверху) приводят к тому, что надгортанник отклоняется кзади от гортани. Все эти эффекты предотвращают попадание пищи в нос или трахею. Наиболее значимым является плотное сближение голосовых связок, в то же время надгортанник препятствует пище доходить до голосовых связок. Разрушение голосовых связок или мышц, вызывающих их сближение, приводит к удушению. 4. Движение гортани вверх одновременно подтягивает и расширяет вход в пищевод. В то же время верхние 3-4 см мышечной стенки пищевода, называемые верхним пищеводным (глоточно-пищеводным) сфинктером, расслабляются, позволяя пище проходить легко и свободно из задней части глотки в верхний отдел пищевода. В перерыве между глотаниями этот сфинктер обязательно остается сокращенным, препятствуя попаданию воздуха в пищевод во время дыхания. Движение гортани вверх также поднимает голосовую щель выше прохождения пищи. Так пища проходит по сторонам надгортанника, а не по его поверхности; это еще один защитный механизм от попадания пищи в трахею. 5. Как только гортань поднялась и глоточно-пищеводный сфинктер расслабился, все мышечные волокна глотки сокращаются, начиная от верхней ее части, распространяясь книзу вокруг средних и нижних глоточных зон и продвигая пищу перистальтически в пищевод. Суммируем механизмы глоточной фазы глотания: трахея закрывается, пищевод открывается, быстрые перистальтические волны, вызываемые нервной системой глотки, вынуждают пищевой комок проникать в верхний отдел пищевода. Весь процесс занимает менее 2 сек.

Источник: http://meduniver.com/Medical/Physiology/1126.html MedUniver

42. Фазы желудочной секреции. Запирательный рефлекс привратника. Функции желудка.

ФАЗЫ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ [ phases of gastric secretion ]

(Греч.: φάσις -

появление; 1812).

Фазы

желудочной секреции или фазы секреции

желудочного сока -

это характеристика развития во времени явлениясекреции желудочного

сока, стадии,

этапы этого процесса,

а также их зависимость от

других психофизических процессов.

В

многочисленных физиологических экспериментах и клинических наблюдениях доказана адаптация, структурно-функциональное приспособление системы

пищеварения в целом и/или

составляющих её частей (в

частности желудка)

к пищевому рациону,

к условиям потребления

пищи. Эта адаптация предназначена для

сохранения организмом своих структур ифункций в

пределах нормы в

изменяющихся условиях среды. Реально адаптация

осуществляется одновременно на

многихиерархических уровнях организма

в целом.

Основой

адаптации является прогнозирование (Трифонов

Е.В.,

1978,..., ..., 2012, …). Использование прогнозирования

в системе пищеварения косвенно

подтверждается

классическими экспериментами проведенными

в лаборатории И.П.

Павлова.

Частным результатом этих

экспериментов является формулирование

положений о трех фазах

желудочной секреции.

Иван Петрович Павлов (1849-1936) русский

физиолог, Нобелевская премия в 1904 г.,

Санкт-Петербург, Ленинград, Военно-медицинская

академия, см. фото

1, фото

2.

Процесс

секреции желудочного сока

является элементом совокупности процессов,

составляющих пищеварение.

Эта совокупность процессов не

начинается моментом приема

пищи. Она осуществляется непрерывно.

Так же непрерывно осуществляется и

секреция желудочного сока, как натощак,

когда полость желудка свободна от

пищевых масс, так и после приема пищи.

Незначительный уровень секреции

желудочного сока натощак резко возрастает

в зависимости от приема пищи, ее количества и

от её состава.

1. Первая

фаза желудочной секреции названа

сложнорефлекторной фазой желудочной

секреции. Она названа так потому, что

представляет собой комплекс условных

рефлексов и безусловных

рефлексов.

По существу эта фаза

являетсяпреднастройкой желудочной

секреции к приему пищи. Эту

преднастройку, упреждающее управление системой

пищеварения обусловливают многие факторы,

связанные с опытом потребления

пищи. Вероятностная информация о

привычном режимепитания

и обстановке приема пищи, об известном

рационе питания содержится

в памяти регуляторов системы

пищеварения. Эта информация вместе с

информацией о целях системы,

об объекте

управления,

о среде используется

регулятором системы пищеварения

- пищеварительным

центром для

формирования прогноза необходимого

управления желудочной секрецией.

Сформированный прогноз

с упреждением реализуется на

объекты управления.

Оперативная информация

к пищеварительному центру поступает

по афферентным нервным

волокнам от

различныхсенсорных

рецепторов.

Это экстерорецепторы зрения и слуха, обоняния и вкуса,

это механорецепторы и хеморецепторыорганов полости

рта.

Сформированное управление с упреждением

по блуждающим

нервам поступает

к нервным

сплетениямстенки

желудка (часть энтерической

нервной системы),

далее к железам

желудка еще

до того как пищевые массы, при необходимости

измельченные в полости рта, перемешанные

со слюной проглатываются

и попадают в полость желудка.Доказательства такого

упреждающего управления получены в

различных опытах лаборатории И.П.Павлова

(опыты Цитовича, 1911 г. со щенками, опыты

с изолированным желудочком, опыты с

«мнимым кормлением») в клинических

исследованиях. Доказано, что в осуществлении

сложнорефлекторной фазы желудочной

секреции участвуют высшие отделы центральной

нервной системы, кора

головного мозга.

Именно поэтому эту фазу называют

иногда цефалической

фазой желудочной секреции.

![]() 2. Вторая

фаза желудочной секреции начинается

с момента поступления пищи в желудок и

называется желудочной

фазой желудочной секреции,

или нейро-гуморальной

фазой желудочной секреции.

Попавшая в желудок пища раздражаетслизистую

оболочку желудка.

В осуществлении реакции на

это раздражение участвуют

три механизма.

Первым

по быстродействию (наиболее

быстродействующим) является эндогенные

нейрогенные механизмы с участиемэнтерической

нервной системы.

Частью энтерической системы являются

нервные сплетения, расположенные в

стенке желудка. Короткие

периферические парасимпатические и симпатические

нейронные цепи,

составленные

вегетативнымиафферентными и эфферентными нейронами,

представляют собой

простейшие эндогенные регуляторы желудка.

Вторым

по быстродействию является экзогенные

нейрогенные механизмы регулирования,

осуществляемый структурами центральной

нервной системы, объединяемыми общим

названием «пищеварительный центр«.

Управляющие сигналы как эндогенных,

так и экзогенных регуляторов могут

реализовываться как нейрогенным, так

и гуморальным путем. В пищеварительном

тракте синтезируется,

резервируется и выводится около ста

различных гормонов (около

сорока из них к настоящему времени

идентифицированы). Эти гормоны могут

быть как средством реализации управляющих

сигналов любых гуморальных и нейрогенных

эндогенных регуляторов, так и средством

реализации управляющих сигналов экзогенных

регуляторов (пищеварительного

центра). Управляющие сигналы могут

усиливать или ослаблять желудочную

секрецию. Первым из желудочно-кишечных

гормонов был открыт (Edkins,

J. S..

On

the chemical mechanism of gastric secretion. Proc. R. Soc. Lond. B

Biol. Sci. 76: 376, 1905) и

идентифицирован

(Gregory,

H., P. M. Hardy, D. S. Jones, G. W. Kenner, AND R. C. Sheppard. The

antral hormone gastrin. I. Structure of gastrin. Nature 204: 931-933,

1964) гастрин.

Он

стимулирует секрецию желудочного сока,

главным образом соляной

кислоты.

Третьим

по быстродействию (с наименьшим

быстродействием) механизмом регулирования

во второй фазе желудочной секреции

являются эндогенные гуморальные

механизмы.

Это долговременные механизмы,

осуществляющиеся на клеточномуровне.

После

6 ÷ 8 часов переваривания пищи в

желудке образовавшийся химус порциями

начинает поступать вдвенадцатиперстную

кишку.

С этого момента начинается следующая

фаза желудочной секреции.

3. Третья

фаза желудочной секреции называется кишечной

фазой желудочной секреции.

В осуществлении этой фазы участвуют

как нейрогенные, так и гуморальные

механизмы. Желудочная секреция может

усиливаться в результате действиягормона

двенадцатиперстной кишки энтерогастрина

и ослабляться в результате действия

гормона двенадцатиперстной кишки

энтерогастрона. Обычно небольшие порции

химуса, поступающие из желудка в

двенадцатиперстную кишку, быстро

нейтрализуются щёлочным кишечным

соком.

Однако если по ряду причин этого

не происходит, химус двенадцатиперстной

кишки может иметь кислотность ниже

pH = 2,5. Это ведет к увеличению скорости секреции

энтерогастрона. Энтерогастрон снижает

скорость секреции желудочного сока.

Причиной, ведущей к увеличению секреции

энтерогастрона, может быть поступление

из желудка в двенадцатиперстную кишку

большого содержания жира в

химусе.

В

экспериментах на животных и при

клинических исследованиях установлено,

что в управлении желудочной секрецией

во всех ее фазах принимают участие

различные отделы нервной

системы от

подкорковых структур до коры

больших полушарий головного

мозга.

Функции

системы пищеварения

являются частными по отношению к

интегральной функции питания.

Питание представляет собой

непрерывную совокупность циклических процессов разных уровней иерархии от целого организма до

системы пищеварения, клеток и субклеточных

структур.

Очевидно, что во времени и

в пространстве все

эти процессы представляют собой сложные

функции прошлого, настоящего и будущего.

Для изучения циклической функции

питания и её составляющих необходимо

выбрать относительную начальную «точку

отсчета».

При этом предпочтительна такая «точка

отсчета», от которой больше

всего зависят все исследуемые процессы.

Очевидно, что больше всего зависят друг

от друга процессы одного уровняиерархии.

Именно относительно них следует

рассматривать взаимозависимые процессы.

Например, неразумно было бы для измерения

длины карандаша в качестве начальной

точки отсчета взять положение луны,

имеющей малое отношение к карандашу. И

правильным было бы выбрать в качестве

начальной точки отсчета нуль на обычной

школьной измерительной линейке.

Аналогично, в качестве таких начальных

ориентиров для рассмотрения функций

системы пищеварения можно выбрать

два периода питания:

период потребления пищи и период между

приемами пищи, период натощак. Именно

такие предпосылки лежат в основе взглядов на

функцию питания многих западных ученых,

рассматривающих функции системы

пищеварения и её частей, относительно

указанных двух событий (период между

приемами пищи, период натощак). Вместе

с тем ясно, что процесс приема пищи и

процессы пищеварения - процессы разного

уровня иерархии. Несомненно, процессы

пищеварения зависят от процесса приема

пищи. Но еще больше процессы пищеварения

зависят друг от друга. Поэтому рассмотрение

циклических процессов пищеварения

правильнее относить к одному из процессов

пищеварения. Именно так

развивались исследования российских

ученых, в частности ученых школы И.П.

Павлова и

их последователей. Подобныепредпосылки используют

большинство современных

российских физиологов в теоретических исследованиях

и врачей вмедицинской практике.

Такие предпосылки не исключают

решения задачи другой

категории: исследования зависимостеймежду

процессами разных уровней иерархии

(интегральных процессов питания и

подчиненных им частных процессов

пищеварения).

Ученые

школы И.П.Павлова в качестве центрального

процесса пищеварения, от которого

зависят все другие процессы пищеварения,

избрали секрецию желудочного

сока.

Секреция желудочного сока разделялась

на три фазы:сложнорефлекторная

фаза секреции

желудочного сока, желудочная

фаза секреции

желудочного сока и кишечная

фазасекреции

желудочного сока. Относительно этого

процесса рассматривались предшествующие

и последующие процессы пищеварения от

процессов пищеварения в полости

рта до

пищеварения в тонкой и толстой

кишке и дефекации.

2. Вторая

фаза желудочной секреции начинается

с момента поступления пищи в желудок и

называется желудочной

фазой желудочной секреции,

или нейро-гуморальной

фазой желудочной секреции.

Попавшая в желудок пища раздражаетслизистую

оболочку желудка.

В осуществлении реакции на

это раздражение участвуют

три механизма.

Первым

по быстродействию (наиболее

быстродействующим) является эндогенные

нейрогенные механизмы с участиемэнтерической

нервной системы.

Частью энтерической системы являются

нервные сплетения, расположенные в

стенке желудка. Короткие

периферические парасимпатические и симпатические

нейронные цепи,

составленные

вегетативнымиафферентными и эфферентными нейронами,

представляют собой

простейшие эндогенные регуляторы желудка.

Вторым

по быстродействию является экзогенные

нейрогенные механизмы регулирования,

осуществляемый структурами центральной

нервной системы, объединяемыми общим

названием «пищеварительный центр«.

Управляющие сигналы как эндогенных,

так и экзогенных регуляторов могут

реализовываться как нейрогенным, так

и гуморальным путем. В пищеварительном

тракте синтезируется,

резервируется и выводится около ста

различных гормонов (около

сорока из них к настоящему времени

идентифицированы). Эти гормоны могут

быть как средством реализации управляющих

сигналов любых гуморальных и нейрогенных

эндогенных регуляторов, так и средством

реализации управляющих сигналов экзогенных

регуляторов (пищеварительного

центра). Управляющие сигналы могут

усиливать или ослаблять желудочную

секрецию. Первым из желудочно-кишечных

гормонов был открыт (Edkins,

J. S..

On

the chemical mechanism of gastric secretion. Proc. R. Soc. Lond. B

Biol. Sci. 76: 376, 1905) и

идентифицирован

(Gregory,

H., P. M. Hardy, D. S. Jones, G. W. Kenner, AND R. C. Sheppard. The

antral hormone gastrin. I. Structure of gastrin. Nature 204: 931-933,

1964) гастрин.

Он

стимулирует секрецию желудочного сока,

главным образом соляной

кислоты.

Третьим

по быстродействию (с наименьшим

быстродействием) механизмом регулирования

во второй фазе желудочной секреции

являются эндогенные гуморальные

механизмы.

Это долговременные механизмы,

осуществляющиеся на клеточномуровне.

После

6 ÷ 8 часов переваривания пищи в

желудке образовавшийся химус порциями

начинает поступать вдвенадцатиперстную

кишку.

С этого момента начинается следующая

фаза желудочной секреции.

3. Третья

фаза желудочной секреции называется кишечной

фазой желудочной секреции.

В осуществлении этой фазы участвуют

как нейрогенные, так и гуморальные

механизмы. Желудочная секреция может

усиливаться в результате действиягормона

двенадцатиперстной кишки энтерогастрина

и ослабляться в результате действия

гормона двенадцатиперстной кишки

энтерогастрона. Обычно небольшие порции

химуса, поступающие из желудка в

двенадцатиперстную кишку, быстро

нейтрализуются щёлочным кишечным

соком.

Однако если по ряду причин этого

не происходит, химус двенадцатиперстной

кишки может иметь кислотность ниже

pH = 2,5. Это ведет к увеличению скорости секреции

энтерогастрона. Энтерогастрон снижает

скорость секреции желудочного сока.

Причиной, ведущей к увеличению секреции

энтерогастрона, может быть поступление

из желудка в двенадцатиперстную кишку

большого содержания жира в

химусе.

В

экспериментах на животных и при

клинических исследованиях установлено,

что в управлении желудочной секрецией

во всех ее фазах принимают участие

различные отделы нервной

системы от

подкорковых структур до коры

больших полушарий головного

мозга.

Функции

системы пищеварения

являются частными по отношению к

интегральной функции питания.

Питание представляет собой

непрерывную совокупность циклических процессов разных уровней иерархии от целого организма до

системы пищеварения, клеток и субклеточных

структур.

Очевидно, что во времени и

в пространстве все

эти процессы представляют собой сложные

функции прошлого, настоящего и будущего.

Для изучения циклической функции

питания и её составляющих необходимо

выбрать относительную начальную «точку

отсчета».

При этом предпочтительна такая «точка

отсчета», от которой больше

всего зависят все исследуемые процессы.

Очевидно, что больше всего зависят друг

от друга процессы одного уровняиерархии.

Именно относительно них следует

рассматривать взаимозависимые процессы.

Например, неразумно было бы для измерения

длины карандаша в качестве начальной

точки отсчета взять положение луны,

имеющей малое отношение к карандашу. И

правильным было бы выбрать в качестве

начальной точки отсчета нуль на обычной

школьной измерительной линейке.

Аналогично, в качестве таких начальных

ориентиров для рассмотрения функций

системы пищеварения можно выбрать

два периода питания:

период потребления пищи и период между

приемами пищи, период натощак. Именно

такие предпосылки лежат в основе взглядов на

функцию питания многих западных ученых,

рассматривающих функции системы

пищеварения и её частей, относительно

указанных двух событий (период между

приемами пищи, период натощак). Вместе

с тем ясно, что процесс приема пищи и

процессы пищеварения - процессы разного

уровня иерархии. Несомненно, процессы

пищеварения зависят от процесса приема

пищи. Но еще больше процессы пищеварения

зависят друг от друга. Поэтому рассмотрение

циклических процессов пищеварения

правильнее относить к одному из процессов

пищеварения. Именно так

развивались исследования российских

ученых, в частности ученых школы И.П.

Павлова и

их последователей. Подобныепредпосылки используют

большинство современных

российских физиологов в теоретических исследованиях

и врачей вмедицинской практике.

Такие предпосылки не исключают

решения задачи другой

категории: исследования зависимостеймежду

процессами разных уровней иерархии

(интегральных процессов питания и

подчиненных им частных процессов

пищеварения).

Ученые

школы И.П.Павлова в качестве центрального

процесса пищеварения, от которого

зависят все другие процессы пищеварения,

избрали секрецию желудочного

сока.

Секреция желудочного сока разделялась

на три фазы:сложнорефлекторная

фаза секреции

желудочного сока, желудочная

фаза секреции

желудочного сока и кишечная

фазасекреции

желудочного сока. Относительно этого

процесса рассматривались предшествующие

и последующие процессы пищеварения от

процессов пищеварения в полости

рта до

пищеварения в тонкой и толстой

кишке и дефекации.

Функции желудка.

Желудок имеет три основные функции: моторную, секреторную и инкреторную. Последняя выражается в выделении в кровь гормона гастрина, усиливающего деятельность желез тела желудка, и угнетающего ее гормона гастрона.

Моторика (перистальтика) желудка активируется блуждающим нервом - вагусом, а точнее - выделяемым на его окончаниях передатчиком нервных импульсов ацетилхолином (вызывает голодные сокращения желудка), и непосредственно пищей. За счет моторики пища перемешивается с желудочным соком и отдельными порциями проталкивается в двенадцатиперстную кишку.

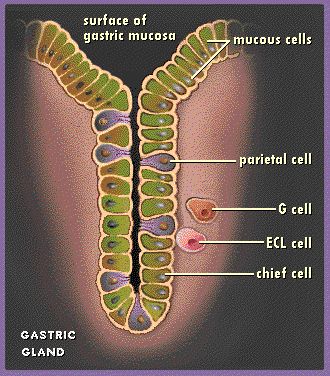

Микроскопия желудочных желез

Мукоциты выделяют слизь. Париетальные клетки, расположенные в более глубоких слоях , выделяют соляную кислоту. G-клетки (гастриновые клетки), которые находятся преимущественно в полости желудка, выделяют гастрин. TCL-клетки выделяют гистамин, а главные клетки выделяют пепсиноген. Внутренний фактор Кастла, необходимый для усвоения витамина В12, вероятнее всего выделяют париетальные клетки.

Величина желудочной секреции обычно недооценивается, а она может достигать трех литров в сутки! Выделение соков протекает в три фазы. Первая - нейрогенная активирующая фаза - осуществляется рефлекторно (реакция на аппетитный вид и запах пищи) и через блуждающий нерв, передающий сигнал изо рта (реакция на вкус и жевание). Нервное воздействие распространяется и на находящиеся в толще слизистой оболочки так называемые тучные клетки, выделяющие гистамин - местный гормон, который стимулирует секрецию соляной кислоты обкладочными клетками. Вторая - гуморальная активирующая фаза - начинается с того момента, когда пища достигает антрального отдела желудка. Непосредственное действие пищи и перистальтика вызывают выделение гормона гастрина, который активирует секрецию всех желез тела желудка. Третья фаза - гуморальная тормозящая. В ходе секреции кислотность содержимого желудка повышается. Напомню, что кислотность оценивают по концентрации водородных ионов и выражают отрицательным логарифмом этой концентрации - рН, величина которой колеблется от 1 в чистой сильной кислоте до 14 в чистой сильной щелочи. Кровь нейтральна и имеет рН = 7,4. Обычно в момент максимального закисления рН в желудке доходит до 3,5, а при повышенной кислотности - до 2. Отметим, что при такой величине рН наблюдается наибольшая активация пепсина. В ответ на воздействие кислоты в антральной части желудка выделение гастрина подавляется. Одновременно кислота вызывает сокращение мышц привратника, что препятствует перемещению кислой пищевой кашицы из желудка в кишечник. Если кислота в кишечник все же поступает, то ее секреция дополнительно подавляется энтерогормонами, выделяемыми двенадцатиперстной кишкой, в частности соматостатином. Все вместе называется гастродуоденальной регуляцией секреции соляной кислоты.

Посмотрите на анимациях механизмы образования соляной кислоты в желудке под влиянием центральной нервной системы (здесь), гастрина (здесь) и гистамина (здесь)

Слизь выделяется постоянно во всех отделах желудка и является одним из основных факторов защиты от действия кислого сока. К тому же клетки желудка выделяют щелочную часть соды - анион HCO3- и аммиак - NH3, тоже щелочной. За слизе-щелочной броней клетки чувствуют себя в кислой среде достаточно комфортно.

43. Состав и свойства сока поджелудочной железы. Фазы секреции.

Регуляция панкреатической секреции.

Поджелудочная железа человека натощак выделяет небольшое количество секрета. При поступлении пишевого содержимого из желудка в 12-перстную кишку поджелудочная железа человека выделяет сок со средней скоростью 4,7 мл/мин. За сутки выделяется 1,5-2,5 л сока сложного состава.

Сок представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со средним содержанием воды 987 г/л. Сок поджелудочной железы щелочной реакции (рН = 7,5-8,8). Сок поджелудочной железы участвует в нейтрализации и ощелачивании кислого пищевого содержимого желудка в 12-перстной кишке, богат ферментами, которые переваривают все виды питательных веществ.

Секреция сока поджелудочной железы резко усиливается через 2-3 мин после приема пищи и продолжается 6-14 ч. От количества и качества пищи зависит объем, состав выделяемого сока, динамика выделения. Чем выше кислотность пищевого содержимого желудка, поступающего в 12-перстную кишку, тем больше выделяется сока поджелудочной железы.

Секреция поджелудочной железы при стимуляции ее приемом пищи имеет характерную динамику и проходит несколько фаз.

Первая, или мозговая, фаза секреции обусловлена видом, запахом пищи и другими раздражителями, связанными с приемом пищи (условно-рефлекторные раздражения), а также воздействиями на рецепторы слизистой оболочки рта, жеванием и глотанием (безусловно-рефлекторные раздражения). Нервные импульсы, возникающие в рецепторах, достигают продолговатого мозга и затем по волокнам блуждающего нерва поступают к железе и вызывают ее секрецию.

Вторая, или поджелудочковая, фаза характеризуется тем, что секреция железы стимулируется и поддерживается рефлексами с механо- и хеморецепторов желудка.

С переходом желудочного содержимого в 12-перстную кишку начинается третья, или кишечная, фаза секреции, связанная с действием на слизистую оболочку 12-псрстной кишки кислого ее содержимого. Механизм секреции направлен на срочную адаптацию секреции ферментов поджелудочной железы к виду принятой пищи. Прием пищи вызывает увеличение выделения всех ферментов в составе сока, но для разных видов пищи это увеличение выражено в разной мере. Пища с большим содержанием углеводов вызывает увеличение в соке амилазов (ферментов, расщепляющих углеводы), белков — трипсина и тринсиногена, жирной пищи — липазы, т.е. поджелудочная железа синтезирует и секретизирует больше того фермента, который гидролизует преобладающие в рационе питательные вещества.

Регуляция панкреатической секреции осуществляется рефлекторными и гуморальными механизмами. Но главными являются гуморальные. Выделяют три фазы поджелудочной секреции.

1.Сложнорефлекторная фаза. Она запускает секрецию сока. Включает условно-рефлекторный и безусловно-рефлекторный периоды. сокоотделение начинается через 2-3 минуты после начала приема пищи. Это связано с воздействием условно-рефлекторных факторов на рецепторы зрительной, слуховой и обонятельной сенсорных систем. При воздействии пищевых масс на механо-, термо – и вкусовые рецепторы полости рта и глотки включаются безусловно-рефлекторные механизмы. Нервные импульсы от рецепторов поступают в секреторный центр продолговатого мозга. От него по эфферентным волокнам вагуса они идут к ацинарным клеткам. Симпатические нервы тормозят секрецию.

2.Желудочная фаза. Начинается с момента поступления пищевого комка в желудок. Он также раздражает механо – и хеморецепторы желудка, импульсы от которых идут в центр секреции. Затем по вагусу к поджелудочной железе. Наиболее сильными рефлекторными стимуляторами секреции панкреатического сока в эту фазу являются соляная кислота, продукты гидролиза жиров и углеводов. Возбуждает секрецию и вырабатывающийся в желудке гастрин.

3.Кишечная фаза. Развивается после поступления химуса в двенадцатиперстную кишку. Рефлекторные механизмы в этой фазе играют незначительную роль. Соляная кислота, содержащаяся в химусе, вызывает выделение S-клетками слизистой двенадцатиперстной кишки гормона секретина (Долинский и Попельский, 1898 г. Бейлисс и Старлинг, 1902 г.). Секретин значительно усиливает поступление из эпителиальных клеток в протоки гидрокарбонат анионов. В результате выделяется большое количество сока богатого гидрокарбонатом натрия. Одновременно соляная кислота стимулирует образование I-клетками кишки гормона холецистокинина-панкреозимина (ХЦК-ПЗ). Он вызывает высвобождение проферментов из гранул ацинарных клеток, а поэтому их выделение в сок. Кроме того панкреатическую секрецию в этой фазе усиливают вазоактивный интестинальный пептид (ВИП), серотонин, инсулин. Тормозящее влияние на выделение поджелудочного сока оказывают глюкагон, желудочный ингибирующий пептид (GIP) и соматостатин.

44. Холирез и холикинез. Функции желчи.

У человека за сутки образуется 1000—1800 мл желчи (около 15 мл на 1 кг массы тела). Процесс образования желчи — желчеотделение (холерез) — осуществляется непрерывно, а поступление желчи в двенадцатиперстную кишку — желчевыделение (холекинез) — периодически, в основном в связи с приемом пищи. Натощак в кишечник желчь почти не поступает, она направляется в желчный пузырь, где при депонировании концентрируется и несколько изменяет свой состав, поэтому принято говорить о двух видах желчи — печеночной и пузырной

Жёлчь выполняет целый комплекс разнообразных функций, большинство из которых связано с пищеварением, обеспечивая смену желудочного пищеварения на кишечное, ликвидируя действие опасного для ферментов поджелудочного сока пепсина и создавая благоприятные условия для этих ферментов.

Жёлчные кислоты, содержащиеся в жёлчи, эмульгируют жиры и участвуют в мицеллообразовании, активизируют моторику тонкой кишки, стимулирует продукцию слизи игастроинтенсинальных гормонов: холецистокинина и секретина, предупреждают адгезию бактерий и белковых агрегатов.

Жёлчь также участвует в выполнении выделительной функции. Холестерин, билирубин и ряд других веществ не могут фильтроваться почками и их выделение из организма происходит через жёлчь. Экскретируется с калом 70 % находящегося в жёлчи холестерина (30 % реабсорбируется кишечником), билирубин, а также перечисленные выше металлы, стероиды, глутатион.[5]

Жёлчь активирует Киназоген, превращая его в энтеропептидазу, которая в свою очередь активирует трипсиноген, превращая его в трипсин, таким образом, жёлчь активирует ферменты, необходимые для переваривания белков.

45. Пищеварение в тонкой кишке. Моторная деятельность кишки.