- •2. Законы раздражения возбудимых тканей

- •3. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

- •4. Физико-химические механизмы возникновения потенциала покоя

- •5. Физико-химические механизмы возникновения потенциала действия

- •Локальный ответ

- •Высоковольтный пиковый потенциал (спайк)

- •Скелетные мышцы, их строение и функции

- •Суммация

- •Амортизирующие сосуды[править | править исходный текст]

- •Сосуды распределения[править | править исходный текст]

- •Сосуды сопротивления[править | править исходный текст]

- •Обменные сосуды (капилляры)[править | править исходный текст]

- •Шунтирующие сосуды[править | править исходный текст]

- •Емкостные (аккумулирующие) сосуды[править | править исходный текст]

- •Сосуды возврата крови в сердце[править | править исходный текст]

- •Физиология параметров, измеряемых сфигмоманометрическими приборами[править | править исходный текст]

- •Артериальный пульс[править | править исходный текст]

- •Пальпация[править | править исходный текст]

- •Движение крови в капиллярах. Микроциркуляция

- •Кровяное депо

- •Сосудодвигательный центр

- •Рефлексогенные зоны

- •Причины физиологического лейкоцитоза[править | править исходный текст]

- •Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

- •Регуляция фибринолиза[править | править исходный текст]

- •Рефлекторная регуляция деятельности сердца

- •Законы работы сердца

- •Закон Франка-Старлинга

- •Феномен Анрепа

- •Лестница Боудича

- •Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха

- •Строение легких.

- •Регуляции дыхания Центральными (медуллярными) хеморецепторами

- •Рефлекторная регуляция дыхания

- •Содержание газов (в процентах)

- •Недыхательные функции легких

- •Защитные функции дыхательной системы

- •Пищеварение и его значение

- •Типы пищеварения

- •Конвейерный принцип организации пищеварения

- •Гнатодинамометрия

- •Пищеварение в тонкой кишке Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке

- •Моторная функция тонкой кишки

- •Моторная активность тонкой кишки[править | править исходный текст]

- •Перистальтические волны[править | править исходный текст]

- •Ретроградная перистальтика[править | править исходный текст]

- •Ритмическая сегментация[править | править исходный текст]

- •Маятникообразные сокращения[править | править исходный текст]

- •Тонические сокращения[править | править исходный текст]

- •Мигрирующий моторный комплекс[править | править исходный текст]

- •Регуляция моторики тонкой кишки[править | править исходный текст]

- •Функции толстой кишки Дефекация

- •Жиры (липиды) - органические соединения состоящие из глицерина и жирных кислот.

- •Обмен углеводов

- •Витамин а (каротин, ретинол)

- •Содержание витамина а в продуктах:

- •Содержание каротина в продуктах:

- •Витамин в1 (тиамин)

- •Содержание витамина в1 в продуктах:

- •Витамин в2 (рибофлавин)

- •Содержание витамина в2 в продуктах:

- •Витамин в6 (пиридоксин)

- •Содержание витамина в6 в продуктах:

- •Витамин в12 (цианкобаламин)

- •Содержание витамина в12 в продуктах:

- •Фолиевая кислота

- •Содержание фолиевой кислоты в продуктах:

- •Витамин d, d2, d3 (кальциферол, эргокальциферол, эргостерол)

- •Содержание витамина d в продуктах:

- •Витамин е (токоферол)

- •Содержание витамина е в продуктах:

- •Витамин н (биотин)

- •Содержание витамина н (биотина) в продуктах:

- •Витамин к (викасол)

- •Содержание витамина к в продуктах:

- •Витамин с (аскорбиновая кислота)

- •Содержание витамина с в растительных продуктах:

- •Витамин р (биофлавоноиды, рутин)

- •Содержание витамина р в растительных продуктах:

- •Витамин рр (никотинамид)

- •Содержание витамина рр в продуктах:

- •Витамин в5 (пантотеновая кислота, пантенол)

- •Содержание витамина в 5 в продуктах:

- •Витамин в15 (пангамовая кислота)

- •Содержание витамина в15 в продуктах:

- •Витамин f (жирные кислоты)

- •Химическая терморегуляция

- •Физическая терморегуляция

- •Зависимость температуры тела человека от места измерения[править | править исходный текст]

- •Химическая терморегуляция

- •Физическая терморегуляция

- •Гипофиз

- •Гормоны гипофиза.

- •Гормоны щитовидной железы

- •Содержание

- •Гландулярная эндокринная система[править | править исходный текст]

- •Агландулярная эндокринная система[править | править исходный текст]

- •Биохимия[править | править исходный текст]

- •Гормоны щитовидной железы

- •См. Также[править | править исходный текст]

- •Примечания[править | править исходный текст]

- •Гормоны надпочечников: мозговое вещество

- •Гормоны надпочечников: корковое вещество

- •Гормоны надпочечников, выделяемые сетчатой зоной

- •Гормоны поджелудочной железы

- •Процесс мочеобразования

- •Продолговатый мозг

- •Функции продолговатого мозга[править | править исходный текст]

- •Средний мозг

- •Функции среднего мозга[править | править исходный текст]

- •Промежуточный мозг

- •Эпиталамус[править | править исходный текст]

- •Метаталамус[править | править исходный текст]

- •Гипоталамус[править | править исходный текст]

- •Третий желудочек[править | править исходный текст]

- •Функции промежуточного мозга[править | править исходный текст]

- •Мозжечок

- •Виды боли

- •Механизм боли

- •Проводящие пути болевой чувствительности

- •Передний и латеральный спино-таламические пути

- •Пути вдоль латерального спино-ретикулярного тракта из спинного в головной мозг

- •Пути вдоль латерального спино-мезэнцефалического тракта

- •Пути вдоль латерального спино-цервикального тракта из спинного в головной мозг

- •Антиноцицептивная система

- •Патологическая боль

- •Теории патологической боли

- •Патологические болевые синдромы

- •Особые виды боли

- •13.Строение и функции слухового анализатора. Восприятие звука. Понятие амплитудного максимума, микрофонного и суммационного потенциалов. С помощью слухового анализатора человек…

Конвейерный принцип организации пищеварения

И. П. Павлов сравнивал деятельность пищеварительного тракта с конвейерным химическим производством. Этот «конвейер» представляется в виде последовательной цепи деградации пищи и ее питательных веществ. Пищеварительный конвейер заключается в преемственности следующих процессов:

1) органных: пищеварение в полости рта- желудочное пищеварение - кишечное пищеварение;

2) физических и химических: размельчение, увлажнение, набухание, растворение пищи; денатурация белков; гидролиз полимеров до стадии различных олигомеров, затем мономеров; их транспорт из пищеварительного тракта в кровь и лимфу;

3) полостного и пристеночного пищеварения от центральной части пищевого комка в желудке к его примукозальному слою;от вершины кишечной ворсинки к ее основанию; от полостного гидролиза питательных веществ в тонкой кишке к продолжению его в зоне примукозальной слизи, затем в зоне гликокаликса и наконец на мембранах энтероцитов;

4) гидролиза на апикальных мембранах энтероцитов и транспорта в энтероцит образовавшихся мономеров, а из него — в интерстициальную ткань и затем в кровь и лимфу;

5) ферментативной деполимеризации питательных веществ.

При этом в каждом проксимальнее расположенном отделе осуществляются процессы, повышающие эффективность их в следующем, дистальнее расположенном отделе.

Интеграция, правильная последовательность работы элементов пищеварительного конвейера во времени и пространстве обеспечиваются регуляторными процессами различного уровня.

Ферментативная активность свойственна каждому отделу пищеварительного тракта и максимальна при определенном значении рН среды. Например, в желудке пищеварительный процесс осуществляется в кислой среде. Переходящее в двенадцатиперстную кишку кислое содержимое нейтрализуется, и кишечное пищеварение происходит в нейтральной и слабоосновной среде, созданной выделяющимися в кишку секретами — желчью, соками поджелудочной железы и кишечным, которые инактивируют желудочные пепсины. Кишечное пищеварение происходит в нейтральной и слабоосновной среде сначала по типу полостного, а затем пристеночного пищеварения, завершающегося всасыванием продуктов гидролиза (нутриентов). В нормальных условиях основной гидролиз пищевых веществ завершается в проксимальном отделе тонкой кишки, а дистальный ее отдел является резервным, включающимся в пищеварительный процесс с целью его компенсации при функциональной недостаточности проксимального отдела кишечника.

Переваривание пищевых веществ в пищеварительном тракте. Деградация пищевых веществ по типу полостного и пристеночного пищеварения осуществляется гидролитическими ферментами. Каждый из них имеет выраженную в той или иной мере субстратную специфичность. Набор ферментов в составе секретов пищеварительных желез и исчерченной каемки тонкой кишки имеет видовую и индивидуальную особенности, адаптирован к перевариванию той пищи, которая характерна для данного вида животного, и тем питательным веществам, которые преобладают в рационе.

37. Понятие о пищевом центре. Теории голода и насыщения.

Современные представления о локализации и функции пищевого центра 1911 год - Павлов - первые сведения о пищевом центре. Пищевой центр - это совокупность нейронов, расположенных на разных уровнях ЦНС, регулирующих деятельность ЖКТ и обеспечивающих пищедобывающее поведение. Пищевой центр состоит из нескольких отделов, которые представляют собой воспринимающий и реагирующий аппарат и включают в себя КГМ. Отделы пищевого центра (уровни): спинальный - ядра нервов, иннервирующих весь ЖКТ; центры ПНС (тазовый нерв) - иннервируют часть colon, включая прямую кишку. Эти центры не имеют большого самостоятельного значения, т. к. возбуждаются под влиянием импульсов из вышележащих отделов ЦНС. Бульбарный уровень - на нем комплексный пищевой центр (КПЦ), который представлен ядрами V, VII, IX, Х пар черепно-мозговых нервов. В понятие КПЦ включаются и отдельные нейроны ретикулярной формации продолговатого мозга. Этот уровень регулирует моторную, секреторную и всасывательную функции всего ЖКТ. Гипоталамический уровень: (диэнцефальный) ядра гипоталамуса, при возбуждении которых возникают специфические проявления организма: центр голода - латеральные ядра гипоталамуса - при их раздражении возникает чувство голода (гиперфагия), животное не отходит от еды (булемия); при их разрушении животное не ест; центр насыщения - вентромедиальные ядра - при их возбуждении - ощущение сытости, при их разрушении - нет насыщения; центр жажды - фронтальные ядра, содержат нейроны с выраженной осмотической чувствительностью. Кроме промежуточного мозга в возникновении тех или иных состояний играет роль зрительные бугры (эмоциональная окраска). Подкорковый уровень: образование лимбической системы и некоторые базальные ганглии. Этот уровень обеспечивает пищевые инстинкты и пищедобывательное поведение. Корковый уровень - нейроны мозгового отдела обонятельной и вкусовой систем + полимодальные нейроны КГМ. Обеспечивают определенные субъективные ощущения, условнорефлекторную реакцию пищеварительной системы; более совершенное приспособление пищеварительной системы к окружающей среде. Функции пищевого центра. Регулирует секреторную, моторную, всасывательную функции ЖКТ. Обеспечивает пищедобывательное поведение и пищевую мотивацию. Обеспечивает общие ощущения: голод, насыщение, аппетит, жажду.

Физиологическая сущность голода Голод - наиболее древнее ощущение, возникающее при отсутствии пищи и заключающееся в возникновении пищедобывательного поведения. Субъективные признаки голода: сосущие ощущения в эпигастральной области; слабость, головная боль, тошнота, раздражительность. Объективные признаки: голодовые сокращения желудка; пищедобывающее поведение. Голод возникает за счет возбуждения латеральных ядер гипоталамуса по принципу безусловного рефлекса. При удалении КГМ исчезают субъективные ощущения, а объективные признаки остаются. Существуют две теории, объясняющие возбуждение латеральных ядер гипоталамуса. Периферическая теория - первичным при возникновении чувства голода является сокращение пустого желудка. От его рецепторов импульсы идут по волокнам n.vagus в продолговатый мозг, затем в гипоталамус. Теория голодной крови - 1929 г. - Чукичев - брал кровь голодной собаки и вводил ее сытой собаке, что вызывало активацию пищедобывающего поведения у сытого животного. "Голодная" кровь - характерно снижение уровня питательных веществ (глюкозы, общего белка, липидов) и уменьшение теплообразования. При снижении уровня питательных веществ возбуждение латеральных ядер происходит двумя путями: рефлекторный путь - возбуждаются рецепторы сосудов и от них импульсы идут в гипоталамус; гуморальный путь - кровь с низким содержанием омывает гипоталамус и возбуждает центр голода. Латеральные ядра находятся в реципрокнаом взаимоотношении с вентромедиальными ядрами, таким образом, если возбуждается центр голода - тормозится центр насыщения.

Физиологическая сущность насыщения Насыщение - чувство, возникающее при удовлетворении чувства голода. Субъективно - положительные эмоции. Объективно - прекращение пищедобывающего поведения. Возникает при возбуждении вентромедиальных ядер гипоталамуса по принципу безусловного рефлекса. Механизм возбуждения вентромедиальных ядер. Теория первичного (сенсорного) насыщения - чувство сытости - результат возбуждения рецепторов ротовой полости, желудка, верхнего отдела enteron. Импульсы идут в вентромедиальные ядра гипоталамуса, возбуждая их. Доказательство - чувство насыщения у животного при введении в желудок баллончика. Возникает через 15-20 мин после начала еды. Это насыщение называется сенсорным, т. к. нет истинного насыщения организма. Вторичное (метаболическое) насыщение - возникает при повышении уровня питательных веществ в крови. Происходит рефлекторное и гуморальное возбуждение вентромедиальных ядер. Этот вид насыщения возникает через 1,5-2 ч после приема пищи.

38.Эксперементальные и клинические методы исследования пищеварительных функций. (???)

39. Пищеварение в полости рта. Функции слюны. Зубная формула. (по ВОЗ, клиническая) у взрослых и детей.

Пищеварение начинается в ротовой полости, где происходит механическая и химическая обработка пищи. Механическая обработка заключается в измельчении пищи, смачивании ее слюной и формировании пищевого комка. Химическая обработка происходит за счет ферментов, содержащихся в слюне. В полость рта впадают протоки трех пар крупных слюнных желез: околоушных, подчелюстных, подъязычных и множества мелких желез, находящихся на поверхности языка и в слизистой оболочке нёба и щек. Околоушные железы и железы, расположенные на боковых поверхностях языка, - серозные (белковые). Их секрет содержит много воды, белка и солей. Железы, расположенные на корне языка, твердом и мягком нёбе, относятся к слизистым слюнным железам, секрет которых содержит много муцина. Подчелюстные и подъязычные железы являются смешанными.

Состав и свойства слюны.

Слюна, находящаяся в ротовой полости, является смешанной. Ее рН равна 6,8-7,4. У взрослого человека за сутки образуется 0,5-2 л слюны. Она состоит из 99% воды и 1% сухого остатка. Сухой остаток представлен органическими и неорганическими веществами. Среди неорганических веществ - анионы хлоридов, бикарбонатов, сульфатов, фосфатов; катионы натрия, калия, кальция магния, а также микроэлементы: железо, медь, никель и др. Органические вещества слюны представлены в основном белками. Белковое слизистое вещество муцин склеивает отдельные частицы пищи и формирует пищевой комок. Основными ферментами слюны являются амилаза и мальтаза, которые действуют только в слабощелочной среде. Амилаза расщепляет полисахариды (крахмал, гликоген) до мальтозы (дисахарида). Мальтаза действует на мальтозу и расщепляет ее до глюкозы. В слюне в небольших количествах обнаружены также и другие ферменты: гидролазы, оксиредуктазы, трансферазы, протеазы, пептидазы, кислая и щелочная фосфатазы. В слюне содержится белковое вещество лизоцим (мурамидаза), обладающее бактерицидным действием. Пища находится в полости рта всего около 15 секунд, поэтому здесь не происходит полного расщепления крахмала. Но пищеварение в ротовой полости имеет очень большое значение, так как является пусковым механизмом для функционирования желудочно-кишечного тракта и дальнейшего расщепления пищи.

Функции слюны

Слюна выполняет указанные ниже функции. Пищеварительная функция - о ней было сказано выше. Экскреторная функция. В составе слюны могут выделяться некоторые продукты обмена, такие как мочевина, мочевая кислота, лекарственные вещества (хинин, стрихнин), а также вещества, поступившие в организм (соли ртути, свинца, алкоголь). Защитная функция. Слюна обладает бактерицидным действием благодаря содержанию лизоцима. Муцин способен нейтрализовать кислоты и щелочи. В слюне находится большое количество иммуноглобулинов, что защищает организм от патогенной микрофлоры. В слюне обнаружены вещества, относящиеся к системе свертывания крови: факторы свертывания крови, обеспечивающие местный гемостаз; вещества, препятствующие свертыванию крови и обладающие фибринолитической активностью; вещество, стабилизирующее фибрин. Слюна защищает слизистую оболочку полости рта от пересыхания. Трофическая функция. Слюна является источником кальция, фосфора, цинка для формирования эмали зуба.

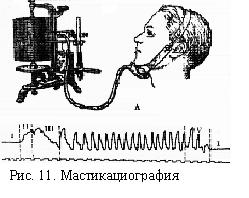

50. Мастикациография. Гнатодинамометрия. Жевательная эффективность.

Мастикациография — это графическая регистрация движений нижней челюсти. На основании ее результатов можно делать выводы о нарушениях движений нижней челюсти и динамики восстановления. В настоящее время запись жевательных движений нижней челюсти проводят на различных аппаратах: кимографе, осциллографе и др.

На мастикациограмме регистрируются жевательные движения за время разжевывания ореха массой 0,8 г. Вместо него можно взять хлеб или морковь, но с условием, что все исследования у одного и того же пациента следует в дальнейшем проводить всегда с тем же продуктом.

При преобладании вертикальных движений нижней челюсти характерно наличие дробящего типа жевания. Превалирование трансверсальных движений нижней челюсти характерно для размалывающего типа жевания — наиболее рационального и эффективного.Существует также дробяще-размалывающий тип жевания, при котором регистрируются как вертикальные, так и трансверсальные движения нижней челюсти.