- •Оглавление

- •Введение

- •Раздел 1. Кожевенное сырье

- •Глава 1. Строение, химический состав и свойства шкуры животного

- •1.1. Строение шкуры животного

- •1.2. Химический состав шкуры

- •1.3. Свойства шкуры

- •Глава 2. Влияние природных факторов, условий содержания и кормления животных на качество кожевенного сырья

- •2.1. Влияние породности животных на качество кожевенного сырья

- •2.2. Влияние пола, возраста, климата, условий содержания и кормления животных на качество кожевенного сырья

- •Глава 3. Первичная обработка и консервирование кожевенного сырья

- •3.1. Первичная обработка кожевенного сырья

- •3.2. Консервирование кожевенного сырья

- •Нормы расхода консервирующих веществ, кальцинированной соды и антисептиков для консервирования, подсолки и упаковки (кг на тонну парного кожевенного сырья, шубных и меховых овчин)

- •Органолептические признаки разной степени усола мокросоленых шкур

- •Глава 4. Классификация и характеристика кожевенного сырья

- •Глава 5. Ветеринарно-санитарный контроль, приемка и сортировка кожевенного сырья

- •Соотношение массы и площади шкур различных видов консервирования к массе и площади шкур в парном состоянии

- •Оценка пороков кожевенного сырья в единицах

- •Допустимое количество пороков в стандартном кожевенном сырье

- •Допустимые размеры пороков в кожевенном сырье

- •Оценка пороков в единицах овчины меховой, шубной и кожевенной

- •Допустимое количество единиц пороков в стандартных овчинах

- •Глава 6. Маркировка, упаковка и хранение кожевенного сырья

- •Раздел 2. Пушно-меховое сырье

- •Глава 1. Классификация пушно-мехового сырья

- •Глава 2. Строение, химический состав и свойства пушно-мехового сырья

- •Глава 3. Факторы, влияющие на изменчивость волосяного и кожного покрова пушно-мехового сырья

- •Глава 4. Первичная обработка пушно-мехового сырья

- •Глава 5. Зимние виды пушного сырья Шкурки грызунов

- •Шкурки зверей семейства собачьих и медвежьих

- •Шкурки зверей семейства кошачьих

- •Шкурки зверей семейства куньих

- •Глава 6. Весенние виды пушного сырья

- •Мелкие грызуны

- •Крупные грызуны

- •Глава 7. Зимние виды мехового сырья

- •Глава 8. Весенние виды мехового сырья

- •Каракулево-смушковое и мерлушковое сырье

- •Классификация каракульского, смушкового, мерлушкового, овчинно-мехового и овчинно-шубного сырья по породам и возрастным признакам

- •Классификация черного чистопородного каракуля по группам и сортам

- •Меховая и шубная овчина

- •Глава 9. Шкурки морских животных

- •Глава 10. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение пушно-мехового сырья

- •Раздел 3. Шерсть

- •Глава 1. Общие сведения о шерсти

- •Примерные выходы чистого волокна (в %) из немытой шерсти овец

- •Глава 2. Овечья шерсть

- •Основные породы овец

- •Глава 3. Пороки овечьей шерсти

- •Глава 4. Классировка овечьей шерсти

- •Классы и подклассы тонкой рунной мериносовой шерсти

- •Глава 5. Промышленная сортировка овечьей шерсти

- •Характеристика рунной полутонкой и полугрубой мытой сортированной шерсти

- •Характеристика отклассировок и отсортировок полутонкой и полугрубой шерсти

- •Глава 6. Приемка овечьей шерсти

- •Глава 7. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение овечьей шерсти

- •Глава 8. Козий пух и шерсть

- •8.1. Козий пух

- •8.2. Козья шерсть

- •Глава 9. Шерсть верблюжья

- •Глава 10. Шерсть кроликов

- •Глава 11. Щетина

- •Глава 12. Шерсть-линька коровья, конская и скотоволос

- •Раздел 4. Рого-копытное сырье

- •Раздел 5. Костное сырье

- •Раздел 6. Перо-пуховое сырье

- •Литература

Раздел 3. Шерсть

Глава 1. Общие сведения о шерсти

Волосяной покров животных является ценным сырьем для получения различных товаров - тканей, трикотажа, ковров, валяной обуви, малярных кистей, щеток и др. По происхождению волосяной покров животных делится на:

шерсть овечью;

шерсть козью;

шерсть одногорбых (дромедаров) и двугорбых (бактрианов) верблюдов;

шерсть кроликов;

щетину;

волос крупного рогатого скота;

шерсть буйволов и яков;

волос лошадей, ослов и мулов;

козий волос.

Заготавливают шерсть-линьку, которую получают вычесыванием и натуральную шерсть, получаемую стрижкой живых животных.

Кроме этого, в промышленности используется шерсть, полученная стрижкой шкур с туш животных, погибших от незаразных болезней (шерсть палая); шерсть, полученная стрижкой или бритьем шкур животных (шерсть-стрижка или брильная); шерсть заводская, полученная со шкур животных на кожевенных заводах при химической обработке (золение и обезволашивание); шерсть скорняжная, полученная из отходов и обрезков скорняжного производства и шерсть восстановленная, полученная при переработке шерстяного и полушерстяного вторичного сырья (лоскут тканей, трикотаж, одежда и др.).

Качество шерсти-линьки и натуральной шерсти зависит от породности животных (молочный, мясной) и их возраста (молодняк, взрослые животные).

Наибольший удельный вес в заготовках занимает шерсть овечья натуральная - свыше 95% от общего объема.

Требования к отдельным разновидностям шерсти и волоса регулируются соответствующей нормативно-технической документацией.

Качество шерсти и ее назначение определяется химическим составом и свойствами.

По своему химическому составу шерсть относится к белковым веществам, так как чешуйчатый и корковый слои содержат, в основном, белок кератин.

В составе кератина (в %) содержится: углерод - около 50; водород - 6-7; кислород - 21-24; азот - 15-21; сера - 2-5 и минеральные вещества (оксиды металлов) - 1-3.

Макромолекулы кератина состоят из аминокислотных остатков, которые, соединяясь друг с другом пептидными связями, образуют цепи главных валентностей с различными боковыми ответвлениями. При взаимодействии боковых ответвлений макромолекулы соединяются друг с другом, образуя сетчатую структуру. Макромолекулы имеют волнообразно-извитую форму и являются микромоделью тонкого шерстяного волокна. Упругость шерсти объясняется наличием в структуре коллагена поперечных цистиновых связей.

Так как в составе кератина имеются различные по природе аминокислоты, содержащие различные активные группы (амино-, карбоксильные), белок обладает амфотерными свойствами.

Шерсть отличается высокой устойчивостью к кислотам, особенно слабым, но низкой устойчивостью к щелочам. С повышением температуры разрушение шерсти под воздействием щелочей усиливается. Для очистки шерсти от растительных примесей ее обрабатывают слабыми кислотами, которые под ее воздействием разрушаются. Разрушающе на шерстяные волокна действует солнечный свет и внешняя атмосфера. Микроорганизмы также вызывают разрушение шерсти, в первую очередь ее коркового слоя. Под воздействием горячей воды или пара шерсть утрачивает извитость. Шерсть характеризуется высокой гигроскопичностью и в условиях высокой влажности способна поглощать до 35-40% влаги. При нормальной температуре и влажности шерсть содержит 14-18% влаги. При сдаче-приемке шерсти кондиционная влажность составляет 17%. Термоустойчивость шерсти высокая, но при температуре 100-105С она теряет влагу, становится жесткой и ломкой. Кратковременное нагревание шерсти до температуры не более 160С не вызывает ее разрушения, при более высокой температуре (170-200С) и длительном ее воздействии шерсть меняет окраску на желтовато-бурую и затем полностью разрушается.

При заготовке и переработке шерсти определяют ее соответствие требованиям стандартов. Стандартная шерсть должна обладать определенными техническими свойствами. Важнейшими из них являются длина, тонина, извитость, разрывная нагрузка. Кроме этого учитывается степень пожелтения, массовая доля жира, влажность, засоренность и дефектность шерсти, а также фактический выход чистого волокна из немытой шерсти.

Длина волокон шерсти является важнейшей характеристикой при определении класса и промышленных сортов тонкой и полутонкой шерсти и оказывает существенное влияние на способ ее переработки в пряжу. Определение длины шерсти должно производиться в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 21244-75. При заготовках длину шерсти измеряют накладыванием штапелей или косиц на миллиметровую линейку нижним основанием к нулю в распрямленном состоянии с точностью до 0,5 см.

В лабораторных условиях для однородной шерсти измерения штапеля и косицы проводят от основания до основания заостренной верхушки, в неоднородной - измеряют длину пуховой зоны от основания до окончания пуховой зоны.

При наличии переследа в нормальной, пожелтевшей, сорной и репейной однородной шерсти измеряют длину оставшейся после разрыва длинной части штапеля (косицы).

Все измеренные штапели (косицы) группируют по классам длин с классовым интервалом 10 мм и затем каждый штапель взвешивают на весах с погрешностью 0,01 г. Результаты измерения длины и определения массы записываются в карточку.

Для расчета средней длины шерсти вначале определяют массу штапелей шерсти каждого класса и выражают ее в процентах от общей массы испытуемой пробы, принимаемой за 100%. Полученные результаты составляют первый вариационный ряд, сумма чисел которого (S1) равно 100.

Второй вариационный ряд составляется следующим образом: последнее число в первом вариационном ряду, соответствующее содержанию самых длинных штапелей в пробе, повторяют во втором ряду на последней строке. Второе число снизу во втором ряду получают сложением последнего и предпоследнего чисел в первом вариационном ряду; третье число снизу во втором вариационном ряду получают сложением второго числа снизу в этом ряду с третьим в первом и так суммируют числа до верхней строки первого вариационного ряда. Верхнее число второго вариационного ряда должно равняться сумме чисел первого вариационного ряда, т.е. 100%. Затем числа второго вариационного ряда суммируют (S2).

Среднюю длину шерсти (Lср.) вычисляют по формулам:

где А - полусумма значений границ класса самой короткой шерсти минус классовый промежуток, мм;

К - классовый промежуток, равный 10 мм.

Из шерсти однородной длиной 90-300 мм можно получить тонкую гребенную пряжу. Для валяно-войлочного производства используется шерсть длиной 15-30 мм.

Тонина шерсти характеризуется размером поперечного сечения волокна. Тонина шерсти выражается в качествах и в мкм. Под качеством шерсти понимают количество мотков определенной длины (560 ярдов или 511,8 м) пряжи, полученной по английской технологии из одного англофунта топса (453 г).

Эта система выражения тонины является устаревшей, но применяется в НТД на шерсть.

В шерстозаготовительных организациях и шерстоперерабатывающей промышленности шерсть делят на 12 качеств: 80, 70, 64, 60, 58, 56, 50, 46, 44, 40, 36 и 32, но встречается шерсть 90 и 28 качеств. Например, шерсть 60 качества - из фунта шерсти вырабатывается 60 мотков пряжи.

Каждому качеству соответствует определенная тонина шерсти в мкм.

В соответствии с ГОСТ 17514-93 «Шерсть натуральная. Метод определения тонины» тонину шерсти определяют органолептическим методом, с помощью микроскопа и методом определения тонины в потоке воздуха.

Органолептический метод определения тонины применяется в заготовительных организациях. Для определения тонины немытой шерсти пробу зажимают двумя руками между указательными и большими пальцами в продольном направлении и раздвигают ее так, чтобы между пальцами получилась сетка волокон. Тонину определяют просмотром волокон и сравнением их с эталоном или планшетом тонины.

При лабораторных испытаниях для определения тонины от партии отбирают объединенную пробу массой 20010 г и составляют акт отбора с указанием номера партии, наименования и адреса отправителя шерсти, сорта, даты отбора, подписи лица, отбирающего пробы.

При проведении испытания применяются микроскоп проекционный с увеличением 500х с ценой деления шкалы 2 мкм или с интервалом измерительных кругов 2 мкм типа “Ланатестер”, который используется для измерения тонины тонкой и полутонкой шерсти. Определение тонины других видов шерсти можно проводить при помощи микроскопа с крестообразным перемещением предметного стекла с увеличением 400х и ценой деления окуляр-микрометра не более

4 мкм.

Лабораторные пробы немытой шерсти промывают в мыльно-содовом растворе, содержащем 2 г 60% мыла и 3 г кальцинированной соды в 1 дм3 воды, при температуре воды 40-50С, затем ее сушат при температуре 60-70С в течение часа в сушильном шкафу. Из выдержанной в нормальных условиях пробы нарезают отрезки длиной 60-70 мм. Из этих отрезков для испытания нарезают волокна длиной не более 2 мм, смешивают с глицерином или кедровым маслом и помещают их на предметное стекло. Измерение тонины проводят для всех волокон, находящихся в поле зрения микроскопа. При измерении тонины шерсти на микроскопе типа “Ланатестер” на изображение волокна наводят искательный диск таким образом, чтобы измерительный круг оказался между контурами измеряемого волокна. Нумерация измерительного круга указывает значения тонины волокна в мкм.

Из каждой лабораторной пробы измеряют 300 отрезков волокон и полученные результаты разбивают на классы, каждый из которых ограничен предельными значениями. Интервал между классами при измерении тонины тонкой и полутонкой шерсти равен одному делению шкалы прибора; полугрубой и грубой - двум делениям. Среднюю тонину волокон вычисляют методом сумм.

Для проведения испытаний методом определения тонины в потоке воздуха используется прибор, работающий по принципу постоянного давления или постоянного потока.

Определение тонины проводится на образцах массой 3,0-3,5 г, из которых удаляют сорные примеси, свалявшиеся волокна (узелки, нитки). Из этих отрезков отбирают и взвешивают элементарные пробы массой 1,5 г при применении прибора типа “постоянный поток” или 2,5 г при применении прибора типа “постоянное давление”.

Подготовленную пробу пинцетом помещают в металлический стакан прибора и вставляют перфорированный поршень. При испытании, которое проводят четыре раза, фиксируют показания манометра или расходомера. Результаты показаний прибора в миллиметрах записывают в карточку анализа тонины волокна шерсти и переводят в мкм в соответствии с калибровочной таблицей и кривой прибора.

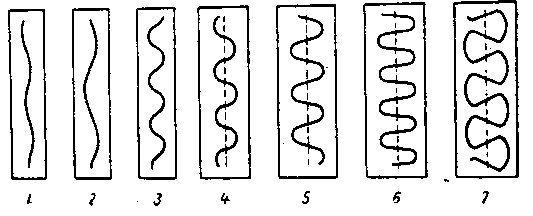

Извитость. Шерсть в отличие от других видов волокон обладает волнообразной извитостью, которая уменьшается с повышением ее толщины. Характеризуется извитость количеством извитков на 1 см длины волокна. Самые тонкие пуховые волокна могут иметь до 16 извитков на 1 см. Выделяют гладкую, растянутую, плоскую, нормальную, сжатую, высокую и петлистую формы извитости шерсти (рис. 49).

Рис. 49. Форма извитков шерсти:

1 – гладкая; 2 – растянутая; 3 – плоская; 4 – нормальная; 5 – сжатая; 6 – высокая; 7 – петлистая

Тонкая мериносовая шерсть имеет мелкую, равномерную, хорошо выраженную извитость, немериносовая - мелкие, но неравномерные по длине штапеля извитки. Для полутонкой шерсти характерны более крупные и менее выраженные извитки. При определении извитости штапельки (косицы) накладывают на линейку и подсчитывают количество извитков на 1 см длины. В тонкой шерсти на единицу длины приходится 16-13, полутонкой - 7-5, полугрубой - 4-1, грубой 1 и менее извитков.

По извитости шерсти тонкорунных овец можно судить о ее тонине (качестве). Для шерсти высокого качества характерна значительная извитость. Так, в шерсти 80-го качества на 1 см длины приходится 9, 70-го - 8, 64-го - 7, 60-го - 6, 58-го - 5, 56-го - 3-4 извитков.

Шерстяные волокна, имеющие значительную извитость, образуют плотные пучки в руне, что обеспечивает защиту волосяного покрова от внешних воздействий. Однако высокая извитость волокон приводит к тому, что штапель распадается на отдельные пряди и шерсть выглядит гофрированной. Шерсть с высокой и петлистой извитостью называется маркиртной. Такая шерсть менее густая и менее прочная на разрыв.

Для получения толстой пушистой пряжи аппаратного прядения желательна шерсть с максимальной, для тонкой гребенной - с минимальной извитостью.

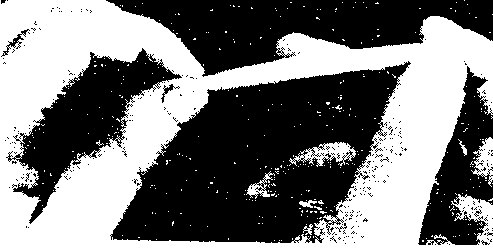

Прочность шерсти на разрыв определяют органолептическим и лабораторными методами (ГОСТ 20269-93 Шерсть. Методы определения разрывной нагрузки). В заготовительных организациях определяют прочность на разрыв пучка волокон при применении к нему ручного усилия (рис. 50). Для этого пучок шерсти шириной 0,5 см в вытянутом состоянии зажимают большими и указательными пальцами рук и после сильного натяжения ударяют по нему средним пальцем правой руки. К нормальной относится такая шерсть, пучок которой не разрывается от одного удара. В тех случаях, когда происходит разрыв пучка, определяют место разрыва для установления группы дефектности, так как такая шерсть имеет переслед (уменьшение тонины по длине волокна). Так, к дефектной тонкой классированной немытой шерсти первой группы относится шерсть с переследом у основания или на концах штапеля; ко второй - шерсть с переследом посредине штапеля.

Рис. 50. Определение прочности пучка волокон

На предприятиях шерстоперерабатывающей промышленности или в случае разногласий в оценке прочности пучка волокон органолептическим методом между поставщиком и потребителем применяются лабораторные методы.

Лабораторными методами разрывную нагрузку пучка волокон определяют на динамометрах типа ДШ-3М; одиночных волокон - на динамометрах ФС-1С, ФМ-27. Экспрессные определения разрывной нагрузки немытой шерсти разрешается проводить на портативном динамометре с дозирующим зажимом модели 2017Д-0,006. При возникновении разногласий между поставщиком и потребителем в оценке прочности шерсти применяется лабораторный метод с использованием прибора типа ДШ-3М.

Лабораторные пробы для определения прочности шерсти на динамометрах типа ДШ-3М из немытой шерсти перед испытанием промывают в мыльно-содовом растворе и сушат аналогично пробе для определения тонины. Из прочесанных штапельков вырезают 30 пучков длиной 25 мм. Из мытой пряжи готовят 30 прочесанных прядей, из которых также вырезают пучки длиной 25 мм. Перед испытанием пучки выдерживают 2 часа в условиях нормальной температуры (202С) и влажности (652%).

Разрывную нагрузку определяют разрывом 25 пучков волокон. Если при испытании отдельные волокна выползают из зажима прибора, то результат испытания этого пучка не учитывают и вместо него испытывают запасной пучок.

После разрыва всех пучков волокна тщательно собирают пинцетом и взвешивают на аналитических весах с точностью 0,1 мг.

Разрывную нагрузку (Р) в сантиньютонах вычисляют по формуле:

,

,

где:

Р - сумма показаний шкалы разрывных нагрузок;

n - количество пучков.

Относительную разрывную нагрузку (Р0) в сантиньютонах/текс вычисляют по формуле:

,

или

,

или

где:

l - длина волокон в пучке, равная 25 мм;

m - масса волокон всех испытанных пучков, мг.

За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов испытаний двух лабораторных проб. В том случае, если расхождение между результатами испытаний 2 проб превышает 1 сН/текс, проводится испытание третьей пробы и за окончательный результат берется среднее арифметическое результатов испытаний трех лабораторных проб. Стандартами установлены нормы прочности шерсти различных наименований. Относительная разрывная нагрузка (сН/текс) пучка волокон должна соответствовать для:

мериносной отечественной шерсти - 8,0;

мериносной импортной - 8,5;

помесной тонкой - 9,0.

Степень пожелтения натуральной немытой, мытой, очищенной органическими растворителями белой и пожелтевшей шерсти (ГОСТ 26229-93 Шерсть. Метод определения степени пожелтения) определяют при помощи фотометра спектрального Спекол 11 или Спекол 10 фирмы К. Цейсса с имеющимися в комплекте приборами.

Сущность метода заключается в измерении коэффициента отражения поверхности пробы шерсти по отношению к коэффициенту отражения идеально белой поверхности, равного 100%. Для испытаний используются пробы, предназначенные для определения процента выхода чистого волокна массой не менее 25 г.

Элементарную пробу массой 1,500,0025 г запрессовывают в кассету прибора. Испытанию подвергают две элементарные пробы, третья - является контрольной.

Коэффициенты отражения шерсти измеряют при трех длинах волн: 436, 546 и 700 нм по отношению к белой пластинке.

Степень пожелтения шерсти (i) вычисляют для каждой элементарной пробы по формуле:

,

,

где:

Р700, Р546, Р436 - среднее арифметическое значение коэффициента отражения шерсти при длине волны 700, 546 и 436 нм, %;

Рэ700, Рэ546, Рэ436 - коэффициенты отражения эталонной пластинки по отношению к идеально белой поверхности при длине волны 700, 546 и 436 нм.

За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов испытаний двух элементарных проб.

В немытой шерсти на выход чистого волокна существенное влияние оказывает содержание жиропота. Чем больше жиропота в шерсти, тем меньше выход чистого волокна. На содержание жиропота оказывает влияние породность, возраст животного, а также его индивидуальные особенности.

Жиропот делится на легкорастворимый (белого или кремового цвета) и труднорастворимый (ржаво-красный или лимонный).

В заготовительных организациях содержание жира определяют пальпацией отдельных участков руна. Таким образом устанавливают степень загрязнения штапеля. В тех случаях, когда штапель загрязнен пылью, песком или землей не более 1/3 своей длины, содержание жиропота в шерсти считается нормальным. Если обезжиренная (вымытая) часть штапеля больше 1/3 длины, то она содержит мало жиропота.

Наличие жиропота в шерсти определяется также скручиванием “в ниточку” отдельных штапелей. При недостатке жиропота отдельные волокна, входящие в штапель, отчетливо просматриваются. В сильно зажиренной шерсти при скручивании на поверхности волокон остается масляный след.

При органолептической оценке содержание жиропота в шерсти характеризуется показателями: “нормально”, “мало”, “много”.

Массовую долю жира в мытой и очищенной органическими растворителями (соверизованной) натуральной шерсти (ГОСТ 21008-93 Шерсть. Методы определения массовой доли жира) определяют путем обработки отобранной пробы массой 10 г растворителем на приборе Сокслета. В качестве растворителя используется эфир этиловый. При проведении испытания две пробы помещают в насадки для экстракции прибора и заливают растворителем. Экстрагирование продолжается в течение 3 часов на водяной бане при температуре воды 755С. После окончания экстракции каждую пробу вынимают из насадки, оставляют в вытяжном шкафу до полного испарения растворителя, а из полученного в колбе экстракта жира отгоняют растворитель на том же приборе. Обезжиренные пробы шерсти после испарения растворителя сушат в стаканчиках при температуре (1082)С в течение 2,5 часов, охлаждают в течение 1 ч, повторно сушат в течение 1 часа в сушильном шкафу и после охлаждения взвешивают. Постоянную массу обезжиренной пробы шерсти (m1) определяют по разности результатов взвешивания колбы с жиром и пустой колбы (m).

Массовую долю жира (Мж) в шерсти в процентах вычисляют для каждой лабораторной пробы по формуле:

,

,

где:

m - масса абсолютно сухого жира, г;

m1 - постоянная масса сухой обезжиренной пробы шерсти, г.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое значение двух испытаний проб.

Для технологического контроля переработки шерсти на шерстообрабатывающих предприятиях массовую долю жира можно определить фотометрическим методом.

Влажность натуральной мытой, карбонизованной и очищенной органическими растворителями (соверизованной) шерсти определяется в соответствии с ГОСТ 18080-95 Шерсть натуральная Метод определения влажности.

Для определения влажности от каждой упаковочной единицы отбирают точечные пробы массой 5-10 г. Масса объединенной пробы должна быть не менее 0,25% массы испытуемой партии, но не менее 500 г.

Из объединенной пробы шерсти отбирают и немедленно взвешивают три лабораторные пробы, две из которых подвергают испытанию, а третья является контрольной.

Взвешенную лабораторную пробу в разрыхленном состоянии равномерным слоем помещают в корзину предварительно нагретого до температуры 1052С сушильного аппарата. В качестве сушильных аппаратов используются аппараты типа АСТ-73 и других типов с сушкой в замкнутом объеме или аппарат типа ЦС-153-1 и других типов с сушкой в потоке воздуха. Первое взвешивание в сушильном аппарате с сушкой в замкнутом объеме проводится через 2,5-3,0 часа, а последующие - через каждые 20 мин; при сушке в сушильном аппарате методом сушки в потоке воздуха через 6 минут, а все последующие - через каждые 3 минуты. Сушка должна проводиться до тех пор, пока изменение массы испытуемой пробы будет не более, чем 0,05% массы предыдущего взвешивания.

Влажность шерсти W, %, вычисляют по каждой лабораторной пробе по формуле:

,

,

где:

М1 - масса корзины с влажной пробой шерсти, г;

Мкон - масса корзины без пробы в условиях лаборатории, г;

М2 - масса корзины с пробой шерсти по окончании процесса сушки в горячем состоянии, г;

n - поправка на эффект плавучести, г;

F - фактор, характеризующий содержание влаги в высушиваемом воздухе, единицы.

Влажность учитывается при определении выхода чистого волокна из немытой шерсти, а также кондиционно-чистой массы мытой шерсти.

Выход чистого волокна (таксат) определяется при классировке шерсти. Для правильной оценки этого показателя от приемщика требуются высокие профессиональные навыки и опыт работы.

При определении выхода чистого волокна из шерсти органолептически устанавливают ее влажность, количество жиропота, наличие и количество примесей минерального и растительного происхождения, наличие и количество загрязнений (навал, грязь). При этом необходимо учитывать породность животных, их возраст, индивидуальные особенности, класс и подкласс шерсти, а также базисные нормы выхода шерсти, а также базисные нормы выхода шерсти, установленные для отдельных регионов.

Базисные нормы выхода шерсти (в %) для Российской Федерации установлены для тонкой шерсти - 35,5; полутонкой I класса - 41,6; II класса - 45,0; полугрубой весенней I класса - 50,5; II класса - 52,3; грубой весенней - 55; полугрубой и грубой осенней поярковой - 58.

В табл. 11 приведены примерные выходы чистого волокна (в %) из немытой шерсти некоторых пород овец.

Разработан экспресс-метод определения выхода чистого волокна однородной шерсти при приемке от индивидуальных сдатчиков, заготовителей или малотоварных хозяйств заготовительными организациями потребительской кооперации.

Таблица 11