- •Глава 1. Краткая история развития лучевой терапии

- •Глава 2. Физические основы лучевой терапии

- •2.1. Фотонное и корпускулярное излучение

- •2.2. Клиническая дозиметрия

- •Глава 3. Радиобиологические основы лучевой терапии злокачественных опухолей и неопухолевых заболеваний

- •Глава 4. Методы лучевой терапии

- •Глава 5. Техническое обеспечение лучевой терапии

- •5.1. Аппараты для дистанционной лучевой терапии

- •5.1.1. Рентгенотерапевтические аппараты

- •5.1.2. Гамма-терапевтические аппараты

- •5.1.3. Ускорители частиц

- •5.2. Аппараты для контактной лучевой терапии

- •Глава 6. Планирование лучевой терапии

- •Глава 7. Лучевая терапия злокачественных опухолей

- •7.1. Лучевая терапия рака легкого

- •7.2. Злокачественные опухоли орофарингеальной зоны

- •7.3. Рак гортани

- •7.4. Рак пищевода

- •7.5. Рак молочной железы

- •7.6. Рак грудной железы у мужчин

- •7.7. Рак щитовидной железы

- •7.8. Злокачественные опухоли кожи

- •7.9. Злокачественные опухоли мягких тканей

- •7.10. Рак прямой кишки

- •7.11. Рак предстательной железы

- •7.12. Рак мочевого пузыря

- •7.13. Лучевая терапия семином

- •7.14. Рак шейки матки

- •7.15. Рак эндометрия (рак тела матки)

- •7.16. Злокачественные опухоли вульвы

- •7.17. Рак влагалища

- •7.18. Злокачественные опухоли костей

- •7.19. Лучевая терапия метастазов в кости

- •7.20. Лимфома ходжкина (лимфогранулематоз)

- •7.21. Неходжкинские лимфомы

- •7.22. Лучевая терапия опухолей головного мозга

- •7.23. Лучевая терапия опухолей спинного мозга

- •Глава 8. Лучевые повреждения

- •Глава 9. Лучевая терапия неопухолевых заболеваний

- •Приложение

- •Список рекомендуемой литературы

- •Дополнительные иллюстрации

7.14. Рак шейки матки

Рак шейки матки остается одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей у женщин. Несмотря на успехи профилактических мероприятий, до сих пор ежегодно в мире выявляется около 500 000 новых случаев рака шейки матки. Во всем мире рак шейки матки занимает второе

место у женщин по частоте после рака молочной железы. Это наиболее часто встречающаяся опухоль у женщин в Африке, Центральной Америке, тропической Южной Америке, Китае, Индии и других странах Азии. В Северной Америке и в Европе рак шейки матки по частоте занимает четвертое место.

В России за год диагностируется около 12 000 больных инвазивным раком шейки матки. У значительной части пациенток опухоль данной локализации выявляется на поздних стадиях, когда эффективность современных методов лечения резко снижается. Не менее 40 % больных умирает в ближайшие годы после окончания первичного лечения от прогрессирования заболевания.

|

В этиологии рака шейки матки значительную роль играют экзогенные факторы, среди которых особое значение придается особенностям сексуальной и генеративной функций. У больных раком шейки матки отмечают более раннее начало и большую длительность половой жизни по сравнению с контрольными группами. Риск заболевания возрастает по мере увеличения числа сексуальных партнеров, особенно высока заболеваемость раком шейки матки среди проституток. Риск рака шейки матки возрастает десятикратно для женщин, имевших 6 и более сексуальных партнеров, или при начале половой жизни ранее 15 лет. Беспорядочность половой жизни партнера-мужчины также увеличивает риск заболевания рака шейки матки для женщины. В последнее время сообщается о росте заболеваемости среди молодых женщин. Рак шейки матки во многих развивающихся странах поражает женщин из малообеспеченных социально-экономических групп населения. Как правило, это женщины в возрасте 40-55 лет, имеющие до 15 детей (в среднем - 6-7), преимущественно необразованные и проживающие в сельской местности. У больных раком шейки матки повышена частота нахождения антител к вирусу простого герпеса серотипа 2, цитомегаловируса, а также к вирусам папилломы человека типов 16 и 18.

В 90-95 % опухоль имеет гистологическое строение плоскоклеточного рака различной степени зрелости, в 5-8 % - аденокарциномы.

Рак шейки матки у большинства больных отличается «ортодоксальным» клиническим течением. Прогрессия дисплазии и преинвазивного рака приводит к формированию микроинвазивной опухоли. Превращение в инвазивный рак обычно сопровождается снижением дифференцировки опухоли. Возникновение регионарных метастазов - важный момент клинического развития опухоли. При I стадии заболевания частота метастазов в лимфатических узлах таза составляет 15-20 %; при II - 25-30 %; при III - 40-50 %; при IV стадии - 60-80 %. При изучении результатов патологоанатомических исследований установлено, что ведущим осложнением было сдавление мочеточников на двух уровнях: параметральными инфильтратами и конгломератами в области узлов таза или метастазами в поясничных лимфатических узлах. В 75 % наблюдений была отмечена гнойная инфекция мочевых путей, причем в 22 % случаев непосредственной причиной смерти была уремия. Истощение и интоксикация отмечены в 58 %, перитонит - в 8 % случаев. По образному выражению Я. В. Бохмана, рак шейки матки в большинстве случаев «убивает чужими руками», при этом главную роль играют осложнения со стороны мочевыводящих путей.

|

TNM Клиническая классификация Т - Первичная опухоль

TX - Недостаточно данных для оценки первичной опухоли

T0 - Первичная опухоль не определяется

Tis - Преинвазивная карцинома (carcinoma in situ)

T1 - Рак шейки матки, ограниченный маткой (распространение на тело не учитывается)

T1А - Инвазивная карцинома, диагностируется только микроскопически.

Все опухоли, определяемые макроскопически, даже при поверхностном распространении, оцениваются T1В/стадия IB

T1A1 - Инвазия стромы не более 3,0 мм в глубину и 7,0 мм по горизонтали

T1A2 - Инвазия стромы вглубь до 5,0 мм, горизонтальное распространение до 7,0 мм

T1В - Клинически видимая опухоль, ограниченная шейкой, или микроскопическая опухоль больше T1A2/IA2

T1В1 - Клинически определяемая опухоль до 4,0 см в наибольшем измерении

T1В2 - Клинически определяемая опухоль более 4,0 см в наибольшем измерении

T2 - Опухоль шейки с распространением на матку, но без прорастания стенки таза или нижней трети влагалища T2A - Без инвазии параметрия T2В - С инвазией параметрия

T3 - Рак шейки с распространением на стенку таза и/или вовлечением нижней трети влагалища, и/или приводит к гидронефрозу, или не функционирующей почке

T3A - Опухоль поражает нижнюю треть влагалища, но не распространяется на стенку таза

T3В - Опухоль распространяется на стенку таза и/или приводит к гидронефрозу или не функционирующей почке

T4 - Опухоль распространяется на слизистую оболочку мочевого пузыря или прямой кишки и/или распространяется далее малого таза

Пр имечание. Наличия буллезного отека недостаточно для классификации опухоли как Т4.

N - Регионарные лимфатические узлы

Регионарными являются лимфатические узлы, расположенные около шейки и тела матки, подчревные (внутренние подвздошные, обтураторные), общие и наружные подвздошные, прекрестцовые и боковые сакральные

|

NX - Недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов

N0 - Нет признаков поражения метастазами регионарных лимфатических узлов

N1 - Метастазы в регионарных лимфатических узлах М - Отдаленные метастазы

MX - Недостаточно данных для определения отдаленных метастазов

М0 - Нет признаков отдаленных метастазов M1 - Имеются отдаленные метастазы

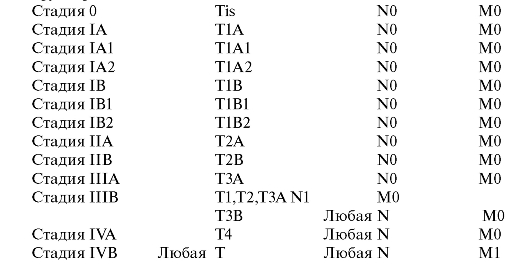

Группировка по стадиям

В настоящее время основными методами лечения больных раком шейки матки являются хирургический, лучевой и комбинированный.

Xирургическое лечение проводят в основном у больных с ограниченными опухолями шейки матки. Для большинства больных с преинвазивным раком методом выбора является конусовидная электроэксцизия шейки матки. У больных с преинвазивным раком экстирпацию матки выполняют по следующим основным показаниям:

1) возраст старше 50 лет;

2) преимущественная локализация опухоли в шеечном канале;

3) распространенный анапластический вариант опухоли с врастанием в железы;

4) отсутствие в препарате после проведенной ранее конизации участков, свободных от преинвазивного рака (особенно по линии разреза);

5) техническая невозможность выполнить широкую электроэксцизию (коническая или укороченная шейка матки при сглаженных влагалищных сводах);

6) сочетание преинвазивного рака с миомой матки или опухолями придатков.

В случаях перехода преинвазивного рака на влагалищные своды показана экстирпация матки с верхней третью влагалища. Практически все больные преинвазивным раком шейки матки могут быть излечены.

Оперативное вмешательство широко используется и при лечении больных инвазивным раком шейки матки. Стандартным объемом операции является расширенная экстирпация матки (операция Вертгейма). Операция Вертгейма относится к числу наиболее серьезных онкологических вмешательств; нередко она осложняется повреждением мочевыводящих путей, возникновением так называемых лимфатических кист и лимфостаза.

|

Комбинированный метод лечения состоит из двух компонентов: хирургического и лучевого, последовательность применения которых может быть различной.

Показаниями к комбинированному лечению являются: IB стадия заболевания (большая экзофитная опухоль; неблагоприятные прогностические факторы; инвазия, превышающая 10 мм), II стадия в тех случаях, когда опухоль сочетается с беременностью и гинекологическими заболеваниями (воспалительный процесс придатков; опухоли матки и яичников), III стадия с поражением регионарных лимфатических узлов (метастатический вариант), невозможность проведения сочетанного лучевого лечения, а также резистентность опухоли к облучению, выявленная при проведении лучевой терапии.

При IB стадии последовательность методов лечения не оказывает существенного влияния на его результативность. Между тем оперативное вмешательство в качестве первого этапа лечения технически проще выполнимо и, соответственно, более эффективно.

Предоперационная лучевая терапия показана при больших экзофитных опухолях (IB стадия); обоснованных подозрениях на метастазы в регионарные лимфатические узлы; некоторых вариантах II стадии рака шейки матки у молодых женщин (переход опухоли на ближайшие к матке отделы параметральной клетчатки или своды влагалища). Основными вариантами предоперационной лучевой терапии являются следующие:

1. Дистанционное облучение первичного очага и зон регионарного метастазирования в статическом или подвижном режиме. Разовые поглощенные дозы составляют 2 Гр, суммарные - порядка 30 Гр. Операция выполняется через 12-14 дней после завершения облучения.

2. Дистанционное облучение тазовых лимфатических узлов через статические поля, разовая очаговая доза в точках В - 4 Гр, суммарная - 16 Гр. На первичный опухолевый очаг до и после дистанционного облучения проводят внутриполостное воздействие по 5-7 Гр в точке А за фракцию. Операцию проводят через 3-7 дней по окончании лучевой терапии.

|

3. Интенсивное концентрированное дистанционное облучение в подвижном режиме, разовая очаговая доза - 5-6 Гр, суммарная - 20-24 Гр. Расширенную экстирпацию матки проводят на второй-третий день после облучения.

Цель послеоперационного облучения - воздействие на опухолевые клетки, оставшиеся в зоне операции, а также на субклинические очаги поражения. Послеоперационную лучевую терапию осуществляют также у больных, имевших противопоказания к предоперационному облучению, при наличии глубокой инвазии опухоли и при метастазах в регионарные лимфатические узлы, выявленных при гистологическом исследовании удаленного препарата. Достоинством послеоперационного облучения является его целенаправленность, обусловленная четким представлением о распространенности опухолевого процесса.

Послеоперационную дистанционную лучевую терапию проводят с помощью источников высоких энергий (гамма-терапия, линейные ускорите-

ли электронов с энергией тормозного излучения 5-20 МэВ) в статическом или подвижном режиме. Разовые поглощенные дозы при этом обычно составляют 2 Гр, суммарные - 40-46 Гр.

При наличии неблагоприятных прогностических признаков (низкая дифференцировка опухоли, глубокая инвазия, распространение на тело матки, наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах) послеоперационная дистанционная лучевая терапия дополняется профилактическим облучением стенок влагалища. При этом разовые дозы на глубине 0,5-1 см составляют около 5 Гр, суммарные - 30-35 Гр. Внутриполостное облучение проводят с ритмом два раза в неделю в дни, свободные от дистанционной лучевой терапии.

Самостоятельная сочетанная лучевая терапия является основным методом лечения, при этом почти у 75 % пациенток лучевая терапия - единственный метод лечения.

|

Эффективность лучевой терапии неуклонно повышается, что является результатом внедрения новых достижений ядерной физики и клинической дозиметрии, однако до сих пор 30-45 % больных раком шейки матки погибает от основного заболевания, а у 10-30 % пациенток формируются лучевые повреждения, в первую очередь мочевого пузыря и прямой кишки.

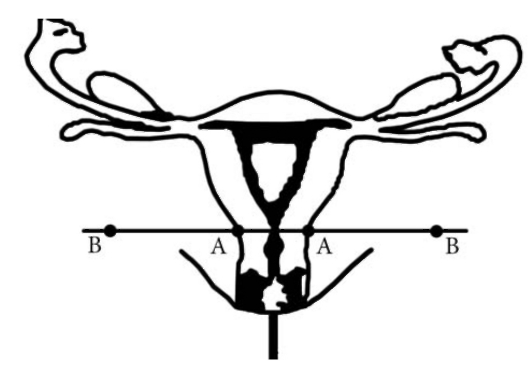

Проводят сочетанную лучевую терапию, включающую внутриполостное и дистанционное облучение. Главная цель внутриполостного лучевого воздействия - разрушение первичного опухолевого очага. Оптимальное распределение дозы от внутриполостного облучения достигается размещением источников в полости матки и овоидов в сводах влагалища (рис. 43). Доза при этом рассчитывается на опорную точку А, располагающуюся на 2 см вверх от латерального свода влагалища и на 2 см вбок от оси цервикального канала. Точка В расположена в 5 см от центральной оси таза и анатомически соответствует группе запирательных лимфатических узлов.

Радиоактивные источники размещаются в аппликаторах, которые вводят в полость матки и влагалище. Аппликаторы могут представлять собой просто резиновую внутриматочную трубку и овоиды, вводимые в своды вла-

галища, либо специальные металлические или пластиковые аппликаторы с современными приспособлениями для последовательного введения.

Для внутриполостной лучевой терапии используются 137Cs и 60Co. Аппараты «Агат-В», «Агат-В3», «Агат-ВУ» обеспечивают автоматизацию всего технологического цикла облучения на основе применения средств современной

Рис. 43. Рак шейки матки. Точки учета доз на фронтальной схеме матки

микропроцессорной техники. Эти средства включают в себя систему сигнализации, радиационного контроля, дистанционного компьютерного управления полипозиционным перемещением высокоактивных источников, а также наблюдения за больным в процессе сеанса облучения.

|

В зависимости от активности источников методики внутриполостного облучения проводят с низкой мощностью дозы (НМД), при которой мощность дозы в точке А составляет 50-70 сГр/ч; средней (СМД) - 15-20 сГр/мин и высокой мощности дозы (ВМД) - более 200 сГр/мин. Физическая доза при переходе от НМД к СМД и ВМД соответственно уменьшается на 10-15 % и на 35- 40 %, что позволяет достичь примерно равного биологического эффекта.

Суммарная очаговая доза от внутриполостного облучения в точках А зависит от стадии заболевания и мощности дозы ионизирующего излучения. При использовании источников НМД у больных I стадии рекомендуется подводить СОД порядка 60-70 Гр, при II стадии - 70-75 Гр, при III стадии - 80-90 Гр.

Дистанционное облучение проводят на зоны регионарного метастазирования, на краевые отделы первичной опухоли, а в некоторых клинических ситуациях - на область первичного очага.

Источниками дистанционного облучения являются линейные ускорители и гамма-терапевтические аппараты. Облучение осуществляют в статическом или подвижном режимах. Разовые поглощенные дозы составляют 2-3 Гр, суммарные - 40-46 Гр.

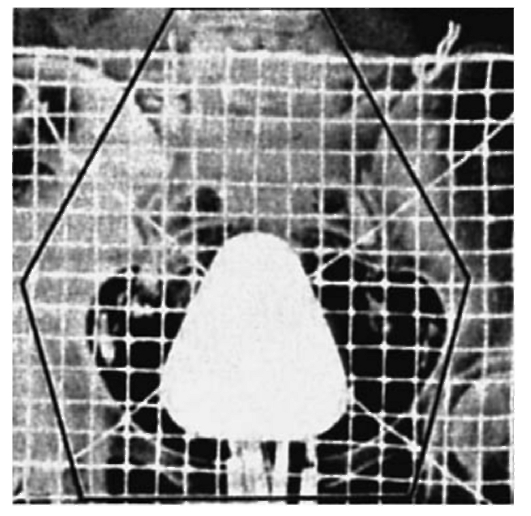

При местно распространенном раке шейки матки дистанционное облучение на первом этапе может проводиться с двух встречных открытых полей до достижения суммарной очаговой дозы 20-30 Гр. Затем мочевой пузырь, прямая кишка и первичный очаг экранируются (формирующие блоки, поля сложной конфигурации, мето-

дики 4-польного облучения) и доза на точку В доводится до 40-46 Гр (рис. 44). При проведении лучевой терапии у больных I-II стадии первичный опухолевый очаг облучается преимущественно за счет внутриполостных источников. В этих случаях экранирование очага и смежных органов проводится с самого начала облучения.

|

Рис. 44. Рак шейки матки. Дистанционное облучение с использованием формирующего блока(схема фронтального сечения

тела)

Применение в качестве радиомодификатора метронидазола, растворенного в диметилсульфоксиде (ДМСО), позволило повысить пятилетнюю выживаемость больных II стадии на 13 %, III стадии - на 23 %.

ДМСО проявляет свои протекторные свойства, как при самостоятельном применении, так и в качес-

тве растворителя метронидазола. Частота лучевых повреждений прямой кишки и мочевого пузыря при использовании ДМСО снижается в 4-6 раз. При этом удается полностью избежать тяжелых (язвенных или фистульных) лучевых повреждений.

При I стадии рака шейки матки 5-летняя выживаемость колеблется от 73 до 97,5 %. При II стадии, согласно статистическим данным, охватывающим результаты лечения в крупных клиниках мира, 5-летняя выживаемость больных в среднем составляет 48-50 %.

При III стадии злокачественного процесса 5-летняя выживаемость варьирует от 12,5-35 до 63-69,1 %, и при IV стадии - от 0 до 29,2 %.