- •Глава 1. Краткая история развития лучевой терапии

- •Глава 2. Физические основы лучевой терапии

- •2.1. Фотонное и корпускулярное излучение

- •2.2. Клиническая дозиметрия

- •Глава 3. Радиобиологические основы лучевой терапии злокачественных опухолей и неопухолевых заболеваний

- •Глава 4. Методы лучевой терапии

- •Глава 5. Техническое обеспечение лучевой терапии

- •5.1. Аппараты для дистанционной лучевой терапии

- •5.1.1. Рентгенотерапевтические аппараты

- •5.1.2. Гамма-терапевтические аппараты

- •5.1.3. Ускорители частиц

- •5.2. Аппараты для контактной лучевой терапии

- •Глава 6. Планирование лучевой терапии

- •Глава 7. Лучевая терапия злокачественных опухолей

- •7.1. Лучевая терапия рака легкого

- •7.2. Злокачественные опухоли орофарингеальной зоны

- •7.3. Рак гортани

- •7.4. Рак пищевода

- •7.5. Рак молочной железы

- •7.6. Рак грудной железы у мужчин

- •7.7. Рак щитовидной железы

- •7.8. Злокачественные опухоли кожи

- •7.9. Злокачественные опухоли мягких тканей

- •7.10. Рак прямой кишки

- •7.11. Рак предстательной железы

- •7.12. Рак мочевого пузыря

- •7.13. Лучевая терапия семином

- •7.14. Рак шейки матки

- •7.15. Рак эндометрия (рак тела матки)

- •7.16. Злокачественные опухоли вульвы

- •7.17. Рак влагалища

- •7.18. Злокачественные опухоли костей

- •7.19. Лучевая терапия метастазов в кости

- •7.20. Лимфома ходжкина (лимфогранулематоз)

- •7.21. Неходжкинские лимфомы

- •7.22. Лучевая терапия опухолей головного мозга

- •7.23. Лучевая терапия опухолей спинного мозга

- •Глава 8. Лучевые повреждения

- •Глава 9. Лучевая терапия неопухолевых заболеваний

- •Приложение

- •Список рекомендуемой литературы

- •Дополнительные иллюстрации

7.3. Рак гортани

Рак гортани составляет 4-6 % всех злокачественных опухолей. Среди злокачественных опухолей ЛОР-органов он встречается наиболее часто (50- 60 %). Чаще болеют мужчины в возрасте 35-65 лет. Городское население болеет раком гортани в 1,5-2 раза чаще сельского. Существенную роль в возникновении рака гортани играют вредные профессиональные и бытовые воздействия - работа в условиях повышенного содержания в пыли химических, радиоактивных веществ, курение, употребление алкоголя. Имеет значение наличие в анамнезе папилломатоза гортани. До 98 % опухолей гортани имеют гистологическое строение плоскоклеточного рака.

Онкологи придают важное значение условному анатомическому делению гортани на три области, так как опухоли разных анатомических отделов гортани различаются по прогнозу, метастазированию, симптомам и даже радиочувствительности в связи с особенностями слизистой оболочки, подслизистого слоя, крово- и лимфообращения.

Клинические симптомы заболевания определяются локализацией, степенью распространения и формой роста (экзофитная, эндофитная или инфильтративно-язвенная, смешанная) опухоли. При поражении надсвязочного (вестибулярного) отдела больные жалуются на парестезию, чувство инородного тела в горле, ощущение неудобства при глотании. В дальнейшем присоединяются боли при глотании, иррадиирующие в ухо на стороне поражения. Прогрессирование процесса приводит к появлению охриплости и поперхивания. Рак связочной части отдела гортани проявляется охриплостью, кашлем, при прогрессировании процесса появляются боли и признаки стеноза гортани. Постепенное увеличение стеноза, ухудшение дыхания на фоне медленно прогрессирующей охриплости свидетельствуют о поражении подсвязочного отдела. Гнилостный запах изо рта, кровохарканье являются признаками распада опухоли.

|

Чаще всего встречаются опухоли надсвязочной части (65 %). Они наиболее злокачественны, быстро распространяются и рано метастазируют. Сравнительно благоприятно протекает рак голосовых связок (32 %). Опухоли подсвязочного отдела встречаются редко (3 %), часто локализуются в подслизистом слое, что затрудняет диагностику и ухудшает прогноз. Чаще всего при первичном обращении диагностируется поражение двух отделов гортани.

TNM Клиническая классификация

Анатомические области и части

I. Надсвязочная часть

Надгортанная часть (включая краевую зону):

1) часть надгортанника выше подъязычной кости (включая верхушку, поверхность гортани, надгортанник, включая хрящевую зону);

2) черпало-подгортанная складка, гортанная часть;

3) черпаловидный хрящ;

Надсвязочная часть, исключая надгортанную:

4) часть надгортанника ниже подъязычной кости;

5) полости желудочков (ложные связки).

II. Связочная часть:

1) истинные голосовые связки;

2) передняя комиссура;

3) задняя комиссура.

III. Подсвязочная часть T - Первичная опухоль

TX - Недостаточно данных для оценки первичной опухоли

T0 - Первичная опухоль не определяется

Tis - Преинвазивная карцинома (Carcinoma in situ)

Надсвязочная часть

T1 - Опухоль ограничена одной анатомической областью надсвязочной части, подвижность голосовых связок сохранена

T2 - Опухоль поражает слизистую оболочку нескольких анатомических частей надсвязочной или связочной областей или область вне надсвязочной части (слизистую оболочку корня языка, язычно-надгортанное углубление, медиальную стенку грушевидного синуса) без фиксации гортани

T3 - Опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок и/или распространяется на заднюю область гортанного хряща, преднадгортанную ткань; минимальная эрозия щитовидного хряща

|

T4A - Опухоль прорастает щитовидный хрящ и/или распространяется на ткани вокруг гортани: трахею, мягкие ткани шеи, включая глубокие/на- ружные мышцы языка, лентовидные мышцы, щитовидную железу, пищевод

T4B - Опухоль прорастает в предпозвоночное пространство, структуру средостения или оболочку сонной артерии

Связочная часть

T1 - Опухоль ограничена голосовыми связками (ой) без нарушения подвижности, может быть вовлечена передняя или задняя комиссуры T1A - Опухоль ограничена одной связкой T1B - Опухоль распространяется на обе связки

T2 - Опухоль распространяется на надсвязочную и/или подсвязочную области с нарушением подвижности голосовых связок

T3 - Опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок, и/или прорастает в надсвязочное пространство, и/или вызывает небольшую эрозию щитовидного хряща

T4A - Опухоль прорастает щитовидный хрящ и/или распространяется на ткани вокруг гортани: трахею, мягкие ткани шеи, включая глубокие/на- ружные мышцы языка, лентовидные мышцы, щитовидную железу, пищевод

T4B - Опухоль прорастает в предпозвоночное пространство, структуру средостения или оболочку сонной артерии

Подсвязочная часть

T1 - Опухоль ограничена подсвязочной частью

T2 - Опухоль распространяется на одну или обе голосовые связки со свободной или ограниченной подвижностью

T3 - Опухоль ограничена гортанью с фиксацией связок T4A - Опухоль прорастает перстневидный или щитовидный хрящ и/или распространяется на ткани вокруг гортани: трахею, мягкие ткани шеи, включая глубокие/наружные мышцы языка, лентовидные мышцы, щитовидную железу, пищевод

T4B - Опухоль прорастает в предпозвоночное пространство, структуру средостения или оболочку сонной артерии

Регионарные лимфатические узлы - лимфатические узлы шеи

|

NX - Недостаточно данных для оценки состояния узлов N0 - Нет признаков метастатического поражения узлов N1 - Метастазы в одном лимфатическом узле на стороне поражения до 3 см в наибольшем измерении

N2 - Метастазы в одном лимфатическом узле на стороне поражения до 6 см в наибольшем измерении, или метастазы в нескольких лимфатических узлах на стороне поражения до 6 см в наибольшем измерении, или метастазы в лимфатических узлах шеи с обеих сторон, или с противоположной стороны до 6 см в наибольшем измерении

N2A - Метастазы в одном лимфатическом узле на стороне поражения до 6 см в наибольшем измерении

N2B - Метастазы в нескольких лимфатических узлах на стороне поражения до 6 см в наибольшем измерении

N2C - Метастазы в лимфатических узлах с обеих сторон или с противоположной стороны до 6 см в наибольшем измерении

N3 - Метастазы в лимфатических узлах более 6 см в наибольшем измерении

Примечание.

Лимфатические узлы срединной линии расцениваются как узлы на стороне поражения.

M - Отдаленные метастазы

MX - Недостаточно данных для определения отдаленных метастазов M0 - Нет признаков отдаленных метастазов M1 - Имеются отдаленные метастазы.

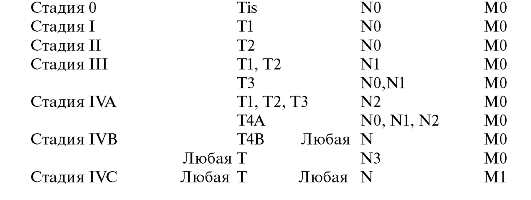

Группировка по стадиям

Наиболее распространенными методами лечения рака гортани являются хирургический, лучевой и комбинированный.

В настоящее время у больных раком гортани I, II и III стадий предпочтительно начинать лечение с проведения лучевой терапии. Если есть противопоказания к облучению или невозможно было получить морфологическое подтверждение диагноза, проводят операцию, во время которой на первом этапе выполняют срочное гистологическое исследование. Лучевая терапия у больных I и II стадий, а также у части больных III стадии может быть самостоятельным видом лечения и привести к излечению.

|

Облучение проводят на гамма-терапевтических аппаратах, линейных ускорителях, бетатронах. Облучение чаще всего проводят с боковых встречных полей под углом 90° полями 6,0 на 10-12 см. При опухоли голосовых связок I-II стадий высота поля может быть уменьшена до 8 см.

При планировании лучевой терапии в объем облучения, кроме опухоли, включают зоны регионарного метастазирования на шее с обеих сторон. Соответственно, нижняя граница полей облучения проходит по проекции клю-

чицы. Верхнюю границу проводят по горизонтальной ветви нижней челюсти или на 1,5-2,0 см выше при локализации опухоли в надсвязочной части.

Облучение выполняют по радикальной программе с расщеплением курса. В первой половине курса подводят суммарную дозу 40 Гр. Можно использовать методику классического дробления дозы, однако С. Л. Дарьялова и С. А. Сергеев (2000) рекомендуют фракции по 3,3 Гр (1,65 Гр с каждого поля) 3 раза в неделю с интервалом 46 ч до дозы 33 Гр, что эквивалентно 40 Гр классического фракционирования. Через 10 дней после окончания облучения предлагается провести полное обследование с биопсией остаточной опухоли для оценки эффекта терапии с целью выбора дальнейшего метода лечения. При высокой степени резорбции опухоли по данным морфологического обследования продолжают облучение по радикальной программе, доводя суммарную дозу в опухоли до 70 Гр (66-75 Гр в зависимости от стадии). Вторую половину курса облучения проводят уже в более щадящем режиме, по 2 Гр 5 раз в неделю, чтобы избежать риска возникновения лучевого перихондрита.

При принятии решения после подведения дозы 40 Гр провести удаление оставшейся части опухоли необходимо планировать операцию не позднее чем через 2,5-3 нед, не давая возможности процессам репопуляции резистентных к лечению опухолевых клеток.

|

Хирургический этап лечения после предоперационного облучения определяется локализацией опухоли и ее распространенностью и варьирует от резекции - хордэктомии - боковой, переднебоковой или горизонтальной при ранних стадиях до сложных комбинированных и расширенных вертикальных и горизонтальных резекций. Внедрение функционально-щадящих операций вместо ларингэктомий стало возможным только после проведения необходимого предоперационного облучения.

В рамках комбинированного лечения больных с метастазами в регионарных лимфатических узлах проводят облучение опухоли и метастазов до 40 Гр, затем продолжают облучение первичного очага до 70 Гр и при полном его излечении удаляют метастазы на шее. Таким образом, для регионарных метастазов лучевая терапия является предоперационным курсом, а для первичной опухоли - самостоятельным видом лечения.

Лучевую терапию с паллиативной целью при распространенном опухолевом процессе проводят с использованием методики суперфракционирования дозы - по 1,2 Гр 2 раза в день с интервалом 4-5 ч до суммарной очаговой дозы 45-50 Гр.

С. Л. Дарьялова (2000) при подведении итогов многолетних наблюдений за больными, которым предоперационное облучение проводили в условиях гипербарической оксигенации, продемонстрировала повышение безрецидивной 5-летней выживаемости лечения у больных III стадии с 50 до 80 %.