70 Скорость химической реакции

Скорость химической реакции определяется как изменение концентрации веществ в единицу времени в единице объёма.

П

ри

этом концентрацию обычно выражают

числом молей вещества на единицу объёма

реакционной смеси (обычно на 1л), время

– в секундах, минутах и т. п. Чтобы

вычислить скорость реакции, необходимо

знать, насколько изменилась концентрация

одного из реагирующих веществ в единицу

времени. Например, за какой-то промежуток

времени ∆t

= t2

– t1

концентрация реагирующих веществ

уменьшается на - ∆С = С1

– С2

(рис. 14.1).

Тогда средняя скорость реакции за

промежуток времени ∆t

ри

этом концентрацию обычно выражают

числом молей вещества на единицу объёма

реакционной смеси (обычно на 1л), время

– в секундах, минутах и т. п. Чтобы

вычислить скорость реакции, необходимо

знать, насколько изменилась концентрация

одного из реагирующих веществ в единицу

времени. Например, за какой-то промежуток

времени ∆t

= t2

– t1

концентрация реагирующих веществ

уменьшается на - ∆С = С1

– С2

(рис. 14.1).

Тогда средняя скорость реакции за

промежуток времени ∆t

vср = - ∆С / ∆t (14.1.)

З

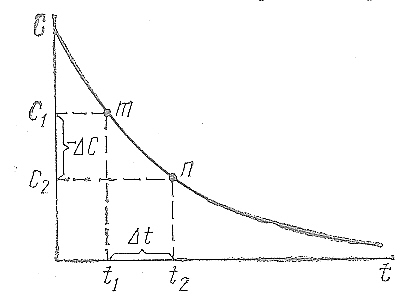

Рис. 14.1. Кинетическая

кривая для реагентов реакции.

Средняя скорость не отражает истинной скорости в каждый момент времени, поэтому математически истинную скорость v реакции в данный момент принято выражать отношением бесконечно малого изменения концентрации dC к бесконечно малому отрезку времени dt, в течение которого произошло изменение концентрации:

v = ± dC / dt (14.2.)

Если изучается изменение концентрации одного из исходных веществ, то dC / dt > 0, если одного из продуктов реакции, то dC / dt > 0. Скорость реакции всегда считается положительной, а отношение в правой части уравнения может быть или положительным, или отрицательным.

Закон действующих масс для скоростей. Константа скорости реакции. Порядок и молекулярность реакций.

Реакции можно поделить на простые – идут в одну стадию и сложные – многостадийные. Рассмотрим простые реакции.

Скорость химической

реакции по закону действия масс

пропорциональна концентрации реагирующего

вещества в данный момент времени. Так,

для реакции типа

![]() скорость

реакции может быть выражена следующим

кинетическим уравнением:

скорость

реакции может быть выражена следующим

кинетическим уравнением:

v = - dCА / dt = kCA, (14.3)

где CА – концентрация вещества А в данный момент; k – коэффициент пропорциональности, который носит название константы скорости химической реакции.

При взаимодействии двух веществ или более, т.е. для реакции типа

а А

+ bВ

сС

А

+ bВ

сС

математическое выражение скорости будет

v = k (CA)γa (CВ) γb (14.4)

Показатель степени (γx) называется порядком реакции по данному реагенту, а сумма ∑γx – общим порядком, или просто порядком реакции.

В простых случаях показатели степени совпадают со стехиометрическими коэффициентами:

γa = а, γb = b и т. д..

Но при сложном механизме реакций эти величины могут различаться. Тем не менее, почти всегда будем предполагать, что порядок реакции по реагенту совпадает с соответствующими стехиометрическими коэффициентами. В таблице 14.1 в общем виде представлены реакции разных порядков и соответствующие уравнения скорости.

Таблица 14.1.

Реакции 1-го порядка |

|

|

Реакции 2-го порядка |

|

|

Реакции 3-го порядка |

|

|

Есть ещё одно близкое понятие – молекулярность реакции: количество одновременно реагирующих молекул. Во многих случаях, как видно из таблицы, молекулярность совпадает с порядком реакции. В реакциях 2-го порядка реагируют две (разные или одинаковые) молекулы, а в реакциях 3-го порядка – три молекулы. Заметим: тримолекулярные реакции очень редки, так как в таких реакциях должно происходить одновременное столкновение трёх молекул, вероятность чего весьма невелика. Понятно, что не бывает четырёхмолекулярных реакций. Если же в уравнении реакции фигурируют 4 или больше молекул реагентов, это означает, что на самом деле здесь – не простая, а сложная реакция, идущая в несколько стадий. И на каждой стадии обычно реагируют не больше двух молекул, т.е. и молекулярность, и порядок равны двум.

Но порядок реакции и её молекулярность иногда не совпадают. Это бывает, когда реагент фигурирует в уравнении реакции, но его концентрация не влияет на скорость реакции. Вот два примера.

Катализируемая реакция:

А

катализатор

В (14.5)

А

катализатор

В (14.5)

Если вещество А – в избытке, то скорость определяется лишь количеством катализатора, т. е. От концентрации вещества А не зависит:

v = k (14.6)

В данном случае имеет место реакция нулевого порядка, так как ∑γx = 0.

Реакция, где один из реагентов – в большом избытке. Так, например, обстоит дело в реакциях гидролиза:

А + Н2О = Р1 + Р2 (14.7,а)

Формально эту реакцию можно записать и как реакцию второго порядка:

v = k САСН2О (14.7, б)

но концентрация воды – это фактически постоянная величина, которую можно ввести в константу скорости:

v = k’ СА, где k’ = k СН2О (14.7, в,г)

Тогда получается, что данная бимолекулярная реакция имеет первый порядок.

Константа скорости и период полупревращения

Как следует из обобщённого дифференциального уравнения (14.4), скорость реакции зависит не только от концентрации реагентов, но и от фигурирующей в уравнении константы k, называемой константой скорости. Очевидно, что последняя равна скорости при единичных концентрациях реагентов. Значение этой константы для каждой реакции своё и определяется природой реагирующих веществ, механизмом реакции и температурой. Таким образом, константа скорости является важнейшей характеристикой реакции. Размерность k легко определить, исходя из соответствующего дифференциального уравнения (табл. 14.2). Как видно размерность зависит от порядка реакции.

Таблица 14.2.

|

|

|

|

|

|

Кроме

константы скорости, важной кинетической

характеристикой реакции является период

полупревращения,

![]() .

Это такое

время, за которое концентрация какого-либо

из реагентов снижается до среднего

уровня между начальным и конечным

значениями:

.

Это такое

время, за которое концентрация какого-либо

из реагентов снижается до среднего

уровня между начальным и конечным

значениями:

![]() .

(14.8.)

.

(14.8.)