- •Курс лекции

- •Раздел 1Инженерное благоустройство территорий поселений.

- •1.1Оценка степени благоприятности территории.

- •1.2 Основные понятия о генеральном плане поселения

- •1.2 Основные понятия о генеральном плане поселения

- •1.3 Назначение генерального плана поселения и его масштаб

- •Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к жилой застройке

- •1.3 Сеть улиц и дорог.

- •1.3.1 Поперечные профили улиц и дорог

- •1.3.2 Основы проектирования.

- •1.14. Виды дорожных покрытий

- •Глава 2

- •2.1. Сущность вертикальной планировки

- •2.2. Методы вертикальной планировки

- •2.3. Вертикальная привязка зданий к рельефу

- •2.4. Устройства вертикальной планировки в сложном рельефе

- •1.4.2 Элементы системы водоотвода

- •Глава 4

- •4.1. Генеральный план города

- •4.2. Состав генерального плана

- •4.3. Общие требования к проектной документации

- •4.4. Перечень линий градостроительного регулирования

- •4.5. Терминология, применяемая в предпроектной и проектной подготовке строительства

- •Раздел II инженерное оборудование территорий поселений и зданий

- •Глава 5

- •5.1. Инженерные сети

- •5.2. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций

- •Глава 6

- •6.1. Понятие о гидравлике

- •6.2. Основные физические свойства жидкостей

- •6.3. Основы гидростатики

- •Глава 7

- •7.1. Виды движения жидкостей

- •7.2. Равномерное и неравномерное движение

- •7.3. Режимы движения жидкостей

- •7.4. Истечение жидкости из отверстий через водосливы. Гидравлический удар в трубопроводах

- •Глава 8

- •8.1. Источники водоснабжения

- •8.2. Водозаборные сооружения из подземных источников

- •8.3. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- •8.4. Водонапорные башни и резервуары

- •8.5. Водоподъемные устройства

- •8.6. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети

- •8.7. Очистка и обеззараживание воды

- •8.8. Гидравлический расчет водопроводной сети

- •8.9. Водоснабжение фонтанов

- •Глава 9

- •9.1. Системы и схемы водоснабжения

- •9.2. Элементы внутреннего водопровода

- •9.3. Противопожарные водопроводы

- •Глава 10 канализация и санитарная очистка поселений

- •10.1. Классификация сточных вод и системы канализации

- •10.2. Наружные канализационные сети

- •10.3. Очистка сточных вод

- •10.4. Система хозяйственно-бытовой канализации

- •10.5. Внутренний водосток с покрытий

- •10.6. Дворовая система канализации

- •Глава 11 санитарное благоустройство городских территорий

- •11.1. Санитарная очистка городских территорий

- •11.2. Нормы накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых отходов

- •11.3. Хозяйственные площадки

- •11.4. Уборка территорий поселений

- •Раздел III

- •Глава 12

- •12.1. Источники тепла

- •12.2. Тепловые сети

- •12.3. Виды топлива

- •12.4. Горячее водоснабжение

- •Глава 13

- •13.1. Система отопления зданий

- •13.2. Отопительные приборы

- •13.3. Вентиляция

- •13.4. Кондиционирование воздуха

- •13.5. Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования

- •Глава 14

- •14.1. Система газоснабжения поселений

- •14.2. Газопроводные сети. Газораспределительные станции

- •14.3. Внутреннее устройство газоснабжения зданий

- •Раздел IV инженерное оборудование строительныхплощадок

- •Глава 15

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Принципы проектирования строительных генпланов

- •15.3. Последовательность проектирования

- •Глава 16

- •16.1. Инженерно-геодезические изыскания и создание геодезической разбивочной основы

- •16.2. Расчистка и планировка территории

- •16.3. Отвод поверхностных и фунтовых вод

- •16.4. Подготовка площадки к строительству и ее обустройство

- •16.5. Проектирование временных дорог на стройгенплане

- •16.6. Проектирование и размещение основных элементов стройгенплана

- •16.7. Временное водо- и теплоснабжение строительной площадки

- •Раздел V электроснабжение объектов

- •Глава 17

- •17.1. Общие сведения

- •17.2. Напряжение электрических сетей

- •17.3. Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок

- •17.4. Надежность электроснабжения городских потребителей

- •17.5. Электроснабжение городских предприятий

- •17.6. Выбор схемы распределения электроэнергии

- •17.7. Электрические сети внутри объекта на напряжении 6... 10 кВ

- •Глава 18

- •18.1. Общие сведения

- •18.2. Воздушные линии

- •18.3. Кабельные линии

- •18.4. Способы прокладки кабелей напряжением 6... 10 кВ

- •19.3. Вводные и вводно-распределительные устройства

- •19.4. Схемы построения осветительных и силовых сетей

- •19.5. Виды электропроводок

- •Глава 20

- •20.1 . Устройство сетей

- •20.2. Конструктивное устройство электрических сетей внутри зданий

- •Вопросы для повторения

- •Список литературы

2.3. Вертикальная привязка зданий к рельефу

Цель вертикальной привязки здания состоит в определении соответствия между относительными и абсолютными отметками, вертикальная привязка – это определение абсолютной отметки уровня чистого пола 1-го этажа, т.е. начала отсчета относительных отметок (0,000). При проектировании и реконструкции эта отметка задается либо определяется исходя из планировочной отметки образованного рельефа прилегающей к зданию территории. Эта отметка – красная – определяется по красным планировок горизонталям. Красные (как и черные) отметки рельефа местности называют абсолютными. На всей территории РФ абсолютные отметки имеют единую точку отсчета – уровень Балтийского моря.

В ертикальные

отметки элементов каждого отдельного

здания называют

относительными.

Начало

отсчета их в каждом здании – это

уровень чистого пола 1-го этажа. Чтобы

вычислить абсолютную отметку чистого

пола 1-го этажа любого здания, надо знать

насколько

его уровень расположен выше уровня

земли. Как правило,

это значение – отметка уровня земли –

указывается чертежах

фасадов и разрезов здания со знаком

минус. Ее без учёта знака

прибавляют к абсолютной планировочной

отметке и получают

искомую величину.

ертикальные

отметки элементов каждого отдельного

здания называют

относительными.

Начало

отсчета их в каждом здании – это

уровень чистого пола 1-го этажа. Чтобы

вычислить абсолютную отметку чистого

пола 1-го этажа любого здания, надо знать

насколько

его уровень расположен выше уровня

земли. Как правило,

это значение – отметка уровня земли –

указывается чертежах

фасадов и разрезов здания со знаком

минус. Ее без учёта знака

прибавляют к абсолютной планировочной

отметке и получают

искомую величину.

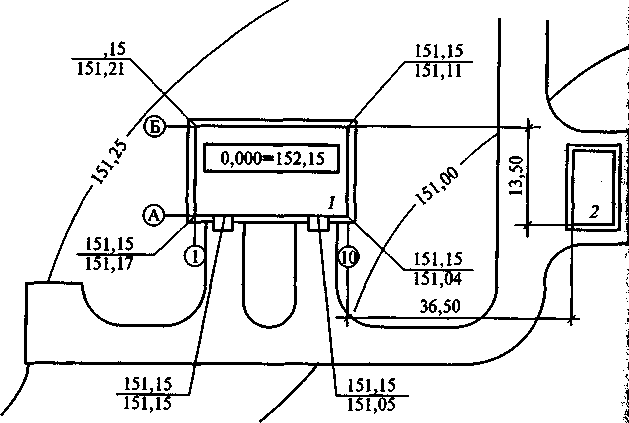

Рис. 2.1. Пример выполнения вертикальной и горизонтальной приведенной в учебной практической работе: 1 – проектируемое здание; 2 – существующее здание; А, Б, 1, 10 – оси.

В учебном проекте допускается привязать здание к существующему рельефу озелененных территорий, т.е. вычислить черные отметки по углам здания. Планировочную отметку (красную) следует принимать по черной отметке самого высокого входа. На всех углах зданий на генплане должны быть указаны на выносных полочках вверху красные, внизу – черные отметки. В центре здания в прямоугольнике указывают абсолютную отметку, соответствующую значению 0,000 относительных отметок (рис. 2.1). Расчет проводят методом интерполяции, условно принимая рельеф местности между горизонталями в виде наклонных плоскостей.

2.4. Устройства вертикальной планировки в сложном рельефе

В условиях значительных перепадов высот рельефа территории микрорайона градостроители используют большой набор приемов вертикальной планировки. С их помощью формируют планировочную поверхность территории микрорайона, организуют транспортное и пешеходное движение между террасами, лежащими в разных уровнях. В каждом конкретном случае выбирают тот или иной прием или устройство вертикальной планировки в зависимости от свойств грунта, геологических и гидрологических условий, требований, предъявляемых к территории микрорайона.

Простейшим элементом вертикальной планировки территории при сопряжении поверхностей с перепадом отметок является откос. Главный вопрос при проектировании – установление его крутизны. Ее выбирают из условий устойчивости грунта, предотвращения оползневых явлений и размыва. Она зависит от высоты перепада отметок. При высоте откоса до 6 м в устойчивых грунтах (полускальных и подобных им) крутизна выражается в отношении от 1:1 до 1:0,5; при грунтах средней устойчивости – до 1:1,5; при сыпучих грунтах (мелкозернистых песках и подобных им) – 1:1,5 и менее. Чтобы предохранить откос от размыва поверхностными водами, у его подошвы устраивают лотки, кюветы, заглубленные в землю водоотводные трубы. По ним дождевые воды направляются к водоприемным решеткам городского водостока или в ближайший водоем. Кроме того, откосы укрепляют посадкой зеленых насаждений, засевают травами с развитой корневой системой, покрывают дерном, мостят камнем, бетонными и железобетонными плитами. С этой же целью для помещения откосов применяют цементобетонные плиты с отверстиями, заполняемыми травами или цветами-многолетниками. При использовании зеленых насаждений для закрепления откосов важно обеспечить их растительным слоем почвы.

Откосы большой высоты (более 5 м) иногда целесообразно расчленять по высоте горизонтальными поверхностями, которые называют бермами. Бермы можно использовать для пешеходных дорожек.

Вместо откосов часто устраивают подпорные стенки. Их делают из прочного материала (камня, бетона, железобетона), который может сдерживать давление вышележащего грунта. Подпорные стенки рассчитывают по форме и сечению из условия равновесия земляных масс, высоту определяют по перепаду высот.

Подпорные стенки делают вертикальными и наклонными (уклоны 1:10 и 1:12). Чтобы грунт вышележащей террасы не размывался, в верхней террасе предусматривают дренажную систему и перехватывающие дождевые потоки лотки. Подпорные стенки декорируют камнем, рустовкой и другими видами отделки.

Для пешеходов террасы, лежащие в разных уровнях, соединяют лестницами. Лестницы устраивают в откосах и разрывах подпорных стенок с уклоном не более 1:3, высотой подступенка 10... 14 см. Ширину проступи лестниц не ограничивают. При уклоне откоса менее 1:13 (8 %) допускается устройство пешеходных наклонных сходов – пандусов. Лестницы и пандусы устраивают с учетом основных направлений системы транспортных и пешеходных путей сообщения.

На проекте вертикальной планировки указывают проектные отметки характерных точек: по углам и входам зданий, в местах изменения продольного уклона и на пересечениях проездами красных линий улиц, в лотках улиц стрелками указывают направления и значения продольных уклонов (в процентах). В этих направлениях будет происходить сток поверхностных вод. Кроме продольных уклонов проездов, тротуаров, озелененных территорий, а также площадок микрорайонов для удобства отвода дождевых вод устраивают поперечные уклоны (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Вид сооружения |

Уклон, % |

Вид поперечного профиля

|

|

продольный |

поперечный |

||

Тротуар |

0,4. ..8,0 |

1...2 |

От дома односкатный |

Площадки: |

|

|

|

спортивные |

0,5 |

0,5 |

Односкатный |

детские |

0,4. ..1,5 |

1...2 |

» |

хозяйственные |

0,5...3,0 |

1...2 |

Двускатный |

Автостоянки |

0,4. ..4,0 |

0,5... 1,5 |

Односкатный |

Зеленые насаждения |

0,5 ...8,0 |

0,5 ...8,0 |

» |

Садовые дорожки |

0,5 ...8,0 |

2...3 |

Односкатные с лотками |

Продольные и поперечные уклоны всех площадок и дорожек имеют такое направление, которое обеспечивает сток воды в сторону ближайшего проезда.

В случае сложного рельефа с уклонами больше предельных, принятых для площадок, их располагают в выемках, на насыпях или частично применяя выемку и насыпь. При этом не должна ухудшаться архитектурно-планировочная комбинация территорий.

Лекция №7

Организация стока поверхностных вод с территорий.

1.4.1 Формирование поверхностного стока.

1.4.3 Основные вопросы эксплуатации систем водостоков, их реконструкции и ремонта

Благоустройство городов включает в себя в качестве одного из важных мероприятий отвод поверхностных вод с городских территорий. Круговорот воды в природе обеспечивает постоянное более или менее интенсивное выпадение осадков. Оказавшись на земле, вода частично впитывается в грунт, частично испаряется, оставшаяся часть (избытки) стекает по поверхности земли в самые низкие места – тальвеги. Эти воды способствуют развитию физико-геологических процессов, разрушающих грунт, ухудшающих тем самым его несущую способность. В результате их действия активизируются процессы эрозии (разрушения) почв, оврагообразования, повышается уровень грунтовых вод, возникают просадочные и карстовые явления, т.е. вымывание отдельных пространств в грунте, оползневые процессы. Избыточное увлажнение бессточных территорий способствует их заболачиванию и подтоплению. Все эти процессы являются нежелательными на участках предполагаемого или осуществляемого строительства, требуют применения особых мер по инженерной подготовке.

Поэтому для нового строительства выбирают прежде всего так называемые благоприятные территории, не требующие специальных мероприятий для улучшения состояния грунта, но при необходимости используют и неблагоприятные территории, предварительно улучшив их состояние. При помощи инженерной подготовки городские территории защищают от подтопления и затопления, ведут борьбу с оврагообразованием, карстовыми и просадочными явлениями, проводят противооползневые мероприятия, понижают уровень грунтовых вод при помощи сооружения дренажных систем. Такие же мероприятия могут проводиться и при развитии нежелательных процессов на территориях существующего города. Первое и важнейшее мероприятие – ликвидация основной причины этих явлений, т.е. действия поверхностных вод.

Сток поверхностных вод появляется на земле при осадках слоем более 2 мм. Число дней с такими осадками на территории РФ различно (см. СНиП 23-01-9?).

В центральной европейской части России такие осадки выпадают около 70 дней в году. Ливневые осадки имеют интенсивность около 0,5 мм/мин на протяжении 10 мин и 0,3 мм/мин на протяжении 20 мин. Основные параметры, характеризующие осадки данного района, – это интенсивность, продолжительность и повторяемость дождей.

Интенсивность дождей определяется количеством осадков, выпавших в единицу времени, по высоте слоя / = – (мм/мин) (А –толщина слоя выпавшего дождя, мм; / –продолжительность дождя, мин) или по объему q = – (л/с) (V– объем воды, выпавшей в виде дождя на площади 1 га), которые находятся в следующей зависимости:

q = 166,7/,

где 166,7 – переводной модуль интенсивности по слою к интенсивности по объему.

Продолжительность дождей определяется временем выпадения осадков.

Интенсивность и продолжительность дождей определяют с помощью дождемеров, автоматически записывающих в виде графика высоту осадков и время выпадения осадков.

Повторяемость дождей определяют по графику выпавших дождей за много лет. Повторяемость дождей показывает вероятность повторения дождя за определенный период наблюдения (1, 3, 5, 10 лет).

В результате наблюдений вывели следующую зависимость:

где q – максимальная интенсивность на 1 га, л/с; Ann – коэффициенты, зависящие от конкретных условий климатического района и повторяемости дождей; / – период продолжительности осадков, мин.

Эти данные используют в расчете при организации системы отвода поверхностных вод.