- •Курс лекции

- •Раздел 1Инженерное благоустройство территорий поселений.

- •1.1Оценка степени благоприятности территории.

- •1.2 Основные понятия о генеральном плане поселения

- •1.2 Основные понятия о генеральном плане поселения

- •1.3 Назначение генерального плана поселения и его масштаб

- •Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к жилой застройке

- •1.3 Сеть улиц и дорог.

- •1.3.1 Поперечные профили улиц и дорог

- •1.3.2 Основы проектирования.

- •1.14. Виды дорожных покрытий

- •Глава 2

- •2.1. Сущность вертикальной планировки

- •2.2. Методы вертикальной планировки

- •2.3. Вертикальная привязка зданий к рельефу

- •2.4. Устройства вертикальной планировки в сложном рельефе

- •1.4.2 Элементы системы водоотвода

- •Глава 4

- •4.1. Генеральный план города

- •4.2. Состав генерального плана

- •4.3. Общие требования к проектной документации

- •4.4. Перечень линий градостроительного регулирования

- •4.5. Терминология, применяемая в предпроектной и проектной подготовке строительства

- •Раздел II инженерное оборудование территорий поселений и зданий

- •Глава 5

- •5.1. Инженерные сети

- •5.2. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций

- •Глава 6

- •6.1. Понятие о гидравлике

- •6.2. Основные физические свойства жидкостей

- •6.3. Основы гидростатики

- •Глава 7

- •7.1. Виды движения жидкостей

- •7.2. Равномерное и неравномерное движение

- •7.3. Режимы движения жидкостей

- •7.4. Истечение жидкости из отверстий через водосливы. Гидравлический удар в трубопроводах

- •Глава 8

- •8.1. Источники водоснабжения

- •8.2. Водозаборные сооружения из подземных источников

- •8.3. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- •8.4. Водонапорные башни и резервуары

- •8.5. Водоподъемные устройства

- •8.6. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети

- •8.7. Очистка и обеззараживание воды

- •8.8. Гидравлический расчет водопроводной сети

- •8.9. Водоснабжение фонтанов

- •Глава 9

- •9.1. Системы и схемы водоснабжения

- •9.2. Элементы внутреннего водопровода

- •9.3. Противопожарные водопроводы

- •Глава 10 канализация и санитарная очистка поселений

- •10.1. Классификация сточных вод и системы канализации

- •10.2. Наружные канализационные сети

- •10.3. Очистка сточных вод

- •10.4. Система хозяйственно-бытовой канализации

- •10.5. Внутренний водосток с покрытий

- •10.6. Дворовая система канализации

- •Глава 11 санитарное благоустройство городских территорий

- •11.1. Санитарная очистка городских территорий

- •11.2. Нормы накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых отходов

- •11.3. Хозяйственные площадки

- •11.4. Уборка территорий поселений

- •Раздел III

- •Глава 12

- •12.1. Источники тепла

- •12.2. Тепловые сети

- •12.3. Виды топлива

- •12.4. Горячее водоснабжение

- •Глава 13

- •13.1. Система отопления зданий

- •13.2. Отопительные приборы

- •13.3. Вентиляция

- •13.4. Кондиционирование воздуха

- •13.5. Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования

- •Глава 14

- •14.1. Система газоснабжения поселений

- •14.2. Газопроводные сети. Газораспределительные станции

- •14.3. Внутреннее устройство газоснабжения зданий

- •Раздел IV инженерное оборудование строительныхплощадок

- •Глава 15

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Принципы проектирования строительных генпланов

- •15.3. Последовательность проектирования

- •Глава 16

- •16.1. Инженерно-геодезические изыскания и создание геодезической разбивочной основы

- •16.2. Расчистка и планировка территории

- •16.3. Отвод поверхностных и фунтовых вод

- •16.4. Подготовка площадки к строительству и ее обустройство

- •16.5. Проектирование временных дорог на стройгенплане

- •16.6. Проектирование и размещение основных элементов стройгенплана

- •16.7. Временное водо- и теплоснабжение строительной площадки

- •Раздел V электроснабжение объектов

- •Глава 17

- •17.1. Общие сведения

- •17.2. Напряжение электрических сетей

- •17.3. Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок

- •17.4. Надежность электроснабжения городских потребителей

- •17.5. Электроснабжение городских предприятий

- •17.6. Выбор схемы распределения электроэнергии

- •17.7. Электрические сети внутри объекта на напряжении 6... 10 кВ

- •Глава 18

- •18.1. Общие сведения

- •18.2. Воздушные линии

- •18.3. Кабельные линии

- •18.4. Способы прокладки кабелей напряжением 6... 10 кВ

- •19.3. Вводные и вводно-распределительные устройства

- •19.4. Схемы построения осветительных и силовых сетей

- •19.5. Виды электропроводок

- •Глава 20

- •20.1 . Устройство сетей

- •20.2. Конструктивное устройство электрических сетей внутри зданий

- •Вопросы для повторения

- •Список литературы

1.2 Основные понятия о генеральном плане поселения

Генеральный план города разрабатывается на основе народнохозяйственного плана развития страны и представляет собой научно обоснованный перспективный план развития города. Генеральный план города становится после этого главным градостроительным документом, на основе которого составляются все конкретные проекты планировки и застройки города. Он определяет перспективу развития, общую планировочную структуру, характер застройки, систему транспортного обслуживания, направление мероприятий по инженерной подготовке городских территорий, планировке, благоустройству и озеленению. В генеральном плане указывается очередность строительства исходя из удобства -жизни в городе.

Одним из наиболее показательных примеров градостроительства является Генеральный план развития и реконструкции Москвы. Исходным считается 1961 г., когда началась подготовка к проектированию генерального плана и осуществлению первой его очереди. В настоящее время все градостроительные преобразования проводятся уже в рамках второй очереди.

Генеральный план города включает в себя графическую часть и; пояснительную записку. В графической части в обобщенном виде на уровне технического проекта представляется планировка новых, реконструкция существующих районов, вертикальная планировка и инженерная подготовка территорий, прокладка подземных коммуникаций, организация отвода поверхностных вод, озеленение, транспортная система, схема освещения.

В пояснительной записке дается описание принятых решений, технико-экономические обоснования и расчеты.

Лекция 4

1.3 Назначение генерального плана поселения и его масштаб

Материалы генерального плана города являются основополагающими для дальнейшей подробной проработки проектных решений на уровне рабочих чертежей, по которым ведется строительство и реконструкция. В генеральном плане города заложена главная идея, удовлетворяющая насущные проблемы общества на ближайшую перспективу.

Проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений проводят по СНиП 2.07.01-89* с учетом МДС-30-1.99 «Методические указания по разработке схем зонирования территорий города», ГОСТ 21.508–93, СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилых городских объектов» и ГОСТ 21.108-78.

При проектировании новых или реконструкции существующих внутри городских и поселковых районов, микрорайонов, комплексов и зданий в комплект чертежей первым проектным документом входит генеральный план (генплан) объекта.

Генплан содержит сведения обо всех аспектах планировочных решений на отведенной под строительство или реконструкцию территории:

о расположении и ориентации проектируемых и существующих зданий и сооружений (разбивочный план);

проектируемых проездах, площадках, их назначении, системе пешеходных дорожек, ландшафтном дизайне, используемых для озеленения породах деревьев, кустарников, газонных трав и цветочных растений (план озеленения);

малых архитектурных формах, устройствах вертикальной планировки и их плоскостных размерах (план благоустройства территории).

На генплане выполняют вертикальную и горизонтальную привязки проектируемых объектов к существующим зданиям или к границам отведенных под застройку участков. На основе генплана составляют план организации рельефа местности, который включает в себя вертикальную планировку, план земляных работ, сводный план инженерных сетей.

По предварительным исследованиям существующего состояния участка, предназначенного для строительства, составляют геоподоснову, которая содержит сведения о рельефе местности, существующих подземных и наземных коммуникациях, дорогах, площадках, сооружениях, зеленых насаждениях. Чертежи генпланов выполняют в строго определенных масштабах: 1:500,1:1000,1:2000. Генплан содержит сведения о проектируемом объекте в завершенном виде. На нем изображают объекты в тех размерах, которые они занимают на уровне земли по внешнему периметру стен. Вокруг зданий располагают отмостку шириной 3 мм независимо от масштаба. Ориентация зданий фиксируется с помощью розы ветров, которую располагают в правом верхнем углу чертежа с обязательным указанием стрелкой направления на север.

На генплане показывают проектное решение благоустройства территории, выполняемое для повышения эффективности ее использования, улучшения внешнего вида и экологического состояния, охраны окружающей среды и с учетом функционального обеспечения социальных условий ее эксплуатации.

Проектируемые проезды должны быть соединены с существующей транспортной сетью города, поселка или с загородными трассами. Проезды подводят к каждому подъезду или к основным входам в здания. Около входов проектируют свободные площадки, площадь которых зависит от назначения зданий по нормам. У подъездов жилых зданий организуют свободные проходы для движения жителей, внесения мебели. Около входов в общественные здания (кинотеатры, выставки, учебные заведения, государственные учреждения) проектируют свободные площадки для ожидания, встреч, движения больших потоков людей.

Улицы и проезды располагают не ближе 6 м к зданиям. Радиусы поворотов улиц и проездов определяют из условий безопасности движения, беспрепятственного проезда пожарных машин, видимости для водителей и пешеходов. Вдоль улиц и проездов длиннее 100 м проектируют тротуары. Свободную территорию функционально зонируют и используют для расположения площадок и пешеходных дорожек. Площадки размещают соответственно их назначению в тихой, активной или хозяйственной зонах. Их стремятся территориально изолировать. Улицы, проезды, тротуары и площадки – плоскостные сооружения – разграничивают бортовым и бордюрным камнями, которые на генплане показывают одинарными линиями.

По всем плоскостным сооружениям проводят непрерывные размерные линии в двух направлениях. Их привязывают размерами к границам участка, проезжей части улиц или к осям зданий. Для проектируемых зданий показывают и обозначают крайние оси. По ним привязывают проектируемые здания в двух взаимнопер-пендикулярных направлениях к существующим зданиям или к границам участка (горизонтальная привязка).

Существующий рельеф местности обозначают черными горизонталями, которые не проходят по проектируемым зданиям и плоскостным сооружениям. Для проектируемых зданий осуществляют вертикальную привязку к рельефу местности. Результат вертикальной привязки фиксируют на чертеже в виде записи отметок на специальных вынесенных полочках по углам зданий и в середине каждого проектируемого здания в прямоугольнике. В соответствии с выявленными черными отметками неизменяемого рельефа участка или проектными отметками изменяемого рельефа вдоль сторон здания стрелочками показывают направления стока поверхностных вод.

Озеленение проектируют исходя из назначения объекта. Существующие зеленые насаждения сохраняют лишь в случае их хорошего состояния и обоснованного местоположения. Все проектируемые деревья и кустарники на генплане имеют свои условные обозначения и места посадки, привязанные размерами к границам озелененных территорий, с указанием пород, количества, возраста.

Составные элементы генплана обозначают цветом отмывки, штриховкой, цифрами. Чтобы чертеж подробно прочитать совместно с генпланом, наносят условные обозначения, экспликацию зданий и сооружений, баланс территории, узлы сечений по озеленению и покрытиям.

В пояснительную записку включают раздел «Описание генплана». В нем подробно излагают конкретное решение всех перечисленных выше проблем с указанием цифровых данных. В заключение приводят технико-экономические показатели генплана: площадь застройки (га), площадь асфальтового покрытия (м2), площадь плиточного мощения (м2), площадь озеленения (м2), а также плотность застройки, плотность населения «нетто» и «брутто» для крупных объектов.

На сводном плане инженерных сетей показывают прокладку всех существующих и проектируемых постоянных подземных коммуникаций. Их расположение учитывают при проектировании вертикальной планировки, малых архитектурных форм и озеленения, на состояние которого подземные сети могут оказать вредное воздействие.

Возведение объекта начинают только после утверждения проекта, который перед этим подвергается независимой всесторонней (экономической, технической, экологической)

Транспортная сеть города должна обеспечивать скорость, комфорт и безопасность передвижения между функциональными: нами города и в их пределах, связь с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами региональной и всероссийской сетей.

Сеть улиц, дорог, площадей и пешеходных пространств дол на проектироваться как единая общегородская система, в ко рой четко разграничены функции ее составляющих. Улично-дорожную сеть увязывают с планировочной структурой поселения прилегающей к нему территорией, обеспечивая удобные и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами вне! го транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Затраты времени на передвижение жителей от мест проживания труда до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин – для городов с населением 100 тыс. чел. и менее, а для городов с населением 2 млн. чел. – 45 мин. Промежуточные значения определяют методом интерполяции. Для городов с населением более 2 млн. чел. эти показатели рассчитывают по специальным обоснованиям. Число мотоциклов и мопедов на 1 тыс. чел. принимают 50... 100 единиц для городов с населением более 100 тыс. чел. и 100... 150 единиц – для остальных поселений.

Транспортная система города объединена архитектурными и инженерными решениями, которые подчинены требованиям безопасности, охраны окружающей среды и особенностям ландшафта. Хорошей организации транспортной системы, необходимой современному городу, свойственны сложные инженерные решения, такие как многоуровневые развязки (пересечения), использование подземного и надземного пространства. Например, в США существуют транспортные развязки в пяти уровнях. В городах нашей страны используют развязки в двух и трех уровнях. Такие решения увеличивают пропускную способность крупных магистралей, безопасность и улучшают организацию движения.

Инженерная подготовка территорий поселений.

1.2.1Организация планировки территорий поселений межмагистральных территорий и кварталов.

Важное место в планировочной структуре города занимает селитебная территория. На ней располагается жилая застройка с не обходимыми учреждениями обслуживания, общественными центрами, зелеными насаждениями и отдельными предприятиями, унитарная характеристика которых допускает их расположение в селитебной зоне.

Для жилой застройки выделяют два основных уровня – жилой район и микрорайон (квартал). Жилой район проектируют на уровне детальной планировки, а микрорайон (квартал) – на уровне проекта застройки. В исторических зонах городов элементами структурной организации селитебной территории принимают кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и площадей.

Жилой район представляет собой структурный элемент селитебной территории площадью от 80 до 250 га. В состав селитебных территорий входят жилые районы или их группы с численностью населения около 150 тыс. чел. и более, имеющие общую архитектурно-планировочную организацию. Границами их являются естественные и искусственные рубежи: реки, каналы, водоемы, массивы зеленых насаждений, магистральные улицы, дороги общегородского значения и т. п. Жилой район включает в себя общественный центр, где сосредоточены учреждения периодического пользования, и специализированные центры. Комплексы этих учреждений и предприятий обслуживания должны быть расположены вдоль пешеходных дорог, улиц и площадей. В пределах жилого района радиус обслуживания учреждений и предприятий принимают не более 1500 м. В малых городах один жилой район может включать в себя всю селитебную территорию.

Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой застройки площадью не более 80 га (как правило, 10 ...60 га), не расчлененный магистральными улицами и дорогами. В пределах микрорайона размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования. Наилучшая организация жилого района предполагает членение его на микрорайоны. Районы сложившейся застройки допускается формировать из кварталов. Микрорайон представляет собой структурную основную единицу жилой застройки. Идеи создания микрорайонов зародились в период возникновения укрупненных кварталов Харькова, Запорожья, Санкт-Петербурга в 30-х гг. XX в.

Жилые районы располагают исходя из функционального зонирования территории города. Однако размещение селитебной территории в планировочной структуре города зависит не только градостроительных факторов, но и от конкретных климатических условий. Одним из важнейших критериев размещения селитебные территорий по отношению к промышленным зонам является направление ветра. Наиболее благоприятным считается расположение селитебной территории с наветренной стороны для господствующего направления ветров в отношении промышленных предприятий, выделяющих вредные вещества, город располагается на реке, то селитебная территория располагаться выше промышленной зоны по течению реки. С точки зрения рельефа располагать селитебную территорию лучше возвышенности, чем в низине, где могут скапливаться, вредив газообразные отходы промышленных производств.

Промышленные предприятия размещают на территориях промышленных зон, районов, узлов. Их компонуют в блоки основных и вспомогательных производств с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, подведения инженерных сетей, грузооборота и видов транспорта и очередности строительства. Промышленные зоны должны иметь рациональную транспортную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на передвижение.

В пределах селитебной территории можно размещать только те промышленные объекты, которые не выделяют вредных веществ, не имеют взрыво- и пожароопасных производств, не создают дискомфортных условий в окружающей среде, не требуют подведения подъездных путей. Расстояние от границ участка промышленного предприятия до гражданских зданий и объектов отдыха при этом должно быть не менее 50 м.

Современные технологические и технические меры позволяют в значительной мере очищать и обезвреживать вредные выбросы в атмосферу, снижать уровень шума и ликвидировать другие вредные воздействия. Если после проведения этих мер на предприятии не обеспечиваются предельно допустимые для селитебной территории уровни концентрации вредных веществ и воздействий, то вокруг него предусматривают санитарно-защитную зону. Размеры таких зон устанавливают в соответствии с действующими санитарными нормами размещения промышленных предприятий, действующей Методикой расчета концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе и требованиями СНиП 2.07.01-89*.

По своей санитарной характеристике все промышленные предприятия подразделяют на пять классов с разной шириной требуемых защитных зон. Для наиболее вредных предприятий ширина санитарно-защитных зон селитебных территорий составляет 300, 500 и 1000 м. Для менее вредных и безвредных предприятий ширина санитарно-защитной озелененной зоны составляет 100 и 50 м. Ее функции в этом случае может выполнять широкая, хорошо озелененная улица.

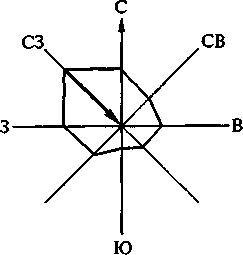

Г осподствующее

направление ветра определяется по

розе

ветров,

которая

представляет собой векторную диаграмму,

изображающую

режим ветра в данном месте (рис. 1.2). Она

составляется по результатам многолетних

наблюдений за определенный месяц, сезон,

год для всех населенных мест. Розу ветров

строят по 8 или 16

румбам – основным географическим

сторонам

света. По этим направлениям в

определенном масштабе откладывают в

виде векторов значения повторяемости

(в процентах общего числа наблюдений)

направлений или значения средних

и максимальных скоростей ветра,

соответствующие

каждому румбу. Концы векторов

соединяют ломаной линией.

осподствующее

направление ветра определяется по

розе

ветров,

которая

представляет собой векторную диаграмму,

изображающую

режим ветра в данном месте (рис. 1.2). Она

составляется по результатам многолетних

наблюдений за определенный месяц, сезон,

год для всех населенных мест. Розу ветров

строят по 8 или 16

румбам – основным географическим

сторонам

света. По этим направлениям в

определенном масштабе откладывают в

виде векторов значения повторяемости

(в процентах общего числа наблюдений)

направлений или значения средних

и максимальных скоростей ветра,

соответствующие

каждому румбу. Концы векторов

соединяют ломаной линией.

Рис.

1.2. Роза ветров для Москвы

за июль

В санитарно-защитной зоне не размещают жилые дома, учреждения здравоохранения, детские и спортивные учреждения, окружения отдыха, сады, парки, огороды, садовые и дачные поселки. Санитарно-защитные зоны максимально озеленяют. В качестве зеленых насаждений используются породы выносливых к: дымлению и влиянию вредных веществ деревьев и кустарнике в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны (300... 10001 озеленение должно занимать 40...60% ее площади). Со стороны селитебной территории высаживают древесно-кустарниковые „ осаждения шириной не менее 50 м и 20 м – в зоне шириной 100:

При проектировании размеры селитебной территории от 4 до 19 га на 1 тыс. чел. в зависимости от размера город; этажности застройки и климатического района.