- •Часть 2 стереотипное

- •I. Стереотипное оборудование

- •1 . Оборудование для изготовления матриц

- •1.1. Подготовка матричного картона и условия его хранения

- •1.2. Увлажняющие устройства

- •1.1. Влажность матричного картона в зависимости от способа матрицирования

- •1.3. Оборудование для тиснения матриц

- •Техническая характеристика пресса смп-400

- •1.4. Устройства для сушки картонных матриц

- •1.2. Технические характеристики матрицесушильных устройств

- •2. Литейное оборудование

- •2.4. Гидравлические и тепловые особенности литейного процесса при подаче сплава снизу вверх

- •2.6. Тепловой расчет электронагревательных установок стереотипно-литейного оборудования

- •2.6.1. Основы динамики нагрева

- •2.6.2. Определение мощности и основных конструктивных размеров эну

- •2.1. Примерные значения кпд для некоторых эну, применяемых в формном оборудовании

- •2.6.3. Расчет тепловой изоляции эну

- •2.7.1. Конструкция полуавтомата 2слп-372

- •2.7.3. Охрана труда при отливке стереотипов

- •3. Оборудование для механической обработки стереотипов

- •Техническая характеристика станка гр

- •(До обработки)

- •11 (После обработки)

- •II. Фотомеханическое оборудование

- •4. Репродукционные фотоаппараты

- •4.1. Классификационные признаки репродукционных фотоаппаратов

- •4.2. Объективы для основных репродукционных работ

- •4.2. Расчет основных оптических, метрических

- •I g /ориг;,мМ

- •4.3. Техническая характеристика установок рск-6, 2рск-6 и рск-8

- •4.4. Технические данные аппаратов рвд-40 и ргд-70

- •4.5. Репродукционные фотоувеличители-цветоделители

- •Каретка вакуумного стола

- •Трубчатая ксеноновая лампа дКсТ-2000

- •5 . Электронное оборудование для изготовления фотографических и печатных форм

- •5.8. Принципиальная схема анализирующего устройства

- •5.5. Светотехнический расчет светооптических систем

- •Элемент развертки

- •1 М е ш к о в в. В. Основы светотехники. М., 1979. С. 33—40.

- •5.6. Электронная цветоделительная машина (эцм)

- •Т/ твыв

- •6.1. Особенности машинной обработки фотоматериалов

- •6.4. Отечественное проявочное оборудование

- •7. Оборудование для изготовления форм высокой печати методом растворения металла

- •7.1. Оборудование для обработки формных пластин-копий

- •Технические данные установки фор-50м

- •7.3. Расчет системы охлаждения травильной машины фтэ-50н

- •8. Оборудование для изготовления фотополимерных форм

- •Т ехническая характеристика фкф-45

- •9. Оборудование для изготовления форм офсетной печати

- •9.1. Состав ванн и режимы их работы

- •9.3. Гальванолинии для изготовления полиметаллических пластин

- •9.2. Пример разбивки общего времени на периоды

- •9.4. Устройство гальванованн

- •9.3. Данные для расчета времени наращивания слоя металла

- •9.6. Монтажно-копировальное оборудование

- •9.7. Поточные линии для обработки полиметаллических офсетных копий

- •9.4. Техническая характеристика поточных линий

- •10. Оборудование для изготовления форм глубокой печати

- •10.2. Обработка формного цилиндра

- •10.7. Установки для травления форм глубокой печати

- •10.8. Автоматические линии

- •10.1. Основные технические параметры линии

- •10.11. Расчет основных узлов и устройств установок для изготовления форм глубокой печати

- •10.11.1. Параметры ванн

- •10.11.2. Расчет привода вращения цилиндра

- •10.11.3. Расчет мощности привода мешалок

- •10.13. Охрана труда при изготовлении форм глубокой печати

- •11. Вопросы охраны природы в формных цехах полиграфических предприятий

- •135 Лазерные синтезирующие устройства

- •71 Развертка 117

- •I. Стереотипное оборудование 5

- •Часть 2.

1 М е ш к о в в. В. Основы светотехники. М., 1979. С. 33—40.

141

н

ие

(5.47). Отметим, что в случае зеркального

отражения естественного

(неполяризованного) света для рк

можно было

бы использовать формулу Френеля, но

для диффузного отражения (которое

предполагается в нашей задаче) этого

делать нельзя. Формула (5.46) и интегральный

коэффициент отражения полезны лишь

в случае, когда спектральная

чувствительность Si

фотопреобразователя

не зависит от длины волны; реакция

фотопреобразователя

будет тогда пропорциональной потоку

Фдиаф

из (5.46). На

практике же Sx

существенно

зависит от длины волны. В этом случае

для определения суммарной реакции

фото-лреобразователя U

нало исходить

из соотношения (5.45). Поскольку Sx

определяется как ЛУяУ^Фдиаф, л, то,

умножив (5.46) на Si

и проинтегрировав

по всем длинам волн Я, получим

ие

(5.47). Отметим, что в случае зеркального

отражения естественного

(неполяризованного) света для рк

можно было

бы использовать формулу Френеля, но

для диффузного отражения (которое

предполагается в нашей задаче) этого

делать нельзя. Формула (5.46) и интегральный

коэффициент отражения полезны лишь

в случае, когда спектральная

чувствительность Si

фотопреобразователя

не зависит от длины волны; реакция

фотопреобразователя

будет тогда пропорциональной потоку

Фдиаф

из (5.46). На

практике же Sx

существенно

зависит от длины волны. В этом случае

для определения суммарной реакции

фото-лреобразователя U

нало исходить

из соотношения (5.45). Поскольку Sx

определяется как ЛУяУ^Фдиаф, л, то,

умножив (5.46) на Si

и проинтегрировав

по всем длинам волн Я, получим

(,+i-)J

При этом необходимо учесть, что источник 6Н, а также вторичный источник боев, как и все реальные источники, не являются строго ламбертовскими. Под углом отражения, равным углу падения а, будет отражаться несколько больший поток, чем в других направлениях. Предположение о ламбертовости боев привело к тому, что г/Фдиаф, л, Фдиаф и U, соответственно в (5.46), (5.47), (5.48), не зависят от угла а (отметим, что в установке свет собирается линзой L2 в направлении нормали к барабану). Указанный недостаток можно феноменологически учесть, введя некоторый поправочный коэффициент в вышеупомянутые формулы. В формуле (5.46) этот коэффициент удобно включить в ре; это приведет к тому, что ре будет несколько отличаться от (5.47).

5.6. Электронная цветоделительная машина (эцм)

Различные модели ЭЦМ имеют одинаковую принципиальную схему (рис. 5.14) и состоят из следующих основных узлов: анализирующего и синтезирующего устройств; электронной функциональной системы и механического развертывающего устройства.

Развертывающее устройство ЭЦМ включает цилиндр 1 для закрепления оригинала 2 и цилиндр 32 для крепления на нем фотоматериала 33. Цилиндры вращаются от привода 31.

Каретки анализирующей 5 и синтезирующей 29 фотоголовок перемещаются по направляющим от индивидуальных приводов 25 и 27 при помощи ходовых винтов и гаек.

Анализирующая фотоголовка 5 выделяет на оригинале эле ментарные участки изображения, измеряет в них зональные оп тические плотности (т. е. плотности за зональными светофильт рами) и превращает их в электрические сигналы. Причем вели чина этих сигналов пропорциональна измеренной оптической плотности. '

Записывающая (синтезирующая) фотоголовка 1Э предназначена для преобразования электрического сигнала в излуче-

Рис. 5.14. Принципиальная схема электронной цветоделительной машины

ние источника света, а также для формирования на фотопленке светового пятна (или нескольких пятен) регулируемой яркости и регулируемых размеров. В ЭЦМ записывают как полутоновые, так и растровые фотоформы.

Электронная функциональная система 10 предназначена для проведения всех необходимых- преобразований электрических сигналов, как тех, которые несут информацию об изображении* оригинала, так и тех, которые управляют работой устройств ЭЦМ. Электронная система 10 выполняет следующие основные функции:

уменьшает диапазон плотностей цветного оригинала;

осуществляет цветовую коррекцию изображения с учетом недостатков печатных красок;

142

143

п

роводит

градационную коррекцию сигналов;

роводит

градационную коррекцию сигналов;

вычисляет сигналы для черной краски;

вычитает цветные краски из-под черной при воспроизведении серых цветов (операция УЦК);

выделяет мелкие детали изображения;

осуществляет масштабирование, т. е. изменение размера записываемого изображения;

обеспечивает растрирование.

Рассмотрим работу ЭЦМ и основные принципы, на основе которых электронная система реализует перечисленные выше функции.

Оригинал 2 может быть прозрачным и непрозрачным. Для освещения прозрачного оригинала предназначен источник света 3. Непрозрачный оригинал освещают с помощью источника света 4.

В результате вращения цилиндра / и перемещения анализирующей фотоголовки 5 с источниками света 3 и 4 поверхность оригинала будет последовательно освещаться световым пятном. За время каждого оборота строка развертки будет разбиваться на десятки тысяч маленьких участков, в каждом из которых будут измеряться зональные оптические плотности. Этот маленький участок называют основным анализируемым элементом. Наряду с основными элементами будет выделяться элемент для системы нерезкого маскирования. Его размеры несколько больше (в 2—4 раза), чем основного элемента. Выделение элементов анализа производит оптическая система анализирующей фотоголовки. Свет от основного анализируемого элемента оптическими устройствами разделяется на три луча. Каждый луч, один из которых красный, второй — синий, а третий — зеленый, проходит через светофильтр 6. Таким образом, основной элемент подвергается цветовому анализу. Луч света, прошедший через зональный светофильтр 6У попадает на ФЭУ 8 и преобразуется в электрический сигнал, напряжение которого пропорционально интенсивности света. Свет от элемента нерезкого маскирования через светофильтр 7 также попадает на ФЭУ 8. Этот ФЭУ преобразует световой поток в электрический сигнал нерезкого маскирования.

Анализирующая фотоголовка 5, в которой световой луч, прошедший через оригинал или отраженный от него, делится на четыре луча, называется четырехканальной (канал нерезкого маскирования, канал голубой краски, канал пурпурной краски, канал желтой краски).

Сигналы всех четырех каналов поступают затем в блок усиления и логарифмирования 9. После логарифмирования электрические сигналы пропорциональны не интенсивности света, а

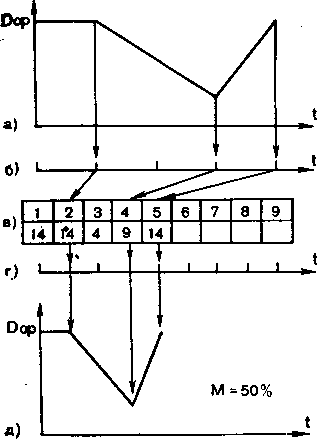

Рис. 5.15. График диапазона регулирования градационных преобразований

зональным плотностям анализируемого участка оригинала. Во-первых, логарифмирование необходимо для того, чтобы уменьшить диапазон сигналов, которые образуются при анализе белых и черных участков оригинала. До блока 9, когда сигналы пропорциональны интенсивности света анализируемых участков оригинала, они могут различаться примерно в 1000 раз. После логарифмирования эти же сигналы различаются только в 3 раза. Указанное обстоятельство позволяет существенно упростить все блоки функциональной электронной системы ЭЦМ. р-^ТЗторое важное назначение логарифмирования электрических сигналов состоит в том, что такое представление сигнала наиболее привычно для человека, реакция глаза которого на световой поток пропорциональна десятичному логарифму этой величины. Такую же реакцию имеют и фотопленки. Это позволяет при настройке ЭЦМ оперировать привычными величинами. В блоке 11 производится балансировка входных сигналов. С помощью этого блока оператор регулирует величину сигналов от светов

и теней оригинала таким образом, чтобы они были одинаковы во всех каналах (для всех красок).

Смысл этой операции состоит как в сжатии интервала оптических плотностей оригинала до воспроизводимого в полиграфическом печатном процессе, так и в выравнивании крайних значений этого интервала для цветоделенных фотоформ различных красок. Последнее важно, так как в противном случае отпечаток будет отличаться от оригинала по цветовому тону .[Например, если негатив для голубой краски имеет более высокие значения оптической плотности, чем две других, то на оттиске не будет достаточного количества голубой краски. Если негатив для желтой краски имеет наименьшую плотность по сравнению с двумя другими негативами, то на оттиске будет избыток желтой краски.'Выравнивание величин сигналов от светов и теней во всех каналах является первым этапом градационной коррекции и называется балансом по плотности. ~*л'"" На рис. 5.15 представлены графики градационных кривых, выражающие зависимость между оптической плотностью оригинала Dop и фотоформы £)ф. При регулировках в блоке // (см. рис. 5.14) устанавливают положение точек 1 и 2 градационной

144

145

к

ривой

(см. рис. 5.15), причем их значение принимается

одинаковым для всех цветоделенных

фотоформ. Далее три цветоде-ленных

электрических сигнала поступают в блок

цветоделитель-ной коррекции 12

(см. рис.

5.14), а сигнал нерезкого маскирования—в

блок выделения мелких деталей 13.

ривой

(см. рис. 5.15), причем их значение принимается

одинаковым для всех цветоделенных

фотоформ. Далее три цветоде-ленных

электрических сигнала поступают в блок

цветоделитель-ной коррекции 12

(см. рис.

5.14), а сигнал нерезкого маскирования—в

блок выделения мелких деталей 13.

В блоке 12 проводится коррекция, аналогичная перекрестному фотографическому маскированию. Для объяснения принципа цветокорректирования в ЭЦМ рассмотрим рис. 5.16, где

Для нейтрально-серых участков ЛU1 = Ди2 = 0.

При AU2> 0 и Ди3 > 0 сигнал выделяемой краски

увеличивается /недостаток краски/.

При Ди2< 0 и Ди3< 0 сигнал выделяемой краски

уменьшается /избыток краски/. *

к1»' к2 ; к3 - задается с пульта управления

цветокорректором.

Рис. 5.16. Принцип цветокорректирования в ЭЦМ

графически показана величина основного сигнала в каналах различных красок для записи фотоформы для голубой краски. При идеальном цветоделении в канале для выделяемой голубой краски напряжение £Л должно быть максимально и равно сигналу (/max, соответствующему черному участку оригинала. Напряжения U2 и U3 должны быть равны Ј/mm, соответствующему белому участку оригинала. На самом деле, как видно из графика, электрические сигналы в каналах пурпурной и желтой красок не равны и превышают значение C/min.

Для устранения указанного недостатка цветоделения сигналы двух соседних каналов используют для коррекции сигнала в канале для выделяемой краски.

В общем виде операция цветокорректирования может быть описана следующим аналитическим выражением:

и=кгиг+к, (и,- и2) + к3 (t/x-i/s).

где U — величина откорректированного сигнала; (Л — величина сигнала в канале выделяемой краски; U2 и £/3 — величина сигналов в каналах невыделяемых красок; Ки Кг, Кг— коэффициенты цветокорректирования, зависящие от применяемой триады красок, используемой бумаги и других особенностей воспроизведения оригинала.

1 " I Электронные компенсативы.

Если Д£/2=Д(/з, то Ui=U2=U3 и, следовательно, анализируется участок нейтрально-серых тонов.

Если Д(/2+Д(/з>0, то основной сигнал увеличивается (недостаток выделяемой краски).

Если Д[/2+А(/з<0, то основной сигнал уменьшается (избыток выделяемой краски).

С учетом знака электронных компенсативов величина откорректированного сигнала будет равна

Значения Ки Кг и Кг устанавливаются оператором на пульте управления ЭЦМ.

После цветовой коррекции основной сигнал поступает в блок 14 градационных преобразований (см. рис. 5.14). Этот блок позволяет в широких пределах регулировать воспроизведение тонов при цветоделении. На рис. 5.15 показаны возможности градационных преобразований ЭЦМ. Важно обратить внимание на то, что можно по желанию увеличивать или уменьшать контраст в светах, тенях и полутонах, т. е. в тех участках изображения, которые несут наибольшую информацию об оригинале. Общий характер градационной кривой зависит и от условий печатного процесса. На этом этапе выполнения градационной коррекции сигналы различных красок будут сбалансированы не только по плотности, но и по контрасту. Это означает, что фотоформы для различных красок будут иметь одинаковый коэффициент контраста

ор

Уф AD,

146

147

г

де

Д/}ф — прирост плотности между соседними

полями серой шкалы

на цветоделенной фотоформе; ЛА>р —

прирост плотности между

соответствующими полями серой шкалы

оригинала.

де

Д/}ф — прирост плотности между соседними

полями серой шкалы

на цветоделенной фотоформе; ЛА>р —

прирост плотности между

соответствующими полями серой шкалы

оригинала.

Вычисление сигнала черной краски производится в блоке 18 (см. рис. 5.14). Черная краска должна быть напечатана на тех участках изображения, на которых при анализе получены одинаковые сигналы цветных красок.

Такие участки определяются в цветокорректирующем устройстве 12, откуда соответствующие данные и передаются в

0%УЦК

25%УЦК

50%УЦК

75%УЦК

б лок

18. Величина

сигнала черной краски пропорциональна

сумме цветоделенных сигналов:

лок

18. Величина

сигнала черной краски пропорциональна

сумме цветоделенных сигналов:

U4~K(UT + U„ + UJ.

Ч»

Рис. 5.17. График операции УЦК

Блок 19 производит операцию УЦК — удаление цветных красок (голубой, пурпурной и желтой) на темных серых участках репродукции — и увеличение количества черной краски для компенсации уменьшения плотности, которую давали на оттиске удаленные цветные краски. Делается это потому, что черная краска обладает большей плотностью и, следовательно, требуется меньшее ее количество для воспроизведения той же плотности, что и тремя цветными красками. В результате экономится большое количество дорогих цветных красок и повышается четкость изображения на оттиске.

На рис. 5.17 показаны графики, которые иллюстрируют сущность операции УЦК. По оси абсцисс отложены плотности ахроматических участков оригинала, а по оси ординат — плотности ахроматических участков цветоделенных фотоформ. Кривая / — это соотношение между плотностями оригинала и цветоделенной фотоформы без операции УЦК. Кривые 2, 3 и 4 показывают случаи, когда цветные краски удалены соответственно на 25, 50 и 75%. Штриховые линии демонстрируют такой вариант выполнения операции УЦК, когда удаление цветных красок из-под черной производят во всем диапазоне плотностей оригинала, сплошные линии — операцию УЦК, выполняемую только на темных участках оригинала.

Рассмотрим теперь назначение нерезкого маскирования. Нерезкая маска подчеркивает контур изображения. Значение этой операции в ЭЦМ велико в связи с тем, что изображение считы-

148

дается не непрерывно, а дискретно. Это приводит к потерям мелких деталей в считываемом изображении.

Принцип нерезкого маскирования поясняет рис. 5.18. График / (рис. 5.18, а) характеризует изменение основного сигнала на границе светлого и темного участков. Изменение вспомогательного сигнала на этой же границе характеризует график 2. Там же условно показан

1 |

|

|

|

а |

;новного и нерез налов 1 |

|

1 |

|

|

s*\ |

^7" |

|

||

Величина ос кого сиг • |

(5 |

^ |

|

|

|

|

|

|

а |

ОСНОВНОЙ анаЛИЗИруеМЫЙ . НеРезк°* маскирование в ЭЦМ

и= и^ц-цу

!!

а

Развертка по строке

i~~U

элемент 3 и элемент нерезкого маскирования 4. Изменение сигнала от большого элемента 4 более плавное, так как большое пятно раньше чувствует границу изменения плотности, чем малое пятно 3. Когда часть пятна 4 находится уже на темном участке изображения, другая часть продолжает оставаться на светлом его участке. Для малого пятна этот переход происходит быстрее, поэтому изменение сигнала происходит почти мгновенно. Блок нерезкого маскирования 13 (см. рис. 5.14) вычисляет разность сигналов от основного элемента и элемента нерезкого маскирования и суммирует эту разность с основным сигналом:

Развертка по строке

Рис. 5.18.

маскиро-

Схема нерезкого вания

</ = </i + (l/i-£/*).

Результирующий сигнал имеет вид, представленный на рис. 5.18, б. Из графика видно, что разность сигналов на границе светлого и темного участков увеличивается, что позволяет подчеркнуть контуры изображения и выделить его мелкие детали. Сигналы, которые получены из электронных блоков 13, 14, 19 (см. рис. 5.14), содержат информацию о цветоделенных откорректированных изображениях оригинала. Последующие электронные блоки необходимы для изменения масштаба изображе-

149

Эти функции в ЭЦМ выполняют цифровые электронные блоки, поэтому после всех рассмотренных изменений сигналы об изображении цветоделенных фотоформ поступают в блок 15, который преобразует их из аналоговой (непрерывной) формы в дискретную (цифровую) форму.'В цифровой форме аналоговый сигнал кодируется в виде числа. Блок 15 называется аналого-цифровым преобразователем (АЦП).

Электронный блок 16 управляет записью цифровых электрических сигналов в устройство магнитной памяти 17 и выводом этих сигналов из памяти. Времена ввода твв и вывода тВыв цифровых сигналов различны. От соотношения этих времен зависит масштаб воспроизведения иллюстраций по строке изображения или по окружности цилиндра 329 на котором закреплен фотоматериал 33.