- •Принцип работы

- •Котел паровой е(де) 4-10/14гм Назначение и устройство:

- •Принцип работы:

- •Котел паровой де-25-14гм Назначение и устройство

- •Принцип работы

- •Тема: «Гидродинамика паровых котлов. Естественная и принудительная циркуляция. Кратность циркуляции.

- •Нарушение циркуляции

- •Непрерывная и периодическая продувки котла

- •Очистка поверхностей нагрева котлов

- •Регулирование нагрузки котла

- •Остановка котла

- •Аварийная остановка котла

- •Вопросы и ответы по системам теплоснабжения.

- •Какая система называется закрытой?

- •Какая система теплоснабжения называется открытой?

- •Что такое центральное качественное регулирование? (Что показывает график цкр)

- •Для чего производится гидравлический расчет тепловой сети?

- •Виды прокладок?

- •Виды каналов?

- •Какие каналы применяются в дипломном проекте?

- •Какие современные бесканальные прокладки знаете?

- •Какие опоры устанавливаются на тепловых сетях ?

- •Назначение компенсаторов? Виды компенсаторов?

- •В какую сторону преимущественно делают вылет п-образных компенсаторов и почему?

- •Какие трубы применяются при строительстве тепловых сетей?

- •На какие категории делятся трубопроводы?

- •Назначение и состав тепловой изоляции.

- •Требования к тепловой изоляции?

- •Требования техники безопасности при работе в тепловой камере.

- •Требования к устройству тепловых сетей при канальной прокладке ?

- •Виды испытаний тепловых сетей?

- •Как проводятся гидравлические испытания тепловых сетей?

- •Конструкция предизолированных труб?

- •В чем преимущества применения предварительно изолированных труб?

- •В чем экономический эффект от применения предизолированных труб (в экономической части)?

- •Какие требования предъявляются к устройству тепловых сетей из предизолированных труб?

- •Назначение системы оперативного дистанционного контроля.

- •Виды водоподогревателей. Какие подогреватели устанавливаются в тепловом пункте. Их конструкция.

- •Перечислите преимущества пластинчатых подогревателей.

- •Что такое коэффициент смешения элеватора?

- •В чем особенность элеватора, установленного в Вашем тепловом пункте?

- •Достоинства установленного элеватора.

- •Как регулируется температура воды в системе горячего водоснабжения?

- •Назначение циркуляционных насосов в тепловом пункте.

- •Определение мест утечек и повреждений тепловых сетей

- •Назначение пьезометрического графика. Что показано на пьезометрическом графике?

- •20 Требования к поясам и веревкам

- •22 Требования к манометрам

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Борисовский государственный политехнический колледж»

Отделение теплоэнергетическое

Методические рекомендации

по подготовке к защите дипломного проекта

учащихся специальности 2-43 01 05

«Промышленная теплоэнергетика»

специализация «Эксплуатация теплотехнического оборудования промышленных предприятий и систем теплоснабжения»

Подготовил: Виторский В.А.,

преподаватель спецдисциплин

Методические рекомендации рассмотрены

на заседании цикловой комиссии тепло-

энергетических дисциплин

протокол № ______ от _________________

2014

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ТОПЛИВО И ЕГО ГОРЕНИЕ

Что такое топливо, и какие его виды сжигают в котельных установках?

Топливом называются горючие вещества, которые при сгорании выделяют большое количество тепла.

В котельных установках сжигают следующие виды топлива:

а) твердое, естественное и искусственное.

К естественному твердому топливу относятся ископаемые угли (бурый, каменный и антрациты), торф (кусковой и фрезерный), горючие сланцы, дрова.

К искусственному твердому топливу относятся каменноугольный кокс, брикеты, древесный уголь и т.д.

б) жидкие мазуты разных марок, печное бытовое, моторное, дизельное топливо и т.д.

в) газообразное — естественные (природные) и искусственные газы (доменный, генераторный, коксовый и др.).

Каков элементарный состав топлив?

Топливо, поступающее для сжигания в топках котлов, называется рабочим топливом.

Рабочее топливо состоит из следующих элементов: углерода (С), водорода (Н), кислорода (О), азота (N), серы (S), золы (А) и влаги (W).

Состав рабочей массы топлива определяется лабораторным анализом; процентное содержание каждого из элементов по весу в рабочей массе обозначается с индексом р:

Cp+Hp + Sp + Op +NP +AP+WP =100% Горючими элементами топлива являются углерод, водород и сера летучая

Чем больше содержания в топливе горючих элементов, тем выше его теплотворная способность.

Основные горючие составляющие — углерод и водород. Содержание водорода в топливе меньше, чем углерода, но количество выделяемого тепла 1 кг его массы при реакции горения примерно в 4,4 раза больше, чем при

сгорании 1 кг углерода. Содержание водорода в твердом топливе значительно облегчает его воспламенение.

Сера, содержащаяся в топливе, разделяется на горючую и негорючую. Негорючей является минеральная сульфатная сера, остающаяся в золе. Сера органическая и колчеданная окисляется при горении топлива и образует горючую летучую серу Sn.

Хотя летучая сера при горении выделяет некоторое количество тепла, наличие ее в топливе — нежелательно. При горении серы образуется сернистый газ SO2 и некоторое количество серного ангидрида SO3. Сернистый газ загрязняет воздух в районе котельной, вредно действует на растительность и вызывает коррозию металлических кровель. Сернистый ангидрид, соединяясь с водяными парами дымовых газов, образует серную кислоту, которая агрессивно воздействует на отдельные элементы котельной установки.

Кислород и азот, входящие в состав топлива, носят название внутреннего балласта, а зола и влага - внешнего балласта. Наличие балласта уменьшает долю горючих элементов в единице массы или объема, а, следовательно, снижает его теплотворную способность.

Зола бесполезно увеличивает вес топлива. Представляя собой сложные негорючие минеральные соединения, зола не только снижает теплоту сгорания килограмма топлива, но создает затруднения в эксплуатации вследствие шлакования, износа оборудования и необходимости установки специальных устройств золоудаления и золоулавливания.

Влага топлива при его сжигании испаряется, отнимая часть тепла и унося его с дымовыми газами из котельной установки. Являясь балластом (лишний вес) и способствуя смерзанию при низкой температуре, влага создает затруднения при транспортировке, хранении и сжигании топлив и вызывает коррозию хвостовых поверхностей нагрева котлоагрегата.

Кроме того, в топливо могут входить механические примеси.

Газообразное топливо имеет совершенно другой элементарный состав, чем твердое и жидкое.

Оно является смесью горючих и негорючих газов, в нем может также содержаться некоторое количество водяных паров, пыли и смол.

В природном газе основным составляющим горючей смеси (75-98%) является метан CH4. Кроме метана природный газ содержит и другие горючие элементы, состоящие из тяжелых углеводородов (этана С2Н6, пропана С3Н8, бутана С4Н10, пентана С5H12 , этилена С2H4 и др.). В состав природного газа входят также углекислота СО2, кислород О2 и азот N2, являющиеся негорючими газами.

Искусственные газы, наряду с основными горючими составляющими (окись углерода и водорода), содержат незначительное количество сероводорода и метана.

Что такое токсичность горючего газа?

Природный газ называют токсичным, потому что он ядовит и вдыхание даже очень небольшого количества его грозит смертью. Чистый природный газ не имеет запаха, поэтому, чтобы своевременно обнаружить его появление в помещении (при неплотности трубопроводов или арматуры), в газ добавляют специальные вещества, обладающие сильным запахом, так называемые одоранты (например, этилмеркаптан С2 H5 SH).

При малейшем запахе газа должны приниматься меры безопасности: люди удаляются в безопасные места, усиливается вентиляция, уплотняется место пропуска газа.

Работы в загазованных помещениях, траншеях и колодцах должны производиться только в противогазах и не менее чем двумя рабочими, один из них должен находиться вне загазованного места, но обязательно иметь при себе противогаз.

Когда взрывоопасен природный газ?

В чистом виде природный газ, не смешанный с воздухом, не взрывается. Опасны воздушные смеси при определенных соотношениях содержания в них газа и воздуха.

Природный газ в смеси с воздухом в количестве от 5 до 15 % взрывоопасен, т.е. при внесении огня смесь мгновенно воспламеняется во всем объеме и выделяет большое количество тепла. Давление при этом увеличивается до 1 МПа(10кгс/см2).

При содержании газа в газовоздушной смеси меньше 5 % горение возможно только в поверхностном слое вблизи открытого огня, так как количество тепла, выделяемого при горении такого обедненного газа, недостаточно для подогрева последующего слоя до температуры воспламенения: пламя в такой смеси не распространяется, а при отдалении постороннего источника тепла горение прерывается. Напротив, при содержании газа по объему более 15 %, его горение требует постоянного подвода к смеси дополнительного воздуха.

Впрочем, в обоих случаях газовоздушная смесь будет гореть при всех соотношениях газа и воздуха, если прогреть ее до температуры воспламенения газа (около 1073 К (800 °С).

Что такое горение топлива?

Горение топлива — сложный химический процесс, заключающийся в соединении горючих веществ топлива с кислородом воздуха и сопровождающийся выделением тепла с образованием пламени и продуктов сгорания (дымовых газов).

В зависимости от вида топлива и условий его сжигания процесс горения можно условно разбить на следующие стадии:

а) для твердого топлива:

- подготовка к воспламенению: нагревание, испарение влаги и дальнейший прогрев топлива;

- возгонка горючих продуктов и их воспламенение;

- горение летучих, образование и горение нелетучего остатка — кокса, образование шлака.

б) для жидкого топлива:

- распыление топлива на мельчайшие капли;

- испарение топлива с поверхности капель, газификация и образование горючей смеси паров топлива с воздухом;

- воспламенение образовавшейся газовоздушной смеси;

- горение смеси, сопровождающееся полным испарением капель и сгоранием топлива;

в) для газообразного топлива:

- образование горючей смеси газа с воздухом;

- воспламенение горючей смеси;

- горение газа.

Условность такого разделения на стадии объясняется тем, что они, хотя и протекают последовательно, фактически совпадают во времени.

Воспламенение топлива происходит лишь тогда, когда температура его достигает определенной величины. Температура, при которой топливо начинает гореть, называется температурой воспламенения топлива.

Как различаются виды топлива по количеству тепла, выделяемого при сгорании?

Теплотой сгорания топлива или его теплотворной способностью называется количество тепла, выделяющееся при полном сгорании 1 кг твердого, жидкого или газообразного топлива.

Различают теплоту сгорания высшую и низшую.

Высшей

теплотой сгорания рабочего топлива ( )

называют тепло, выделяющееся при полном

сгорании 1 кг топлива, считая, что

образующиеся при сгорании водяные пары

конденсируются.

)

называют тепло, выделяющееся при полном

сгорании 1 кг топлива, считая, что

образующиеся при сгорании водяные пары

конденсируются.

Низшей теплотой сгорания рабочего топлива ( ) называют тепло, выделяющееся при полном сгорании 1 кг топлива, за исключением тепла, затраченного на испарение влаги, содержащейся в топливе, и влаги, образующейся от сгорания водорода.

У различных топлив в зависимости от их химического состава, теплота сгорания различна.

Что называют условным топливом и тепловым эквивалентом?

Для удобства сравнения расходов разных топлив введено понятие "условное" топливо с низшей теплотой сгорания 29,33 МДж/ кг (7 000 ккал/кг). Умножив расход натурального топлива на его низшую теплоту сгорания и разделив на 29,33 (7 000), получим расход условного топлива.

Отношение

называется тепловым эквивалентом

топлива.

называется тепловым эквивалентом

топлива.

Умножая расход любого топлива на его тепловой эквивалент, можно получить соответствующий расход условного топлива.

Какие вещества образуются при сгорании топлива?

Если горючие составляющие топлива полностью сгорают, то образуются газы: углекислый (СО2) от сгорания углерода, сернистый (SO2) от сгорания серы и водяной пар (Н2О) от сгорания водорода.

В состав дымовых газов при этом еще входят азот (N) из топлива и воздуха, который участвовал в горении, водяные пары от испаренной влаги топлива и лишний воздух, который был подан в топку, но в горении не участвовал.

В случае неполного сгорания топлива в дымовых газах может содержаться также окись углерода СО, водород Н2, метан CH4 и другие углеводороды CmHn. При полной неполноте горения в них может появляться в виде хлопьев сажи твердый углерод С, окрашивающий в черный цвет уходящие дымовые газы.

Чем может быть вызвана неполнота горения?

Неполнота горения может быть химическая и механическая и вызывается тем, что часть топлива не успевает сгореть в топке.

Для полного горения топлива необходимо достаточное количество воздуха, хорошее перемешивание его с летучими горючими веществами и достаточно высокая температура в топочном пространстве. Невыполнение одного или нескольких из этих условий влечет за собой неполное сгорание топлива и

значительную потерю тепла. Часть топлива не успевает сгореть и уходит из топки вместе с золой и шлаками (очаговыми остатками) или уносится с дымовыми газами (мелкие частицы) в трубу — так называемый унос. Это потеря от механической неполноты сгорания. Другая часть топлива не сгорает полностью, например, углерод сгорает не в углекислый газ СО2 , а в окись углерода СО, которая удаляется с дымовыми газами, хотя могла бы еще гореть и выделять тепло. Это потери от химической неполноты сгорания.

При интенсивном перемешивании топочных газов и достаточно высоких температурах в топке продукты неполного сгорания могут, догорая, отдать свое тепло в топке. В противном же случае, это тепло не используется. Потери тепла от неполноты сгорания увеличиваются при недостаточной высоте топки и недостатке времени пребывания в ней газов, при плохом и неравномерном заполнении объема топки факелом горения, при перегрузке топочного объема.

При правильном ведении процесса горения потеря тепла от химической неполноты горения не превышает 0,5-1 % от теплоты сгорания для твердого топлива и 1-1,5 % - для жидкого топлива и газа.

При неправильном режиме горения эти потери могут достигать значительной величины, особенно при сжигании природного газа.

За полнотой горения следят по прибору, который называется газоанализатором; он показывает или записывает содержание СО2 в дымовых газах. По показаниям газоанализатора персонал, обслуживающий котельные установки, судит о качестве горения. При отсутствии газоанализатора персонал, обслуживающий котельные установки, должен знать, что признаком полного сгорания топлива является светло-оранжевый или соломенно-желтый (золотистый) цвет пламени, а из трубы должен идти серый прозрачный дым.

Сколько воздуха требуется для полного сгорания топлива?

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания топлива, зависит от его состава и, следовательно, от теплоты сгорания.

Количество воздуха, получающееся по расчету реакций горения топлива, называется теоретически необходимым; оно является минимальным, так как при подаче меньшего количества воздуха часть горючих веществ топлива уже не может быть окислена (сожжена). Практически для полного горения приходится подавать в топку больше воздуха, чем требуется теоретически, потому что невозможно обеспечить равномерный подвод его ко всем частицам топлива и тщательно перемешать топливо с воздухом.

Отношение фактически подаваемого в топку воздуха к теоретически необходимому называется коэффициентом избытка воздуха и обозначается греческой буквой α (альфа); он должен быть всегда больше единицы. Индекс Т у коэффициента α т указывает, что речь идет об избытке воздуха в топке.

Однако, обеспечивая полное горение, необходимо работать с возможно меньшим избытком воздуха; избыточный воздух не участвует в реакциях горения и удаляется без пользы с дымовыми газами, увеличивая потери тепла и расход энергии на тягу.

Коэффициент избытка воздуха зависит от сорта сжигаемого топлива, способа его сжигания, конструкции топки и принимается на основании опытных данных. Так, для слоевого сжигания твердых топлив топок αт = 1,3÷1,5; для топок, сжижающих жидкое топливо и газ αт = 1,1÷1,2; при сжигании пылевидного топлива αт = 1,25÷1,3.

Чем лучше топочное устройство, тем с меньшим избытком воздуха оно может работать, обеспечивая полноту сгорания топлива.

По величине избытка воздуха можно определить как происходит процесс горения. При недостатке воздуха имеют место неполное горение с образованием угарного газа и потери соответствующего количества теплоты. При слишком большом избытке воздуха, хотя и происходит полное сгорание топлива, но часть теплоты бесполезно тратится на нагрев избыточного воздуха. Поэтому, зная коэффициент избытка воздуха, можно судить о правильной работе топки.

От чего зависят потери тепла с уходящими газами и как уменьшить эти потери?

Потери тепла с уходящими газами зависят от температуры газов и их количества: чем больше газов уходит при сжигании одного и того же количества топлива и чем выше их температура, тем больше потери с уходящими газами.

Повышение температуры уходящих газов происходит при загрязнении поверхностей нагрева снаружи золой, шлаком и сажей, а внутри — накипью и шлаком, а также слишком повышенной нагрузке котельной установки и форсированной работе топки. Например, повышение температуры уходящих газов на 303 К (30 °С) увеличивает потери тепла с уходящими газами примерно на 2 %.

Потери тепла с уходящими газами возрастают при увеличении объемов газов за счет излишнего воздуха, поступающего в топку с дутьем, а также за счет присасывания через неплотно закрытые двери, лазы, лючки и т.п. Следовательно, при эксплуатации котлоагрегата необходимо своевременно устранять все неплотности.

Кроме того, при увеличении объема газов перегружается дымосос и получается перерасход электроэнергии на тягу.

Подсосы холодного воздуха в топку снижают температуру в ней, в результате уменьшается обогрев поверхности нагрева и снижается производительность котельного агрегата.

Подсосы холодного воздуха в газоходах увеличивают газовое сопротивление котла, что нарушает тягу в котлоагрегате и приводит к выбиванию газов через дверки топки.

Необходимо производить своевременную очистку внутренних поверхностей нагрева котла от накипи и наружных поверхностей от золы и шлаков. Это улучшает передачу тепла от дымовых газов и снижает их температуру.

Чтобы снизить температуру уходящих газов и уменьшить потери тепла, за котлом устанавливается водяной экономайзер. В нем за счет тепла газов подогревается вода, подаваемая для питания котла.

Какие имеются потери тепла в котельной установке, кроме химического и механического недожога и потерь с уходящими газами?

Обмуровка, обшивка и каркас котла омываются и охлаждаются окружающим воздухом. Эта потеря тепла топлива в окружающую среду зависит от температуры наружных поверхностей котла и окружающего воздуха. Хорошая изоляция поверхностей уменьшает потери тепла.

Если в процессе эксплуатации котлоагрегата будут часто и на продолжительное время открывать дверки и лючки, то потери на лучеиспускание в окружающую среду возрастут. Возрастут потери также и при сквозняках в котельном помещении.

Имеются еще потери, связанные с выходом физического тепла шлаков, удаляемых из топки, которые учитывают только при сжигании твердых топлив как в кусковом, так и в пылевидном состоянии. Они зависят от зольности топлива и системы шлакозолоудаления. С увеличением зольности потеря тепла возрастает.

Как оценить экономичность котельной установки?

Экономичность работы котельной установки определяется степенью совершенства организации процессов горения и передачи теплоты от продуктов сгорания рабочему телу.

Теплота сгорания топлива за вычетом ее потерь от механического и химического недожога, с уходящими газами и в окружающую среду, полезно используется для нагрева воды в водогрейном котле и испарения ее в паровом котле.

Распределение тепла, выделяющегося при сжигании топлива, на полезное и потери носит название теплового баланса котельной установки.

Баланс тепла котельной установки для 1 кг или 1 м3 сжигаемого топлива выражается равенством:

=Q1+

Q2

+ Q3

+ Q4

+ Q5

+ Q6,

где

=Q1+

Q2

+ Q3

+ Q4

+ Q5

+ Q6,

где

- располагаемое тепло топлива, т.е. вносимое в котельный агрегат, МДж/кг (ккал/кг);

Q1 - полезно используемое тепло, получаемое в виде пара или горячей воды, МДж/кг (ккал/кг);

Q2 - тепло, теряемое с уходящими газами (продуктами сгорания), МДж/кг (ккал/кг);

Q3 - потеря тепла от химической неполноты сгорания, МДж/кг(ккал/кг);

Q4 - потеря тепла от механической неполноты сгорания, МДж/кг (ккал/кг);

Q5 - потеря тепла всеми элементами котельной установки в окружающую среду, МДж/кг (ккал/кг);

Q6 - потери физического тепла с удаленными из топки шлаком и золой, МДж/кг (ккал/кг).

Располагаемое тепло представляет собой только тепло, вносимое в котельный агрегат с топливом и воздухом. В него входят:

=

+

Qb

+

Офт

+

Qф

,где

+

Qb

+

Офт

+

Qф

,где

- низшая рабочая теплотворность топлива;

Qb - тепло, вносимое в топку с воздухом;

Офт - физическое тепло топлива;

Qф - тепло, вносимое паром, используемого в паромеханических форсунках для распыления мазута; Значения Qb , Офт , Qф исключительно малы и не превышают 0,1-0,2 %

теплоты сгорания топлива, их обычно исключают и принимают =

Уравнение теплового баланса в процентах от теплоты сгорания:

и, если обозначить:

и

т.д., то получим

и

т.д., то получим

100 % = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 , где

q1 - полезно используемое тепло, %,

q2 – q6 соответствующие потери тепла в процентах от теплоты сгорания топлива.

Полезно используемое тепло, отнесенное к располагаемому теплу топлива, является, по существу, коэффициентом полезного действия котельной установки, т.е.

q1 = η = 100% - ( q2 + q3 + q4 + q5 + q6).

Значение коэффициента полезного действия может быть также представлено как отношение полезно используемого тепла к затраченному.

Выведенный коэффициент полезного действия (КПД) называется КПД брутто.

Котельная установка имеет собственные расходы тепла, пара и воды на паровые насосы, отопление, продувку котла и трубопроводов, парение и утечки воды. Поэтому не все использованное тепло топлива удается отдать потребителям.

Коэффициент полезного действия котельной, учитывающий ее собственный расход тепла, называется КПД нетто в отличие от более высокого КПД брутто.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

Что называется котельной установкой и как они подразделяются?

Котельной установкой называется комплекс устройств, предназначенных для выработки теплоносителя в виде пара или горячей воды.

Котельные установки по роду вырабатываемого теплоносителя подразделяются на паровые и водогрейные, а по характеру обслуживания потребителей — на отопительные, производственно-отопительные и производственные.

Отопительные котельные установки вырабатывают тепло для отопления жилых и производственных зданий.

Производственно-отопительные котельные вырабатывают тепло для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и нужд производства (сушки, варки и т.д.)

Производственные котельные вырабатывают тепло для технологических целей.

По транспортабельности котельные установки делятся на передвижные и стационарные; по мощности — на котельные малой, средней и большой мощности.

Каким требованиям должны соответствовать котельные установки?

Котельные установки должны соответствовать следующим требованиям:

- надежность теплоснабжения;

- экономичность сооружения и эксплуатации;

- безопасность и удобство эксплуатации;

- выполнение всех санитарных норм.

Какие основные элементы котельной установки?

Основные элементы — это элементы, без которых невозможна работа даже простейшей установки.

К ним относятся: котел, топка, газоходы, дымовая труба и питательные устройства.

Котел служит для получения горячей воды или пара, используемого вне самого устройства.

Топка служит для наиболее полного и экономичного сжигания топлива, т.е. для превращения его химической энергии в тепловую.

Газоходы служат для направленного движения дымовых газов к дымовой трубе.

Дымовая труба служит для создания естественной тяги и выброса дымовых газов на высоту, определяемую санитарными нормами.

Питательные устройства служат для подачи под давлением питательной воды в котел.

Какие вспомогательные элементы котельной установки?

Вспомогательные элементы — это элементы, без которых котельная работает с большими расходами топлива и с меньшим коэффициентом полезного действия.

К ним относятся: дополнительные поверхности нагрева (пароперегреватели, водоподогреватели, воздухоподогреватели), дутьевые вентиляторы, дымососы, устройства для подачи топлива, удаления золы и шлака, склады для топлива, оборудование водоподготовки и др.

Дополнительные поверхности нагрева:

- пароперегреватель служит для перегрева пара, получаемого в котле, за счет передачи ему дополнительного тепла дымовых газов;

- водоподогреватель (экономайзер) служит для подогрева питательной или сетевой воды теплом уходящих дымовых газов;

- воздухоподогреватель служит для подогрева воздуха, поступающего в топку, теплом уходящих дымовых газов.

Тягодутьевые устройства обеспечивают подачу необходимого количества воздуха в топку, движение дымовых газов по газоходам и удаление их за пределы котельной установки. К ним относятся дутьевые вентиляторы, дымососы, воздуховоды.

Оборудование химводоочистки служит для удаления из питательной воды растворенных в ней накипеобразующих солей и растворенных агрессивных газов. К нему относятся деаэраторы, натрийкатионитовые фильтры, солевое хозяйство и т.д.

Топливный склад и топливно-подготовительные устройства в котельных служат для хранения, приготовления и подачи топлива в топку. К ним относятся дробилки, ленточные транспортеры, механические забрасыватели и газорегуляторные пункты.

Мазутное хозяйство служит для приема, очистки, хранения, подогрева мазута и подачи его к форсункам котла.

Устройства для удаления золы служат для удаления золы и включают золоуловители, шлаковый бункер, шлаковые дробилки и другие механические приспособления.

Арматура служит для управления работой котельного агрегата и обеспечения нормальной и безопасной его эксплуатации.

Электрооборудование служит для питания электродвигателей, приборов автоматики, а также для освещения и технологической сигнализации.

Тепловая изоляция и обмуровка служат для сокращения потерь тепла в окружающую среду, а также для обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала.

Гарнитура служит для обслуживания котлоагрегата во время эксплуатации и ремонта. К ней относятся: гляделки, лазы, шиберы, взрывные клапаны, обдувочные устройства, лючки для средств измерения и т.д.

Средства измерения служат для систематического контроля соответствия основных параметров котла (давления, температуры и др.) номинальным, а также для измерения количества получаемого пара, расхода воды, топлива и определения продуктов сгорания.

Трубопроводы — устройства, служащие для транспортировки жидких, сыпучих и газообразных веществ.

Насосы служат для перемещения по трубопроводам жидких, сыпучих и газообразных веществ. В котельной для этих целей применяются насосы различных марок.

Автоматика котельных установок наряду с механизацией обеспечивает надежность и экономичность их работы, сводит к минимуму затраты физического труда и повышает культуру эксплуатации оборудования.

Что такое котлоагрегат?

Топка и котел вместе с дополнительными поверхностями нагрева называются.

Что называется водогрейным и паровым котлом?

Водогрейный котел — устройство, обогреваемое продуктами сгорания топлива или горячими газами, предназначенное для нагревания воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя или для горячего водоснабжения.

Паровой котел — устройство, обогреваемое продуктами сгорания топлива или горячими газами, предназначенное для получения пара давлением выше атмосферного, используемого вне самого устройства, а также в самом устройстве (водоподогревателе, смонтированном внутри барабана котла) для подогрева воды.

Как классифицируются котлы?

Котлы можно классифицировать по следующим признакам:

а) по виду вырабатываемого теплоносителя: водогрейные и паровые;

б) по давлению: с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ) и температурой нагрева воды не свыше 388 К (115 °С) и с давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ) и температурой воды выше 388 К (115 °С);

в) по виду среды, движущейся по трубам:

водотрубные (вода циркулирует в трубах, омываемых снаружи горячими топочными газами), газотрубные (дымовые газы проходят по трубам, помещенным внутри барабана, заполненного до определенного уровня водой).

Если газы двигаются по одной или двум трубам большого диаметра, котлы называются жаротрубными; если же они идут через пучок труб небольшого диаметра, то — дымогарными.

Имеются также комбинированные газотрубные котлы, в которых топочные газы сначала направляются по жаровой трубе, а затем через пучок дымогарных трубок.

г) по расположению поверхностей нагрева: вертикальные и горизонтальные;

д) по способу циркуляции воды:

с естественной циркуляцией, с принудительной циркуляцией и прямоточные.

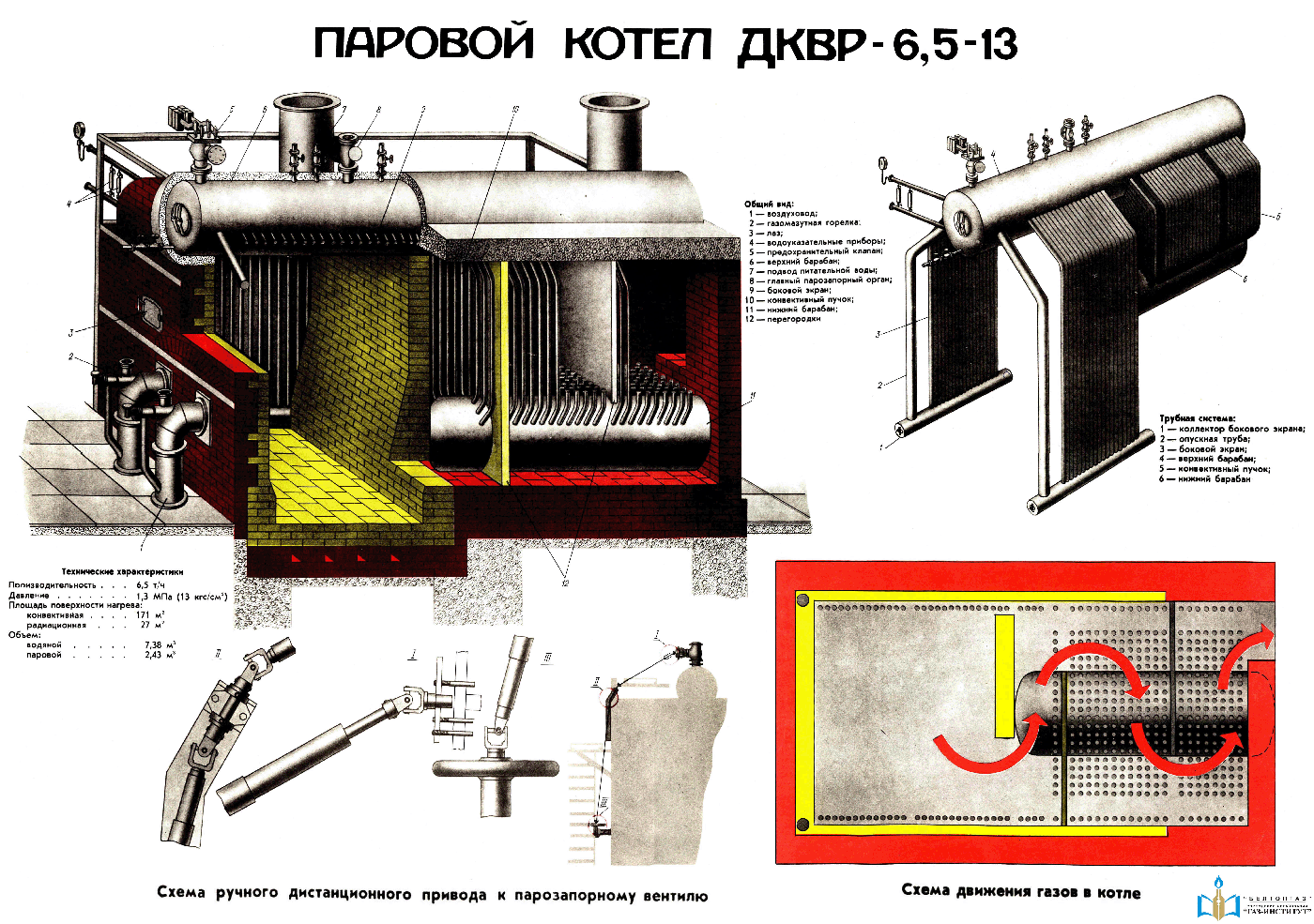

Как устроен котел ДКВР?

Котлы ДКВР начали выпускаться в начале сороковых годов и имели марку ДКВ (двухбарабанный котел водотрубный). По мере накопления опыта в процессе изготовления и эксплуатации котел ДКВ подвергся реконструкции. При реконструкции была уменьшена длина топки, увеличено число рядов труб в конвективном пучке и уменьшен их шаг. Поэтому он стал именоваться ДКВР. Расшифровывается марка следующим образом: ДКВР - 6,5/13-250,

Д -двухбарабанный,

К -котел,

В -водотрубный,

Р - реконструируемый,

6,5 - паропроизводительность, тонн в час,

13 - рабочее давление кгс/см2,

250 - температура перегретого пара в °С при наличии пароперегревателя.

Котлы ДКВР по сравнению с другими котлами обладают рядом преимуществ: экономичностью и надежностью, компактностью, эластичностью, транспортабельностью, работают на любом топливе.

Наряду с положительным имеется и характерный недостаток: большая требовательность к качеству воды, т.е. работа в безнакипном режиме. Несмотря на этот недостаток, котлы ДКВР нашли широкое применение и распространение.

Все котлы ДКВР имеют общую конструктивную схему. Это двухбарабанные котлы с естественной циркуляцией, экранированной топкой, продольным расположением барабанов и коридорным расположением труб (кипятильных).

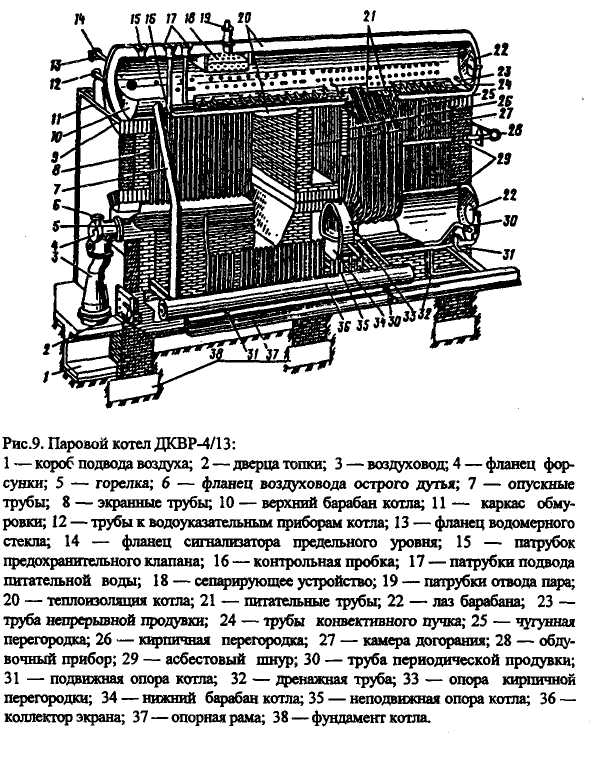

Хотя котлы и имеют общую конструктивную схему, они имеют отличительные элементы, присущие только данной марке. На рис. 9 показан паровой котел ДКВР - 4/13

Котел состоит из следующих элементов:

- топки (камерной);

- верхнего и нижнего барабана;

- трубной системы: опускных труб, боковых коллекторов, экранных труб, конвективных (кипятильных) труб, перепускных (соединительных) труб;

- опорной рамы;

- обмуровки и тепловой изоляции;

- гарнитуры;

- арматуры;

- средств измерения.

Верхний и нижний барабаны котлов изготавливаются из низколегированной стали марки 16 ГС толщиной 13 мм. Внутренний диаметр барабанов 1000мм. Длина цилиндрической части верхнего барабана от 3810 до 6315мм, а нижнего от 1200 до 3000мм (в зависимости от марки и паропроизводительности котла). Барабаны оборудуются лазами (22) овальной формы, причем, у котлов марки ДКВР-2,5/13 и ДКВР-4/13 на верхнем барабане он один, а на котле ДКВР-6,5/13 их два в противоположных концах барабана. Верхний барабан (10) служит емкостью для воды и паросборником. С левой и правой стороны барабана имеются отверстия для установки экранных (8) и кипятильных-(24) труб, которые располагаются вдоль всей оси. Эти трубы к барабану крепятся на вальцовке. В передней части имеются два отверстия для установки опускных труб (7). Эти трубы крепятся сваркой. Кроме того, на, верхнем барабане расположены патрубки.

Два патрубка (12,14) служат для крепления водоуказательных приборов и сигнализатора предельных уровней, где устанавливается и манометр. Патрубок (15) служит для установки предохранительного клапана, патрубки (17) — для подвода питательной воды; внутри они заканчиваются двумя перфорированными питательными трубами (21), идущими по дну барабана. Патрубок (19) предназначен для отвода пара, где устанавливается главный парозапорный вентиль. Под ним располагается сепарирующее устройство (18). В нижней части барабана под топочной камерой установлены две легкоплавкие пробки (16).

На заднем или переднем днище имеется патрубок непрерывной продувки, который имеет внутри барабана трубу непрерывной продувки. На переднем днище могут быть патрубки для присоединения сниженных указателей уровня.

На днище барабана или корпусе котла, а также на коллекторах должны быть нанесены клеймением следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия - изготовителя;

- заводской номер изделия;

- год изготовления;

- расчетное давление в МПа (кгс/см2 );

- расчетная температура стенки в °С и марка стали (только на коллекторах пароперегревателя).

Конкретные места размещения указанных данных выбирает предприятие-изготовитель и указывает в инструкции по монтажу и эксплуатации.

Помимо клейм на каждом котле должна быть прикреплена заводская табличка с маркировкой паспортных данных, нанесенных ударным или механическим способом, обеспечивающим четкость и долговечность изображения, равноценные ударному способу.

Нижний барабан (34) служит емкостью для воды и шламосборником. Внутри барабана имеется перфорированная труба (30) периодической продувки, которая заканчивается патрубком периодической продувки, в нижней части — дренажная труба (32) для аварийного слива воды; в задней части — лаз (22), в передней части — опорная плита (33) для установки шамотной перегородки. Нижний барабан имеет три опорные лапы для крепления к опорной раме, при этом две подвижные (31) в задней части и одна неподвижная (35) — в передней части.

Трубная система котла образует радиационную и конвективную поверхности нагрева. Она служит для циркуляции и нагрева воды, т.е. для получения пароводяной смеси.

Экранные трубы и конвективный пучок выполняются из стальных бесшовных труб диаметром 51 х 2,5 мм с радиусом закругления 400 мм. Трубы выполняются из углеродистой стали 10 или 20. Шаг экранных (S) труб 80 мм, располагаются они с двух сторон топочной камеры, а их количество зависит от марки котла.

Конвективный пучок всех котлов имеет коридорное расположение труб. Продольный шаг по оси равен 100 мм, а поперечный — 110 мм. Число труб зависит от марки котла.

Конвективный пучок делится чугунной перегородкой (25) на две части, поэтому трубы конвективного пучка, расположенные до чугунной перегородки, иногда условно называют трубами первого газохода, а расположенные за ней по ходу движения дымовых газов — трубами второго газохода.

Экранные трубы в верхнем барабане крепятся на вальцовке, а к коллекторам привариваются. Кипятильные трубы вальцуются в верхний и нижний барабаны. В настоящее время разработана технология сварки труб и в верхнем и в нижнем барабанах.

Опускные трубы (7) выполняются из тех же марок стали. На каждом котле их две. Радиус закругления 400 мм, диаметр зависит от марки котла.

Опускные трубы крепятся сваркой к боковым коллекторам и верхнему барабану.

Боковой коллектор (36) изготавливается из тех же марок стали, что и экранные трубы. Они одинаковы для всех котлов диаметром 219x10 мм.

В передней части имеется лючок для очистки коллекторов, к которым обычно крепятся реперы для определения температурных расширений. Коллекторов делается два. Каждый коллектор имеет по две опорные лапы (31) для крепления на боковой раме, а также трубу периодической продувки (30). К боковым коллекторам крепятся сваркой опускные, экранные, конвективные и перепускные трубы.

Перепускные (соединительные) трубы служат для дополнительного питания боковых экранов и для устойчивой циркуляции воды. Они могут выполняться в количестве б штук (по три к каждому коллектору) диаметром 51x2,5 или двух штук (по одной к каждому коллектору), но с не меньшей пропускной способностью. Перепускные трубы соединяют нижний барабан с боковыми коллекторами.

Опорная рама служит для крепления котла, восприятия массовых нагрузок котла и передачи их на фундамент, а также для компенсации тепловых расширений при нагреве котла. Опорная рама выполнена из стального проката и имеет одинаковую конфигурацию для всех котлов паропроизводительностью до 6,5 т/ч. В зависимости от конструкции топочного устройства рама может устанавливаться или непосредственно на фундамент или на кирпичную обмуровку, уложенную на фундамент.

Для крепления топочной гарнитуры и обвязки обмуровки котлы снабжены металлическим обвязочным каркасом.* Обвязочный каркас котлов ДКВР выполнен сварным из стального проката.

Помосты и лестницы котлов ДКВР выполнены по одной схеме применительно к большинству компоновок с различными топочными устройствами.

Для создания нормальных условий работы обслуживающего персонала, котел покрывается обмуровкой и тепловой изоляцией, а для обслуживания и ремонта оборудуется гарнитурой. Обычно на котле устанавливается следующая гарнитура: люки — лазы, гляделки, заслонки, шиберы, дверцы, обдувочное устройство, взрывные клапаны.

Как создается естественная циркуляция в паровом водотрубном котле?

Столб воды, содержащий некоторое количество пара, имеет меньшую плотность, чем такой же по высоте столб воды без пара или с меньшим его содержанием. По этой причине пароводяная смесь, которая образуется в обогреваемых газами трубах котла, выталкивается из них вверх водой, поступающей из необогреваемых или менее обогреваемых труб. В результате происходит естественная циркуляция котловой воды по трубам котла.

Трубы, в которых образуется и поднимается пароводяная смесь, называются подъемными, и трубы, по которым опускается вода — опускными.

Циркуляции способствует также движение в подъемных трубах вверх легких паровых пузырей, которые увлекают при этом близлежащие слои воды. Путь воды и пароводяной смеси: верхний барабан — опускные трубы — нижний коллектор — подъемные трубы — верхний барабан называется контуром циркуляции.

Разница плотности столбов воды в опускных трубах и пароводяной смеси в подъемных трубах создает движущий напор циркуляции, который расходуется на преодоление сопротивлений движению воды и пароводяной смеси в контуре циркуляции.

Какие нарушения циркуляции возможны в паровом водотрубном котле?

Если значительная часть подъемной трубы, присоединенной к паровому пространству барабана, при работе зашлаковалась, то такая труба получает от дымовых газов значительно меньше тепла, чем рядом стоящие незашлакованные трубы. В зашлакованной трубе образуется меньше пара, и воды из опускных труб в нее поступает меньше, чем в интенсивно работающие незашлакованные трубы, циркуляция ухудшается и даже может вовсе прекратиться. В этой трубе образуется так называемый свободный уровень, с которого с небольшой скоростью поднимается в барабан образующийся пар.

Пар плохо отводит тепло от стенки незашлакованной части этой трубы. Это угрожает ее перегревом и повреждением, так как часть незашлакованной трубы хорошо обогревается горячими дымовыми газами.

Если незашлакованная труба присоединена к водяной части барабана, она при нарушении циркуляции остается залитой водой из барабана. Образующемуся в трубе пару затруднен выход в барабан из-за неподвижности воды и пар накапливается в обогреваемой части трубы, ухудшая отвод тепла от ее стенки, и лишь периодически прорывается в барабан. Стенки трубы то перегреваются под паровым пузырем, то охлаждаются котловой водой, когда пар уходит. Последствие такого переменного режима работы повреждение труб. При таких условиях может оказаться, что в трубе не только прекратиться подъем воды, но вода начнет даже опускаться и будет поступать в соседние хорошо обогреваемые трубы. Такое явление называют опрокидыванием циркуляции, опускание воды в трубе еще больше затрудняет выход паровых пузырей в барабан, и они, объединяясь, заполняют значительную часть сечения обогреваемой части трубы, вызывая ее перегрев и повреждение.

Нарушения циркуляции возможны не только из-за зашлаковки труб. Причиной их может быть увеличение сопротивления движению среды при попадании в трубу постороннего предмета, оставленного после ремонта, при внутреннем загрязнении трубы, скоплении шлама в коллекторе и др.

В худшем положении по циркуляции находятся экранные трубы, затененные другими трубами при обводе амбразур и лазов, а также трубы, расположенные в углах камерных топок и получающие меньше радиационного тепла из топки.

Нарушение циркуляции может быть вызвано охлаждением подъемной трубы водой при обивке шлака, если оно не кратковременно.

Какое значение для циркуляции имеет обогрев опускных труб?

Тепло, воспринимаемое обогреваемыми опускными трубами, также расходуется на испарение в них воды, движущий напор циркуляции при этом уменьшается.

Чтобы опускные трубы не обогревались, их выносят за обмуровку котла. Иногда опускными являются последние ряды труб по ходу газов, где температура дымовых газов невысока и обогрев труб невелик.

При расположении опускных труб в зонах высоких температур их от обогрева обычно защищают кирпичной кладкой или изоляцией.

Необходимо следить за исправностью изоляции, разрушение которой может ухудшить циркуляцию.

При вскипании воды в опускных трубах, которое может иметь место при резком падении давления, в котле также уменьшается движущий напор и ухудшается циркуляция.

Почему необходим равномерный обогрев подъемных труб с общим питанием?

Для надежности циркуляции важно, чтобы подъемные трубы одного контура обогревались одинаково. Если часть их обогревается меньше других, то вода из опускных труб направляется преимущественно в хорошо обогреваемые трубы, а в других может произойти застой и даже опрокидывание циркуляции или образование свободного уровня.

Во избежание подобных явлений подъемные трубы с меньшим обогревом (например, трубы фронтового экрана) выделяют в самостоятельный кон-

тур со своими опускными трубами и, если необходимо по расчету, то с большим их числом.

Принцип работы

Движение дымовых газов. Дымовые газы, образуясь в топке котла, движутся в заднюю часть и там с правой стороны входят в камеру догорания. Там они движутся справа налево, а затем попадают в конвективный пакет, где вынуждены делать 2 хода, огибая чугунную перегородку.

Выходят дымовые газы из котла с левой стороны сзади и идут на экономайзер, к дымососу, в боров, дымовую трубу и атмосферу. Тяга принудительная.

Схема движения дымовых газов в котле:

Циркуляция воды естественная. Питательная вода подается в верхний барабан на водораспределительное устройство, где равномерно смешивается с котловой водой, а затем по опускным трубам боковых экранов она опускается в коллекторы этих экранов, а из коллекторов она попадает в экранные трубы, где происходит обычное парообразование. Пароводяная смесь из экранов поднимается в верхний барабан под уровень воды, после чего делится на пар и воду на зеркале испарения. Пар, оторвавшись от воды, поднимается вверх, унося с собой капли воды, после чего проходит через паросепарирующее устройство, где большая часть капель воды отделяется от пара. Пар далее идет к потребителю, а вода идет на следующий круг циркуляции. Аналогично идет циркуляция в конвективном пакете: по задним менее обогреваемым конвективным трубам вода с верхнего барабана опускается в нижний барабан, а там попадает в остальные конвективные трубы, которые будут подъемными.

Котел паровой е(де) 4-10/14гм Назначение и устройство:

Паровые котлы типа Е (ДЕ)-4÷10-14ГМ предназначены для выработки насыщенного пара с разрешенным давлением до 14 ата и паропроизводительностью 4,0; 6,5 и 10 т/ч. При установке пароперегревателя возможна выработка перегретого пара с температурой перегрева 2250С.

Состоят из двух барабанов: верхнего и нижнего с внутренним диаметром 1000 мм и толщиной стенок 13 мм. Длина цилиндрической части обоих барабанов каждого типоразмера одинакова. Барабаны – стальные цилиндрические сосуды, сварные. Оба барабана спереди и сзади имеют люки для осмотров и ремонтов.

Внутри верхнего барабана имеются паросепарирующее и водораспределительное устройства.

Внутри нижнего барабана имеется труба непрерывной продувки и труба подачи пара для равномерного разогрева при пуске котла.

Барабаны между собой соединяются пакетом конвективных труб.

Топка расположена с правой стороны от вертикальной оси барабанов и ограждена четырьмя экранами: передним, задним и двумя боковыми. Передний и задний экраны имеют верхний и нижний коллекторы. Правый боковой экран закрывает также и потолок топки. Левый боковой экран - ширмовый. Он отделяет топку от конвективной части и выполнен из экранных труб, плотно поставленных и сваренных между собой. В конце топки трубы ширмового экрана расположены редко и между ними оставлены щели для прохода дымовых газов.

Конвективные и экранные трубы стандартные с наружным диаметром 51 мм и толщиной стенки 2,5 мм. В коллекторы они ввариваются, а в барабаны вальцуются.

Внутри конвективной части имеется одна продольная перегородка из жаропрочной стали, выполненная ступенчато, для поддержания необходимых скоростей движения дымовых газов.

Для очистки конвективных труб от сажи при работе котлов на жидком топливе имеются обдувочные аппараты. У котлов Е-(ДЕ)-4 и 6,5-14ГМ он один, а у котлов Е-(ДЕ)-10-14ГМ их два.

На передней стенке топки расположена одна газомазутная горелка.

Обмуровка котлов облегченная. Для герметичности снаружи котлы обшиваются листовой сталью толщиной 2 мм.

Нижним барабаном котлы опираются на стальную раму, а рама - на фундамент.