- •Глава 1. Основные определения, история проблемы,

- •Глава 2 Онтологическая инженерия описания предметной области ……50

- •Глава 3. Представление и вывод знаний в системах искусственного интеллекта на основе логических моделей. 65

- •Глава 4 Представление и вывод знаний в системах искусственного интеллекта на основе семантических сетей 98

- •Контрольные вопросы и задание 110

- •Глава 5. Представление и вывод знаний в системах искусственного интеллекта на основе фреймовых моделей. 111

- •Глава 6. Представление и вывод знаний в системах искусственного интеллекта на основе продукционных моделей. 118

- •Глава 7. Представление и вывод неопределённых знаний в системах искусственного интеллекта. 132

- •Лекция 1

- •Глава 1. Основные определения, история проблемы, современные направления развития.

- •Основные определения искусственного интеллекта.

- •1.2. Тест Тьюринга

- •Науки, лежащие в основе искусственного интеллекта

- •Вычислительная техника (период с 1940 года по настоящее время)

- •История искусственного интеллекта.

- •Рождение искусственного интеллекта (1956 год)

- •Ранний энтузиазм, большие ожидания (период с 1952 года по 1969 год)

- •Столкновение с реальностью (период с 1966 года по 1973 год)

- •Лекция 2

- •Основные современные направления развития искусственного интеллекта

- •1.6. Основные понятия о знаниях.

- •1.7. Выводы по 1-ой главе:

- •Контрольные вопросы и задание

- •Лекция 3

- •Глава 2 Онтологическая инженерия описания предметной области.

- •2.1. Понятие онтологии.

- •2.2. Теория множеств - математический аппарат описания онтологии.

- •2.2.1. Основные понятия и определения.

- •Лекция 4

- •2.2.2.Операции над множествами

- •2.2.3. Декартово произведение множеств

- •2.2.4. Отношения и их свойства.

- •2.3. Предметы, свойства и отношения предметной области.

- •Лекция 5

- •2.4. Понятие цели

- •2.5. Методика решения задач.

- •2.6. Понятие модели.

- •2.7. Методика построения онтологии.

- •2.8. Выводы по 2-ой главе.

- •2.9. Контрольные вопросы и задание.

- •Лекция 6

- •Глава3 Представление и вывод знаний в системах искусственного интеллекта на основе логических моделей.

- •3.1. Основы математической логики

- •3.1.1. Классификация и определение логик, алгебр, исчислений, теорий.

- •3.1.2.Традиционная логика.

- •Лекция 7

- •3.1.3.Логика, алгебра и исчисление высказываний.

- •3.1.4. Логика, алгебра и исчисление предикатов

- •Лекция 8

- •3.1.5. Формальные методы вывода решений в аксиоматических теориях.

- •3.1.6. Приведение формул исчисления предикатов к дизъюнктам Хорна.

- •4. Исключение кванторов существования.

- •3.2. Логическая модель представления знаний.

- •3.3. Вывод в системах искусственного интеллекта с логическим представлением знаний.

- •3.3.1. Правило резолюции.

- •Стратегия полного перебора.

- •Стратегия опорного множества.

- •3. Линейная по входу стратегия.

- •3.4. Выводы по 3-ой главе.

- •Контрольные вопросы и задание.

- •Лекция 9

- •Глава 4 Представление и вывод знаний в системах искусственного

- •Элементы теории графов

- •4.1.1. Способы задания графов.

- •1. Графический

- •2. С помощью матрицы инцидентности.

- •3. С помощью списка ребер.

- •4. С помощью матрицы смежности.

- •4.1.2. Задачи, решаемые с помощью графов.

- •Задача поиска наикратчайшего пути на графе.

- •Транспортная задача.

- •Задача о назначении (задача коммивояжера).

- •Задача о назначении работ.

- •Лекция 10

- •4.2. Представления знаний в виде семантических сетей.

- •4.3. Вывод в системах искусственного интеллекта с представлением знаний в виде семантических сетей.

- •Выводы по 4-ой главе.

- •Контрольные вопросы и задание.

- •Лекция 11

- •Глава 5. Представление и вывод знаний в системах искусственного интеллекта на основе фреймовых моделей.

- •5.1. Представления знаний в виде фреймов

- •5.2. Вывод в системах искусственного интеллекта с фреймовым

- •Выводы по 5-ой главе.

- •5.4. Контрольные вопросы и задание.

- •Лекция 12

- •Глава 6. Представление и вывод знаний в системах искусственного интеллекта на основе продукционных моделей.

- •Представление знаний в виде в виде системы продукций.

- •6.2. Продукционные системы

- •6.3. Прямой и обратный вывод в продукционных системах.

- •Лекция 13

- •6.4. Пример работы продукционной системы.

- •6.5. Выводы по 6-ой главе

- •6.6. Контрольные вопросы и задание

- •Лекция 14

- •Глава 7. Представление и вывод неопределённых знаний в системах искусственного интеллекта

- •Представление и вывод при нечётких знаниях.

- •7.1.1. Определение нечёткого множества.

- •7.1.2. Операции над нечёткими множествами.

- •Лекция 15

- •7.1.3. Нечёткие отношения.

- •Формальные методы вывода решений в нечёткой логике.

- •Лекция 16

- •7.2.Представление и вывод при неполных знаниях.

- •Вероятностный подход к представлению неопределённых знаний.

- •Определения и виды вероятности

- •Аксиомы вероятностей

- •Лекция 17

- •7.2.4. Формальные методы вывода решений при вероятностном подходе.

- •7.2.5. Правило Байеса и его использование.

- •Байесовская сеть представления и вывода вероятностных знаний.

- •Другие способы представления и вывода неопределённых знаний.

- •Выводы по 7-ой главе

- •7.5. Контрольные вопросы и задание.

- •Литература

4.1.2. Задачи, решаемые с помощью графов.

Задача поиска наикратчайшего пути на графе.

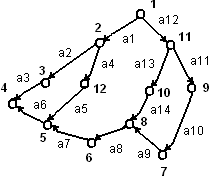

Задан ориентированный граф.

Рис.28. Ориентированный граф

Решение любой задачи оптимизации: f (x1,….,xn) → min / max

M (1,5) ∑ α i = min (i = 1,…,n)

Задача решается методом «ветвей и границ».

Транспортная задача.

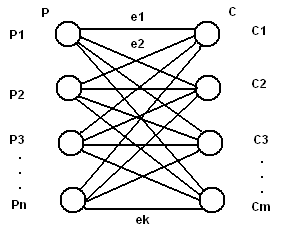

Рис.29. Транспортная сеть

Р – производители некоторой продукции;

С – потребители продукции;

е1, е2,…,ек – маршруты;

к = m*n

Есть некий заказ Р, который состоит из подзаказов р1, р2, …, р3 и объема продукции, которую необходимо потребить.

Р = ∑рi (i = 1,…,n )

C = ∑cj (j = 1,…,m)

P = C

Ограничения: Каждый маршрут имеет свой вес, свои затраты Se1,…,Sek и ограничения на пропускную способность. Se1d1,…,Sekdk

Необходимо найти маршруты от производителей к потребителям, чтобы

∑Sel → min (e = 1,…,k)

Алгоритм Форда-Фолкерсона.

Задача о назначении (задача коммивояжера).

Есть несколько городов и дороги между ними. Найти маршрут коммивояжера, чтобы он посетил каждый город только 1 раз.

Рис.30. Сеть коммивояжёра

Это задача целочисленного программирования (оптимизации). Особенность: задачи легко ставятся, но тяжело решаются.

Задача о назначении работ.

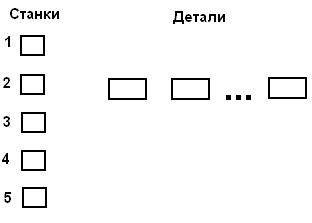

Рис.31. Станки и детали

D1 (t1`, t2`, t3`, t4`, t5`)

D2 (t1``, t2``, t3``, t4``, t5``)

Есть n станков и n деталей. Каждая деталь должна обрабатываться на 5-ти станках, причем время обработки разное для каждой детали.

t1`, t2`, t3`, t4`, t5` – время обработки детали 1 на 1-ом,…,5-ом станке.

t1``, t2``, t3``, t4``, t5``- время обработки детали 2 на 1-ом,…,5-ом станке.

В какой последовательности запустить детали на обработку, чтобы время выполнения заказов было минимальным.

Лекция 10

4.2. Представления знаний в виде семантических сетей.

Основные понятия:

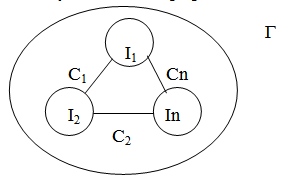

Описание сетевых моделей (общий случай): Н = < I, C1, C2, …, Cn, Г >

I – множество информационных единиц.

C1, C2, …, Cn – множество типа связи между информационными единицами.

Г – отображение, которое задает связи из C1 … Cn между информационными единицами, входящими в I.

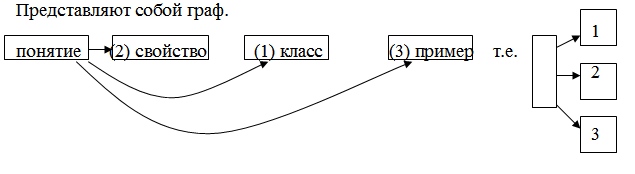

По сути является графом.

Рис.32. Сетевая модель- Н семантической сети

В зависимости от типа связи различают:

функциональные сети

семантические сети (наиболее распространены)

сценарии

В функциональных сетях: дуги отражают свойства вершин, из которых они выходят (вершины – понятия). С использованием вершин (понятий), в которые они входят

Семантические сети: способ представления знания, объединяющий в себе свойства функциональных сетей и сценариев

Сценарии: используют однородные сети, в которых в качестве единственного отношения используются отношения нестрогого порядка.

Сценарии (описание порядка действий).

Сценарий представляется некоторой сетью, где вершины – понятия, а дуги – связи описывающие отношения специального типа. Эти отношения обладают свойством: если между вершинами x и y существует множество путей р1, р2, …, рn наличествуют оба фактора А и В, отвечающие вершинам х и у, то имеет место по крайней мере совокупность этих факторов, соответствующим вершинам на одном из путей, соединяющих х и у.

К таким отношениям относятся:

отношение следствия

причинное отношение

отношение часть-целое

Пример. Сетевая модель задачи «Электропылесос. Разбор пылесоса»

Рис.33. Семантическая сеть разбора пылесоса

1 – пылесос

2 – верхняя часть

3 – уплотнительное кольцо с фильтром

4 – нижняя часть

5 – электродвигатель с вентилятором

6 – выключатель

7 – рассеиватель

8 – шнур

С тавим

задачу - достать электродвигатель:

Взять пылесос снять верхнюю часть

тавим

задачу - достать электродвигатель:

Взять пылесос снять верхнюю часть

достать двигатель.

Сценарии используются для формирования допустимых планов по достижению цели. Также они применяются для выполнения описания новых фактов в интеллектуальной системе. Например, если известен факт, что в комнате работал пылесос, то значит, работал вентилятор, шнур, выключатель и др. Или, что шнур пылесоса находился в момент времени t, в комнате, когда там работал пылесос.

Сценарий позволяет описывать предметы, их свойства в пространстве и во времени.

Семантические сети

Рис.34. Стандартная схема определения любого понятия

Новое понятие вводится через свойства, его класс, примеры. Следовательно, получается ясный образ. Разнообразные психологические исследования, работы по информатике определили, что основой для определения того или иного понятия является множество отношений или взаимосвязей с другими понятиями.

Среди этих связей выделим основные:

класс, которому принадлежит данное понятие

свойство, выделяющее понятие из всех прочих понятий этого класса

пример, данного понятия

шумное

свойство

свойство посетители

заведение класс место

класс закусочная

класс

три пескаря харчевня

пример

Рис.35. Пример определения понятия

Мы можем определить любые понятия через класс, пример и свойства.

Для обобщенного представления понятий структуры вводится следующий формализм:

дуга класс – HAS – A (класс – подкласс)

дуга свойство – название свойства

дуга пример – IS – A (элемент класса)

Пример с использованием дуг про харчевню.

место

HAS-A HAS-A имеет

харчевня заведение посетители

IS-A HAS-A

«три пескаря» закусочная

есть

шумное

Рис.36. Пример описания предметной области

Пример: Путь, что имеет харчевня? заведение посетители.

Следовательно: харчевня имеет посетителей.

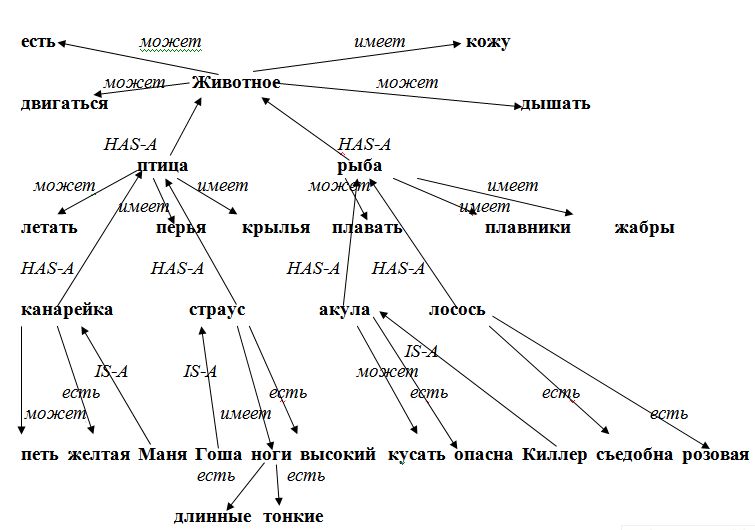

Схема 2. Классификация

Пример. «Может ли акула летать?» Нет, потому что нет пути при данной ориентации графа.

«Что может Маня?» Летать, есть и т.д.