- •1) Предельная полезность и потребительский выбор

- •3) Спрос. Закон спроса

- •4) Предложение. Закон предложения

- •5) Цена и стоимость

- •Определение цены продукции методом полных затрат (месячные затраты, долл.)

- •Определение цены методом прямых затрат (месячные затраты, долл.)

- •7) Методология и методы экономической теории

- •8) Экономический рост и его движущие силы

- •2. Современный тип экономического роста и его особенности

- •10Эластичность спроса и предложения

- •Степень монополизированности отрасли и возможности перелива капитала из других отраслей.

- •1. Инфляция спроса

- •2. Инфляция предложения (издержек)

- •1. Цели, принципы и задачи государственной политики

- •2. Основные направления реформирования электроэнергетики

- •Создание оптового и розничного рынков электроэнергии

- •1.1. Оптовый рынок электроэнергии

- •1.2. Розничные рынки электроэнергии

- •2. Реструктуризация электроэнергетики

- •2.2. Создание единой системы диспетчерского управления (системного оператора)

- •2.3. Создание централизованной торговой системы оптового рынка (администратора торговой системы)

- •2.4. Создание коммерчески и технологически эффективных генерирующих компаний

- •2.5. Деятельность по сбыту электроэнергии на розничном рынке

- •3. Нормативно правовое обеспечение реформирования электроэнергетики и система государственного регулирования

- •4. Защита прав инвесторов, кредиторов, акционеров и потребителей при проведении реформы электроэнергетики Российской Федерации

- •5. Этапы реформирования электроэнергетики

- •1. Экономическая система общества: понятие и содержание. Экономический выбор

- •Решение проблем занятости молодежи

- •Решение проблем занятости беженцев и вынужденных переселенцев

Решение проблем занятости беженцев и вынужденных переселенцев

Беженец – это лицо, прибывшее или желающее прибыть на территорию РФ, не имеющее российского гражданства, которое было вынуждено, или имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства на территории другого государства вследствие совешенного в отношении к нему насилия или преследования в иных формах, либо реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также привязанности к определенной социальной группе или из-за политических убеждений. Правовой статус беженца, правовые, экономические и социальные гарантии защиты их прав определяются Законом РФ «О беженцах». Теоретически беженец должен вернуться в свою страну или по месту прописки после нормализации обстановки на территории своей официальной регистрации. Вынужденные переселенцы – это граждане РФ, которые были вынуждены или имеют намерение покинуть место своего постоянного жительства на территории другого государства либо территории РФ вследствие совешенного в отношении к нему насилия или преследования в иных формах, либо реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также привязанности к определенной социальной группе или из-за политических убеждений в связи с проведением враждебных кампаний, направленных против отдельных лиц или групп людей, массовыми нарушениями общественного порядка и другими обстоятельствами существенно ущемляющими права человека. Признание гражданина вынужденным переселенцем, его права и обязанности регулируются законом РФ «О вынужденных переселенцах». Вопросы приема, признания, размещения, обустройства и занятости беженцев и вынужденных переселенцев решают Федеральная миграционная служба России и ее региональные органы. Существенное значение в решении проблемы вынужденной миграции имеет содействие их занятости, которое включается в себя:

содействие в профессиональной подготовке и переквалификации;

содействие в организации самозанятости и создании рабочих мест;

содействие в получении документов, необходимых для сохранения и восстановления трудового стажа и др.

Местные органы службы занятости оказывают помощь беженцам в трудоустройстве в соответствии с его профессией и квалификацией с учетом уровня занятости в соответствующем регионе, обеспечивают при необходимости возможность профессиональной подготовки (переподготовки) и повышения квалификации. Для обеспечения занятости вынужденных мигрантов государство взяло на себя обязательство по выделению субсидий для создания новых рабочих мест и организации производств. Законы РФ «О беженцах», «О вынужденных переселенцах» не охватывают все проблемы вынужденных мигрантов и беженцев. Сложившаяся социально-экономическая ситуация требует изменений и дополнений в законодательство, регулирующее проблемы беженцев и вынужденных переселенцев. Резюме Инвалиды являются одной из самых незащищенных категорий населения. Российским законодательством определены права и гарантии инвалидов на трудоустройство и особые условия труда, на профориентационную, юридическую, психологическую помощь в органах занятости население, на подбор подходящей работы и профессиональную подготовку. Однако на данный момент мероприятия, проводимые службой занятости, не снижают напряженности на рынке труда инвалидов. Особое внимание со стороны государства и общества требует проблема занятости молодежи, которая влечет за собой как экономические потери (потери трудовых ресурсов, нарушение процесса воспроизводства рабочей силы, неэффективное использование государственных средств, затраченных на выпуск невостребованного специалиста), так и деструктивные изменения личности подрастающего поколения. Действующая в современных условиях система социальной поддержки молодежи в области трудоустройства не может решить проблемы молодежной безработицы. У беженцев и вынужденных переселенцев при перемене места жительства возникает комплекс проблем: отсутствие жилья, проблема адаптации на новом месте, проблема общественного мнения, проблема обучения детей, целый ряд психологических проблем, трудности трудоустройства. Законодательством предусмотрен ряд мероприятий, связанных с оказанием помощи данной категории населения, однако эти меры не решают всех проблем полностью в связи с массовым переселением беженцев, недостаточным финансированием, несовершенством законодательной базы.

40) Ценообразование и производство в условиях олигополии

Невозможность однозначно предсказать ответ соперничающих фирм усложняет теоретическое определение величин Q и P, при которых фирма-олигополист максимизирует прибыль.

В этой связи многие экономисты пытаются найти общие принципы деятельности фирм-олигополистов. В частности исследователи выделяют две общие характеристики ценообразования в условиях олигополии:

1) цены при олигополии отличаются меньшей чувствительностью, они более «жесткие», не так быстро и значительно меняются, как при других рыночных структурах;

2) если цены все же меняют, то чаще фирмы делают это одновременно. Постараемся осветить отдельные попытки теоретического обоснования поведения фирм-олигополистов.

В экономической науке существуют различные подходы и модели ценообразования в условиях олигополии: модель дуополии, теории игр, олигополистической координации, ломаной кривой спроса.

Дуополистическая модель была предложена А. Курно в 1838 г. В этой модели рассматривалась олигополия, включающая лишь двух товаропроизводителей. Курно считал, что взаимодействие фирм-дуополистов предопределяется максимизацией прибыли. При установлении фиксированной цены они будут производить неизменный объем продукции, обеспечивающий максимальную прибыль. При этом, по мнению Курно, равновесная цена будет выше, чем в условиях совершенной конкуренции, и ниже, чем в монополии. Позднее идея Курно была дополнена американским математиком Дж. Нэшем и получила название равновесие Курно-Нэша. Последнее достигается в том случае, когда каждая фирма принимает наиболее адекватное решение об объеме производства, т.е. когда выбрана наилучшая стратегия для каждой фирмы и нет необходимости в сговоре, чтобы повышать прибыль.

В соответствии с теорией игр, разработанной Дж. Фон Нейманом и О. Моргенштерном, фирмы-олигополисты выбирают стратегию в ценообразовании с учетом реакции соперников на те или иные действия. Используя «правила игры», конкуренты принимают решение, которое дает наиболее адекватную результативность в плане получения прибыли.

Концепция олигополистической координации предполагает выработку различных форм взаимосвязей фирм в достижении общих целей. Такими формами являются сговор, лидерство цен и т.п. Тактика сговора используется тогда, когда фирмы тайно или открыто договариваются о координации действий в установлении объема производства и цены в целях получения высокой прибыли.

Лидерство цен означает такую координацию действий олигополистов, при которой фирма или несколько фирм устанавливают определенную цену, а остальные реализуют продукцию по этой цене. Лидерство цен может выступать в различных видах. Лидерство доминирующей фирмы – когда какая-либо фирма является лидером в отрасли, другие не могут оказать воздействие на изменение цены, и они следуют за фирмой-лидером. Барометрическое лидерство цен имеет место, когда олигополисты ориентируются на цены, устанавливаемые фирмой-барометром. Как правило, таковой выступает крупная, известная в отрасли фирма, которая выделяется либо низким уровнем цен, либо адекватным прогнозированием, либо умением удерживать доминирующее положение на рынке. Однако конкуренты при этом вынуждены следовать за фирмой-барометром.

Неконкурентное ценовое лидерство наблюдается тогда, когда олигополисты предпочитают реализовывать продукцию по цене, устанавливаемой какой-либо крупной фирмой, считая, что такая тактика сулит больше выгод, чем конкурентная борьба за формирование новой цены.

Одной из форм координации действий олигополистов является установление цены в соответствии с правилом «издержки плюс прибыль». В этом случае определяется норма прибыли и цена вычисляется, исходя из издержек производства и установленной нормы прибыли. Все фирмы отрасли должны следовать этому правилу и не снижать цену.

Во всех формах олигополистической координации фирмы исходят из того, что выгоднее прибегать к коллективным действиям и проводить одинаковую политику ценообразования, нежели преследовать индивидуальные цели в данном вопросе. В этом случае поведение, реакция всех участников становится предсказуемой.

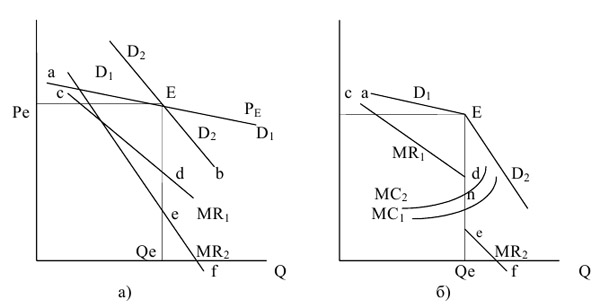

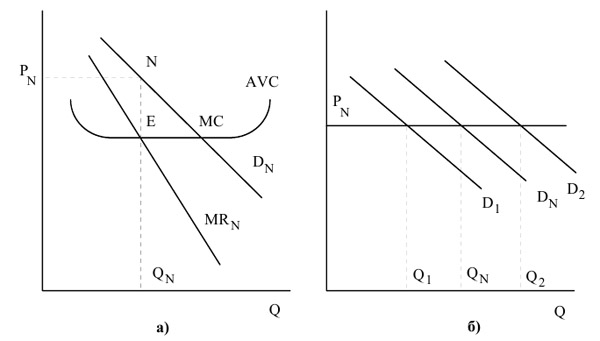

Теория «ломаной кривой спроса» объясняет жесткость и асимметричность цен в условиях олигополии. Предположим, что некая фирма-олигополист «Вега» действует в отрасли, где отсутствуют любые формы сговора между фирмами, поэтому каждая из них принимает решение самостоятельно. «Вега» реализует товар по цене Ре в объеме Qe (рис. 18а). Чтобы построить кривую спроса фирмы «Вега», необходимо знать, как будут реагировать конкуренты на попытки «Веги» улучшить свое экономическое состояние путем манипулирования ценами. Строго говоря, возможны два варианта поведения соперников – либо они не отвечают на действия «Веги», либо отслеживают их и соответствующим образом реагируют.

Рис. 18. Ломаная кривая спроса фирмы «Вега»

Вид кривой спроса зависит от того, будут или нет конкурирующие фирмы реагировать на действия фирмы «Вега». Если не будут, то кривая спроса имеет высокую эластичность (кривая D1), если же реагируют, то эластичность кривой понизится (кривая D2). Можно полагать, что фирмы-конкуренты не будут отвечать на случаи повышения «Вегой» цены товара и не оставят без внимания ее попытки понизить цену. В этой связи кривая спроса фирмы «Вега» принимает вид ломаной линии. Тогда кривая предельной выручки при объеме выпуска Qe будет иметь разрыв. Как видно из рис. 18б, из-за разрыва в величинах MR на цену товара Ре и объем производства Qe не оказывает воздействие изменение предельных издержек.

Предположим, что конкуренты не реагируют на действия «Веги». Тогда, снижая цену, фирма «Вега» может существенно расширить объемы продаж за счет сокращения доли иных фирм отрасли. Соответственно, повышение цен на товар приведет к тому, что покупатели предпочтут товары соперничающих фирм, поэтому объемы продаж «Веги» сократятся значительно. Следовательно, можно сделать вывод, что если фирмы отрасли не реагируют на ценовую политику «Веги», то кривая спроса будет эластичной (кривая D1 на рис. 18а).

Представим теперь, что иные фирмы отрасли не оставляют без внимания действия «Веги». Если «Вега» понизит цену товара, надеясь расширить продажи, то, не желая лишаться рынков сбыта своей продукции, фирмы-конкуренты также понизят цену на свой товар. Поэтому «Вега» не сможет увеличить объемы реализации, оттесняя с рынка фирмы своей отрасли. Рост Q в этом случае возможен и для «Веги», и для других фирм отрасли только за счет фирм других отраслей, причем на незначительную величину. Если «Вега» будет повышать цену товара, то ответное повышение цен конкурентами также приведет к нивелированию ожидаемого результата: вся отрасль лишится покупателей (они охотнее будут покупать более дешевые товары других отраслей), но баланс между «Вегой» и остальными соперниками сохранится. Вышесказанное позволяет сделать вывод: если фирмы отрасли отслеживают действия фирмы «Вега», то кривая ее спроса становится менее эластичной (кривая D2).

Как же все-таки поведут себя фирмы-онкуренты? Скорее всего они оставят без внимания случаи повышения «Вегой» цены товара, поскольку это мало угрожает им, но не позволят «Веге» безнаказанно лишать их рынка сбыта за счет понижения цены товара. Иными словами, когда «Вега» повышает цену товара, то спрос на товар остается эластичным, и кривая спроса имеет вид D1 на участке аЕ (рис. 18б); когда же фирма «Вега» снижает цену, вследствие реакции других фирм кривая спроса становится менее эластичной и принимает очертание кривой D2 на участке Еn. Следовательно в точке Е кривая спроса фирмы «Вега» будет иметь излом, она называется ломаной кривой спроса. В этих условиях, при достижении объема выпуска Qe кривая предельной выручки терпит разрыв и имеет два участка: cd и ef.

Ломаный вид кривой D и разрыв кривой MR объясняют «жесткость» цен олигополиста. Действительно, если цена товара равна Ре, то фирме «Вега» не выгодно менять ее: повышение цены товара не вызовет реакции соперников и вследствие высокой эластичности спроса приведет к резкому сокращению продаж и к потерям. Снижение цены из-за ответной реакции оппонентов также сулит небольшие выгоды, а после достижения объема Qa станет вовсе бессмысленным, т.к. в дальнейшем спрос будет неэластичным (напомним, что в точке, где кривая MR пересекает ось X, эластичность спроса по цене εd = 1; при дальнейшем росте Q спрос становится неэластичным). Поэтому с точки зрения изменения спроса на свою продукцию фирме «Вега» выгодно удерживать цену на уровне Ре. «Жесткость» цен с другой стороны можно объяснить и разрывом кривой MR: если предельные издержки будут изменяться в пределах разрыва (от точки е до точки d на рис. 18б), то кривые МС пересекутся с кривой MR при одной и том же значении Qe (кривые МС1 и MC2). В этой связи изменение издержек не окажет воздействия на цену товара, и она останется равной Ре.

В теории «ломаной кривой спроса» имеются, однако, слабые стороны. Главный, недостаток состоит в том, что она не объясняет, каким образом фирма-олигополист установила цену Ре. Данная теория показывает, почему олигополист не желает менять цену, но не обосновывает принципы ценообразования.

Есть и другие подходы к объяснению, почему при олигополии цены не меняются непрерывно с ростом или снижением спроса на товар и его предложения, как это наблюдается при совершенной конкуренции. Конечно, в ответ на резкое удорожание используемых ресурсов или значительное увеличение спроса на товар фирмаолигополист повысит цену. Но обычно она делает это дискретно, время от времени и сразу на значительную величину. Неизменность, «жесткость» цен наблюдается в основном при циклических и сезонных изменениях спроса на товар. Вероятность подобных циклов и их воздействие на объемы продаж хорошо известны олигополистам. Как показывает практика, в краткосрочном периоде фирмы-олигополисты, столкнувшись с циклическим или сезонным изменением спроса, предпочитают удерживать цену товара постоянной, варьируя при этом объемы производства. Экономисты видят две причины подобного поведения: во-первых, фирмы-олигополисты имеют в краткосрочном периоде специфические кривые издержек; во-вторых, для них изменение цен увеличивает издержки. Остановимся на этих причинах.

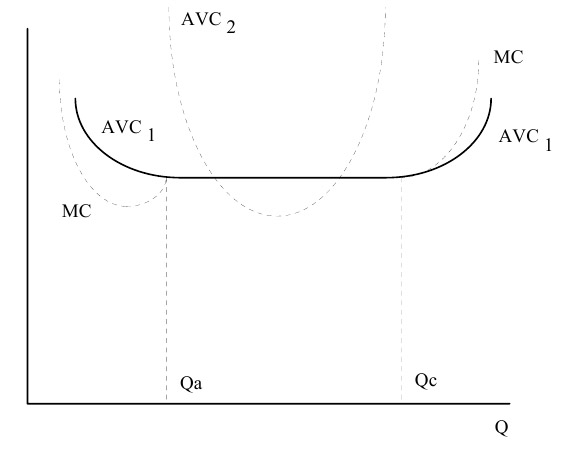

Издержки в краткосрочном периоде. Проведенные западными экономистами исследования деятельности фирмы-олигополиста показывают, что ее кривые издержек в краткосрочном периоде имеют значительный горизонтальный участок (кривая AVC на рис. 19).

Рис. 19. Кривые AVC и МС фирмы-олигополиста

Кривая средних переменных издержек AVC1 олигополиста имеет горизонтальный участок. На промежутке Qa-Qc значения AVC и МС совпадают. Кривая AVC2 построена для случая «неделимых» капитальных ресурсов.

Первым теоретическое обоснование горизонтального участка кривых издержек фирмы-олигополиста сделал лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглер. Как он показал, данный вид кривой AVC объясняется тем, что фирма-олигополист заранее готовится к возможным колебаниям спроса и соответствующим образом распределяет капитальное оборудование. В обычном, «классическом» краткосрочном периоде фирма оставляет неизменным объем капитальных ресурсов, варьируя переменные факторы производства. Тогда средние переменные издержки по мере введения дополнительных единиц переменных ресурсов сначала снижаются, а затем, в соответствии с законом уменьшающейся отдачи ресурсов, будут непременно возрастать; кривая средних переменных издержек поэтому имеет характерное U-образное очертание (кривая AVC2 на рис. 19). Олигополист же распределяет капитальное оборудование таким образом, чтобы его можно было разделить на самостоятельно функционирующие участки, способные выпускать конечную продукцию.

Представим, например, фирму «Вега», которая использует 100 машин по выпуску шоколадных конфет производительностью 1000 кг в сутки; каждая машина обслуживается двумя рабочими, зарабатывающими 50 руб. в сутки. При полной загрузке фирма произведет Q = 100 т конфет в сутки, и ее суммарные переменные издержки, связанные с оплатой труда рабочих, составят:

![]()

Тогда можно вычислить средние переменные издержки:

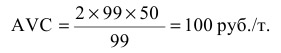

Пусть спрос на конфеты сокращается на 1 т. В таком случае фирме нет необходимости держать дополнительно двух рабочих, и она их уволит. Если величина используемых капитальных ресурсов при этом сохраняется, то значения AVC обязательно изменятся из-за необходимости по-иному оплачивать труд рабочих за обслуживание большего количества станков. Фирма-олигополист, уволив двух рабочих, одновременно остановит, законсервирует одну машину, не изменяя таким образом соотношение используемых постоянных и переменных ресурсов. В этих условиях значения AVC также останутся прежними:

Каждый раз, сталкиваясь с падением или увеличением спроса на свою продукцию в пределах от Qa до Qe, фирма «Вега» будет исключать из производства дискретные участки: станок + 2 рабочих, что позволит ей оставлять неизменными величины AVC.

Как видно из рис. 19, используя «неделимые» капитальные ресурсы (которые нельзя разбить на самостоятельно функционирующие участки), олигополист в состоянии уменьшить средние переменные издержки ниже величины AVC1 (минимум кривой AVC2 находится под своим горизонтальным участком кривой AVC1), т.е. для какого-то объема производства фирма может получить прибыль выше, чем при выпуске продукции с неизменными AVC. Тем не менее олигополист предпочитает иметь постоянные средние переменные издержки для каких-то объемов производства, чтобы с большей выгодой действовать в условиях циклических и сезонных изменений спроса.

Теоретически точно так же поступит крупная фирма-олигополист, владеющая несколькими однотипными заводами: сокращение спроса на выпускаемую продукцию вынудит ее закрыть полностью какой-то завод, уволив рабочих и законсервировав оборудование.

Что касается второй причины «жесткости» цен при олигополии – издержек, связанных с изменением цен, – то надо иметь в виду следующее. Как правило, изменение цен несет фирме довольно значительные издержки: фирма вынуждена менять ценники, уведомлять всех своих покупателей, корректировать договоры с оптовиками и выплачивать штрафы за нарушение обязательств и т.п. Кроме того, частое изменение цен будет отталкивать покупателей, снизит интерес к товару, производимому фирмой, со стороны розничной торговли, что также сулит фирме потери. В связи с этим олигополист заинтересован в сохранении цен при изменении в определенных пределах объема выпуска продукции.

Поведение фирмы-олигополиста. Для понимания деятельности фирмы-олигополиста в краткосрочном периоде обратимся к рис. 20.

Рис. 20. Установление цены товара и объемов его выпуска фирмой-олигополистом

Определив нормальную кривую спроса DN, фирма в состоянии вычислить изменения предельной выручки (кривая MRN на рис. 20а). Согласно универсальному правилу 2 прибыль максимизируется при выпуске объема QN, когда MC = MR. Точка N на кривой спроса позволит найти «нормальную» цену PN. Как видно из рис. 20б, при снижении спроса на свою продукцию до D1фирма-олигополист уменьшит объемы производства до Q1; расширение спроса до D2 позволит фирме увеличить продажи до Q2. При подобных изменениях спроса цена товара Р останется одной и той же.

Учитывая опыт деятельности за прошедшее время, фирма эмпирически прогнозирует возможный спрос на свою продукцию в наступающем периоде и определяет на этой основе будущую кривую спроса – «нормальную кривую спроса» DN. Поскольку на горизонтальном участке кривой средних переменных издержек величины AVC и MC совпадают, то для фирмы не составляет труда найти «нормальный» объем выпуска QN (по точке E пересечения кривых MC и MRN) и «нормальную» цену PN. В пределах Q1-Q2, где значения MC и AVC не меняются, фирма предпочтет реагировать на флюктуации спроса путем изменения объемов производства, а не «нормальной» цены PN. Отметим, что как и фирмы при совершенной конкуренции, фирмы-олигополисты получают от рынка сигналы о состоянии экономики. Однако если для фирм в условиях совершенной конкуренции такими сигналами служат изменения цен товара, то для олигополиста – перемены в объемах производства.

Обобщая, можно отметить, что в олигополистической отрасли всегда взаимодействуют две взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, фирмы заинтересованы в проведении совместных действий и достижении договоренности о разделе рынка, поскольку это сулит монопольную прибыль. С другой стороны, эгоистическое стремление каждой фирмы к сверхприбыли за счет своих конкурентов отталкивает их друг от друга, затрудняет проведение совместной ценовой политики. Несмотря на достигнутые соглашения, каждая фирма, как правило, стремится тайно увеличить получаемую прибыль, прежде всего, за счет нарушений условий о доле в суммарном производстве. Кроме того, фирмы используют неценовые методы конкуренции (рекламу, например), что также влияет на объемы продаж фирм, изменяя обусловленные доли суммарного выпуска продукции и подрывая достигнутые договоренности. Это дало основание американскому экономисту В. Феллнеру эмпирически обосновать критерии возможности совместных действий фирм-олигополистов с целью получения максимальной прибыли. С его точки зрения, относительная величина стремления фирм к объединению или разъединению меняется в каждой отрасли приблизительно одинаково в зависимости от особенностей фирм, отраслей и выпускаемого продукта. Приведем отдельные критерии, выведенные Феллнером:

1. Тенденция к совместным действиям выше в отрасли, в которой фирмы выпускают однородный товар, чем в отраслях, производящих дифференцированный товар.

2. Тенденция к совместным действиям выше в отраслях с небольшим количеством фирм, чем в отраслях с относительно большим количеством фирм.

3. В отрасли, переживающей период экономического подъема, тенденция к совместным действиям фирм выше, чем в отрасли, где наблюдается сокращение производства.

4. Если в отрасли имеется одна лидирующая фирма, то тенденция к совместным действиям в ней выше, чем в отрасли, где имеется несколько одинаковых фирм. В этом случае ведущая фирма играет роль «лидера»: она устанавливает цену товара, а остальные фирмы отрасли молчаливо следуют за ней, поскольку понимают, что «лидер» продает товар по цене, обеспечивающей максимальную прибыль. Попытки же «обойти» фирмулидера за счет изменения цен могут привести к потерям из-за ответной реакции «лидера».

5. Чем меньше фирм отрасли применяют неценовые методы конкуренции, тем выше тенденция к совместным действиям фирм.

6. Тенденция к совместным действиям выше в тех отраслях, где выше барьеры на пути вхождения новых фирм в отрасль.

Итак, олигополии составляют значительную часть рыночных структур современной экономики развитых стран. В этой связи дальнейшая разработка теории олигополии является важным направлением экономической науки.

41)

|

В чем же заключается переход к рыночной системе хозяйства?

Основное содержание экономической реформы составляет либерализация экономики, то есть снятие государственного контроля с хозяйственной деятельности людей, замена директивного планирования рыночной свободой, где все показатели развития производства рождаются через взаимодействие спроса и предложения.

Для этого необходимо самое главное изменение в производственных отношениях – формы собственности. Поэтому главным путем либерализации экономики является приватизация государственной собственности путем передачи или продажи ее частным лицам. Далее в содержание экономической реформы входит создание перечисленных выше условий перехода к рынку (формирование рыночной инфраструктуры, демонополизация экономики, макроэкономическая финансовая стабилизация и переход к адресной системе социальной помощи).

Практическое осуществление либерализации экономики реализуется путем развития предпринимательского слоя и таким образом создания конкурентной среды и возможностей для функционирования автоматического способа распределения ресурсов, рождения мотивации экономических субъектов к деятельности. Все это должно сопровождаться структурной перестройкой экономики: развитием сферы услуг, торговли, освоением новых производств на основе кооперации с иностранными партнерами, ликвидацией убыточных производств.

42) Определим отрасли специализации России в мировом хозяйстве. В первую очередь это добыча газа, нефти, угля; производство электроэнергии, чугуна, стали, железной руды; пиломатериалов, минеральных удобрений, целлюлозы, древесины, а также продукции агропромышленного комплекса.

Кроме того, Россия является одним из основных экспортеров алюминия и никеля на мировой рынок. Более 2/3 добываемой в России нефти приходится на месторождения Западной Сибири (Тюменская обл. и Ханты-Мансийский автономный округ).

Около 60 % добытой в России нефти экспортируется. Причем сырая нефть составляет 3/4 экспорта — сказывается тенденция сокращения отечественными НПЗ объемов нефтепереработки.

Основные импортеры российской нефти — страны Европы, США, Канада. В Европу нефть транспортируется по нефтепроводам. Самый старый из них — «Дружба» — построен в 1964 г. Он связал Вол го-Уральский нефтяной бассейн со странами Восточной и Западной Европы. Через океан — в США и Канаду, а также в другие страны нефть перевозится танкерами. Большое значение имеет нефтепровод Самара-Лисичанск-Кременчуг-Херсон-Одесса.

90 % российского природного газа добывается на севере Западной Сибири — в Ямало-Ненецком автономном округе: Уренгой, Ямбу рг, Медвежье. Второй по значимости район газодобычи — Южный Урал (Оренбургская область). Газ экспортируется по газопроводам в страны СНГ и Западной Европы. Газопровод «Союз» транспортирует газ из российского Оренбурга через Украину в Венгрию и Словакию и далее в страны Западной Европы.

По газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород газ экспортируется из России в Венгрию и Словакию и дальше в страны Западной Европы.

Система газопроводов «Сияние Севера» и «Братство» проходят через Елец- Киев-Кременчуг-Ананьев-Измаил-Ивацевичи- Долина. Найдите их на карте.

Основным принципом участия России в международном географическом разделении труда в новых условиях рыночной экономики является экономическая выгода, т. е. прибыль. Именно на этой основе происходит выделение территорий с возможностями наиболее эффективного и экономичного производства определенной продукции (специализацией) для обмена как на внутреннем рынке (межрайонное географическое разделение труда), так и на внешнем рынке(международное географическое разделение труда).

В условиях рыночной экономики производственные связи осуществляются напрямую, без участия государства. Экономическая свобода предполагает многообразие форм предприятий — акционерные общества, производственные объединения и др. Географические, административно-территориальные границы перестают быть препятствием для их развития. Основными принципами при этом являются взаимовыгодность, эффективность, добровольность.

Однако в переходный период, который мы переживаем в настоящее время, еще не вполне сформировано правовое пространство хозяйственной деятельности на территории России, когда между властью, капиталом и хозяйственной деятельностью предпринимателей приняты и поставлены соответствующие законы, определяющие их «взаимоотношения». Именно из-за отсутствия отлаженной системы таких законов, регулирующих хозяйственную деятельность на территории России, имеют место коррупция, т. е. подкуп властных структур, криминализация экономики, анархия производства, неотлаженная система налогообложения. Все эти пороки являются неблагоприятными условиями для инвесторов, предпринимателей и сдерживают развитие производства и производственные связи как внутри страны, так и страны в мировом хозяйстве.

Ориентация на экспорт продукции большинства отраслей и производств связана с тем, что все они «переживают» вместе со страной кризисные явления — государственные средства ограниченны, производственные мощности предприятий либо простаивают, либо загружены лишь частично.

Сегодня социально-экономический прогресс нашего государства непосредственно связан с его участием вмеждународном географическом разделении труда. Однако для этого необходимо, чтобы продукциянациональной экономики была конкурентоспособной. Именно конкурентоспособность товаров и услуг определяет эффективность развития тех или иных производств, отраслей, сфер в экономике государства в условиях, когда закрытая экономика прошлого преобразуется в открытую экономику будущего.

Качественными могут быть не только товары, но и услуги — сервисное обслуживание, срочность, большой выбор, удобство оплаты и хранения и т. д.

Очевидно, что для любого государства экономически выгоден активный торговый баланс, характеризующийся преобладанием экспорта продукции над импортом. Он стимулирует экономический рост, занятость населения, его доходы, уровень жизни.

Экономический рост государства, в свою очередь, позволяет ему решать различные социальные и экономические проблемы.

В целом для современного мирового производства характерно снижение материало- и энергоемкости, так как современные научные технологии являются в первую очередь материало- и энергосберегающими. Именно поэтому экономический рост государства исключительно за счет сырьевых ресурсов может носить лишь временный характер.

В структуре экспорта России в настоящее время основную роль играет сырье. Для восстановления позиций России на мировом рынке необходимо, чтобы национальная экономика, все ее отрасли, объединения и отдельные предприятия приспособились к потребностям мирового рынка, производя качественные товары. Также необходимо быстро и целенаправленно внедрять результаты научных и опытно-конструкторских разработок в производство, научиться хозяйствовать и торговать в условиях жесткой конкурентной борьбы.

По мнению ряда экономистов, сделать это будет непросто. 2/з территории России расположены в неблагоприятных климатических условиях, что негативно отражается на продуктивности сельского хозяйства. Огромные запасы полезных ископаемых расположены в отдаленных и труднодоступных районах. Напрашивается вывод, что затраты на производство любых товаров в нашей стране почти в два раза выше, чем в Европе, а добыча нефти обходится в шесть-семь раз дороже, чем в странах Персидского залива.

Огромная территория России в 3,5 раза превышает территорию всех европейских государств, вместе взятых. В силу этого обстоятельства наши расстояния несопоставимы с европейскими, и создание рынка западноевропейского типа «на близких расстояниях» в России затруднено. По мнению экономистов, Россия «для устойчивого развития нуждается не в единообразии, а в разнообразии хозяйства», когда разные экономические районы дополняли бы друг друга. Поэтому развитие и совершенствование межрайонных связей в России необходимо для большей устойчивости и гибкости ее экономики в рамках мирового хозяйства.

Россия располагает определенным потенциалом мирохозяйственного общения. Деятельность России в рамках СНГ показала нецелесообразность разрушения старых экономических связей. Ведь страны СНГ обладали единой энергосистемой, системой транспорта и телекоммуникаций, производственных связей, сохранившихся со времен СССР. Таким образом, необходимо искать новые формы для их развития.

До настоящего времени деятельность СНГ является недостаточно эффективной и не дает желаемых результатов. Это связано с тем, что страны СНГ до сих пор не выработали единую экономическую стратегию. Каждой из них приходится самостоятельно решать проблемы выхода на мировой рынок, выбора партнеров в мировом сообществе.

Однако необходимо отметить, что торговля и другие формы внешних экономических связей России со странами СНГ и Балтии развиваются, хотя и не столь успешно, как нам всем хотелось бы (табл. 1).

Учебная таблица 1. Структура внешней торговли России с некоторыми странами СНГ

Страна |

Доля России в экспорте (в %) |

Структура экспортных поставок |

Доля России в импорте (в %) |

Структура импортных поставок |

Белоруссия |

84.5 |

Грузовые автомобили; станки; холодильники; мебель; металлокорд |

92.2 |

Топливо; металлы |

Украина |

30.2 |

Продукция металлургической промышленнсти; машиностроения; химической промышленности; древесина, бу м а га; цел л юл оза; продукция оборонной промышленности |

45.4 |

Энергоносители |

Молдавия |

76 |

Вино; сельскохозяйственная продукция |

45.9 |

Оборудование; ядохимикаты и удобрения; текстиль |

Грузия |

40 |

Черные металлы; удобрения; вино; продукция пищевой промышленности |

30 |

Нефть и нефтепродукты; газ; автомобили; лекарства |

Казахстан |

19,5 |

Нефть и нефтепродукты; цветные металлы; зерно |

48.7 |

Товары народного потребления; продукты питания; автомобили |

Киргизия |

12,9 |

Продукция цветной металлурги и; электроэнергия ; сельскохозяйственная продукция |

24 |

Топливные ресурсы; машины и оборудован ие |

Туркмения |

4.9 |

Энергоносители |

13 |

Продукты питания; оборудование |

Таджикистан |

33 |

Цветные металлы; хлопок; фрукты |

16 |

Минеральное сырье; продукция химической промышленности |

Кроме торговли, развиваются производственные связи, совместное строительство различных объектов.

Так, например, Россия и Туркменистан участвуют в строительстве новых автомобильных и железных дорог по восточному берегу Каспия, в создании новой паромной переправы; прокладке трубопроводов. Россия участвует в поиске, разведке и подготовке к эксплуатации газовых месторождений Туркмении.

Заключено соглашение с Эстонией о сотрудничестве по строительству нефтетерминала в Таллинне.

В Латвии созданы совместные предприятия, обеспечивающие торгово-посреднические операции.

По территории Литвы проходят энергетические сети, соединяющие ее с Калининградской областью России. Есть планы начать экспорт электроэнергии в Польшу, Германию, Словакию.

Для реализации этих планов рассматриваются перспективы совместного с Россией строительства высоковольтных линий электропередач.

По территории Украины из России в Европу проходят важные межгосударственные коммуникации: газопроводы, нефтепроводы, продуктафоводы (аммиак, этилен), эксплуатация которых ведется совместными усилиями.

43)

Основные типы экономических систем и их особенности |

|

Традиционная экономика (натуральное хозяйство) |

Рыночная экономика (товарное хозяйство) |

Командная экономика (планово-директивная), централизованная |

Смешанная экономика |

Частная трудовая собственность

Определяющая роль природных условий

Замкнутое хозяйство

Непосредственная связь производства и потребления

Универсальный труд Застой в социально-экономических отношениях

Отстаивание обществом неизменности существующего образа жизни |

Частная собственность на факторы производства

Развитая система общественного разделения труда (специализированный труд)

Открытое хозяйство

Косвенные хозяйственные связи (связь производства и потребления через рынок)

Система рынков

Развитая рыночная инфраструктура (биржи, банки, и т.д.)

Отсутствие постоянного регулирования национальной экономики |

Общественная собственность факторы производства (ресурсы)

Коллективное принятие хозяйственных решений путем централизации планирования экономической деятельности

Централизованное фондирование предприятий для выполнения государственных планов

Отсутствие рыночной системы стимулирования и мотивации производителей

Отсутствие рыночной системы стимулирования и мотивации производителей

Отсутствие конкуренции, монополизм производителей |

Многообразие форм собственности

Многообразие форм хозяйства (многоукладная экономика)

Система рынков и рыночная инфраструктура

Конкуренция товаропроизводителей

Государственное регулирование доходов, занятости, цен, внешнеэкономической деятельности

Обеспечение социальной стабильности

Ограничение монополизма

Создание условий для предпринимательства

Разработка и реализация национальных программ (индикативное планирование)

|

44) Рациональность потребителя и свобода выбора

В своих рассуждениях экономисты исходят из предположения, что потребители ведут себя на рынке рационально. В самом общем смысле вести себя рационально — значит стремиться достичь максимального результата при ограниченных возможностях.

Формулируя принципы рационального поведения потребителя, экономисты вовсе не определяют цели рационального потребительского поведения, оставляя раздумья об этом философам, религиозным проповедникам, политикам и самим потребителям. Экономиста интересует иное — как ведут себя люди, реализующие свои индивидуальные интересы в мире ограниченных возможностей.

Очевидно, что главным ограничением для любого потребителя является размер его дохода. Поскольку потребности многообразны и безграничны, а доход (т. е. располагаемая потребителем сумма денег) ограничен, покупатель вынужден постоянно совершать выбор из огромного количества товаров, предлагаемых ему на рынке. Естественно предположить, что, совершая этот выбор, потребитель стремится приобрести наилучший набор товаров из тех, которые доступны при данном ограниченном доходе.

Экономическая теория утверждает, что не существует объективного критерия для того, чтобы определить, какой же набор товаров является наилучшим для данного потребителя. И только потому, что потребитель выбирает «наилучший набор» товаров со своей индивидуальной (т. е. субъективной) точки зрения (вспомните удивительно точный афоризм К. Пруткова: «каждому лучшим кажется то, к чему он имеет охоту»).

Конечно, субъективный подход не безупречен: человек — сложное существо и далеко не всегда ведет себя рационально в указанном смысле. Разумеется, представление о рациональности потребителя упрощает механизм его экономического поведения, и тем не менее большинство потребителей действительно стремится получить на свой ограниченный доход максимум удовлетворения.

Особо надо подчеркнуть, что вести себя на рынке рационально — вовсе не значит обязательно быть прижимистым и мелочно-расчетливым. Не следует думать, что человек, истративший свое состояние на «миллион алых роз» для своей любимой, — нерациональный потребитель, а другой, положивший деньги в коммерческий банк под высокие проценты, — наоборот, рациональный потребитель. Теория потребительского поведения признает рациональным потребителем и того и другого, если только они действительно выбрали наилучший (с их субъективной точки зрения) вариант потребительского поведения. Это значит, что каждый потребитель имеет своего рода индивидуальную шкалу предпочтений и, реализуя ее при ограниченном доходе, стремится достичь максимально возможной степени удовлетворения.

Если заменить слово «удовлетворение» более подходящим для данной ситуации термином «полезность», то рациональное поведение потребителя состоит в том, чтобы максимизировать полезность при ограниченном доходе .

Категория «полезность» играет в экономической теории настолько важную роль, что на ее характеристике следует остановиться подробнее.

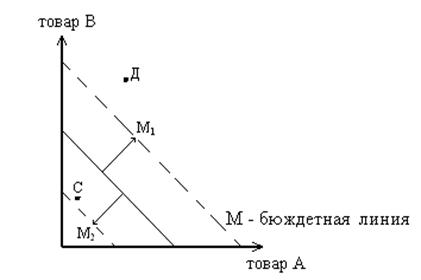

45) Кривая безразличия и бюджетная линия.

Более глубокое объяснение поведения потребителя дается при помощи метода бюджетных линий и кривой безразличия.

Ограниченность денежных доходов потребителя в пределах, в которых могут быть осуществлены расходы на потребления называется бюджетными ограничениями. Это условия, в рамки которых попадает потребитель. Они показывают все комбинации товаров, которые могут быть приобретены при данных доходах и данных ценах.

Для графического отображения бюджетных ограничений используются бюджетные линии (линии цен)

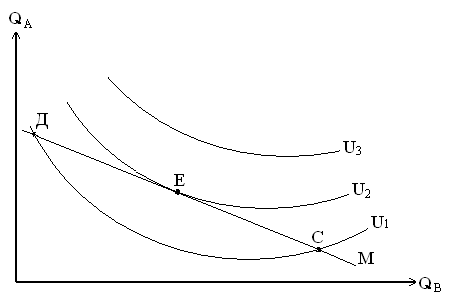

Точка С – точка недоиспользованного дохода; точка Д – точка заимствования дохода; М – бюджетная линия, показывает различные комбинации товара А и В, которые могут быть приобретены при фиксированной величине дохода.

Уравнение бюджетной линии

РА*А+РВ*В=М , где РА – цена товара А, А – количество товара А, РВ – цена товара В, В – количество товара В.

Наклон бюджетной линии зависит от отношения цены товара В к цене товара А.

Факторы, влияющие на бюджетную линию:

1 – Доходы потребителей: увеличение дохода приводит к перемещению бюджетной линии вправо (М1), уменьшение дохода перемещает ее влево.

2 – Изменение уровня цен: снижение цен обоих продуктов перемещает график вправо (М1), рост цен на оба продукта перемещает график влево (М2).

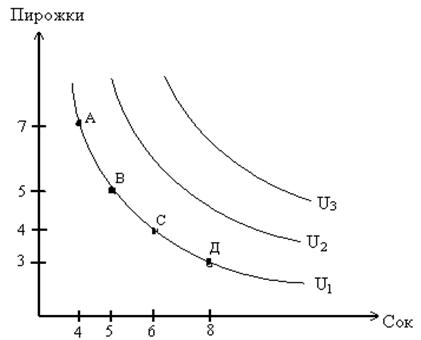

Теперь рассмотрим кривые безразличия. Проблема оптимального выбора набора товаров привела к возникновению техники кривых безразличия. Они служат для анализа потребительских предпочтений.

Кривая безразличия – это кривая, показывающая различные комбинации двух товаров, имеющих одинаковую полезность, т.е.потребителю безразлично какой набор товаров выбрать.

Пример построения кривой безразличия:

Выбор вариантов |

Сок |

Пирожки |

А |

4 |

7 |

В |

5 |

5 |

С |

6 |

4 |

Д |

8 |

3 |

|

|

|

|

|

|

Все варианты А, В, С, Д имеют одинаковую полезность для потребителя. На основании таблицы построим кривую безразличия.

Любая точка на данной кривой U1 отражает разное количество двух товаров, но в то же время варианты А,В,С,Д имеют одинаковую суммарную полезность. Но могут существовать такие наборы кривых безразличии, которые отличаются по уровню полезности.

Норма безразличия – это набор кривых безразличия для определенного потребителя, т.е. шкала предпочтений потребителя (U1, U2, U3). Чем выше кривая безразличия от начала координат, тем выше уровень полезности набора товаров.

Свойства кривых безразличия:

1- Кривые безразличия имеют отрицательный наклон.

2- Две кривые безразличия не могут пересекаться.

3- Кривая безразличия может быть проведена через каждую точку в пространстве товаров.

4- Наклон кривой безразличия уменьшается при движении вправо, они вогнуты по отношению к началу координат.

Для того, чтобы определить условия оптимального выбора потребителя необходимо провести совместный анализ предпочтений и возможностей потребителя. Для этого совместим на одном графике кривые безразличия (U1, U2, U3) и бюджетную линию (М).

В точке Е – точка оптимума потребителя, точка слияния бюджетной линии с самой высокой кривой безразличия (U2). В точках С,Д, где бюджетная линия пересекается с U1, набор продуктов обладает меньшим уровнем полезности.

Равновесие потребителя достигается в точке Е, когда при определенных ценах и уровне дохода потребитель получает максимальную полезность от потребления набора товаров. В этой точке наклон бюджетной линии и кривой безразличия совпадает.

Понижение цены товара приводит к двум различным последствиям:

1. «Эффекту дохода»: если цена продукта падает, то реальный доход потребителя данного товара увеличивается.

2. «Эффект замещения»: снижение цены продукта означает, что он теперь стал дешевле по отношению ко всем другим товарам, что будет стимулировать потребителя к замещению этим товаром других подорожавших товаров.

Если «Эффект дохода» будет на столько сильным, что общее потребление данного товара сократится в результате падения на него цен, то это называется парадоксом «Гиффена», а товары – товарами Гиффена.

46) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В рамках прав, ответственности и имеющихся ресурсов Администрация области, исходя из конкретной экономической ситуации, будет реализовывать социальную политику по следующим направлениям:

преодоление депопуляции населения области, восстановление его расширенного воспроизводства, осуществление в этих целях по мере стабилизации экономики специальных мер демографической политики, направленной на поощрение рождаемости и сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни людей;

осуществление комплекса мер, направленных на укрепление в районах с преобладанием казачьего населения экономической базы казачества, с учетом его традиционно-общинных форм хозяйствования, развитие казачьего самоуправления, самобытной культуры, форм образования и воспитания молодежи, расширение и техническая поддержка участия казачества в охране общественного порядка и административной границы области;

сглаживание ситуации на рынке труда на основе структурной перестройки экономики и проведения активной промышленной и инвестиционной политики, направленной на предотвращение массовых высвобождений работников, выполнения мероприятий, предусмотренных "Программой содействия занятости населения на 1998-2000 годы", специальных программ по трудоустройству высвобожденных шахтеров, военнослужащих, уволенных из Вооруженных Сил, молодежи, инвалидов 1-3 групп. Намечается создание рабочих мест за счет финансовой помощи из государственного фонда занятости на предприятиях всех форм собственности, включая предприятия малого бизнеса. Инвестиционная поддержка из Государственного фонда занятости при сохранении и создании дополнительных рабочих мест будет оказана преимущественно предприятиям перерабатывающей, угледобывающей отраслей, оборонного и машиностроительного комплексов, лесной промышленности, торговли и общественного питания. Повысится значимость общественных работ как способа снижения дефицита рабочих мест, дополнительной поддержки доходов безработных и сохранения у них мотивации к труду. Временные рабочие места будут создаваться преимущественно на предприятиях социальной сферы;

преодоление негативных тенденций в социальной и имущественной дифференциации населения, динамике уровня жизни населения на основе использования инструментов государственного регулирования цен, оценки труда, уровня реальных доходов населения, реализации социальноориентированных инвестиционных проектов и программ, особенно в аграрном секторе экономики, науке и образовании, оборонном комплексе и других бюджетноориентированных сферах экономики. Основой развития социальной сферы станет ее поэтапное реформирование с помощью созданной системы государственных минимальных социальных стандартов с учетом необходимости приближения минимальных социальных гарантий к уровню прожиточного минимума;

признание недопустимой практики сдерживания инфляции путем задержки выплаты заработанных населением и предприятиями средств;

оказание государственной поддержки предприятиям, осуществляющим мероприятия по улучшению условий труда работников, сокращению количества рабочих мест, не отвечающих гигиеническим требованиям, снижению уровня травматизма и профессиональной заболеваемости на производстве.

В области подготовки кадров и образования:

уделять особое внимание разработке и реализации мер по аттестации и сертификации рабочих мест;

развивать систему внутрипроизводственного обучения персонала, в том числе на рабочих местах, создавать условия для самообучения;

повышать квалификацию управленческого персонала разных уровней, инженерно-технического, инструкторско-преподавательского состава предприятий и организаций, педагогических работников высшего, среднего и начального образования, в том числе для работы с безработным и незанятым населением;

развивать систему непрерывного образования, направленную на воспроизводство, сохранение и совершенствование рабочей силы;

совершенствовать хозяйственно-экономический механизм функционирования системы начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования с учетом региональных особенностей в интересах обеспечения высокого качества подготовки кадров и снижения риска безработицы среди выпускников образовательных учреждений;

расширять услуги службы занятости по обучению безработных граждан и незанятого населения, поддержке и организации опережающего обучения работников, находящихся под риском увольнения в условиях массового высвобождения;

совершенствовать систему профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных и незанятых граждан, а также занятых, но желающих сменить профиль работы;

создать надежный механизм защиты российского рынка труда при одновременном соблюдении прав привлекаемых иностранных работников, усилить контроль за миграционными процессами.

В области адресной социальной защиты населения:

создание единого банка данных о нуждающихся в социальной помощи жителях области;

упорядочение и оптимизация предоставления социальных выплат и льгот;

ориентирование предоставления социальных услуг на индивидуальные потребности граждан с учетом их реальных материальных возможностей;

обеспечение реализации пилотных проектов развития производства в угледобывающих территориях области с целью создания рабочих мест для высвобождаемых шахтеров;

реализация гарантий по трудоустройству граждан, особо нуждающихся в социальной защите.

В области культуры:

поддержка усилий всех учреждений культуры и образования, направленных на сохранение национального, исторического и культурного наследия Донской земли, преемственности в развитии культуры;

привлечение к участию в реализации культурных программ, кроме государственных, муниципальных и частных некоммерческих и коммерческих организаций;

реализация комплекса мер по поддержке благотворительной деятельности и стимулирование меценатства в сфере культуры, в том числе установление налоговых льгот юридическим и физическим лицам, оказывающим финансовую и материальную помощь сохранению этнокультурной самобытности проживающих на Дону народов и культурного наследия;

поддержка народных промыслов, народного творчества, художественной самодеятельности;

приоритетное комплектование областной библиотеки и библиотек районов области за счет всех форм финансирования;

развитие сети культурно-выставочных центров, детско - юношеских клубов по месту жительства, введение для малообеспеченных школьников абонементных билетов на бесплатное посещение театров, музеев, выставок;

разработать и принять региональную программу развития и поддержки средств массовой информации и предприятий полиграфии.

В области здравоохранения:

обеспечение сохранения всеобщей и равной доступности бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством, в том числе жителям сельских районов;

участие в реализации федеральных программ, в том числе программ государственных гарантий по предоставлению бесплатной медицинской помощи как за счет средств системы обязательного медицинского страхования, так и за счет средств бюджета;

проведение мероприятий по совершенствованию системы лекарственного обеспечения населения, направленных на упорядочение предоставленных льгот и создание адресного механизма их финансирования;

развитие комплексной системы массовой профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и других хронических заболеваний, проведение спортивно-восстановительных мероприятий.

47) Безработица: сущность и измерение

Безработица — одна из сложнейших проблем современного общества, затрагивающая все страны.Безработица как экономическое явление имеет место в том случае, если часть способного и желающего трудиться населения не может найти работу по своей специальности или трудоустроиться вообще.

При определении категории «безработица» необходимо четко различать понятия «безработица» и «незанятость» населения. Официальная статистика в России безработным признает только то лицо, которое желает и способно трудиться, ищет работу и зарегистрировано в службе занятости.

Для рыночной экономики вредна как чрезмерная безработица, поскольку она свидетельствует о недопроизводстве и неполной занятости (экономическая система функционирует ниже кривой своих производственных возможностей), так и чрезмерная занятость, поскольку она снижает гибкость и приспособляемость экономики как к внутренним, так и внешним изменениям.

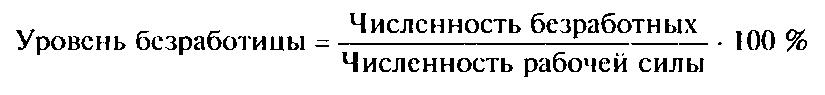

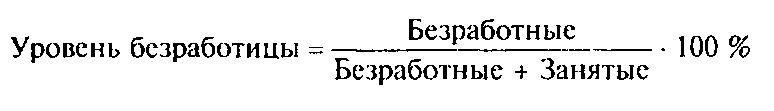

Количественный анализ безработицы обычно осуществляется с помощью двух взаимодополняющих друг друга показателей. Первый показатель — уровень безработицы, отражающий долю безработных в общей численности трудоспособного населения:

Для получения показателя рабочей силы из численности всего населения страны необходимо вычесть численность детей и подростков до 16 лет; учащихся и студентов дневных отделений учебных заведений; пенсионеров (по старости и другим основаниям); людей, находящихся в местах заключения; лиц, ведущих домашнее хозяйство; недееспособных граждан (лиц, находящихся в психиатрических лечебницах); военнослужащих.

Показатель рабочей силы будет складываться из двух основных элементов — занятых и безработных. В этой связи показатель уровня безработицы можно представить следующим образом:

К сведению. В конце августа 2006 г. в России 5,4 млн человек классифицировались как безработные, а уровень безработицы составил 7,2 %. Здесь указана общая численность безработных, определенная по методологии Международной организации труда (МОТ). (Подсчет численности безработных по методу МОТ предполагает периодическое выборочное обследование, опрос населения каким-либо государственным органом, исключая службу занятости. В России подобную работу проводит Государственный комитет по статистике.) Если же при определении уровня безработицы будет учитываться только численность официально зарегистрированных в службе занятости безработных, то мы получим несколько заниженный результат. Так, в органах государственной службы занятости было зарегистрировано не 5,4 млн чел., а 1,7 млн чел.

При определении безработицы существует множество неточностей Официально используемое определение уровня безработицы можно критиковать как за то, что оно преуменьшает истинное число безработных, так и за то, что оно его преувеличивает. Завышение нормы безработицы происходит за счет следующих факторов.

1. В число безработных попадают люди, которые лишь временно уволены со своего места службы и деятельность которых в прежней должности будет возобновлена.

2. Люди, уже нашедшие место работы, но предполагающие занять его в течение 30 дней, также учитываются в качестве безработных.

3. Безработными считают тех, кто легко мог бы найти ту или иную работу, но продолжает поиски в надежде на лучший вариант.

Занижение нормы безработицы происходит за счет ниже перечисленных факторов. В качестве безработных не учитываются (здесь речь идет о так называемой скрытой безработице):

1. Работающие неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Они считаются занятыми.

2. В категорию безработных не попадают так называемые отчаявшиеся работники — люди, которые прекратили поиски работы, потеряв надежду на то, что их рабочая сила будет востребована.

3. Некоторые неработающие не становятся на учет на бирже труда, так как полагают, что сами могут легко найти работу, хотя это и не соответствует действительности.

Второй показатель — средняя продолжительность безработицы —- время, в течение которого человек оставался безработным. Для экономической системы будет более предпочтителен вариант, когда продолжительность безработицы невелика, даже при достаточно высоком се уровне, чем вариант, когда длительная, продолжительная по времени безработица сочетается с низким значением показателя уровня безработицы. Первый из описанных случаев будет отражать ситуацию, когда экономическая система адаптируется и приспосабливается к каким-либо изменениям. Возможно, это связано с быстрым распространением и внедрением технических нововведений, с изменениями в структуре общественного воспроизводства (развитием и расширением одних отраслей, сужением других, что вызывает переток трудовых ресурсов) и прочими причинами.

48) Проблема неравенства доходов в обществе. Измерение степени неравенства доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Перераспределение доходов государства.

Дифференциация заработной платы предопределяет неравенство в распределении личных доходов. В основе его в конечном счете лежат различия в способностях, образования, профессиональном опыте. Важным фактором неравенства является и неравномерное распределение собственности на ценные бумаги (акции, облигации) и недвижимое имущество. Наконец, нередко определенную роль играют везение, удача, доступ к ценной информации, риск, личные связи и т.д. Эти факторы действуют разнонаправлено, то сглаживая, то увеличивая неравенство. Чтобы определить его глубину, используют кривую Лоренца.

Отложим по горизонтальной оси процент населения (или семей), а по вертикали – процент дохода. Обычно население делят на 5 частей – квинтелей, в каждой из них входят 20% населения. Группы населения располагаются на оси от самых малообеспеченных до самых богатых. Если все группы населения обладают равными доходами, то на 20% населения приходится 20% дохода.. Абсолютное равенство на графике показано в виде линии, располагающейся под углом 45 градусов к осям координат. Реально беднейшая часть населения получает обычно 5-6%, а богатейшая – 40-45%. Поэтому кривая Лоренца лежит между линиями, отражающими абсолютное равенство и абсолютное неравенство доходов. Чем неравномернее распределение доходов, тем большей вогнутостью характеризуется кривая Лоренца.

Уровень неравенства определяется с помощью коэффициента Джини. Он рассчитывается как отношение площади многоугольника к площади общего треугольника. Чем больше коэффициент Джини, тем больше неравенство.

Перераспределение доходов в странах с развитой рыночной экономикой существуют различные системы перераспределения доходов. К распределению номинального дохода относятся все денежные выплаты, которые получает население, включая заработную плату, дивиденды, проценты, все денежные трансфертные платежи. Однако эта система не учитывает доходы, не получившие денежной оценки (доходы от садово-огородного хозяйства, работы в домашнем хозяйстве, государственной помощи на образование, государственных субсидий на оплату жилья и т.д.). В большинстве развитых стран правительство активно участвует в перераспределении доходов. Прогрессивный характер налоговой системы означает, что наиболее обеспеченная часть население облагается большим в процентном соотношении налогом, чем беднейшая. К тому же часть налогов государство использует для трансфертных платежей (негативного налога) в пользу наименее обеспеченных слоев населения. Почти во всех странах существуют программы социального страхования и государственной помощи беднякам Социальное страхование предусматривает страхование по старости, нетрудоспособности, в случае потери кормильца или работы. Программы государственной помощи включают ряд дополнительных мер: социальное и медицинское страхование; помощь многодетным семьям, выделение продовольствия и различных льгот.

В результате политики перераспределения доходов кривая Лоренца сдвигается в сторону большего равенства. Такая политика оправдана в долговременной перспективе, так как дает возможность бедным получить образование и «выбиться в люди». Характерно, что в развитых странах принадлежность к бедным, богатым и среднему классу не является раз и навсегда заданной.

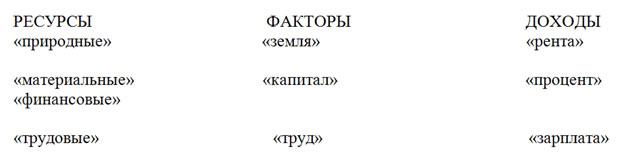

49) ресурсы и факторы производства

Так как экономика призвана производить то, что нужно людям, главная ее функция – производство конечного и связанного с ним промежуточного экономического продукта. Экономические объекты, участвующие в производстве, и протекающие в нем производственные процессы называют производственной системой. Источниками любого производства являются экономические ресурсы, которыми располагает общество. Что же понимает экономическая теория под «ресурсами производства»? Экономические ресурсы производства – это совокупность тех природных, трудовых, материальных, социальных и духовных сил, которые могут быть использованы в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей. Все эти ресурсы поступают в производственную систему и смешиваются, соединяются в ней. Но это не механическое соединение, а производственное взаимодействие разных по происхождению ресурсов. В экономической теории ресурсы принято делить на четыре группы:

- трудовые – население в трудоспособном возрасте, которое оценивают по трем параметрам: социально-демографическому, профессионально-квалификационному и культурно-образовательному;

Трудовые ресурсы, используя основные средства и информацию, применяя разнообразные технологии обработки природных ресурсов и оборотных средств, обеспечивают создание необходимого продукта требуемого качества. Значимость отдельных видов ресурсов изменялась по мере перехода от доиндустриальной к индустриальной, и от нее – к постиндустриальной технологии. В доиндустриальном обществе приоритет принадлежал природным и трудовым ресурсам, в индустриальном – материальным, в постиндустриальном – интеллектуальным и информационным ресурсам. Природные, материальные и трудовые ресурсы присущи любому производству, поэтому они получили название «базовых»; возникшие на рыночной ступени финансовые ресурсы стали называться «производными». В начале рабочего дня многие миллионы людей направляются на предприятия, в учреждения, в крестьянские хозяйства, на свои рабочие места, готовые реализовать свои трудовые способности. Как только эти люди приступают к исполнению своих трудовых обязанностей, они становятся работниками, участниками производства, частью производственного преобразования, превращающего ресурсы в экономический продукт. В ходе своей трудовой деятельности работники используют основные производственные средства в виде зданий, сооружений, машин, оборудования, инструментов. Как только работник включает станок, машину, эти ресурсы становятся составной частью производственного преобразования. Они способствуют производству, и сами участвуют в преобразовании производственных ресурсов в производимый продукт, постепенно изнашиваясь, частично отдавая себя целям производства. Процесс производства захватывает природные ресурсы в виде природных богатств. Люди вовлекают в производство множество видов полезных ископаемых, растительный и животный мир природы, воду, воздух, землю. Тем самым природные ресурсы превращаются в оборотные средства, сырье, материалы, топливо, энергию, которые поступают в преобразователь и становятся участниками, составными частями производства. Они – материальная основа экономического продукта. Часть материальных ресурсов, поступающих в преобразователь, представляет промежуточный продукт предыдущего производства. Например, если мы производим шкаф из досок, то используем продукт, который ранее был произведен из бревен, распиленных на доски. В этом случае в качестве производственных ресурсов применяются продукты производства, вновь поступившие в производственный оборот и ставшие оборотными средствами и одновременно участниками нового цикла производства. В современном производстве вместе с трудовыми и материальными ресурсами циркулирует информация. Без наличия которой как одного из видов ресурсов невозможно организовать производственный процесс. Производственная информация – это, прежде всего сведения, данные, знания о том, как производить, о технологии производства. Частично информация содержится в умах работников. Но кроме этих знаний и сведений нужны чертежи, технологические карты, производственные инструкции. Такая информация тоже представляет экономический ресурс, поступающий в преобразователь и становящийся участником производства. Таким образом, производственная деятельность заключается в том, чтобы собрать воедино и вовлечь в преобразовательный процесс различные виды производственных ресурсов, которые, взаимодействуя между собой в ходе производства, становятся его участниками, формируют, создают экономический продукт. Наряду с понятием «ресурсы производства» экономическая теория оперирует также понятием «факторы производства». В чем же их отличие? Когда мы характеризовали ресурсы, то отмечали, что это – те природные и социальные силы, которые могут быть вовлечены в производство. Так вот «факторы производства» – экономическая категория, обозначающая уже реально вовлеченные в процесс производства ресурсы; следовательно, «ресурсы производства» – понятие более широкое, чем «факторы производства». Иными словами, факторы производства – это производящие ресурсы. В экономической теории довольно часто понятия «производственные ресурсы» и «факторы производства» не различаются, считаются идентичными. Такая точка зрения исходит из того, что факторы производства образуются из экономических ресурсов. И все же определенные различия между ними есть. Ресурс – это то, что можно использовать, предназначено для использования, а факторы – то, что влияет на производство, применяется в производственных процессах. В отличие от ресурсов, факторы становятся таковыми только в рамках взаимодействия; поэтому производство всегда есть, взаимодействующее единство его факторов. В экономической теории выделяют три основных фактора производства:

Кроме названных ведущих факторов производства в современной экономической литературе часто упоминается еще один, четвертый фактор. Это предпринимательство, предпринимательская активность, предприимчивость. Предпринимательствохарактеризует людей, участвующих в производстве и управлении производством, способных эффективно, лучшим образом использовать экономические ресурсы с целью получения наиболее высоких результатов. Это деятельность, требующая умения ориентироваться в рыночной конъюнктуре и бесстрашия риска. Предпринимательские способности организаторов и участников производства позволяют при тех же экономических ресурсах получить экономический продукт в большем количестве и лучшего качества. Фактором производства допустимо считать и его научно-технический потенциал, характеризуемый степенью образованности, профессионализма работников, прогрессивностью применяемых средств производства, использованием в производстве достижений науки. В экономической науке на протяжении столетий шла дискуссия о роли каждого фактора в создании стоимости товара: «классическая» политэкономия признавала приоритет за трудом, тогда как марксистская традиция трактовала стоимость как результат только труда. Но на практике экономисты отдают предпочтение всем трем факторам. И это закреплено в концепции, получившей название "теория трех факторов". Ее содержание сводится к следующим положениям. Каждый фактор производства способен принести своему владельцу доход:

Доходность всех факторов означает, что все их собственники выступают независимыми и равноправными партнерами. Более того, можно даже говорить о своеобразной экономической справедливости, ибо доходы каждого участника производства соответствуют вкладу принадлежащего ему фактора в создании совокупного дохода. Таким образом, производство приобретает общественный характер, становится социальным процессом. Производство превращается в результат производственных отношений между собственниками факторов производства. А так как в роли собственников могут выступать индивиды, и их группы, и социальные институты, то производство представлено взаимоотношением различных экономических субъектов. Не всякий собственник фактора производства непременно должен принимать непосредственное участие в производстве. Однако это – привилегия собственников лишь отчуждаемых факторов производства – «земли» и «капитала». Способность же к труду передать невозможно. Поэтому тот, кто представляет только фактор «труд», должен всегда принимать непосредственное участие в производстве. Любое производство – это целенаправленная затрата ресурсов для получения определенных результатов. В «неэкономическом» производстве между затратами и результатами существует лишь прямая технологическая зависимость, - в том смысле, что из ресурсов получают результаты. В экономическом же производстве между затратами и результатами возникает особая, регулирующая производство, обратная зависимость, требующая обязательного соизмерения производственных результатов с понесенными затратами. Отношение результата к величине затрат выступает объективным и главным критерием целесообразности производственной деятельности. Экономически эффективным считается производство, в котором максимум результата обеспечивается минимум затрат. Однако надо понять, что количественные параметры результата при сопоставлениями с затратами, еще не означают экономический результат производства. Таковым он становится только при соотнесении величины результата с величиной реальной потребности в нем. Для нормального функционирования экономики необходима инфраструктура, которая представляет собой комплекс отраслей, обеспечивающих функционирование производства и условия жизнедеятельности людей. Она охватывает транспорт, систему связи, почтовые услуги, банковские услуги, систему здравоохранения и образования и т.д. Все выше перечисленные факторы производства можно разбить на две большие группы: основные, или базисные, и развитые, или искусственные. Первые – природные ресурсы, климатические условия, географическое положение, наличие низкоквалифицированной рабочей силы, другие факторы, доставшиеся стране даром. Вторую группу составляют финансовые ресурсы, высокая технология, современная инфраструктура по обмену информацией, образованная рабочая сила, исследовательские центры, учебные заведения и другие факторы, приобретенные страной в результате инвестиций. По мере развития НТП значение основных факторов падает, и все в большей степени возрастает роль развитых факторов. Автоматизация производства резко снижает спрос на малоквалифицированную рабочую силу, а появление новых материалов ослабляет зависимость фирмы от местных сырьевых рынков. Обилие и дешевизна факторов часто приводит к неэффективному их использованию. А отсутствие некоторых основных производственных факторов заставляет производителей осуществлять значительные вложения, чтобы компенсировать этот недостаток. Факторы обладают разной степенью мобильности. Самая низкая мобильность у базисных факторов. Некоторые из них вообще невозможно переместить из одной территории на другую (земля, климат). Обычно эти факторы имеют ограниченные сферы применения. С развитием новых технологий их роль в экономике уменьшается. Более высокой мобильностью обладают развитые факторы, которые являются объектом охоты за ними. Например, квалифицированные специалисты в области новейших технологий. Соответственно мобильные факторы обеспечивают больший доход их владельцам. Поэтому многие страны пытаются удержать эти факторы в национальных границах, поскольку они обеспечивают конкурентоспособность на мировых рынках. Как известно, создание искусственных факторов требует значительных и долговременных капиталовложений, как со стороны частного, так и государственного секторов экономики. Даже в рамках однородных факторов существуют значительные различия в мобильности. К примеру, капитал более мобилен и находится в лучшем положении, чем труд, а последний обладает определенным преимуществом по отношению к земле. Со своей стороны, положение финансового капитала предпочтительнее, чем промышленного, поскольку степень мобильности у них разная. Компании, осуществляющие портфельные инвестиции, обладают большей свободой выбора, чем фирмы, у которых велика доля прямых инвестиций. |

50) В краткосрочном периоде издержки производства могут быть разделены на постоянные и переменные.

Постоянные издержки (FС) – это денежные затраты на ресурсы, составляющие постоянные факторы производства. Величина постоянных издержек не зависит от объема производства, к ним относятся затраты на эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования, административно-управленческие расходы, арендная плата. Постоянные издержки существуют даже тогда, когда фирма ничего не производит, не осуществляет никакого производства. Поэтому постоянные издержки – это невозвратные издержки, создающие основу для возникновения убытков фирмы.

Переменные издержки (VС) – это денежные затраты на ресурсы, составляющие переменные факторы производства. Их величина меняется вместе с изменением объема производства, к ним обычно относятся затраты на материалы, сырье, заработную плату.

Деление издержек на постоянные и переменные условно, а для очень продолжительных промежутков времени отсутствует совсем, так как в этом случае все издержки являются переменными.

Валовые или общие издержки (ТС) = FС + VС.

Для фирмы это наименьшие общие денежные затраты, необходимые для производства определенного количества продукции. Суммарные издержки увеличиваются по мере роста количества производимой продукции.

Средние общие издержки (АТС) – издержки, приходящиеся на единицу продукции, (равны частному от деления общих издержек количество произведенной продукции) АТС=ТС/Q

Средние постоянные издержки определяются АFС=FС/Q

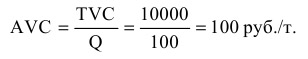

Средние переменные издержки определяются АVС=VС/Q

Какова динамика средних издержек? Если объем производства мал, то на него падает вся тяжесть постоянных издержек производства. По мере увеличения объема производства средние постоянные издержки снижаются, средние переменные возрастают. При этом общие средние издержки будут снижаться до тех пор, пока рост средних переменных издержек нейтрализуется снижением средних постоянных издержек. Затем рост объема производства будет сопровождаться ростом общих средних издержек.

В чем причина увеличения средних переменных издержек по мере увеличения объема производства? Для ответа на этот вопрос экономическая теория использует категорию предельных издержек.

Предельные издержки (МС) – это дополнительные издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции по сравнению с данным объемом выпуска. МС = ∆ТС/∆Q. Так как постоянные издержки неизменны, то издержки равны приросту переменных издержек, т.е. сырья, рабочей силы.

Предельные издержки полностью отражают закон снижения предельной отдачи фактора производства. Поскольку производительность каждой дополнительной единицы фактора производства оказывается меньше, чем производительность его предыдущей единицы, то и затраты по привлечению этой дополнительной единицы оказываются больше. Поэтому увеличение объема производства, связанное с вовлечением дополнительных единиц факторов производства, сопровождается ростом предельных издержек. До определенного момента эти возрастающие затраты погашаются ростом суммарной производительности всех используемых единиц данного фактора, что сопровождается ростом средней отдачи и снижением средних издержек. Однако это возможно только при условии, что суммарная производительность фактора производства растет быстрее, чем падает отдача от привлечения каждой дополнительной единицы этого ресурса, т.е. если снижение средних издержек происходит быстрее, чем возрастание предельных.

Поэтому решению фирмы об увеличении объема производства всегда предшествует сопоставление предельных и средних издержек. Если предельные издержки ниже средних, то расширение производства приведет к дальнейшему снижению средних издержек. Если, напротив, предельные издержки оказались больше средних, то снижение средних издержек возможно только путем сокращения объема выпуска. Минимум средних издержек производства достигается при равенстве средних и предельных издержек производства. Соответственно момент наиболее эффективного размещения ресурсов внутри фирмы характеризуется достижением минимального уровня средних издержек производства.

Таким образом, фирма должна следить за формированием, не только общих, но также предельных и средних издержек, сопоставлять их движение с динамикой предельного и среднего продуктов. И тогда производственная технология фирмы может получить оптимальную структуру, обеспечивающую формирование минимальных средних издержек производства, высокие темпы роста предельного продукта, быстрое снижение предельных издержек труда.

Короткий период – время, в течение которого фирма изменяет объем производства лишь за счет переменных затрат, постоянные затраты не изменяются. Возможно изменение лишь степени их загрузки (количество станков, механизмов остается неизменным).

Чтобы определить совокупные издержки в периоде, необходимо суммировать постоянные и переменные издержки для каждого объема выпуска продукции.

Длительный период – это время, в течение которого фирма настолько изменяет объем производства, что при этом все факторы 1 становятся переменными.

Каждая фирма стремится достичь состояния равновесия, которое определяется условиями получения максимальной прибыли (при минимизации затрат).

Фирмы, стремящиеся осуществлять производство с минимальными издержками, должны использовать переменные ресурсы в таких количествах, при которых отношение предельной нормы технологического замещения одного ресурса на другой равно отношению цен этих ресурсов.

Долгосрочные средние издержки остаются постоянными, если имеет место «постоянный эффект роста масштаба производства».

Постоянный эффект роста масштаба производства характеризуется тем, что объем выпуска продукции увеличивается е той же пропорции, что и затраты ресурсов.

Убывающий эффект роста масштаба производства вызывает увеличение средних долгосрочных издержек: этот эффект характеризуется тем, что объем выпускаемой продукции увеличивается в меньшей степени, чем затраты ресурсов. То, каким будет эффект роста масштаба производства, зависит от возможностей для специализации труда и экономии на затратах определенных ресурсов при расширении производства в фирме.