- •2. Системы перекачки

- •3.Выбор оптимальной трассы трубопровода.

- •4. Рабочая документация

- •5. Типы и характеристики центробежных нагнетателей

- •7. Оборудование нефтеперекачивающих станций условно разделяется на основное и вспомогательное.

- •11. Трубопроводы с лупингами и вставками

- •12. Расчетная длина нефтепровода.

- •13. Уравнение баланса напоров мн. Определение кол-ва нпс.

- •14. Расстановка станций по трассе мн.

- •16. Регулирование режимов работы нефтепровода

- •17. Выбор рациональных режимов эксплуатации магистрального нефтепровода.

- •18. Особенности технологии последовательной перекачки

- •20. Способы перекачки высоковязких и высокозастывающих

- •21. Изменение температуры по длине «горячих» трубопроводов.

- •22. Гидратообразование в газопроводах и борьба с ним

- •23. Состав сооружений и классификация мг.

- •24. Изменение давления по длине газопровода

- •25. Расход газа в газопроводе

- •26. Эффективность перемычек при эксплуатации газопроводов

- •30. Аккумулирующая способность участка газопровода.

- •29.Определение расхода и эквивалентного диаметра при парал. Случае соединения участков

- •28.Определение расхода и эквивалентного диаметра при послед. Случае соединения участков

- •27.Основные этапы технологического расчета магистрального газопровода

- •8.Классификация нпс. Технологические схемы нпс.

16. Регулирование режимов работы нефтепровода

Необходимость р-ия р-в работы нефтепровода определяется:

• переменной загрузкой нефтепровода, которая обусловлена различной закономерностью работы поставщиков нефти, нефтепровода и потребителей (НПЗ);

• изменением реологических параметров нефти вследствие сезонного изменения температуры, а также состава нефтесмесей;

• технологическими факторами: отключением электроснабжения на какой-либо НПС, отсутствием запасов нефти на головной станции или свободной емкости на конечном пункте и т. д.;

• аварийными или плановыми ремонтными работами, вызванными повреждениями на линейной части, отказами оборудования НПС, срабатываниями защит.

Некоторые из этих факторов действуют систематически, другие — периодически.все методы регулирования можно условно разделить на две группы:

1. методы, связанные с изменением параметров нефтеперекачивающих станций:

изменение количества работающих насосов или схемы их соединения;

регулирование с помощью применения сменных роторов или обточенных

рабочих колес;

регулирование изменением частоты вращения вала насоса;

2. методы, связанные с изменением параметров трубопровода:

— дросселирование;

— перепуск части жидкости во всасывающую линию (байпасирование);

— применение противотурбулентных присадок.

17. Выбор рациональных режимов эксплуатации магистрального нефтепровода.

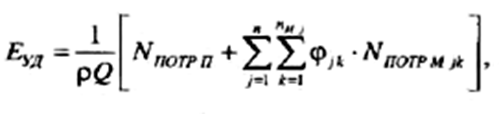

Критерием выбора оптимальных режимов из числа возможных в пределах одного эксплуатационного участка является величина удельных энергозатрат на перекачку 1 т нефти Еуд, вычисленная по формуле.

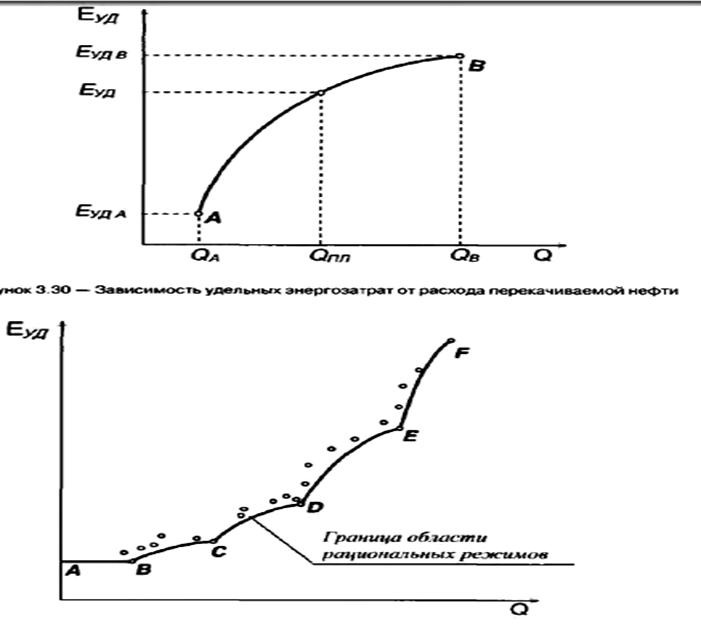

Найденные для всех возможных режимов работы нефтепровода величины Еуд наносят на график в зависимости от Q, после чего через минимальные значения Е при каждом расходе проводится огибающая линия. Узловыми точками этой линии является множество рациональных режимов эксплуатации.

Порядок поиска узловых точек и построения огибающей, следующий:

1) определяется производительность перекачки QB,соответствующая режиму с минимальными энергозатратами Еуд min;г

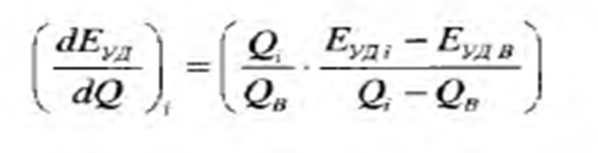

2) для каждого i-го режима перекачки, отвечающего условию Q. > QB, рассчитывается

значение производной и находится ее минимальное значение.

Режим, соответствующий будет оптимальным в интервале расходов QB <Q < Qc и является следующей узловой точкой огибающей линии3) далее новой нижней границей интервала расходов назначается значение Qc, и процедура поиска следующей узловой точки производится аналогично, начиная со второго пункта.

Таким образом, из совокупности возможных режимов работы нефтепровода определяется ряд рациональных режимов, соответствующих узловым точкам огибающей линии ABCDEF.

18. Особенности технологии последовательной перекачки

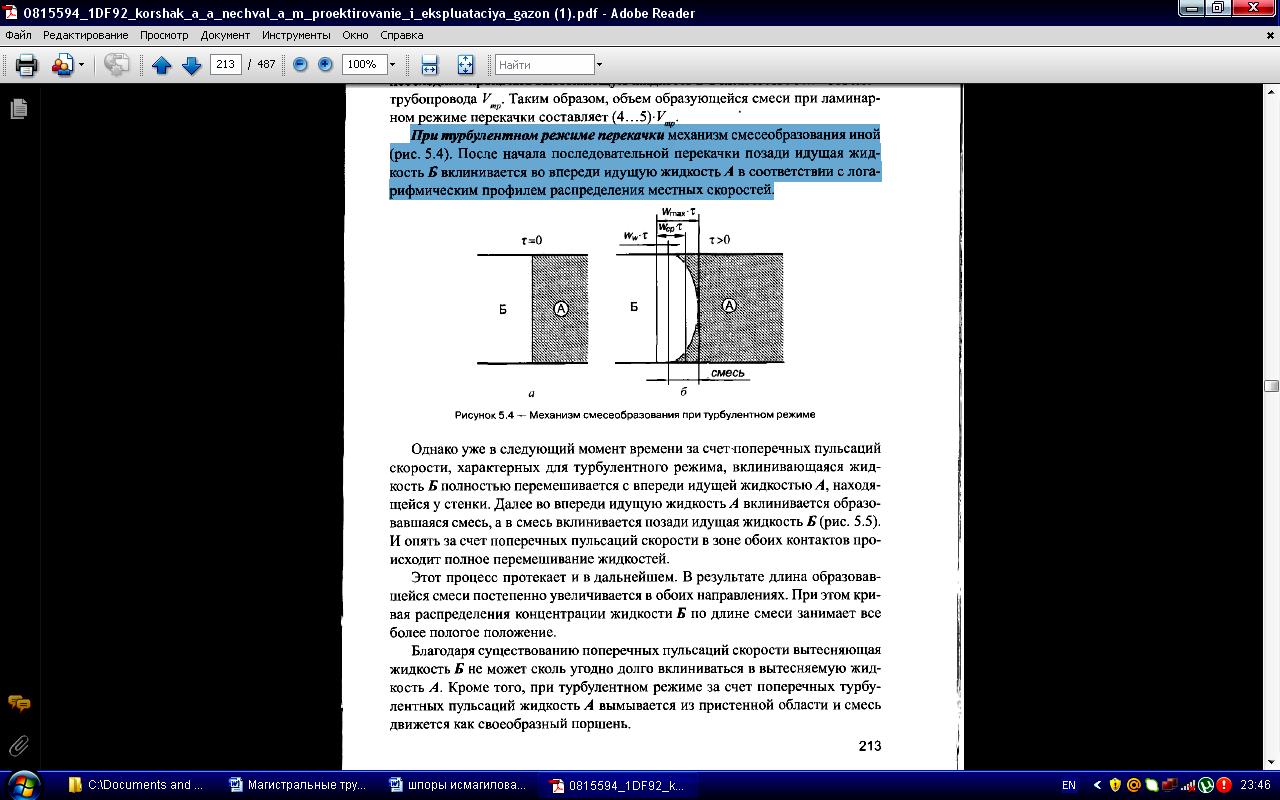

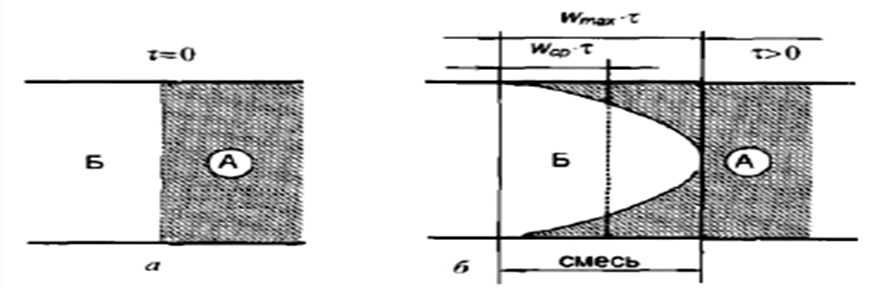

При последовательной перекачке различные нефтепродукты поступают с НПЗ в резервуары головной перекачивающей станции практически одновременно, а их перекачка производится последовательно — в виде отдельных следующих друг за другом партий. Периодически повторяющаяся очередность следования нефтепродуктов в трубопроводе называется циклом последовательной перекачки. Особенностью последовательной перекачки является образование некоторого количества смеси в зоне контакта двух следующих друг за другом нефтепродуктов. Причиной смесеобразования является неравномерность осредненных местных скоростей по сечению трубопровода. При ламинарном (струйном) течении после начала последовательной перекачки позади идущая

жидкость Б вклинивается во впереди идущую жидкость А в соответствии с параболическим профилем распределения местных скоростей.

При турбулентном режиме перекачки после начала последовательной перекачки позади идущая жидкость Б вклинивается во впереди идущую жидкость А в соответствии с логарифмическим профилем распределения местных скоростей.