3. Расчёт фильтра

Далее производим расчёт фильтра.

Наиболее широко используют Г-образный индуктивно-емкостной фильтр (рис.3.1).

Рис. 3.1. Схема Г-образного фильтра.

Для сглаживания пульсаций таким фильтром необходимо, чтобы емкостное сопротивление конденсатора для низшей частоты пульсации было много меньше сопротивления нагрузки Xc« Rн, а также много меньше индуктивного сопротивления дросселя для первой гармоники Xc« XL.

Исходные данные:

постоянное входное напряжение U0= 14,08(В);

ток нагрузки I0=0,044 (А);

I0 min=0,008 (А)

амплитуда пульсаций на выходе U1mвых=0,01 (В);

выпрямитель собран по мостовой схеме (m=2);

амплитуда пульсаций на входе U1mвх=0,037(В);

Частота пульсации fc= 50(Гц);

kпвх=0,037

αmax=5% и αmin=10%.

3.1. Определяем коэффициент сглаживания фильтра:

(3.1)

(3.1)

3.2. Необходимое произведение индуктивности и ёмкости равно:

(3.2)

(3.2)

Выразив L1 в Генри, а С1 в микрофарадах, получим следующую расчётную формулу:

, (3.3)

, (3.3)

где a=fc/ 50.

3.3. Исходя из условия отсутствия резонанса

, (3.4)

, (3.4)

где

— собственная частота фильтра;

— собственная частота фильтра;

определяем Lкр, при которой обеспечивается индуктивная реакция фильтра:

(3.5)

(3.5)

Из приложения П3 [2] по I0=0,044 и Lкр=2,05Гн выбираем стандартный дроссель Д267 L1=2,4 Гн.

3.4. Определяем С1:

(3.6)

(3.6)

Выбираем электролитический конденсатор К50-20 номиналом 5мкФ×50В.

3.5. Уточняем значение коэффициента сглаживания фильтра по (3.1):

, (3.7)

, (3.7)

где значения L1 C1 – в системе СИ

4. Расчёт трансформатора

Д

Тр.

алее производим расчёт трансформатора.

U11

U21

Рис. 4.1. Схема трансформатора.

Исходные данные:

максимальное напряжение первичной обмотки U11= 231(В);

максимальное напряжение вторичной обмотки U21= 15,78(В);

максимальный ток вторичной обмотки I21= 0,065 (А);

частота питающей сети f=50 (Гц);

максимальное значение температуры окр. среды Тс=500С;

максимальный перегрев обмоток ∆Т=500С;

Максимальная активная мощность в нагрузке P=1,03 (Вт)

4.1. Определяем максимальное значение габаритной мощности вторичной обмотки:

(4.1)

(4.1)

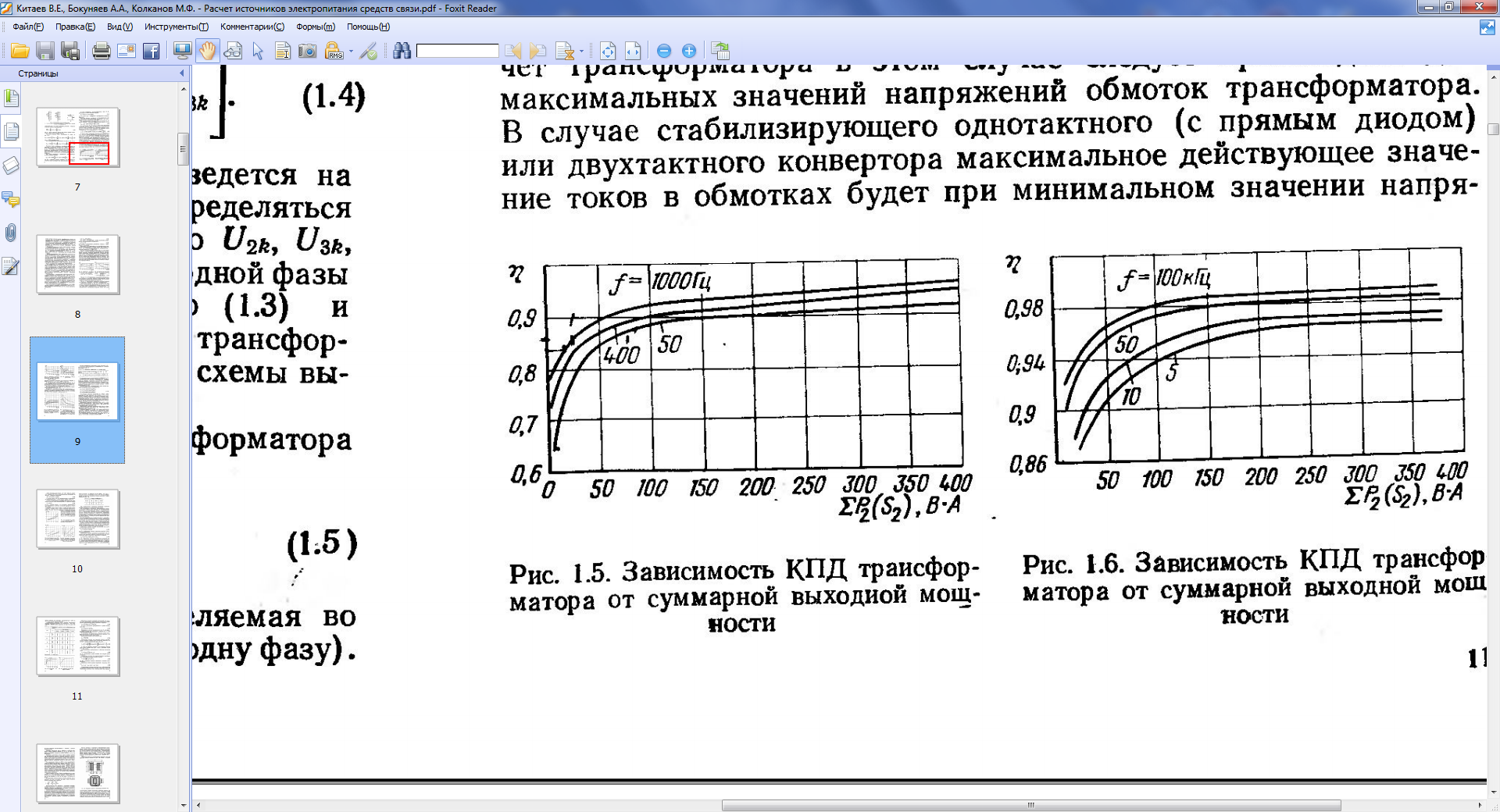

4.2. Определяем значение η≈0,65 по кривой 50 Гц (рис.4.1).

Рис. 4.1. Зависимость КПД трансформатора от суммарной выходной мощности.

Определяем расчётную мощность трансформатора:

(4.2)

(4.2)

4.3. Выбираем конфигурацию и марку материала магнитопровода.

Отдавая предпочтение как наиболее простым по конструкции и наиболее технологичным, выбираем ленточный броневой магнитопровод из стали 3412 толщиной 0,15 мм.

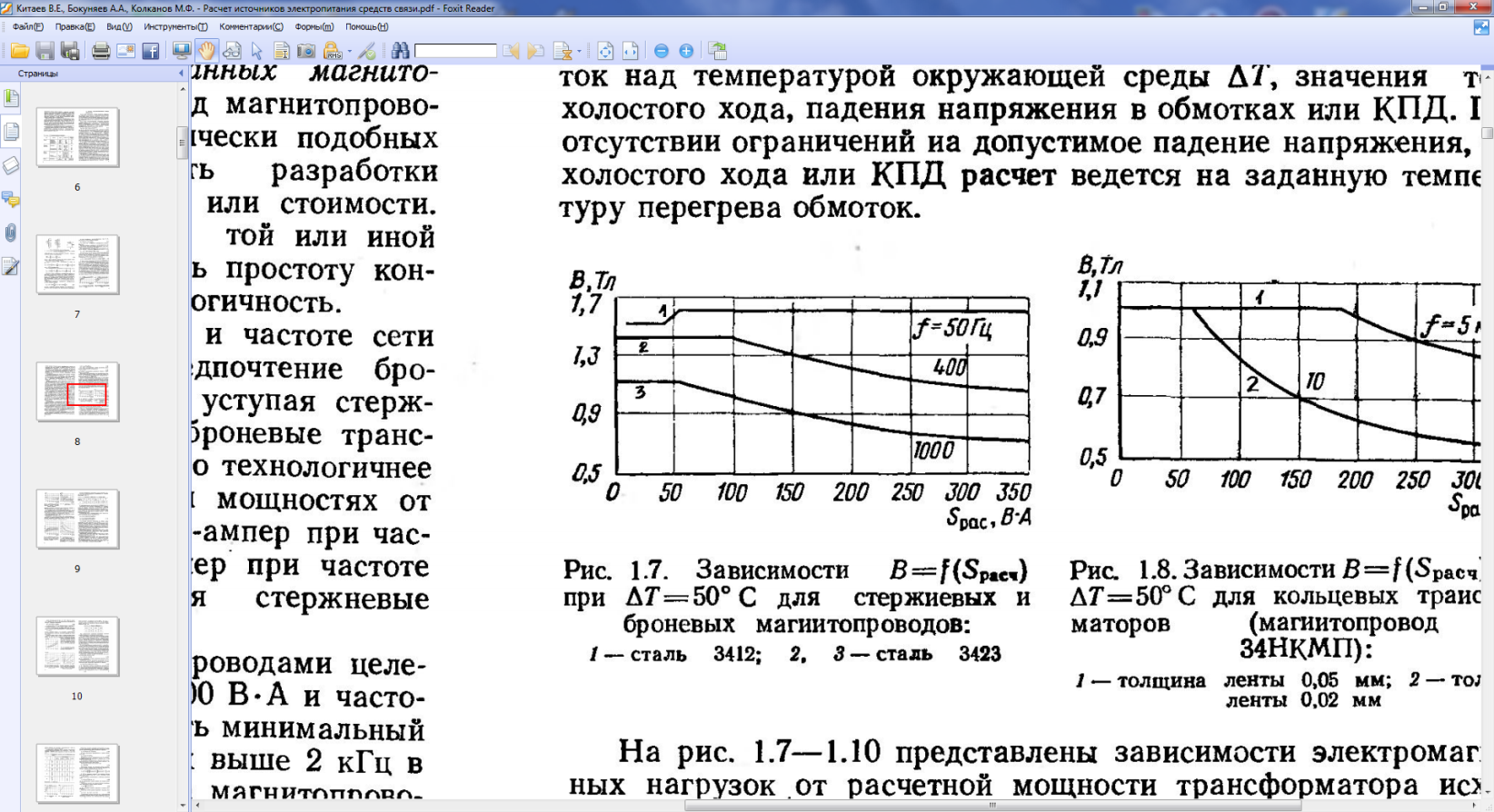

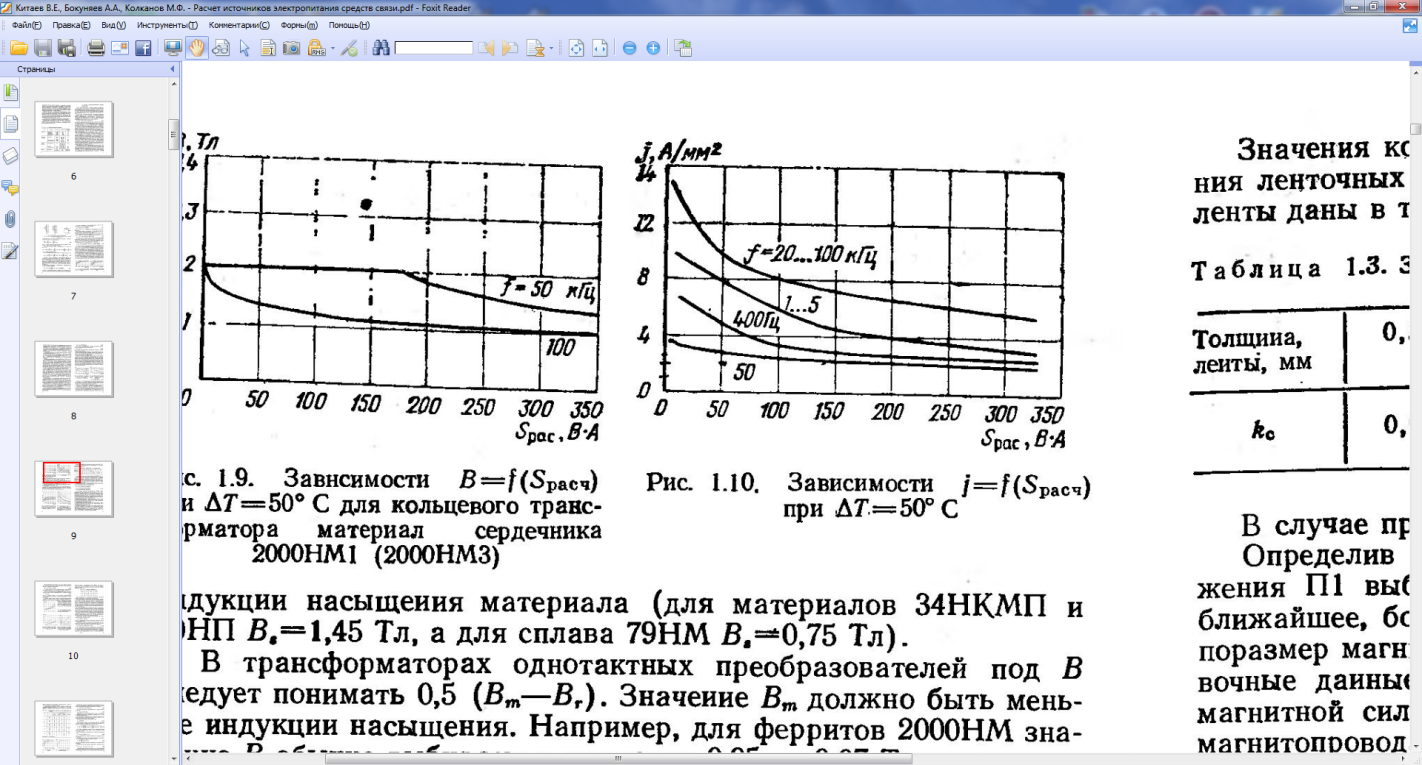

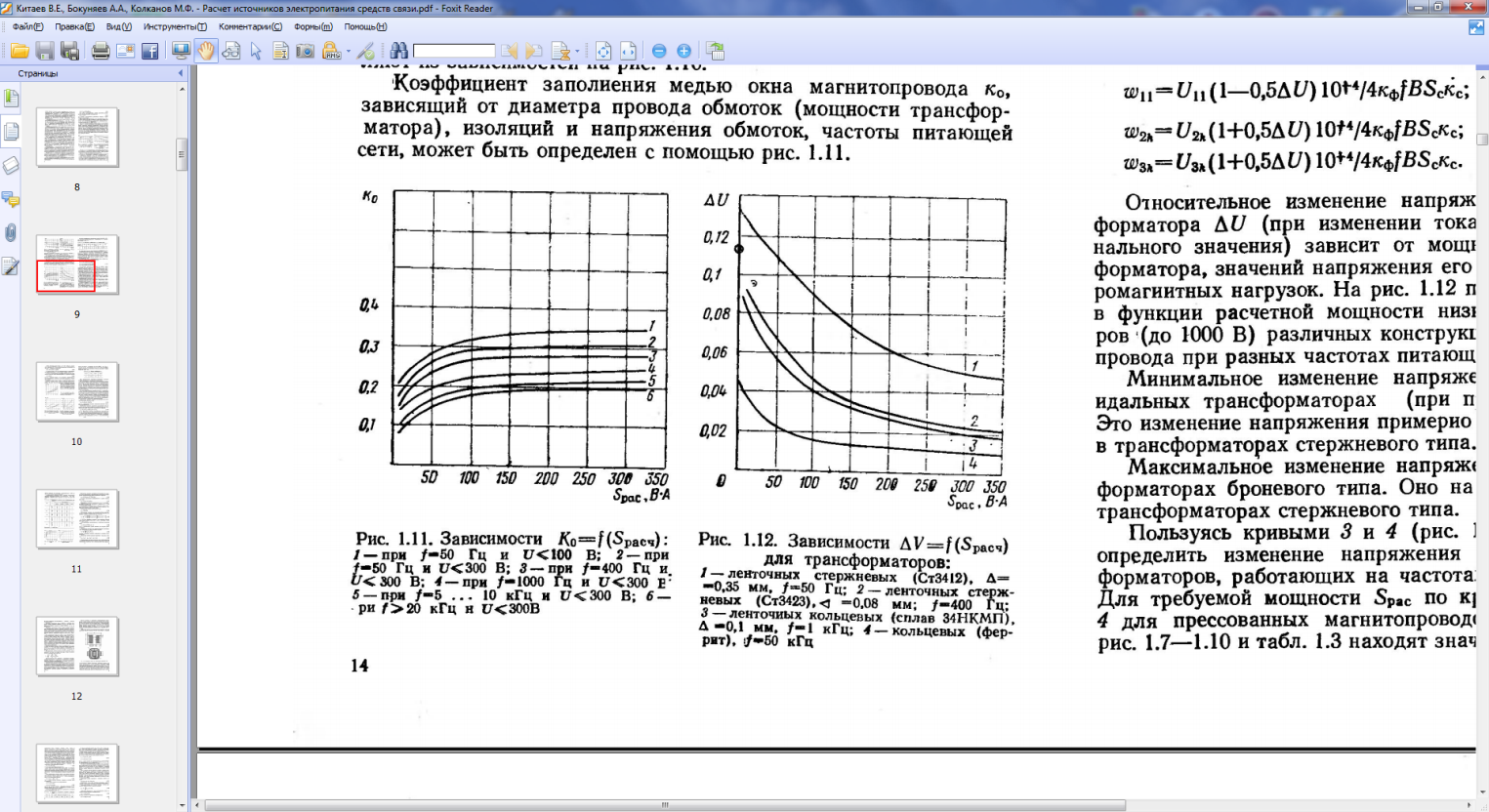

4.4. По кривым (рис.4.2, 4.3, 4.4) находим B, j, K0

Рис. 4.2. Зависимости B=f(Sрасч) при ∆Т=500С для стержневых и броневых магнитопроводов: 1- сталь 3412; 2,3 – сталь 3423. |

Рис. 4.3. Зависимости j= f(Sрасч) при ∆Т=500С |

Рис. 4.4. Зависимости K0= f(Sрасч): 1- при f=50Гц и U≤100В; 2- при f=50Гц и U≤300В. |

B=1,5 (Тл); j=3,8 (А/мм2); K0=0,2

По таблице 4.1 находим значение kс=0,9.

Таблица 4.1.

Зависимость коэффициента kс от толщины ленты

Толщина ленты, мм |

0,5 |

0,35 |

0,15 |

0,1…0,08 |

0,05 |

0,02 |

|

|

|

|

|

|

|

kс |

0,96 |

0,93 |

0,9 |

0,85 |

0,75…0,8 |

0,65…0,7 |

|

|

|

|

|

|

|

Для выбора типоразмера магнитопровода необходимо рассчитать произведение:

(4.3)

(4.3)

При kф=1,11 вычисляем:

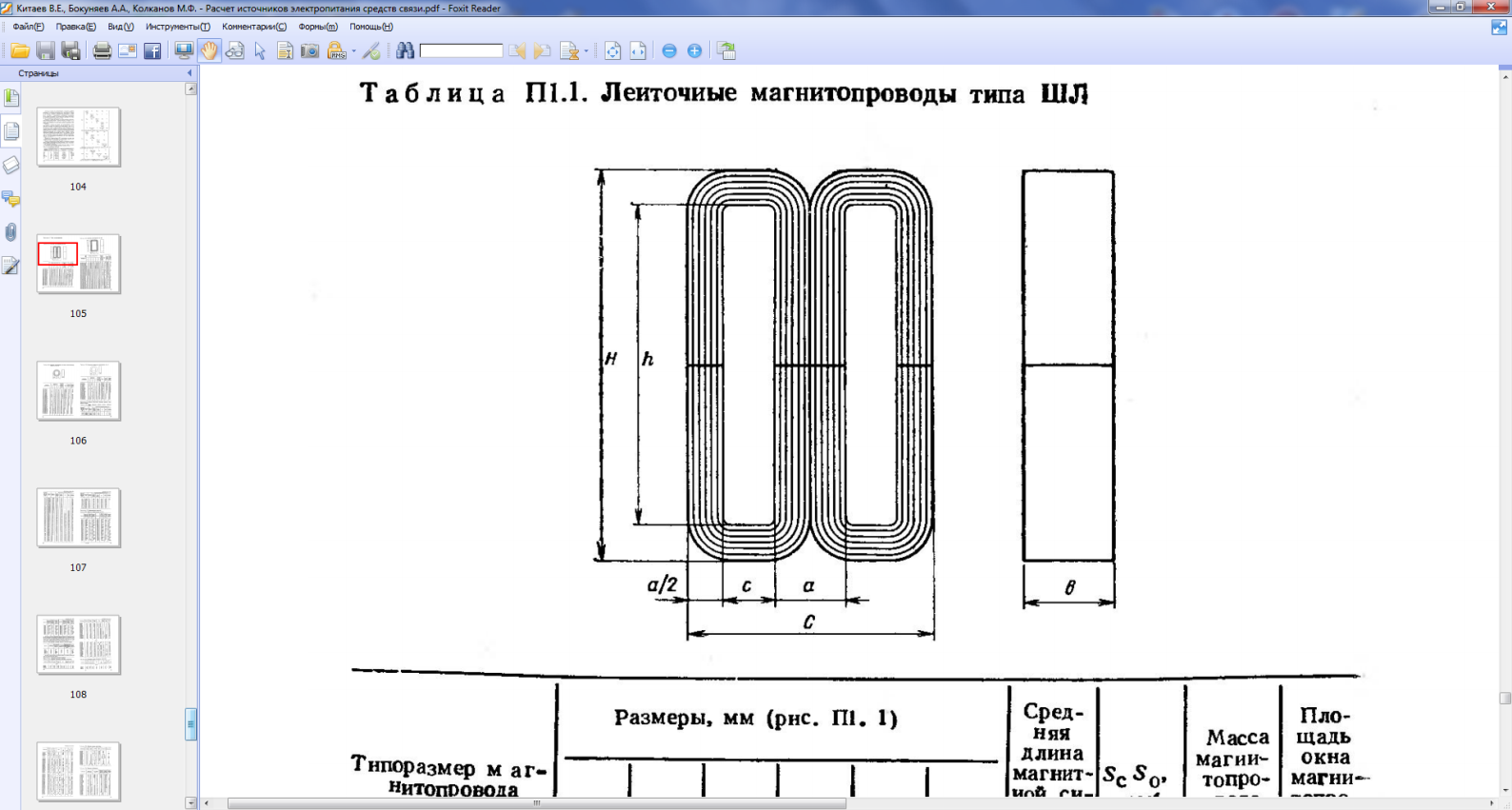

4.5. Выбираем по приложению П1.1 [2] ленточный магнитопровод типа ШЛ 10×10 (рис.4.5) с параметрами (табл.4.2).

Рис. 4.5. Ленточныймагнитопровод типа ШЛ.

Таблица 4.2.

Параметры ленточногомагнитопровода ШЛ 16×16

Размеры, мм |

Ср.длина магнит-ной силовой линии

lc, см |

Sc·S0

см4 |

Масса магнито-провода

Gст, кг |

Площадь окна магнито-провода

S0, см2 |

|||||

a |

b |

h |

c |

C |

H |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

10 |

25 |

10 |

40 |

35 |

8,5 |

2,5 |

0,057 |

2,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

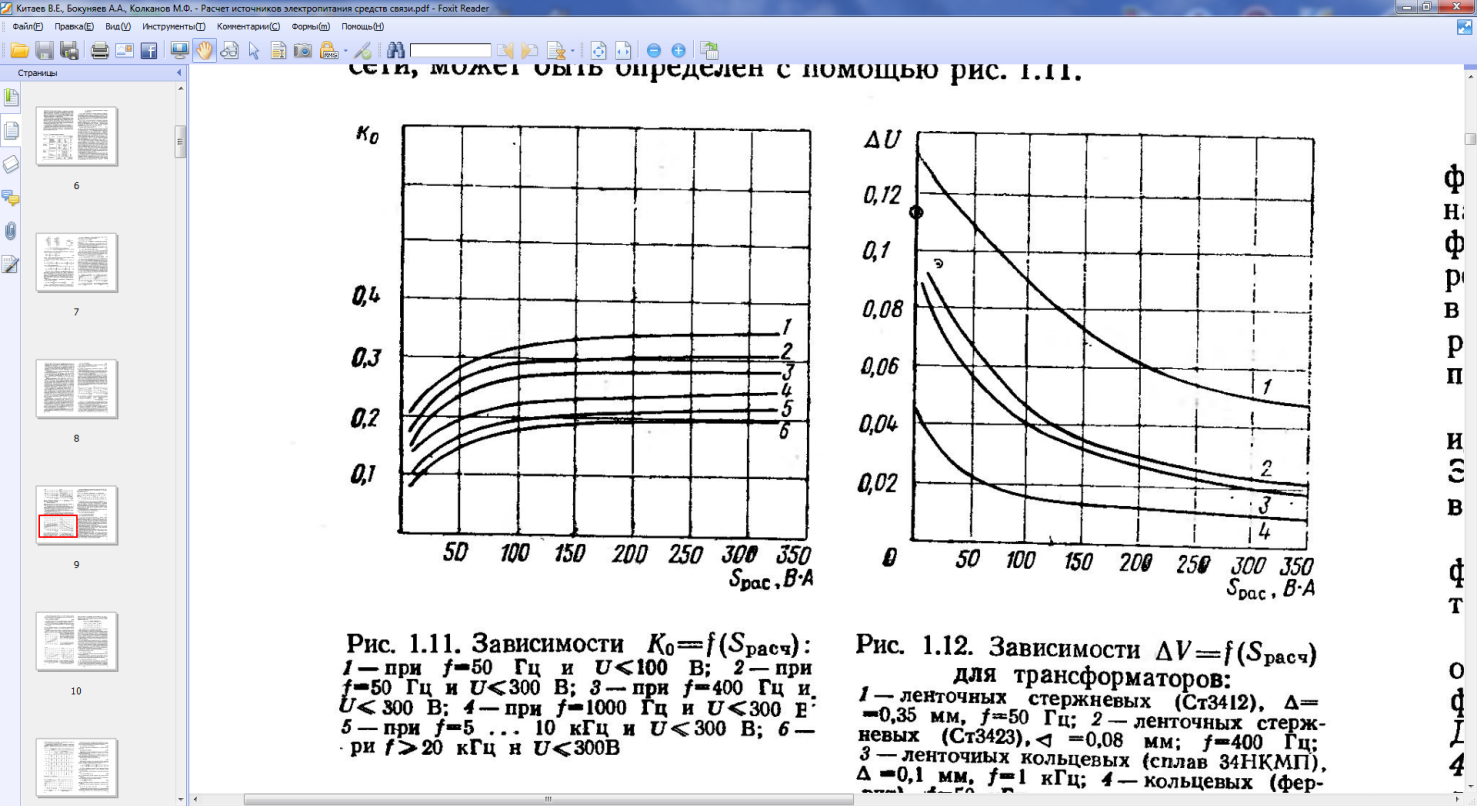

6. Определяем по зависимости (рис.4.6) падение напряжения в обмотках трансформатора ∆U. ∆U=0,13.

Рис. 4.6. Зависимости ∆U=f(Sрасч) для трансформаторов:

1-ленточных стержневых (ст3412), ∆=0,35 мм, f=50Гц.

Находим число витков первичной ω11 и вторичной ω21 обмоток:

(4.4)

(4.4)

Sc=a×bSc=1,0×1,0=1(см2)

(4.5)

(4.5)

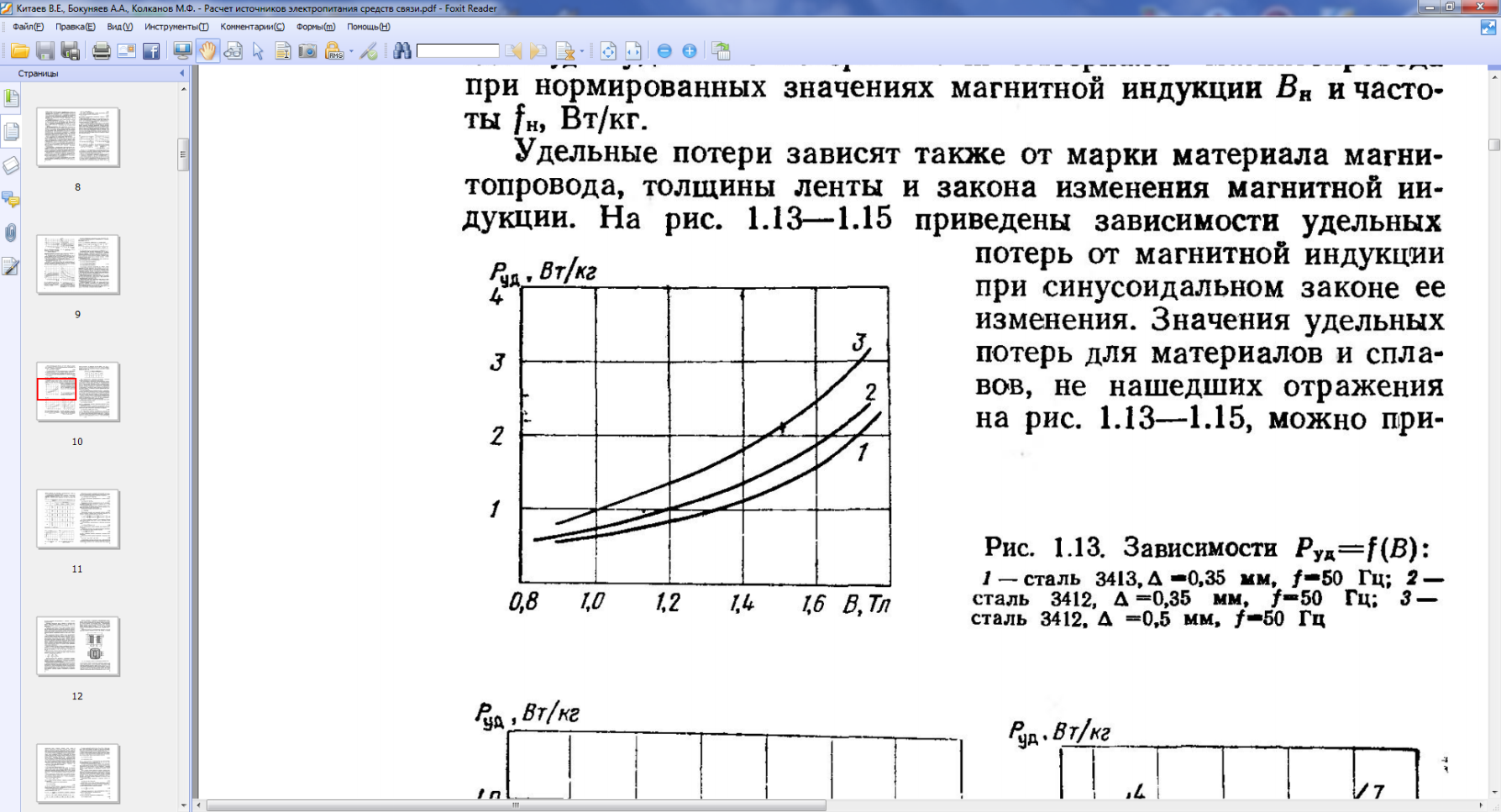

4.7. Определяем удельные потери в магнитопроводеPуд=1,5 (Вт/кг) по рис. 4.7.

Рис. 4.7. Зависимости Pуд=f(B):

2-(ст3412), ∆=0,35 мм, f=50Гц; 3-(ст3412), ∆=0,5 мм, f=50Гц.

Потери в магнитопроводе исходя из массы магнитопровода и удельных потерь:

PСТ= PУД · GСТ (4.6)

где GСТ — масса магнитопровода (табл.4.2)

PСТ= 1,5· 0,057=0,0855 (Вт)

4.8. Действующее значение активной составляющей тока холостого хода I0a

, (4.7)

, (4.7)

где U11 — действующее значение напряжения первичной обмотки трансформатора, В.

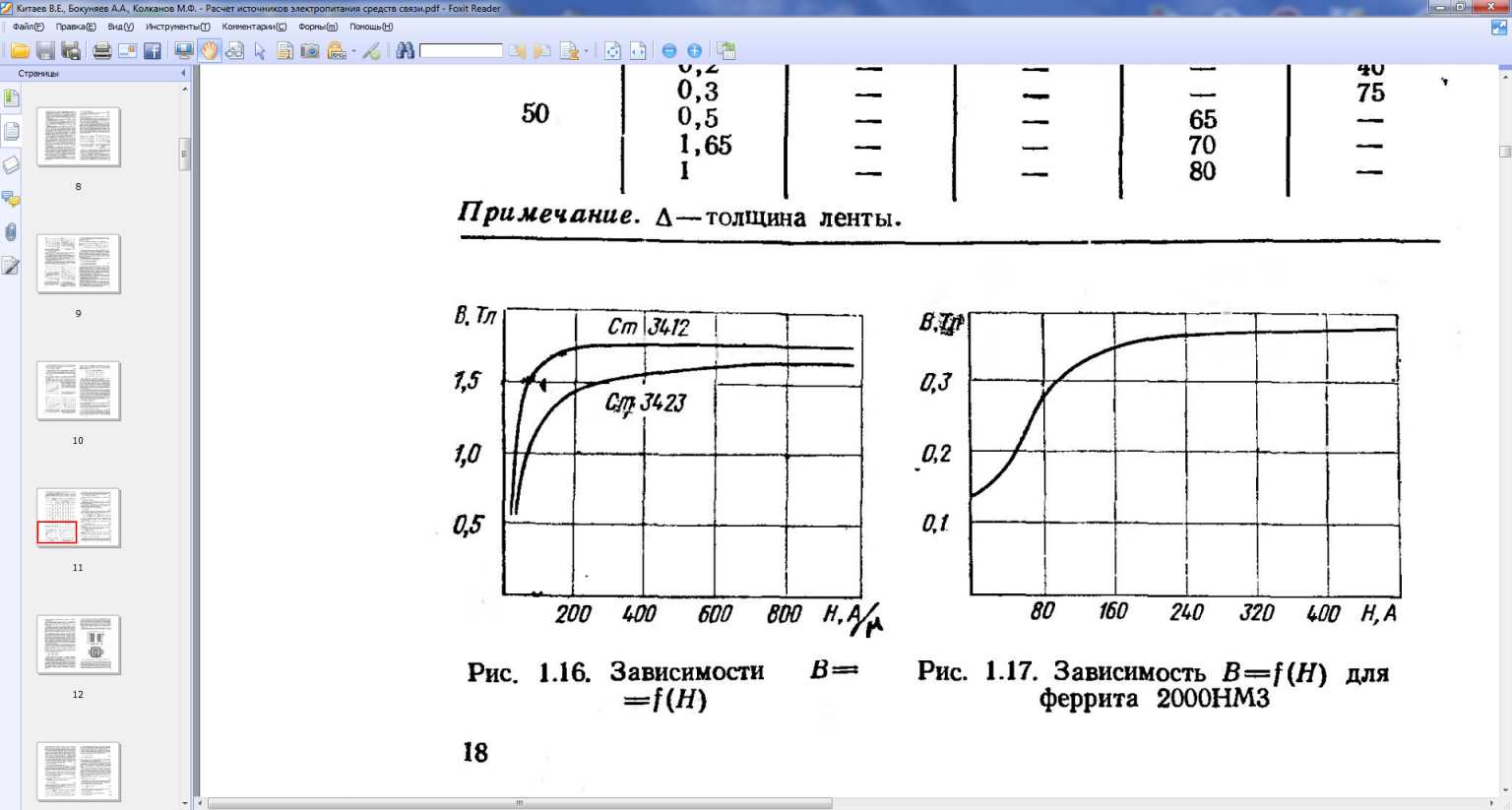

Вычисляем действующее значение реактивной составляющей тока холостого хода, исходя из значения напряжённости поля H=80 (А/м) (рис. 4.8):

Рис. 4.8. Зависимости B=f(H).

, (4.8)

, (4.8)

где H — эффективное значение напряжённости магнитного поля, А/м, соответствующее максимальной магнитной индукции B;

lc — средняя длина магнитной силовой линии (табл.6), см;

nз — число немагнитных зазоров (для броневого трансформатора nз =2);

lз — длина немагнитного зазора (для ленточных трансформаторов lз =0,002 см;

ω11— число витков первичной обмотки.

Действующее значение тока холостого хода

(4.9)

(4.9)

4.9. Действующее значение тока первичной обмотки:

(4.10)

(4.10)

4.10. Определяем поперечное сечение проводов обмоток исходя из j=3,8 (А/мм2)

;

;

(4.11)

(4.11)

Выбираем по приложению П2 [2] для всех обмоток провод марки ПЭВ-1.

Для первичной обмотки: стандартный провод q11=0,00503 мм2; d11=0,105 мм; d11’=0,08; g11=0,0447 г.

Для вторичной обмотки: стандартный провод q21=0,01767 мм2; d11=0,18 мм; d11’=0,15; g21=0,157 г.

Действительная плотность тока в обмотках

Средняя плотность тока

4.11. Конструктивный расчёт трансформатора.

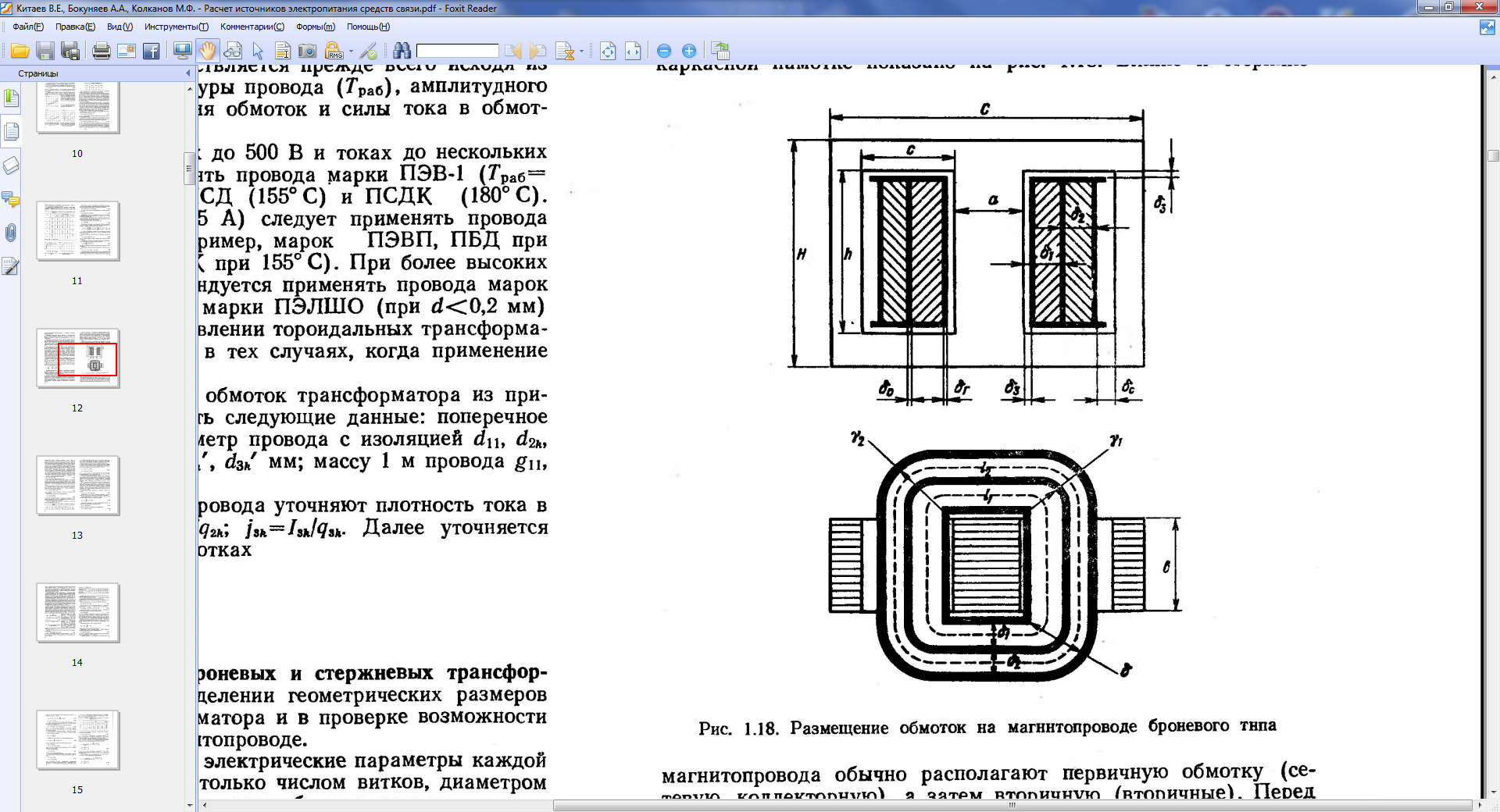

Рис. 4.9. Размещение обмоток на магнитопроводе броневого типа.

Высота одного слоя первичной обмотки броневого трансформатора (рис. 4.9) составляет:

, (4.12)

, (4.12)

где h — высота окна магнитопровода (табл.6), мм;

δз=0,5…1 мм – зазор между гильзой и магнитопроводом, принимаем 0,5 мм;

δщ=1…3 мм – толщина гильзы (каркаса), принимаем 1мм.

Число витков в одном слое каждой обмотки

, (4.13)

, (4.13)

где d11, d21 — диаметр провода с изоляцией первичной и вторичной обмоток, мм;

kу11, kу21 — коэффициенты укладки, учитывающие неплотность намотки обмоток (в нашем случае kу11= kу21=0,9.

Число слоёв каждой из обмоток

, (4.14)

, (4.14)

где p1, p21 — принимают значения, равные 1 для обмоток без вывода и с выводом нулевой точки;

m1 — число катушек на магнитопроводе (для броневого трансформатора m1=1);

ω11, ω21 — число витков обмоток.

Радиальные размеры обмоток

(4.15)

(4.15)

Радиальный размер всех обмоток

(4.16)

(4.16)

где δ0=0,22…0,3 мм – толщина изоляции обмоток.

Свободный промежуток в окне магнитопровода между катушкой и ярмом

(4.17)

(4.17)

Полученное значение больше допустимого предела в 1…1,5 мм.

4.12. Проверочный расчёт трансформатора.

Определяем массу меди обмоток трансформатора:

средний радиус витка первичной обмотки трансформатора

(4.18)

(4.18)

где δз =0,5 — толщина зазора;

δг =0,25 — толщина гильзы.

средняя длина витка первичной обмотки трансформатора

(4.19)

(4.19)

средний радиус витка вторичной обмотки трансформатора

(4.20)

(4.20)

средняя длина витка вторичной обмотки трансформатора

(4.21)

(4.21)

Масса меди первичной обмотки трансформатора

(4.22)

(4.22)

где ω1 — число витков первичной обмотки;

g11— масса одного метра провода (п.4.10).

Масса меди вторичной обмотки трансформатора

(4.23)

(4.23)

Суммарная масса меди трансформатора

4.13. Расчёт массы изоляции и массы трансформатора.

Коэффициент заполнения окна магнитопровода медью:

(4.24)

(4.24)

где q11 и q21 — площади поперечного сечения проводов;

S0 — поперечное сечение окна магниопровода (табл.4.2), см2.

Масса изоляции:

(4.25)

(4.25)

где γИЗ ≈ 1 г/см3 — удельная масса изоляции;

kИЗ = 0,7 — коэффициент укладки изоляции.

Масса трансформатора:

(4.26)

(4.26)

где Gc —масса магнитопровода (табл. 4.2).

4.14. Расчёт активного сопротивления каждой обмотки и относительные значения активной и реактивной составляющих напряжения короткого замыкания.

Активное сопротивление первичной и вторичной обмоток при максимальной температуре окружающей среды:

(4.27)

(4.27)

где kt=1+0,04(Tc+∆T-20) — коэффициент, учитывающий увеличение удельного сопротивления меди с поваышением температуры;

Tc— максимальная температура среды, 0С;

∆T=500С — температура перегрева обмоток;

kf— коэффициент увеличения сопротивления провода в зависимости от частоты тока питающей сети (в данном случае kf=1).

Активное сопротивление вторичной обмотки, приведённое к первичной обмотке:

(4.28)

(4.28)

Относительное значение активной составляющей напряжения короткого замыкания:

(4.29)

(4.29)

Относительное значение реактивной составляющей напряжения короткого замыкания:

(4.30)

(4.30)

где μ0=4η·10-7 Гн/м — магнитная постоянная;

ν=1 — число стержней магнитопровода, несущих обмотки.

Относительное значение напряжения короткого замыкания:

(4.31)

(4.31)

4.15. Определяем потери в обмотках и КПД трансформатора.

Потери в меди обмоток:

(4.32)

(4.32)

Суммарные потери в меди обоих обмоток:

Коэффициент полезного действия трансформатора:

(4.33)

(4.33)

4.16. Определяем температуру перегрева и рабочую температуру обмоток.

Общая поверхность охлаждения Sохл= Sохл к + Sохлст складывается из поверхности охлаждения катушки и магнитопровода.

(4.34)

(4.34)

(4.35)

(4.35)

Температура перегрева:

(4.36)

(4.36)

Рабочая температура проводов обмоток:

(4.37)

(4.37)