- •А.Г.Турлов

- •Объект строительства (Что строить ?)

- •Участники строительства и взаимоотношения между ними. (Кто строит?)

- •Система нормативных документов в строительстве (Чем руководствоваться?)

- •Регламентация самого пути получения требуемого результата (т.Е. «действуй, как требует стандарт, и получишь нужный результат»)

- •Источники финансирования.

- •Жизненный цикл проекта

- •Предпроектная стадия включает:

- •Определение сметной стоимости строительства

- •Документация по организации строительства и производству работ (пос, ппр) (Как подготовиться к строительству?)

- •Производство строительно-монтажных работ (смп) (Как строить?)

- •Основной период строительства

- •Управление строительной организацией Как управлять процессом?

- •Оперативное планирование опирается на диспетчеризацию.

- •Контроль и учет в строительстве. Как обеспечить качество работ?

- •Охрана природы при строительстве. Как не навредить природе?

- •На стадии производства строительно-монтажных работ нормы сНиП требуют проведения природоохранных мероприятий, независимо от экологической опасности возводимого объекта. Эти требования включают:

- •Заключение.

Документация по организации строительства и производству работ (пос, ппр) (Как подготовиться к строительству?)

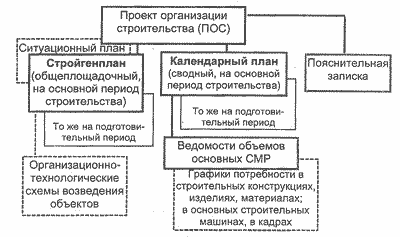

В соответствии со СНиП 12.01-2004 к документации, регламентирующей организацию строительства, относится проект организации строительства (ПОС) Рис.9. ПОС. разрабатывает обычно генеральный проектировщик или по его заданию какая-либо другая (субподрядная) проектная организация. В соответствии с Постановленим Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» данный раздел проектно сметной документации является обязательным для объектов, финансируемых полностью или частично из федерального или местных бюджетов.

Проект организации строительства обычно содержит:

- мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений;

- для сложных и уникальных объектов - программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.;

- решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-климатических условиях, а также стесненных условиях;

- мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта;

- ситуационный план строительства с расположением мест примыкания к железнодорожным путям, речных и морских причалов, временных поселений и т.п.;

- порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного участка, принадлежащего застройщику (заказчику), в соответствии с установленными сервитутами;

- календарный план строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное использование чужих территорий;

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов;

- сроки выполнения незавершенных (сезонных) работ, порядок их приемки;

- методы и средства выполнения контроля и испытаний (в том числе путем ссылок на соответствующие нормативные документы).

В случаях, когда в составе проектной документации не разрабатывается проект организации строительства, застройщик (заказчик) совместно с проектировщиком и исполнителем работ (подрядчиком) условиями договора (распорядительной документацией) определяют порядок приемки законченного строительством объекта, а также перечень контрольных процедур оценки соответствия, выполняемых в процессе строительства по завершении определенных его этапов

Строительная организация разрабатывает проект производства работ (ППР). Рис.10.

Проект производства работ (ППР) - документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строительной площадки.

Рис. 9. Структура проекта организации строительства

Главными частями ПОС и ППР являются стройгенплан и календарный план, на основе которых составляются всевозможные ведомости, графики потребления различных ресурсов.

Строительный генеральный план (стройгенплан) - это, план участка строительства, на котором показано расположение строящихся объектов, расстановка монтажных и грузоподъемных механизмов, а также всех прочих объектов строительного хозяйства. Это склады строительных материалов и конструкций, бетонные: и растворные узлы, временные дороги, временные помещения административного, санитарно-гигиенического, культурно-бытового назначения, сети временного водоснабжения, энергоснабжения, связи и т.д.

Рис.10. Структура проекта производства работ.

В зависимости от охватываемой площади и степени детализации строительные генеральные планы могут быть объектным (в ППР) или общеплощадочным (в ПОС). Для крупных строек, особенно водохозяйственных, дополнительно составляется ситуационный план, На ситуационном плане указываются, кроме места расположения строительства, существующие предприятия стройиндустрии - карьеры по добыче песка, гравия, заводы по изготовлению железобетонных, конструкций, кирпича, металлоконструкции; автомобильные и железные дороги; водные пути сообщения; линии электропередачи и проч. При строительстве оросительных и осушительных систем дополнительно указывается границы и площадь орошаемых и осушаемых систем территории с указанием очередности их ввода, границы строительных и эксплуатационных участков. При строительстве гидроузлов указываются границы отвода и затопления территорий, обводные каналы, мосты.

Общеплощадочиый стройгенплан охватывает только строительную площадку, но включает все ее объекты. Он состоит из графической части и пояснительной записки, где обосновываются решения графической части. Графическая часть обычно включает:

собственно план стройплощадки

экспликацию объектов плана (временных и постоянных)

условные обозначения

фрагменты плана (технологические схемы)

текнико-экономические показатели

примечания

Масштаб обще площадочного строительства обычно принимается равным 1:1000, 1:2000 или 1:5000.

Объектные стройгенпланы разрабатываются отдельно на каждый объект. Такие стройгенпланы могут составляться раздельно на каждый этап работ - для подготовительного периода, для нулевого цикла, для возведения надземной части. Масштаб обычно принимается 1:500, 1:100, 1:200

Графическую часть проектирования стройгенплана рекомендуется выполнять в следующей очередности:

Нанесение строящегося объекта (головного сооружения) и существующих сооружений (существующие линии электропередачи, водопровода, канализации, теплоснабжения) в масштабе 1:500.

Выбор мест стоянок и пути движения монтажного механизма.

Трассировка временных дорог

Размещение складских площадей.

Рразмещение временных административно-хозяйственных и санитарно-бытовых помещений.

Размещение в плане сетей временных инженерных коммуникаций - водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения.

Календарный план (график) представляет часть ПОС или ППР, в которой решаются вопросы рациональной последовательности и продолжительности работ в рамках принятой продолжительности строительства. При составлении календарных планов строительства гидротехнических и водохозяйственных сооружений требуется тщательная увязка хода строительных работ со сроками пропусков расходов воды в реке, сроками перекрытия русла и наполнения водохранилища. Все эти сроки должны быть четко отражены в календарном плане, При реконструкции таких объектов должны быть обеспечены минимальные перерывы в эксплуатации гидроузла или гидросооружения.

В зависимости от широты решаемых задач разделяют четыре вида календарных графиков

На стадии разработки сводного календарного плана решаются вопросы разделения строительства на очереди, пусковые комплексы, технологические узлы.

Объектный календарный график в ППР определяет очередность и сроки выполнения каждого вида работ на конкретном объекте с начала его возведения до сдачи в эксплуатацию. Объектный календарный план (график) разрабатывается составителем ППР.

Рабочие календарные графики обычно составляются производственно-техническим отделом строительной организации, или линейным персоналом в период производства СМР. Наибольшее применение имеют недельно-суточные графики

Часовые (минутные) графики в технологических картах и картах трудовых процессов составляются разработчиками этих карт. Такие графики тщательно оптимизированы, но ориентированы лишь на типичные условия работы. В конкретных ситуациях они могут требовать существенной корректировки

Основные виды графиков в строительстве

Линейный календарный график (график Ганга) - это таблица "работы (объекты) - время", в котором продолжительность работ изображается в виде горизонтальных отрезков линий.

Такой график обеспечивает возможности оптимизации СМР по самым разнообразным критериям, в том числе по равномерности использования рабочей силы, механизмов, строительных материалов и т.д. Преимуществом линейных графиков является их наглядность и простота. Разработка такого графика включает следующие этапы:

составление перечня работ, для которых делается график

определение их методов производства и объемов

определение трудоемкости каждого вида работ путем расчетов, основанных на существующих нормах времени, укрупненных нормах или данных местного опыта

составление исходного варианта графика, т.е. предварительное определение продолжительности и календарных сроков выполнения каждой работы с отображением этих сроков на графике

оптимизация календарного графика, т.е. обеспечение равномерной потребности в ресурсах в первую очередь в рабочей силе), обеспечение своевременного завершения строительства и т.д., установление окончательных календарных сроков работ и численности исполнителей.

Главным недостатком линейных графиков является сложность их корректировки при нарушениях первоначальных сроков работ или изменении условий их проведения. А также сложность составления при разветвленности строительного процесса и необходимости одновременного выполнения различных работ

Эти недостатки устраняются при другой форме календарного планирования – сетевых графиках

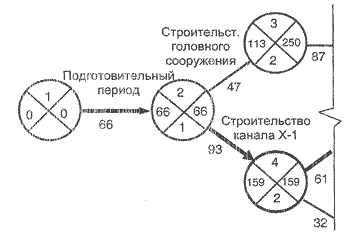

Сетевой график основан на использовании математической модели – графа. Наиболее распространенный тип сетевого графика работ представляет систему кружков и соединяющих их направленных отрезков (стрелок), где стрелки отображают сами работы, а кружки на их концах ("события") - начало или окончание этих работ. Рис.11.

Над каждой стрелкой пишется наименование работы, под стрелкой - продолжительность, этой работы (обычно в днях).

В графике могут использоваться пунктирные стрелки - это так называемые "зависимости" (фиктивные работы), не требующие ни времени, ни ресурсов.

Они указывают на то, что "событие", на которое направлена пунктирная стрелка, может происходить только после свершения события, из которого исходит эта стрелка.

В сетевом графике не должно быть тупиковых участков, каждое событие должно соединяться сплошной или пунктирной стрелкой (или стрелками) с каким-либо предшествующим (одним или несколькими) я последующим (одним или несколькими) событиями.

Последовательность стрелок, в которой начало каждой последующей стрелки совпадает с концом предыдущей, называется путем. Путь обозначается в виде последовательности номеров событий.

В сетевом графике между начальным и конечным событиями может быть несколько путей. Путь, имеющий наибольшую продолжительность, называется критическим. Критический путь определяет общую продолжительность работ. Все остальные пути имеют меньшую продолжительность, и поэтому в них выполняемое работы имеют резервы времени.

Критический путь обозначается на сетевом графике утолщенными или двойными линиями (стрелками). В самих кружках (разделенных на секторы) содержится следующая информация. В верхнем секторе записывается номер события. В нижнем секторе номер предшествующего события. Нумерация событий производится примерно в той последовательности, в какой они будут происходить. Начальное событие располагается с левой стороны графика, конечное — с правой.

Особое значение при составлении сетевого графика имеют два понятия:

Раннее начало работы - срок, раньше которого нельзя начать данную работу, не нарушив принятой технологической последовательности. Он определяется наиболее долгим путем от исходного события до начала данной работы (записывается в левом секторе).

Рис.11. Фрагмент сетевого графика

Позднее окончание работы - самый поздний срок окончания работы, при котором не увеличивается общая продолжительность работ. Он определяется самым коротким путем от данного события до завершения всех работ. (записывается в правом секторе)

При оценке резервов времени удобно использовать еще два вспомогательных понятия:

Раннее окончание - срок, раньше которого нельзя закончить данную работу. Он равен раннему началу плюс продолжительность данной работы

Позднее начало - срок, позже которого нельзя начинать данную работу, не увеличив общую продолжительность строительства. Он равен позднему окончанию минус продолжительность данной работы.

Если событие является окончанием лишь одной работы (т.е. в него направлена только одна стрелка), то раннее окончание этой работы совпадает с ранним началом последующей.

Общий (полный) резерв - это наибольшее время, на которое можно задержать выполнение данной работы, не увеличивая общую продолжительность работ. Он определяется разностью между поздним и ранним началом (или поздним и ранним окончанием - что то же самое).

Частный (свободный) резерв - это наибольшее время, на которое можно задержать выполнение данной работы, не меняя раннего начала последующей. Этот резерв возможен только тогда, когда в событие входят две или более работы (зависимости), т.е. на него направлены две или более стрелки (сплошные или пунктирные). Тогда лишь у одной из этих работ раннее окончание будет совпадать с ранним началом последующей работы, для остальных же это будут разные значения. Эта разница у каждой работы и будет ее частным резервом. Резервы времени записывают под стрелками в виде дроби.

Кроме описанного типа сетевых графиков, в котором вершины графа ("кружки") отображают события, а стрелки - работы, существует другой тип, в котором вершинами являются работы. Различие между этими типами непринципиальное - все основные понятия (раннее начало, позднее окончание, общие и частные резервы, критический путь и т.д.) сохраняются неизменными, отличаются лишь способы их записи.

В настоящее время составление и корректировка сетевых графиков автоматизированы, и для пользователя, которому важно знать лишь последовательность работ и их резервы времени, не имеет особого значения, каким способом сделан график. В современных специализированных пакетах компьютерных программ планирования и оперативного управления в основном используется тип "вершины - работы".

Корректировка сетевых графиков производится как на этапе их составления, так и использования. Она состоит в оптимизации строительных работ по времени и по ресурсам (в частности по движению рабочей силы). Если, например, сетевой график не обеспечивает выполнения работ в необходимые сроки (нормативные или установленные контрактом) производится его корректировка по времени, т.е. сокращается продолжительность критического пути. Обычно это делается

за счет резервов времени некритических работ и соответствующего перераспределения ресурсов

за счет привлечения дополнительных ресурсов

за счет изменения организационно-технологической последовательности и взаимосвязи работ.

Корректировка по ресурсам производится путем построения линейных календарных графиков по ранним началам, соответствующих тому или иному варианту сетевого графика, и корректировки этого варианта.

Если необходимо построить несколько однотипных объектов, то в зависимости от принятого критерия оптимизации работы можно организовать тремя методами - последовательно, параллельно и поточно.

Последовательный метод позволяет ограничиваться минимальным числом рабочих, механизмов, минимальными темпами расхода ресурсов, но при нем будет максимальная продолжительность работ.

Параллельный метод, напротив, обеспечивает минимальную продолжительность работ, но при нем требуется максимальное количество рабочих, механизмов, максимальные темпы потребления ресурсов.

На практике первый метод используется лишь при крайне ограниченных возможностях строительной организации, например, при строительстве хозспособом. Второй метод обычно используется в экстремальных условиях, когда дорог каждый день, например, при ликвидации последствий стихийных бедствий. В большинстве же случаен наиболее эффективным является третий - поточный метод. При этом методе объект разделяется на захватки. Работы на каждой захватке разбиваются на отдельные этапы, выполняемые различными бригадами.

Состав бригад подбирается таким образом, чтобы продолжительность их работы на каждой захватке была по возможности одинаковой. Каждая бригада переходит с захватки на захватку, выполняя примерно одинаковую работу и подготовляя фронт работ для следующей за ней бригадой. Прохождение бригадой последовательно всех захваток называют потоком работ. Строительство поточным методом - это последовательно идущие друг за другом потоки. Как и конвейерная система на заводе. Это может быть, например, отдельный процесс (установка опалубки, установка арматуры, бетонирование) и, напротив, могут быть здания или сооружения и даже группы зданий или сооружений (жилые кварталы, гидромелиоративные системы отдельных хозяйств и т.д.).

Проектирование поточного строительства включает определение ритма и шага потока, определение количества и численности бригад, механизмов, оценки общей продолжительности строительства и срока завершения первого объекта (захватки). Наиболее простым является проектирование ритмичных потоков. При неритмичных потоках бригады приходят на захватку не сразу одна за другой, а с некоторыми перерывами. Во время этих перерывов на захватке никто не работает, но зато у самих бригад перерывов в работе нет.

При проектировании потоков большое значение имеет правильная разбивка объектов на захватки и ярусы по вертикали. Объекты могут быть одноярусными и многоярусными. К одноярусным относятся объекты, у которых циклы работы могут быть выполнены с одного уровня. Одноярусными объектами являются дороги, наружные сети водопровода канализации и т.д. При возведении насыпей ярусом можно считать один слой отсыпки грунта.

Наиболее часто поточный метод применяется при строительстве линейно-протяженные сооружений - дорог, дамб, ЛЭП и. т д. На таких объектах организация потоков упрощается в силу однотипности комплекса провидимых работ вдоль всей трассы сооружения. Трасса разбивается на участки (карты) которые служат захватками при поточном строительстве. При этом несколько карт объединяются в укрупненные участки возводимые последовательным методом (с небольшим "нахлестом"). При таком подходе заказчик может принимать сооружение по частям и по частям его оплачивать.

На основе календарного плана в ПОС составляется ведомость объемов СМР с разбивкой по объектам и периодам строительства. При необходимости составляются и другие ведомости (графики постановки) для конструкций, изделий, материалов, для строительных машин, для рабочих кадров по основным специальностям.

В ПОС гидротехнических и водохозяйственных объектов должно содержаться решение ряда дополнительных вопросов, связанных со способами пропуска расходов воды, льда в реке в строительные периоды ("строительные расходы"), пропуска судов, если река судоходна, прохода рыбы и т.д. Должны быть разработаны схемы пропуска расходов в реке, способы преграждения и отвода русла реки в строительный период. В календарном и плане должны указываться сроки пропуска этих расходов в отдельные этапы строительного периода, сроки перекрытия русла, сроки заполнения водохранилища. На стройгенпланах должны указываться сооружения и устройство для обеспечения пропуска указанных строительных расходов, разбивка очередности работ по возведению узла или комплекса гидротехнических сооружений, очередность ввода в эксплуатацию оросительных площадей.

В ПОС противооползневых и противообвальных защитных сооружений необходимо решить вопросы, связанные с учетом специфической природной обстановки района строительства. Это включает, например, прогноз активности и интенсивности оползневых и обвальных процессов на период строительства и разработку мероприятий по обеспечению устойчивости склонов и откосов на этот период. В календарном плане строительства, должна учитываться необходимость окончания или временного прекращения земляных работ до наступления дождливых периодов года. На стройгенплане места отвалов и складирования грунта необходимо размещать так, чтобы они не попадали в оползневую зону. Должны приводиться решения по организации водоотвода, водопонижения и специальным способам закрепления грунтов, если таковые применяются.

В ПОС противоселевых защитных сооружений вопросы учета специфических природных условий строительства занимают еще большее место. Это решения по пропуску (в необходимых случаях) паводков и селевых потоков через недостроенные сооружения с обеспечением их сохранности. Это могут быть решения по сезонности выполнения некоторых видов работ в зависимости от местных условий. В календарном плане должны приводиться указания о сроках возможного образования селевого потока по прогнозам материалов изысканий. ПОС таких сооружений должен охватывает вопросы размещения пунктов службы наблюдения за образованием селевых потоков и обеспечения их надежной связью с диспетчерским пунктом строительства. Должны быть тщательно проработаны вопросы размещения в безопасной зоне объектов производственной базы, жилого поселка и подъездных путей, а также возможных путей эвакуации людей и строительной техники. ПОС должен содержать требования к режиму производства работ в селеопасный период.

Важным элементом ПОС и ППР является пояснительная записка. В ней дается характеристика условий и сложностей строительства, указываются мероприятия по охране труда, по защите окружающей среды, обосновываются размеры складских площадей, число и размеры вспомогательных временных сооружений и помещений, расчеты сетей временных инженерных коммуникаций, выбор машин и механизмов, т.е. обоснование всех решений, принятых в графической части. В пояснительной записке приводятся технико-экономические показатели строительства

ППР может так же содержать технологические карты (ТК) и карты трудовых процессов (КТП).

Технологическая карта (ТК) - это документ, в котором излагаются наиболее рациональные способы и последовательность выполнения рассматриваемого вида работ, организация труда, необходимые ресурсы, калькуляция трудовых затрат. Технологические карты обычно включают текстовой и графический материал, в том числе схемы рабочих мест с указанием фронта работ, границ участков, на которые делится объект (захватки, делянки), места расположения стационарных машин или пути движения и стоянки передвижных машин. ТК могут быть трех видов:

типовыми без привязки к конкретным объектам

типовыми с привязкой к типовым объектам

индивидуальными с привязкой к конкретному проекту

Карты трудовых процессов (КТП) имеет примерно те же цели, что и ТК, но по сравнению с ТК и КТП охватывают меньшее число операций и представляет средство более детальной проработки действий строителей. КТП включают три раздела:

общие сведения о данном виде работы

организация труда и рабочего места

приемы труда

Контрольные вопросы:

В чем разница между понятиями проект организации строительства (ПОС) и проект организации работ (ППР)?

Кто должен разрабатывать технологическую карту (ТК)?

В чем отличие технологической карты и карты трудовых процессов?

Назовите достоинства линейного графика строительных работ.

Как по сетевому графику определить, можно ли задержать выполнение конкретной работы без нарушения общей продолжительности строительства?

В чем отличие строительного генерального плана от генерального плана строящегося объекта?