- •Поверхностная обработка полупроводниковых материалов

- •Кремний - основной материал для полупроводниковых интегральных микросхем

- •1.2. Механическая обработка кремниевых пластин

- •1.3. Химическое травление кремния

- •1.4. Плазмохимическое травление кремния

- •2. Диэлектрические пленки на кремнии

- •2.1. Термическое окисление кремния

- •2.2. Методы контроля параметров диэлектрических слоев

- •2.3. Контроль заряда на границе раздела полупроводник - диэлектрик

- •2.4. Осаждение диэлектрических пленок

- •3. Введение примесей в кремний или легирование полупроводниковых материалов

- •3.1. Диффузия примесей в полупроводник

- •3.2. Эпитаксия

- •3.3. Ионное легирование полупроводников

- •Средние величины пробегов и нормальных отклонений в кремнии, нм

- •4. Технология литографических процессов

- •4.1. Классификация процессов литографии

- •4.2. Схема фотолитографического процесса

- •4.3. Фоторезисты

- •4.4. Фотошаблоны

- •4.5. Технологические операции фотолитографии

- •4.6. Электронолитография

- •4.7. Рентгенолитография

- •5. Металлизация

- •5.1. Свойства пленок алюминия

- •5.2. Создание омических контактов к ис

- •5.3. Использование силицидов металлов

- •5.4. Многоуровневая металлизация

- •6. Ионно-плазменные методы в технологичечких процессах микро_ наноэлектроники

- •6.1. Классификация ионно-плазменных процессов нанесения тонких пленок

- •6.2. Технологические источники ионов для процессов формирования пленок

- •6.3. Формирование тонких пленок с использованием магнетронных распылительных систем

- •7. Микролитография.

- •7.1. Классификация методов плазменного травления

- •7.2. Обработка поверхности подложек вне зоны плазмообразования

- •7.2.1. Ионно-лучевое травление

- •7.2.2. Реактивное ионно-лучевое травление

- •7.3. Обработка подложек непосредственно в зоне плазмообразования

- •7.3.1. Ионно-плазменное травление

- •7.3.2. Реактивное ионно-плазменное травление

- •7.3.3. Плазменное травление

- •8. Свч плазменные процессы и устройства

- •8.1. Общая характеристика

- •8.2. Области использования свч энергии в производстве изделий микро- и наноэлектроники

- •8.3. Конструктивные решения свч газоразрядных устройств технологического назначения

6.3. Формирование тонких пленок с использованием магнетронных распылительных систем

В

магнетронных распылительных системах

(MSS)

формирование пленок производится

распылением мишени (катода) из

аномального тлеющего разряда в скрещенных

Е![]() Н

полях.

Линии магнитного поля в области мишени

расположены параллельно ее поверхности

так, что электроны, эмиттируемые из

мишени под действием ионной бомбардировки,

захватываются магнитным полем и

совершают движение по замкнутым

циклоидальным траекториям. В результате

замагничивания электронов резко

увеличивается интенсивность

электрон-атомного взаимодействия, и

как следствие, возрастает степень

ионизации плазмы и плотность ионного

тока. Таким образом, эффект наложения

магнитного поля эквивалентен увеличению

давления газа. Эквивалентное давление

определяется по формуле:

Н

полях.

Линии магнитного поля в области мишени

расположены параллельно ее поверхности

так, что электроны, эмиттируемые из

мишени под действием ионной бомбардировки,

захватываются магнитным полем и

совершают движение по замкнутым

циклоидальным траекториям. В результате

замагничивания электронов резко

увеличивается интенсивность

электрон-атомного взаимодействия, и

как следствие, возрастает степень

ионизации плазмы и плотность ионного

тока. Таким образом, эффект наложения

магнитного поля эквивалентен увеличению

давления газа. Эквивалентное давление

определяется по формуле:

![]()

где

рэкв

— рабочее давление в отсутствие

магнитного поля,

![]() — время между столкновениями электрона

с атомами рабочего газа,

— время между столкновениями электрона

с атомами рабочего газа,

![]() — циклотронная частота электрона.

— циклотронная частота электрона.

Ионизированные атомы под действием электрического поля ускоряются и бомбардируют поверхность мишени. Процесс бомбардировки вызывает распыление атомов мишени, которые затем конденсируются на подложке в виде тонкой пленки.

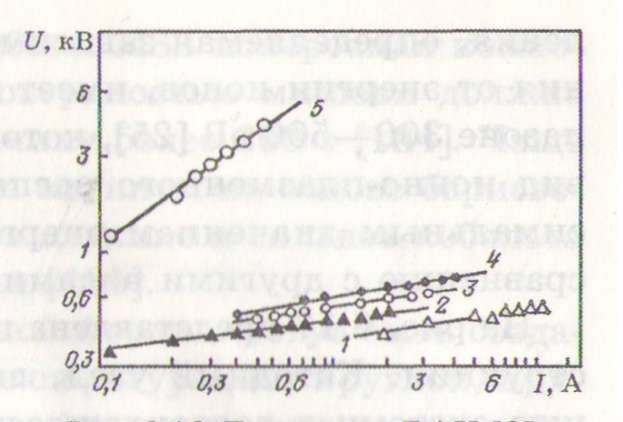

Увеличение эффективности ионизации в MSS ведет к возрастанию плотности ионного тока (примерно в 100 раз по сравнению с диодными распылительными системами без магнитного поля), что приводит к существенному (в 50—100 раз) увеличению скорости распыления материала мишени и, следовательно, более высокой скорости осаждения распыленного потока. Кроме того, низкое полное сопротивление плазмы позволяет существовать разряду в MSS при более низком по сравнению с диодными системами рабочем давлении. Плотность тока на катоде MSS достигает 60 мА/см2, а плотность мощности до 40 Вт/см2. Сравнительные ВАХ MSS с планарной и цилиндрической мишенью, а также диодной распылительной системы при распылении Аl в Аr приведены на рис. 6.16.

Большой объем аналитических исследований по использованию MSS для форм. Было установлено, что существенное влияние на ВАХ оказывают рабочее давление, магнитная индукция, материал мишени и степень его эрозии. С уменьшением давления ВАХ сдвигаются в область больших рабочих напряжений. Аналогичное влияние оказывает уменьшение магнитной индукции. Поскольку при низком давлении разряд в MSS поддерживается в основном за счет вторичных электронов, эмиттируемых с мишени в результате ионной бомбардировки, то на ВАХ большое влияние оказывает материал мишени. В результате эрозии мишени в зоне распыления образуется своеобразный полый катод и улучшаются условия локализации плазмы, что приводит к сдвигу ВАХ в область меньших рабочих напряжений, причем этот сдвиг растет с увеличением давления.

Рис. 6.16. Типичные ВАХ [8]: 1 - МРС планарного типа с прямоугольной мишенью;

2 - МРС с цилиндрической полой мишенью; 3 - МРС планарного типа с кольцевой мишенью;

4 - МРС с цилиндрической мишенью; 5 - диодная распылительная система без

магнитного поля(во всех случаях распыления Al для МРС p=0,13 Па, для диодной РС p=6,5 Па)

В общем случае ВАХ описывается выражением

![]() (6.13)

(6.13)

где

![]() — коэффициент, зависящий от конструкции

MSS,

U0

— минимальное напряжение, необходимое

для поддержания разряда.

— коэффициент, зависящий от конструкции

MSS,

U0

— минимальное напряжение, необходимое

для поддержания разряда.

Квадратичная зависимость тока от напряжения обусловлена пространственным зарядом, который ограничивает электронный ток, текущий от мишени вдоль линий магнитного поля. Эффективность процесса плазмообразования в MSS в 5 раз выше, чем в диодных системах без магнитного поля. Поскольку энергетическая эффективность процесса распыления, определяемая зависимостью коэффициента распыления от энергии ионов, имеет максимальное значение в диапазоне 300—500 эВ, который характерен для MSS, этот вид ионно-плазменного распыления характеризуется максимальным значением энергетической эффективности по сравнению с другими видами распылительных систем.

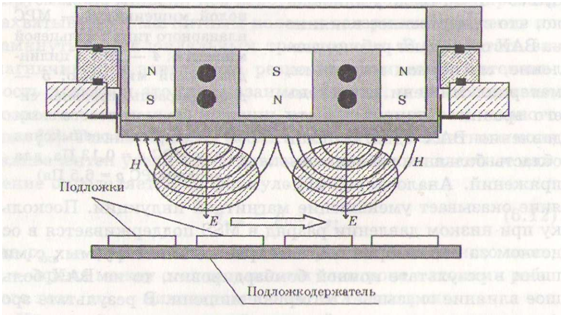

На рис. 6.17 представлена планарная MSS фланцевой конструкции. Катодный узел, включающий мишень, магнитную систему и водоохлаждаемый держатель, электрически изолирован от стенок камеры кольцом из керамики или другого изоляционного материала. Магнитная система может

Рис. 6.17. Магнетронная распылительная система с пленарным катодом

быть выполнена с использованием соленоида, что обеспечивает гибкость функционирования, однако более традиционным вариантом является использование постоянных магнитов, что обьясняется меньшей тепловой нагрузкой на мишень, а также лучшей надежностью и конструктивной гибкостью. В MSS магниты размещаются так, что один магнитный полюс расположен на центральной оси мишени, а второй магнитный полюс формируется кольцом магнитов по внешнему краю мишени. Центральный магнит и внешнее кольцо магнитов шунтируются с задней стороны магнито- проводом. Над поверхностью мишени магнитное поле формирует замкнутый контур, имеющий форму тороида, и электроны дрейфуют вдоль этой области под действием силы Лоренца. Для эффективной работы MSS поперечная компонента магнитного поля над поверхностью мишени должна составлять, как правило, величину более 200 э. Чаще всего применяются постоянные магниты на основе бариево-стронциевых ферритов, сплавов альнико и сплавов кобальта с редкоземельными элементами.

Используя магниты различной формы, могут быть созданы катодные узлы различных конфигураций: круглой, прямоугольной и т. д. при условии формирования над поверхностью мишени замкнутого контура с одинаковыми параметрами электрического и магнитного полей. На рис. 6.18

Рис. 6.18. Разрядная область планарной MSS с протяженной прямоугольной мишенью

представлена разрядная область планарной MSS с протяженной прямоугольной мишенью.

При подаче больших удельных мощностей для достижения требуемой скорости распыления, необходимо обеспечить эффективный тепловой и электрический контакт между мишенью и корпусом, поскольку большая часть прикладываемой мощности должна рассеиваться системой охлаждения. Существует множества вариантов катодных узлов с прямым и косвенным охлаждением мишеней проточной водой. Непосредственный контакт проточной воды с тыльной стороной мишени обеспечивает максимальную эффективность процесса охлаждения, однако опасность прорыва воды при образовании трещины в мишени или при чрезмерном увеличении зоны эрозии ограничивает применение этого способа охлаждения. Конструкции с косвенным охлаждением используют водоохлаждаемый медный держатель, который может являться неразъемной составной частью несущей конструкции катодного узла. Однако такой вариант обеспечивает меньшие удельные тепловые нагрузки. Хороший тепловой контакт мишени с держателем может обеспечиваться с использованием припоев на основе индия.

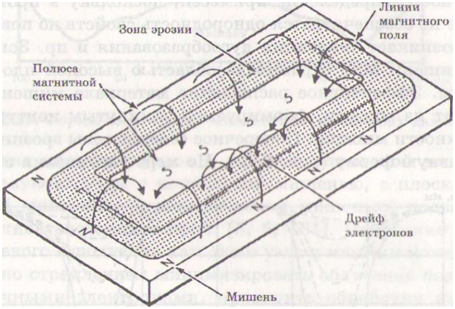

В MSS планарного типа распыляемая мишень обычно представляет собой пластину толщиной от 2 до 15 мм. В мишени недопустимы включения, пустоты, трещины, неравномерное распределение примесей, поскольку в противном случае не обеспечивается однородность свойств по поверхности, возникает тенденция дугообразования и пр. Зона эрозии мишени MSS ограничена областью высокой плотности плазмы. Эффективное распыление материала мишени происходит из области, формируемой замкнутым контуром на поверхности мишени. Поперечное сечение зоны эрозии имеет

Рис. 6.19. Изменение глубины зоны эрозии планарного магнетрона с круглой мишенью в процессе ее распыления

F-образную форму (рис. 6.19). По мере увеличения степени эрозии скорость осаждения распыляемого материала снижается. Коэффициент использования материала мишени MSS достигает значений 25—45 % в зависимости от конфигурации магнитной системы . В МРС с несколькими зонами эрозии или зоной сложной формы может быть достигнут более высокий коэффициент использования материала мишени. Отмечено, что коэффициент использования материала мишени может быть увеличен путем снижения рабочего давления (рис. 6,20).

Рис. 6.20. Формы зоны эрозии мишени при различных давлениях

Кроме катодных узлов с плоской планарной мишенью используются узлы с конической мишенью, с плоской фасонной мишенью, цилиндрической мишенью, подвижной магнитной системой и проч. Изменение конструктивного исполнения катодного узла и мишени может быть вызвано стремлением минимизировать облучение подложек вторичными электронами, проводить обработку изделий сложной формы, а также повысить коэффициент использования мишени.

Потребляемая MSS мощность составляет, как правило, от 0,3 до 20,0 кВт при напряжении 0,4—0,7 кВ. В MSS, потребляющих большую удельную мощность, резко обостряется проблема предотвращения дугообразования между катодом и анодом, а также на поверхности мишени, что может привести к образованию капельной фазы и нестабильности разряда. Кроме того, максимальная плотность тока в МРС

30—60

мА/см2

лимитируется обеспечением надежного

теплоотвода от катодного узла MSS.

Скорости осаждения материалов в MSS

могут

достигать значений 300

![]() /с,

однако для материала в твердом состоянии

максимально допустимая удельная

мощность ограничиваются его

теплопроводностью. Известны сообщения

о формировании с использованием MSS

пленок

меди распылением жидкофазной мишени

со скоростью

до 800

/с, т. е. об объединении процесса распыления

и испарения.

/с,

однако для материала в твердом состоянии

максимально допустимая удельная

мощность ограничиваются его

теплопроводностью. Известны сообщения

о формировании с использованием MSS

пленок

меди распылением жидкофазной мишени

со скоростью

до 800

/с, т. е. об объединении процесса распыления

и испарения.

При распылении мишеней из магнитных материалов для уменьшения шунтирующего действия на магнитное поле МРС чаще всего уменьшают толщину слоя материала мишени (до уровня порядка 1 мм), либо используют дополнительный источник магнитного поля.

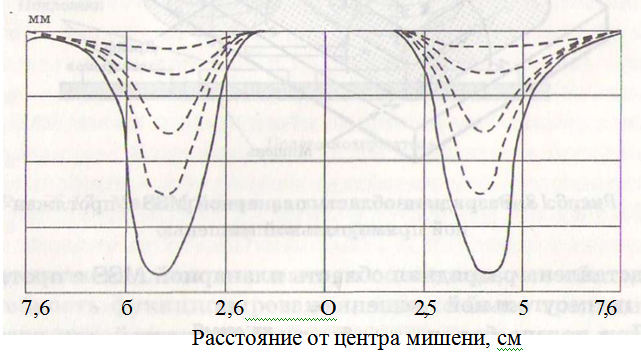

Рис. 6.21, Зависимость скорости осаждения пленок от мощности разряда MSS при рабочем давлении Аг 0,1 Па и расстоянии мишень—подложка 7,5 см

Поскольку энергии распыляющих ионов в MSS не превышают 600—700 эВ, то скорость формирования пленок находится в прямой зависимости от мощности разряда (рис. 6.21). При этом основная температурная нагрузка на подложку (до 60 %) создается потоком высокоэнергетичных электронов из областей с большой осевой составляющей магнитного поля.

Наряду с мощностью на параметры процесса осаждения и свойства осаждаемых слоев оказывает влияние давление рабочего газа, температура подложки, а также напряжение смещения. В общем случае: увеличение давления может изменять структурно-фазовые свойства пленок и характер внутренних напряжений; с увеличением температуры, увеличивается размер зерна вследствие увеличения подвижности атомов осаждаемого материала; подача отрицательного смещения на пластину вызывает бомбардировку растущей пленки ионами, что стимулирует целый ряд эффектов, рассмотренных в подразделе 6.2.

Достоинствами метода магнетронного распыления являются: возможность получать пленки металлов, сплавов, полупроводников и диэлектриков (в случае использования реактивных процессов); высокая скорость осаждения (до нескольких сотен /с), а следовательно, и высокая чистота пленок; относительно высокая адгезия и низкая пористость пленок; возможность изменения параметров пленок за счет потенциала смещения на подложке, давления и состава газовой среды; более низкое по сравнению с другими ионно- плазменными методами радиационное и тепловое воздействие на обрабатываемую структуру; возможность использования процесса самораспыления некоторых материалов при высоких плотностях тока на мишени; а также возможность создания линий непрерывного действия.

К недостаткам метода относятся: сложность реализации методов ионного ассистирования из автономного источника ионов вследствие различных диапазонов давлении этих устройств; сравнительно низкий коэффициент использования материала мишени (около 25 % для плоской мишени); сравнительно высокая неравномерность осаждаемой пленки по толщине за счет распыления материала из узкой зоны эрозии, что требует использования устройств перемещения подложек; высокие требования к качеству используемых мишеней для предотвращения нестабильности процесса осаждения; сравнительно высокое давление рабочего газа (как правило, не менее 0,1 Па).

Современные тенденции развития методов формирования пленок с использованием MSS предполагают устранение некоторых из означенных недостатков. Представляется чрезвычайно перспективным уменьшение рабочего давления MSS ниже уровня 0,1 Па, что позволяет значительно изменять физические условия формирования пленок, а также дает возможность модифицировать процесс осаждения пленок использованием бомбардирующей ионной компоненты выращиваемой фазы. При этом основными характеристиками распыления при низком давлении являются: реализация процесса sight-of-line осаждения (т. е. минимизация межатомного взаимодействия при транспортировке распыленного потока); возможность формирования пленок с напряжениями сжатия; возможность распыления мишени ионами осаждаемого материала (самораспыление). Подобный подход открывает новые области применения магнетронного распыления, в частности для эффективного формирования защитных покрытий, покрытий со специальными свойствами (антифрикционные, антикоррозионные и др.). Уменьшение рабочего давления до уровня менее 0,1 Па увеличивает гибкость в проектировании распылительных систем за счет возможности значительного увеличения дистанции мишень—подложка, а также позволяет реализовывать процессы ионно-стимулированного осаждения с использованием автономных ионных источников — так называемый процесс ионного ассистирования магнетронному распылению (ion bean assisted magnetron — IBAM).

Основной проблемой формирования разряда низкого давления в MSS является недостаточная концентрация заряженных частиц. Наиболее очевидным путем решения этой проблемы является увеличение напряженности магнитного поля у поверхности мишени. Однако давление распыления магнетрона, магнитное поле которого сбалансировано и формируется только одним внутренним магнитом или электромагнитом, уменьшается с увеличением Н до некоторого предела, который может быть преодолен только новым качественным улучшением в ограничении плазмы. Эффективным путем уменьшения рабочего давления является предотвращение попадания линий магнитного поля за края мишени, что может быть осуществлено оптимизацией распределения магнитного поля над мишенью магнетрона посредством использования дополнительного источника магнитного поля в периферийной области разряда. Ограничение плазмы также может быть реализовано в MSS с электрическими зеркалами и многокатодных несбалансированных MSS с замкнутой конфигурацией магнитного поля. Дополнительная ионизация газа может быть достигнута также использованием электронной эмиссии из накального или полого катодов, а также индуктивно связанным ВЧ или СВЧ разрядом.

Одним из перспективных направлений развития MSS является разработка так называемых несбалансированных магнетронов (unbalanced magnetron — UBM).

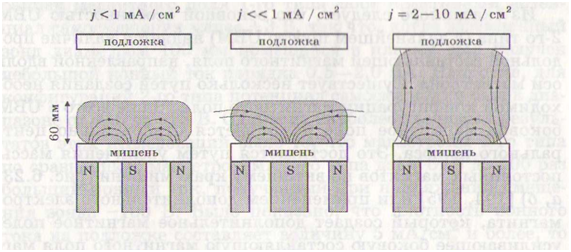

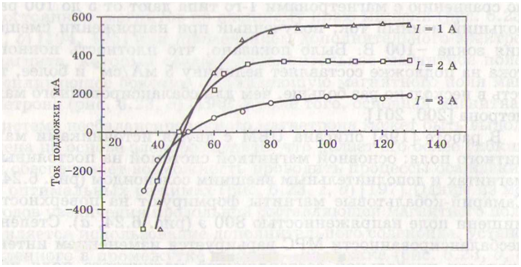

В обычном, или сбалансированном, магнетроне плазменный разряд с высокой концентрацией частиц ограничивается областью мишени. Зона плотной плазмы распространяется на расстоянии порядка 60 мм от поверхности мишени. Пленки, выращенные в пределах этой области, подвергаются одновременной ионной бомбардировке. Если подложка установлена за пределами этой области, она подвергается воздействию области низкой плотности плазмы, а потока ионов, бомбардирующих подложку (обычно < 1 мА/см2 ) чаще всего недостаточно для модификации структуры пленки. Для управления свойствами пленок ионной бомбардировкой в этом случае необходимо повышение энергии ионов, что может быть реализовано повышением отрицательного смещения подложки. Однако повышение энергии ионов может привести к возникновению дефектов в пленке, а также возрастанию внутренних напряжений, и во многих случаях отрицательно влияет на параметры слоев. Для осаждения плотных пленок без больших внутренних напряжений предпочтительны ионы низкой энергии (до 100 эВ) при высокойплотности ионного тока на подложку (> 2 мА/см2 ).

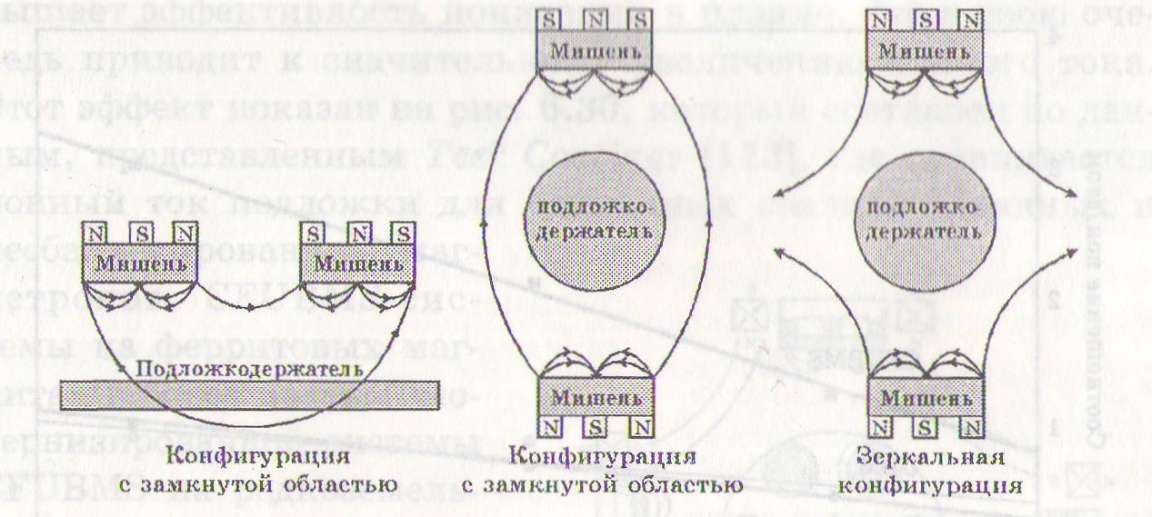

а б в

Рис. 6.22. Типы конфигураций магнетронов

В UBM (рис. 6.22,а б в), в отличие от обычных магнетронов, не все линии магнитного поля замкнуты между центральным и внешним полюсами магнитной системы. В UBM 1-го типа (рис. 6.22, б) центральный полюс усилен относи¬тельно внешнего полюса. В этом случае незамкнутые линии магнитного поля с центрального полюсного наконечника направлены к стенкам камеры. При этом практически устраняется продольная составляющая магнитного поля, что дает низкую плотность плазмы в области подложки. Применение UBM 1-го типа позволило получить покрытия с управляемой и воспроизводимой пористостью примерно в 1000 раз большей, чем у плотного материала [193]. Пленки дан¬ного типа имеют большой потенциал применения, например, как катализаторы или поглощающие покрытия.

Данные условия реализуются в несбалансированных маг- нетронных распылительных системах. Термин "несбалансированный магнетрон" первыми использовали Window и Savvides [191] при исследовании семи типов планарных магнетронов с различной конфигурацией магнитного поля. Данные конфигурации были разделены на три группы, представленные на рис. 6.22. Первый случай (рис. 6.22, а) — это обычный, или сбалансированный, магнетрон, в котором внутренний и внешние магниты подобраны таким образом, что все силовые линии, выходящие из мишени от одного полюса магнитной системы, замыкаются на другой полюс в области мишени.

В UBM 2-го типа (рис. 6.22, в) внешний полюс усилен относительно центрального полюса. В этом случае незамкнутые линии магнитного поля с периферии катода направлены к подложке и вторичные электроны имеют возможность двигаться вдоль силовых линий. Следовательно, плазма в UBM 2-го типа полностью не ограничена примишенной областью и может распространяться до подложки. В данном случае из плазмы могут извлекаться ионные токи значительной плотности даже без внешнего смещения подложки. Несбалансированные магнетроны 2-го типа имеют большой потенциал для методов ионно-стимулированного формирования пленок, особенно для слоев с повышенными трибологическими характеристиками. Поэтому исследованию UBM уделяется в последнее время повышенное внимание.

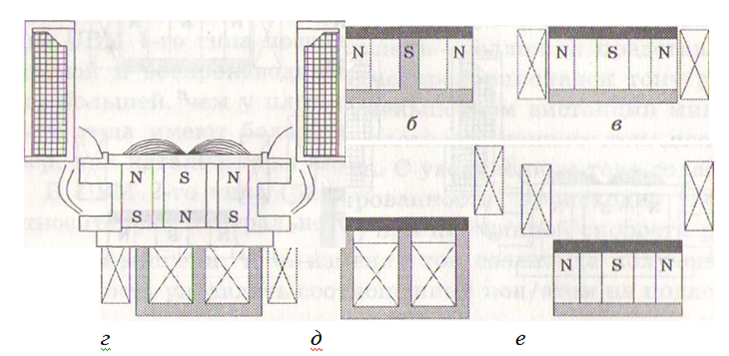

Из сказанного следует, что основной особенностью UBM 2-го типа (в дальнейшем просто UBM) является наличие продольной составляющей магнитного поля, направленной вдоль оси магнетрона. Существует несколько путей создания необходимой конфигурации магнитного поля. Чаще всего в UBM боковое магнитное поле усиливается относительно центрального полюса. Это достигается путем увеличения массы постоянных магнитов по внешнему краю мишени (рис. 6.23, а, б) или применением дополнительного электромагнита, который создает дополнительное магнитное поле, усиливающее боковую составляющую магнитного поля магнетрона (рис. 6.23, в). Кроме того, основная магнитная система несбалансированного магнетрона может быть выполнена на основе электромагнита, что делает его более гибким и обеспечивает возможность проводить процессы осаждения в оптимальных режимах (рис. 6.23, г, д). Одним из методов увеличения продольной составляющей магнитного поля является использование дополнительного соленоида, установленного в промежутке мишень—подложка (рис. 6.23, д, е), что позволяет оперативно изменять конфигурацию линий магнитного поля в области мишень—подложка и управлять соотношением ион/атом в процессе осаждения. Разработаны также несбалансированные магнетроны, в которых конфигурация магнитного поля может изменяться без использования электромагнитов.

Window и Savvides отметили, что магнетроны с конфигурацией магнитного поля 1-го типа дают позитивный потенциал самосмещения менее +3 В, так что, когда заземленный зонд диаметром 100 мм помещался в плазму был получен небольшой ионный ток порядка 0,5—2,0 мА. Напротив, для конфигураций 2-го типа потенциал самосмещения был в диапазоне от -16 до -23 В. Одним из наиболее значимых результатов этих исследований было то, что магнетроны 2-го типа по сравнению с магнетронами 1-го типа дают от 5 до 100 раз больший ионный ток, полученный при напряжении смещения зонда -100 В. Было показано, что плотность ионного тока на подложке составляет величину 5 мА/см и более, то есть в несколько раз больше, чем для сбалансированного магнетрона .

Рис. 6.23. Компоновочные схемы несбалансированных магнетронных распылительных систем

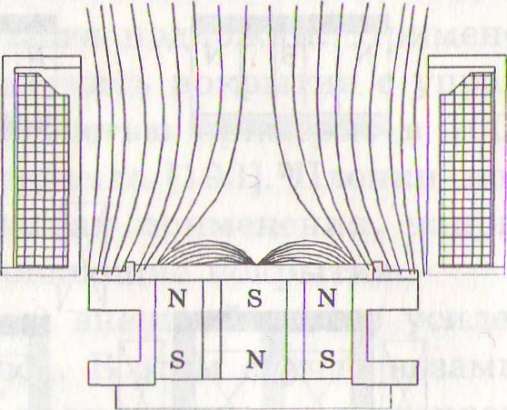

Существует UBM с двумя источниками магнитного поля: основной магнитной системой на постоянных магнитах и дополнительным внешним соленоидом (рис. 6.24). Самарий-кобальтовые магниты формируют на поверхности мишени поле напряженностью 800 э (рис. 6.24, а). Степень несбалансированности МРС варьируется изменением интенсивности продольной составляющей магнитного поля над мишенью

(рис. 6.24, б). В качестве мишени использован диск из А1 (99,9 % чистоты) толщиной 4,5 мм. Расстояние мишень—подложка составляло 85, 120 и 150 мм. Рабочее давление несбалансированной МРС изменялось в пределах (2,2—10) 10-2 Па. Ток разряда МРС достигал 4,5 А при напряжении 350—650 В. Было установлено, что напряжение самосмещения зависит только от тока разряда МРС и не зависит от напряжения разряда. Напряжение самосмещения подложки изменялось от -24 до -20 В при токе разряда МРС от 0,2 до 3,1 А. При отсутствии дополнительного смещения на подложке наблюдался отрицательный ток, при увеличении напряжения смещения происходит уменьшение тока (рис. 6.25). Дальнейшее увеличение напряжения смещения приводит к изменению полярности, а при достижении значения 80—90 В наступает насыщение.

Рис. 6.25. Зависимость тока подложки от напряжения смещения

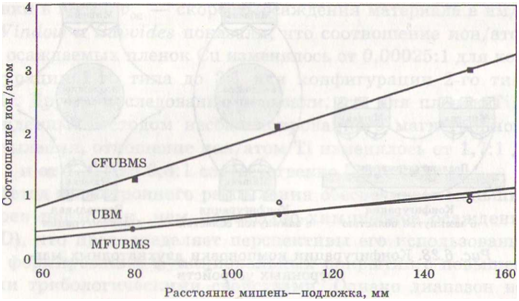

Зависимость суммарного тока пучка от тока разряда при различной дистанции мишень—подложка представлен на рис. 6.26. Ток пучка прямо пропорционален току разряда UBM и увеличивается с уменьшением дистанции мишень— подложка. Показано, что плотность ионного тока достигала 8 мА/см2 на оси устройства. С увеличением тока соленоида, т. е. степени несбалансированности, происходит увеличение тока пучка (рис. 6.27) при постоянной скорости распыления мишени, т. е. изменяя ток соленоида получена возможность управлять соотношением ион/атом на подложке.

Рис. 6.26. Зависимость сум- Рис.6.27. Зависимость плотно-

марного тока пучка UBM от сти ионного тока на подложку

тока разряда от тока соленоида

В результате анализа различных данных по исследованию UBM продемонстрировано, что осевая составляющая магнитного поля в промежутке мишень—подложка позволяет поддержать значительную ионную бомбардировку при низких энергиях, с приемлемым отношением ион/атом при достаточно низком (10-2 Па) давлении.

Как было отмечено выше, на свойства осаждаемых покрытий большое влияние оказывает поток ионов, бомбардирующий поверхность осаждаемой пленки. Ионный ток подложки и плотность тока подложки зависят от тока разряда UBM и расстояния мишень—зонд, и не могут точно описать свойства той или иной несбалансированной магнетронной системы. В UBM ионный ток, поступающий на подложку, прямо пропорционален току разряда. Скорость осаждения пропорциональна току разряда (при неизменном напряжении). В результате, в отличие от некоторых других процессов ионного осаждения, при повышении скорости осаждения отношение ионного потока к потоку осаждаемых атомов на определенном расстоянии остается постоянным. Поэтому степень несбалансированности МРС можно более полно охарактеризовать отношением ион/атом. Данное отношение может быть оценено следующим образом:

![]() (6.14)

(6.14)

![]() (6.15)

(6.15)

(6.16)

(6.16)

где

Jt

— количество прибывающих ионов,

Jv

— количество осаждаемых атомов, ji

—

плотность ионного тока в мА/см2;

Mv

— масса осаждаемых атомов в атомных

единицах массы, ти

=

1,66

10-24

г/а. е. м. — единичная масса,

р

— плотность пленки в г/см ,

![]() — скорость осаждения материала в нм/с.

— скорость осаждения материала в нм/с.

Window и Savvides показали, что соотношение ион/атом для осаждаемых пленок Си изменялось от 0,00025:1 для конфигурации 1-го типа до 2:1 для конфигурации 2-го типа. Другие исследования показали, что для пленок TiN, осажденных методом несбалансированного магнетронного распыления, отношение ион/атом Ti изменялось от 1,7:1 до 5,3:1 и от 1,4:1 до 6,3:1 соответственно.

Метод магнетронного распыления обеспечивает меньший нагрев подложек, чем парофазно-химическое осаждение (CVD), что предопределяет перспективы его использования для формирования функциональных покрытий с повышенными трибологическими свойствами. Однако диапазон использования MSS и UBM все еще недостаточно широк в силу определенных недостатков метода магнетронного распыления. Одной из проблем является "затенение" при обработке изделий сложной формы, имеющих объемную поверхность. Для получения равномерной толщины пленки используется вращение подложки, но в этом случае покрытие накладывается послойно, что может изменять его структурные параметры. В случае использования сложного перемещения подложек, возрастает стоимость оборудования и уменьшается скорость осаждения пленок. По данной причине в начале восьмидесятых годов для более равномерного покрытия объемных деталей был разработан ряд многокатодных распылительных систем. Данный метод успешно использовался для осаждения покрытий на небольшие детали, например оптические линзы, а расстояние мишень—подложка составляло порядка нескольких сантиметров.

Тогда же было отмечено, что в двухкатодных MSS магнитные системы магнетронов могут конфигурироваться с идентичной или противоположной полярностью. В дальнейшем было отмечено, что при определенных условиях использование многокатодных устройств позволяет достигать, эффекта, характерного для несбалансированного магнетронного распыления. Такие конфигурации были описаны соответственно как "зеркальная" (mirrored) и "с замкнутой областью" (closed field) (рис. 6.28) При зеркальной конфигурации полярность магнитных систем обоих магнетронов идентична.

Рис. 6.28. Конфигурации компоновки двухкатодных магнетронных устройств

В данном случае взаимодействие магнитных полей магнетронов приводит к тому, что часть незамкнутых линий магнитного поля внешних магнитов направлена к стенкам камеры. Вторичные электроны, двигаясь по линиям магнитного поля, имеют значительную расходимость, что предопределяет низкую плотность плазмы в области подложки. Напротив, при конфигурации с замкнутой областью, линии магнитного поля замкнуты между магнетронами. Поток вторичных электронов на стенки камеры незначителен и подложка в данном случае лежит в области высокой плотности плазмы. Так, например, при последние конструкции магнетронов для CFUBMS систем разрабатываются с использованием редкоземельных магнитов с напряженности магнитного поля на поверхности мишени Ti порядка 500 э напряженность магнитного поля в центре замкнутой области, т. е. в области подложки, составляет около 20 э. Это позволяет достигать скорости осаждения, сравнимой со скоростью осаждения сбалансированных магнетронов при уровне ионной бомбардировки подложки, расположенной на расстоянии 10 см, сопоставимой с несбалансированными магнетронами. Подобные эффекты предопределили резко возросшую интенсивность исследований в этом направлении, а конфигурация магнетронного распыления с замкнутой областью получила обозначение как метод CFUBMS (closed field unbalanced magnetron sputtering), Сравнительная эффективность использования CFUBMS систем представлена на рис. 6.29. При этом влияние замкнутой магнитной области на соотношение ион/атом становится более явным при увеличении расстояния мишень—подложка.

Рис. 6.29. Зависимость отношения ион/атом от расстояния мишень—подложка для различных конфигураций процесса несбалансированного магнетронного распыления: CFUBMS — распыление в замкнутой области; MFUBMS — зеркальная конфигурация; UBMS — несбалансированное магнетронное распыление

высокой коэрцитивной силой, что позволяет повысить напряженность магнитного поля на поверхности мишени до 1000 э. Увеличение напряженности магнитного поля повышает эффективность ионизации в плазме, что в свою очередь приводит к значительному увеличению ионного тока. Этот эффект показан на рис. 6.30, который составлен по данным, представленным Teer Coatings , где сравнивается ионный ток подложки для одиночных сбалансированных и несбалансированных магнетронов, CFUBMS-сис- темы на ферритовых магнитах и более поздней модернизированной системы CFUBMS на редкоземельных магнитах.

Рис. 6.30. Зависимость тока подложки от напряжения смещения для различных конфигураций магнетронного распыления:

1 — CFUBMS-система на магнитах из редкоземельных материалов; 2 — CFUBMS-система на ферритовых магнитах; 3 — UBMS;

4 — сбалансированный магнетрон

В начале 90-х годов был разработан и запатентован ряд промышленных и исследовательских многокатодных CFUBMS-систем. В этих и других аналогично разработанных системах четное количество расположенных напротив друг друга магнетронов окружает вращающийся подложкодержатель (рис. 6.31). Магнитные системы смежных магнетронов имеют противоположные полярности и линии поля замкнуты между ними.

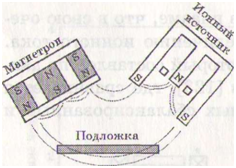

Одним из направлений развития методов магнетронного распыления является ионно-стимулированное формирование пленок с использованием автономных ионных источников (IBAM). Реализация такого процесса позволяет: точно контролировать состав и энергию, а также угол падения бомбардирующих частиц на подложку; расширить диапазон энергий обрабатывающих ионов от десятков эВ до единиц кэВ, обеспечить режимы ионного ассистирования независимо от режимов MSS (например для предварительной очистки), что позволяет в широких пределах оказывать воздействие на физические параметры пленок, а также допускает высокий уровень контролируемости процесса фазообразования. Однако, для реализации метода IBAM необходимо совместить диапазоны давлений магнетронного распылительного устройства и независимого источника ионов и исключить негативное взаимовлияние разрядов. Перспективным вариантом

представляется использование в процессах IBAM ионного источника с разрядом в скрещенных ЕхН полях (УАС или ТХУ) и MSS или UBM пониженного до уровня 10"2—10"1 Па давления. В этом случае, кроме того, представляет интерес использование магнитной системы источника ионов для создания эффекта несбалансированности с замкнутой областью CFUBMS. Вариант несбалансированного магнетрона в сочетании с торцевым холловским ускорителем в режиме замкнутой области представлен на рис. 6.32. В данном случае линии магнитного поля замкнуты между магнетроном и ионным источником, и подложка находится в области высокой плотности плазмы. Метод ионно-ассистированного CFUBMS позволяет выполнять низкоэнергетическую (порядка 10 эВ) ионную бомбардировку подложки в процессе роста пленок с помощью разряда UBM при одновременной дополнительной ионной бомбардировке ионами с энергией порядка 100 эВ

(используя ТХУ) или энергий порядка 1000 эВ (используя ионный источник на основе УАС).

Рис. 6.32. Метод ионноассистированного несбалансированного магнетронного распыления с замкнутой областью (ионноассистированное CFUBMS) [198]

Повышенный интерес вызывает также использование явления самораспыления в MSS. Имеются три причины, предопределившие интенсивное развитие данного метода: увеличение скорости осаждения пленок, ионизация распыленного материала и отсутствие инертного газа. Последние два фактора влияют на механизм роста пленок и увеличивают химическую активность при формировании компонентных слоев.

Среди других тенденций использования методов магнетронного распыления, хотелось бы выделить объединение магнетронного распыления поверхности в так называемые дуплексные процессы создания покрытий (это название может относиться к любым процессам, в которых комбинируется два метода получения покрытий). Типичным примером является плазменное азотирование низколегированной стали с последующим покрытием износостойким материалом, например нитридом титана (TiN). Упрочненный азотированный слой обеспечивает плавное увеличение твердости к поверхности изделия, и обеспечивает лучшую адгезию покрытия. Результирующий комбинированный слой имеет высокую износостойкость и хорошую усталостную прочность.

К перспективным областям использования методов магнетронного распыления относятся процессы формирования многослойных покрытий и компонентных слоев реактивными методами, включая оксиды, нитриды и карбиды, для получения в том числе твердых, износостойких покрытий, покрытий с низкими фрикционными свойствами, антикоррозионных, декоративных покрытий, а также покрытий со специфическими оптическими или электрическими свойствами.