- •Основные понятия исследования операций

- •Общая постановка задачи исследования операций

- •3. Экономика – математическое моделирования. Основные понятия и определения.

- •4. Математическое программирование

- •5. Постановка задачи линейного программирования.

- •6. Формы представления злп.

- •7.Двойственная задача линейного программирования

- •8. Первая и вторая теоремы двойственности

- •9. Третья теорема двойственности:

- •10. Решения задачи линейного программирования графический методом. Алгоритм решения

- •11. Симплекс-метода решения задач линейного программирования

- •12.Составление симплекс таблиц. Критерий оптимальности

- •Признак оптимальности опорного плана

- •14. Транспортная задача. Постановка задачи

- •15. Транспортная задача. Математическая модель транспортной задачи.

- •16. Транспортная задача открытого и закрытого типа. Математическая модель двойственной задачи.

- •17. Определения транспортной задачи.

- •18. Алгоритм решения транспортных задач. Метод наименьшего элемента

- •19. Метод потенциалов.

- •20. Целочисленное программирования. Постановка задачи целочисленного программирования.

- •21.Метод ветвей и границ.

- •22. Графический метод решения задачи целочисленного программирования. Алгоритм.

- •23. Задача коммивояжера.

- •24.Динамическое программирование. Постановка задачи.

- •25. Принцип оптимальности Беллмана.

- •26.Формулировка задачи и характеристики смо

- •27.Смо с отказами.

- •28.Смо с неограниченным ожиданием

- •29.Смо с ожиданием и с ограниченной длиной очереди

- •30.Сетевое планирование. Основные понятия метода сетевого планирования

- •31.Расчет сетевых графиков

- •32.Нелинейное программирование.

- •33. Условий и безусловий экстремум

- •34.Теория игр. Основные понятия.

- •35.Антагонистические игры.

- •36. Игры с « природой». Критерий Вальда.

- •37. Игры с природой. Критерий Гурвица. Критерий. Сэвиджа.

- •38. Игры с природой. Критерий Лапласа. Критерий Байеса.

9. Третья теорема двойственности:

Двойственные оценки показывают приращение функции цели, вызванное малым изменением свободного члена соответствующего ограничения задачи линейного программирования, т.е.

![]()

В последнем выражении дифференциалы

заменим приращениями. Тогда получим

выражение:![]() ,

если

,

если

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() ,

Экономическое содержание третьей

теоремы двойственности: двойственная

оценка численно равна изменению целевой

функции при изменении соответствующего

ресурса на единицу. Двойственные оценки

yj

часто называются скрытыми теневыми

или маргинальными оценками ресурсов.

,

Экономическое содержание третьей

теоремы двойственности: двойственная

оценка численно равна изменению целевой

функции при изменении соответствующего

ресурса на единицу. Двойственные оценки

yj

часто называются скрытыми теневыми

или маргинальными оценками ресурсов.

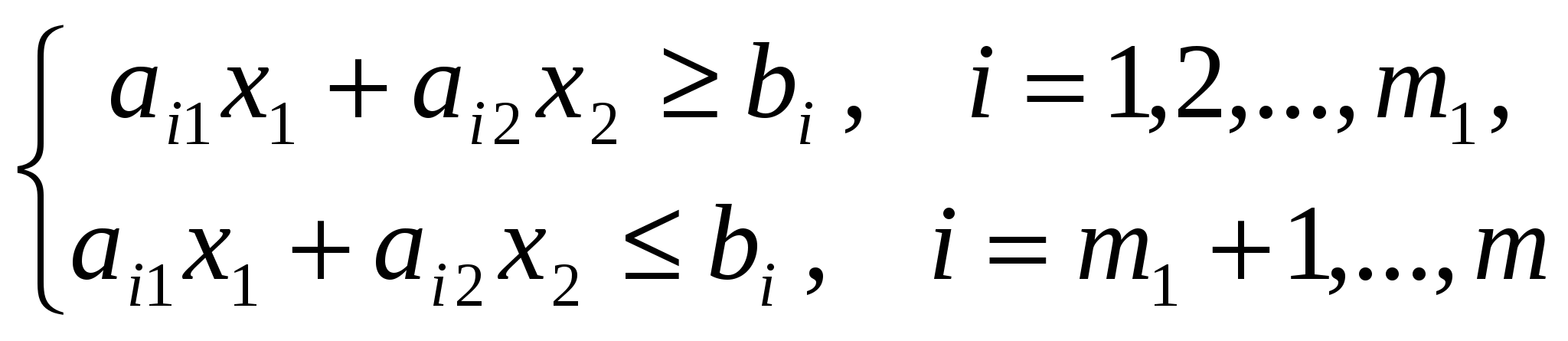

10. Решения задачи линейного программирования графический методом. Алгоритм решения

ейного программирования

применяется только в случае двух

переменных. Стандартная задача

линейного программирования для двух

переменных имеет вид

F = c1x1+c2x2![]() при

ограничениях

при

ограничениях

.

Пусть

геометрическим изображением системы

ограничений является выпуклый

многоугольник ABCDEG (рис. 5.1).

Необходимо

среди точек этого многоугольника найти

такую точку, в которой линейная функция

F = c1x1+c2x2

принимает максимальное (или минимальное)

значение.

При использовании

графического метода используется линия

уровня.

Линией уровня функции

F(x1;x2)

называется множество всех точек (x1;x2),

в которых функция принимает постоянное

значение а, т.е. F =a, или

c1x1+c2x2=а.

(5.1)

Итак, на многоугольнике решений

следует найти точку, через которую

проходит линия уровня функции F с

наибольшим (если линейная функция

максимизируется) или наименьшим (если

она минимизируется) уровнем.

Уравнение

линии уровня функции (5.1) есть уравнение

прямой линии. При различных значениях

а линии уровня параллельны, так как

их угловые коэффициенты определяются

только соотношением между коэффициентами

с1 и с2 и,

следовательно, равны.

Свойство

линии уровня линейной функции. При

параллельном смещении линии в одну

сторону у

.

Пусть

геометрическим изображением системы

ограничений является выпуклый

многоугольник ABCDEG (рис. 5.1).

Необходимо

среди точек этого многоугольника найти

такую точку, в которой линейная функция

F = c1x1+c2x2

принимает максимальное (или минимальное)

значение.

При использовании

графического метода используется линия

уровня.

Линией уровня функции

F(x1;x2)

называется множество всех точек (x1;x2),

в которых функция принимает постоянное

значение а, т.е. F =a, или

c1x1+c2x2=а.

(5.1)

Итак, на многоугольнике решений

следует найти точку, через которую

проходит линия уровня функции F с

наибольшим (если линейная функция

максимизируется) или наименьшим (если

она минимизируется) уровнем.

Уравнение

линии уровня функции (5.1) есть уравнение

прямой линии. При различных значениях

а линии уровня параллельны, так как

их угловые коэффициенты определяются

только соотношением между коэффициентами

с1 и с2 и,

следовательно, равны.

Свойство

линии уровня линейной функции. При

параллельном смещении линии в одну

сторону у ровень

только возрастает, а при смещении в

другую сторону – только убывает.

Пусть

имеется три линии уровня

F =

c1x1+c2x2

= а1, (І)

F =

c1x1+c2x2=а2,

(ІІ)

F = c1x1+c2x2=а3,

(ІІІ)

причем линия (ІІ) заключена

между линиями (І) и (ІІІ). Тогда a1<a2<a3</a</a

или a1>a2>a3.

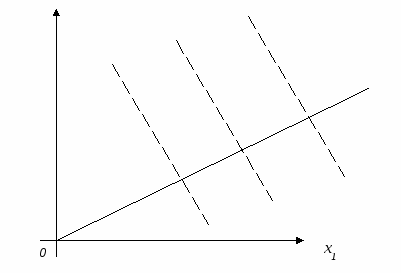

В

самом деле, на линии (перпендикулярной

к линиям уровня (рис.5.2)) уровень является

линейной функцией, а значит, при смещении

в одном из направлений возрастает, а в

другом убывает.

х2

ІІІ

ІІ

І

F=a3

F=a1

F=a2

Рис. 5.2

Таким

образом, все линии уровня являются

прямыми, перпендикулярными общему

вектору нормали

ровень

только возрастает, а при смещении в

другую сторону – только убывает.

Пусть

имеется три линии уровня

F =

c1x1+c2x2

= а1, (І)

F =

c1x1+c2x2=а2,

(ІІ)

F = c1x1+c2x2=а3,

(ІІІ)

причем линия (ІІ) заключена

между линиями (І) и (ІІІ). Тогда a1<a2<a3</a</a

или a1>a2>a3.

В

самом деле, на линии (перпендикулярной

к линиям уровня (рис.5.2)) уровень является

линейной функцией, а значит, при смещении

в одном из направлений возрастает, а в

другом убывает.

х2

ІІІ

ІІ

І

F=a3

F=a1

F=a2

Рис. 5.2

Таким

образом, все линии уровня являются

прямыми, перпендикулярными общему

вектору нормали

![]() ,

определяемому соотношением

,

определяемому соотношением

![]() ,

где

,

где

![]() и

и

![]() -

орты осей х1 и х2

соответственно.

Таким образом,

координаты вектора

являются

коэффициентами целевой функции F(x1;x2).

При увеличении а прямая

F = a смещается параллельно

самой себе в направлении вектора

.

-

орты осей х1 и х2

соответственно.

Таким образом,

координаты вектора

являются

коэффициентами целевой функции F(x1;x2).

При увеличении а прямая

F = a смещается параллельно

самой себе в направлении вектора

.

13.

Если все числа

![]() для

j=1,2,...,n.

для

j=1,2,...,n.

11. Симплекс-метода решения задач линейного программирования

Симплексный метод – метод последовательного улучшения плана.

Метод является универсальным, так как позволяет решить практически любую задачу линейного программирования. Математическая модель задачи приводится к каноническому (стандартному) виду. Заполняется опорная симплекс – таблица с использованием коэффициентов целевой функции и системы ограничений. Решается задача по алгоритму.

Идея симплексного метода заключается в том, что начиная с некоторого исходного опорного решения, осуществляется последовательно направленное перемещение по допустимым решениям к оптимальному. Значение целевой функции для задач на максимум не убывает. Так как число допустимых решений, конечно, то через конечное число шагов получим оптимальное решение.

Алгоритм симплексного метода

1.Математическую модель задачи привести к каноническому виду.

2.Построить начальную симплекс-таблицу исходя из стандартного вида.

3. Найти разрешающий столбец. В строке коэффициентов ЦФ найти значение с самим маленьким отрицательным числом. Этот столбец и будет разрешающим.

4. Вычислить разрешающую строку и ведущий элемент.

5.Построить новую симплекс-таблицу-второй шаг.

При построении новой таблицы убрать из базиса строку с переменной разрешающей строки в предыдущей таблице. Ввести в базис строку с названием разрешающего столбца предыдущей таблицы.

Построение ведущей строки в новой таблице. По члена поделить всю разрешающую строку на разрешающий элемент.

Построение других строк в новой таблице. По члена умножить ведущую строку на соответствующие этим строкам элементы разрешающего столбца из предыдущей таблицы и прибавить к соответствующим строкам в старой таблице.

6. Проверяем таблицу второго шага на оптимальность. Если в строке целевой функции нет отрицательных элементов, тогда таблица имеет оптимальный план, записать ответ. Если в строке ЦФ есть отрицательный элемент, тогда переходят к следующему шагу, строят новую симплекс-таблицу и затем проверяют ее на оптимальность. Построение таблиц заканчивается с нахождением оптимального плана.

Прямая задача на минимум решается следующим образом:

Написать математическую модель двойственной задачи в стандартном виде

Решить двойственную модель симплекс - методом

Записать ответ.

Связь между задачами двойственной пары в том, что, решая симплексным методом одну из них, автоматически получаем решение другой.