- •Раздел 1: Элементы Теории Сигналов Параграф 1.1: Классификация сигналов.

- •Параграф 1.2: Пространство векторов и сигналов.

- •1.2.1: Общие сведения. Определение линейного векторного пространства.

- •1.2.2: Линейная независимость, размерность и базис линейного пространства.

- •1.2.3: Метрические и нормированные пространства. Скалярные произведения.

- •1.2.4: Функциональные пространства Евклида, Гильберта, Хемминга.

- •1.2.5: Операторы и функционалы.

- •1.2.6: Ортогональность элементов в пространстве.

- •1.2.7: Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье. Равенство Парсеваля

- •Параграф 1.3: Спектральное представление сигналов

- •Параграф 1.4: Тригонометрический ряд Фурье

- •Параграф 1.5: Комплексная и экспонентациальная форма представления ряда Фурье.

- •Параграф 1.6: Разложение в ряд Фурье периодическую функцию. Временное и частотное представление сигнала.

- •Параграф 1.7: Преобразования Фурье.

- •Параграф 1.8: Свойства преобразования Фурье.

- •Параграф 1.9: Сообщения, сигналы и помехи как случайные процессы. Параграф 1.9.1: Понятие случайного процесса.

- •Параграф 1.9.2: Вероятностное описание случайного процесса.

- •Параграф 1.9.3: Моментные функции случайных процессов.

- •Параграф 1.9.4: Стационарные случайные процессы.

- •Параграф 1.9.5: Эргодические случайные процессы.

- •Параграф 1.9.6: Случайные процессы, определяемые двумерной плотностью вероятности.

- •Параграф 1.9.7: Энергетический спектр случайного процесса.

- •Параграф 1.9.8: Теорема Винера - Хинчина.

- •Параграф 1.9.9: Квазибелый и белый шум.

- •Параграф 1.10: Комплексное и квазигармоническое представление сигналов. Параграф 1.10.1: Комплексное представление детерминированных сигналов.

- •Параграф 1.10.2: Комплексные случайные процессы.

- •Параграф 1.10.3: Огибающая и фаза комплексного случайного процесса. Квазигармоническое представление случайных процессов.

- •Параграф 1.10.4: Комплексная огибающая. Синфазная и квадратурная составляющая сигнала.

- •Параграф 1.10.5: Вероятностные характеристики огибающей фазы случайного процесса.

- •Раздел 2: Каналы электросвязи Параграф 2.1: Определение классификации каналов связи.

- •Параграф 2.2: Искажения и помехи в каналах связи.

- •Параграф 2.3: Математические модели каналов связи.

- •Параграф 2.3.1.: Математические модели непрерывных каналов.

- •Параграф 2.3.2: Канал с аддитивным шумом или гауссовский канал.

- •Параграф 2.3.3: Канал с неопределенной фазой сигнала.

- •Параграф 2.3.4: Канал с замиранием.

- •Параграф 2.3.5: Канал с межсимвольной интерференцией (мси) и аддитивным шумом.

- •Параграф 2.3.6: Математические модели дискретных и дискретно-непрерывных каналов.

- •Параграф 2.4: Преобразование сигналов в линейных и нелинейных звеньях каналов связи Параграф 2.4.1: Звенья каналов связи как физические системы и их математические модели. Классификация систем.

- •Параграф 2.4.2:Описание поведения линейных систем во временной области Параграф 2.4.2.1: Импульсная характеристика, интеграл Дюамеля, дифференциальные уравнения системы.

- •Параграф 2.4.2.2:Метод переменных состояний

- •Параграф 2.4.3:Описание поведения линейных систем в частной области

- •Параграф 2.4.4: Передаточная функция линейной системы

- •Параграф 2.4.5:Минимально-фазовые и неминимально-фазовые системы

- •Параграф 2.4.6.1: Основные принципы синтеза аналоговых электрических фильтров

- •Параграф 2.4.6.2: Синтез фнч

- •Параграф 2.4.6.3: Проектирование фвч и пф

- •Параграф 2.5: Нелинейные системы

- •Параграф 2.6: Параметрические системы

- •Параграф 2.7: Прохождение случайных сигналов, через линейные, параметрические и нелинейные системы Параграф 2.7.1: Прохождение случайных сигналов линейные параметрические системы. Общие сведения.

- •Параграф 2.7.2: Определение корреляционной функции отклика y4(t) линейной параметрической системы со случайной характеристикой при случайном входном воздействии

- •Параграф 2.7.3: Определение корреляционной функции отклика y3(t)

- •Параграф 2.7.4: Определение корреляционной функции отклика y2(t)

- •Параграф 2.7.5: Определение корреляционной функции отклика y1 (t)

- •Параграф 2.7.6: Определение распределения вероятностей отклика линейной системы на случайное входное воздействие

- •Параграф 2.7.7: Прохождение случайных воздействий через нелинейные системы

- •Раздел 3: Модуляция Параграф 3.1: Общие сведения.

Параграф 1.9.8: Теорема Винера - Хинчина.

Спектральная плотность мощности можно определить по его корреляционной функции на основании следующей теоремы Минер – Хичена:

Спектральная плотность мощности стационарного случайного процесса является преобразованием Фурье от его корреляционной функции:

Из этой теоремы вытекает ряд следствий:

Справедливо преобразование:

(*)

(*)Значение на нулевой частоте равно интегралу от корреляционной функции:

Т.к. неотрицательна, то из формулы (*) следует, что корреляционная функция случайных процессов могут быть только такие, которые имеют положительные преобразования Фурье; подобные функции называются положительно-определенными.

Формулы

для

и

и

можно записать в тригонометрической

форме, если учесть, что

так же как и

является четной функцией:

можно записать в тригонометрической

форме, если учесть, что

так же как и

является четной функцией:

Аналогичные

соотношения существуют между нормированными

функциями корреляции

и нормированным энергетическим спектром

и нормированным энергетическим спектром

:

:

Для одностороннего спектра:

Параграф 1.9.9: Квазибелый и белый шум.

Рассмотрим

стационарный процесс

с равномерной стационарной плотностью

мощности в некоторой полосе частот.

Такой процесс называют квазибелым шумом

по его аналогии с белым светом,

представляющим собой электромагнитные

волны с равномерным спектром в области

видимых частот.

с равномерной стационарной плотностью

мощности в некоторой полосе частот.

Такой процесс называют квазибелым шумом

по его аналогии с белым светом,

представляющим собой электромагнитные

волны с равномерным спектром в области

видимых частот.

Пусть

Найдем его корреляционную функцию:

График

имеет вид:

имеет вид:

Из

графика видно, что сечения процесса

,

где k

– целое число, некоррелированы между

собой.

,

где k

– целое число, некоррелированы между

собой.

Если

бесконечно увеличивать

,

то придем к процессу, у которых два любых

несовпадающих сечения некоррелированы.

Такой процесс называется белым шумом.

Его спектральная плотность мощности N

постоянна на всех частотах, а коррелированная

функция

.

Изобразим его:

.

Изобразим его:

Белый шум представляет собой не реальный математический процесс, а математическую идеализацию, часто применяемую. На практике часто встречаются с процессами ……… в очень широкой полосе частот, значительно более широкой, чем полосы пропускания цепей, на которые они воздействуют, например, тепловой шум.

Из рассмотрения данного процесса видно, что увеличение интервала корреляции приводит к сокращению величины спектра и наоборот. Это является проявлением общего свойства любой пары функций, связанных между собой преобразованием Фурье.

Параграф 1.10: Комплексное и квазигармоническое представление сигналов. Параграф 1.10.1: Комплексное представление детерминированных сигналов.

В электротехнике широко используется символический метод, в соответствие с которым принято представлять гармонические колебания (ток, напряжение) в форме:

Такой прием позволяет заменить выполнение трудоемких алгебраических операций с тригонометрическими функциями более простыми действиями над комплексными величинами, облегчает решение многих задач и приводит к правильным результатам, если полученное комплексное решение заменить его действительной или мнимой частью.

В современной технике связи представление колебаний в комплексной форме получило дальнейшее развитие и распространено на негармонические сигналы. Обобщением символического метода является представление любого сложного сигнала комплексной функции:

В

частном случае гармонического сигнала

.

.

При

этом сопряженный сигнал

,отличается

от действительного сигнала

,отличается

от действительного сигнала

только

сдвигом фазы на (

только

сдвигом фазы на ( ).

).

В

общем случае негармонического сигнала

x(t) также определим сопряженный сигнал

как

результат поворота фаз всех гармонических

составляющих спектральной характеристики

на (

).

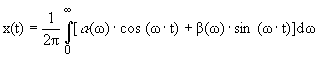

Иначе говоря, если x(t) можно представить

интегралом Фурье в тригонометрической

форме:

как

результат поворота фаз всех гармонических

составляющих спектральной характеристики

на (

).

Иначе говоря, если x(t) можно представить

интегралом Фурье в тригонометрической

форме:

то

,

,

где

,

,

![]()

Можно показать, что два сигнала x(t) и, удовлетворяющие этим условиям, связанны между собой во временной области интегральными преобразованиями, называемыми преобразованиями Гильберта:

Первая из этих формул выражает прямое преобразование Гильберта, а вторая - обратное преобразование Гильберта.

Комплексный

сигнал

называют аналитическим сигналом, если

есть

преобразование Гильберта от

называют аналитическим сигналом, если

есть

преобразование Гильберта от

.

.

Определим,

как связан спектр аналитического сигнала

и

спектр исходного сигнала x(t). Так как

фазы всех составляющих спектральной

плотности

и

спектр исходного сигнала x(t). Так как

фазы всех составляющих спектральной

плотности

сопряженного

сигнала

в области положительных частот сдвинуты

на (

)

относительно,

сопряженного

сигнала

в области положительных частот сдвинуты

на (

)

относительно,

,

а умножение на j означает сдвиг фазы на

(

,

а умножение на j означает сдвиг фазы на

( ),

то

),

то

имеет

в области положительных частот такой

же спектр, как и x(t). В области же

отрицательных частот преобразование

Гильберта соответствует повороту фаз

на (

),

и поэтому спектре

фазы с отрицательными частотами сдвинуты

на

имеет

в области положительных частот такой

же спектр, как и x(t). В области же

отрицательных частот преобразование

Гильберта соответствует повороту фаз

на (

),

и поэтому спектре

фазы с отрицательными частотами сдвинуты

на

относительно спектра x(t).

относительно спектра x(t).

В результате спектр аналитического сигнала в области отрицательных частот равен нулю, а в области положительных частот спектры x(t) и складываются в одной фазе.