- •Введение.

- •Реле с термоэлементом с усиленными контактами.

- •Поляризованное пусковое реле.

- •Импульсное реле.

- •Комбинированные реле.

- •Огневые, путевые и аварийные малогабаритные реле.

- •Кодовые реле.

- •Трансмиттерные реле.

- •Реле переменного тока.

- •Двухэлементное секторное реле.

- •Ремонт и техническое обслуживание

- •Спец вопрос кабельные линии и их назначение Общие сведения

- •Выбор трассы для прокладки кабеля

- •Транспортировка кабеля и подготовка его к прокладке

- •Способы и особенности прокладки кабелей связи

- •Литература:

- •1. Маслюков о.А. "Монтажные схемы сцб"

- •2. Дмитриев в.С. " Основы железнодорожной автоматики и телемеханики"

Содержание

Содержание

Введение.

Экономическая часть

Назначение

Устройство

Робота

Ремонт и техническое обслуживание

Литература

Введение.

Системы СЦБ позволяют при оперативном руководстве всеми перевозочными процессами увеличить пропускную способность магистралей, обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов, повысить эффективность использования технических средств, а также производительность труда железнодорожников. Современные системы СЦБ предусматривают передачу на локомотив движущегося поезда необходимой информации (приказов, распоряжений, указаний, предупреждений). Простейшим сигнальным устройством СЦБ является светофор. Светофор различными цветовыми огнями или сочетанием дают приказы движения, манёвра и остановки поезда, а в комплексе с устройствами управления и рельсовыми цепями позволяют получать современные автоматические системы для регулирования движения поездов: автоблокировку на перегонах и электрическую централизацию на станциях.

При автоблокировке достигается высокая пропускная способность участков, так как перегон разбивается на несколько блок-участков, ограждаемые автоматически действующими светофорами, что позволяет одновременно находиться на участке нескольким поездам.

Одновременно с развитием сигнализации и автоблокировки создавались и внедрялись устройства управления стрелками и сигналами, осуществляющие необходимые взаимозамыкания между ними, получившие названия устройств централизации. В настоящее время большинство крупных станций оборудовано релейной централизацией маршрутного типа.

В последние годы развития устройств автоматики на железнодорожном транспорте и метрополитене идёт в двух направлениях: по пути совершенствования существующих систем и создания новых с использованием специальных помехозащищёных кодов - частичных кодов. На базе частотных кодов разработаны быстродействующие системы кодовой автоблокировки и частотного диспетчерского контроля.

Надёжность и бесперебойность

действия устройств железнодорожной

автоматики, а следовательно и безопасность

движения поездов зависят от качества

выполняемых работ. В последние время

при строительстве систем железнодорожной

автоматики используют комплексные

методы монтажа, при которых монтаж

релейных шкафов, стативов, стоек,

пульт-табло и устройств электропитания

выполняют в заводских условиях, а

подключение проводов и кабелей - на

дистанции сигнализации и связи. В состав

дистанции входят линейные и станционные

околотки, а бригады, их обслуживающие,

состоят и электромонтёров, электромехаников

и рабочих. Электромонтёр в составе

бригады

на рабочем месте под руководством

электромеханика обязан произ водить

монтаж аппаратуры СЦБ в соответствии

с технической документацией и соблюдая

основные правила, обеспечивающие высокую

степень надёжности работы аппаратуры.

водить

монтаж аппаратуры СЦБ в соответствии

с технической документацией и соблюдая

основные правила, обеспечивающие высокую

степень надёжности работы аппаратуры.

Назначение

В электрических схемах систем железнодорожной автоматики используют в качестве переключающего элемента реле. Реле любого принципа действия при подаче на него электрических, пневмонических или других сигналов может принимать два устойчивых состояния: включено или выключено. На реле строятся сложные схемы, исключающие выполнение опасных для движения поездов ситуаций.

Реле постоянного, переменного и постоянно-переменного тока, а также бесконтактные реле, выполненные на полупроводниковых приборах и магнитных сердечниках, классифицируют:

а) По надёжности - на первого, второго и ниже первого и второго классов;

б) По принципу действия - на электромагнитные, электротермические и индукционные;

в) По конструкции и способу включения в схему - на штепсельные и не штепсельные;

г) По роду тока - переменного и постоянного тока;

д) По числу устойчивых состояний - на двухпозиционные (нейтральные и поляризованные с преобладанием) и трёхпозиционные (комбинированные и поляризованные с нейтральной регулировкой).

Реле первого класса надёжности характеризуются тем, что конструкция и качество их изготовления гарантирует надёжное размыкание фронтовых и общих контактов под действием собственной массы якоря при снятии питания с электромагнита. Отсутствия механического заклинивания якоря в осях вращения достигается конструкцией реле, которая обеспечивает контролируемые зазоры в трёх плоскостях. Удержание якоря за счёт сил остаточного намагничивая исключается, так как сердечник изготовляется из материалов с малым остаточным намагничиванием и гарантированным минимальным зазором между им и якорем. Эти реле не имеют опасных отказов, применяются в ответственных цепях и не требуют построение схем проверки исправного состояния.

Реле второго класса надёжности характеризуется тем, что отпадание якоря у них происходит главным образом под действием упругих контактных пружин. Эти реле можно использовать в ответственных цепях электрических схем только при наличии схем проверки исправного состояния.

Чтобы контакты реле при прохождении больших токов не сваривались, их изготовляют из угля с серебряным порошком.

Реле ниже первого и второго классов надёжности используются в не ответственных цепях железнодорожной автоматики.

Робота

Нейтральное штепсельное реле.

Нейтральное штепсельное НШ и не штепсельное Н реле постоянного тока (с выпрямителем и без него) применяют в системах автоблокировки и централизации. При отсутствии тока в обмотках реле якорь под действием силы тяжести противовеса находится в отпавшем состоянии, и общие контактные пружины замыкаются с тыловыми контактными пружинами. При прохождении тока через обмотки намагничивается сердечник, якорь притягивается к сердечнику и тяга перемещается в верх, замыкая общие контакты с фронтовыми и размыкая их с тыловыми.

Концы контактных пружин через основание выведены наружу и образуют многоконтактную штепсельную вилку. Реле закрывается прозрачным кожухом с ручкой, который крепится к основанию винтом. Для включения реле в схему выведенные контакты (вилку) вставляют гнездо штепсельной розетки, к лепесткам которой припаивают монтажные провода.

В медленнодействующих реле НМШМ замедление достигается установкой на сердечник медных гильз. В большинстве случаев на месте первой обмотки устанавливается сплошная медная гильза. В этом случае замедление реле НМШМ не превышает 0,6с, а реле НМШМ2 и АНММ2 - не более 0,9с.

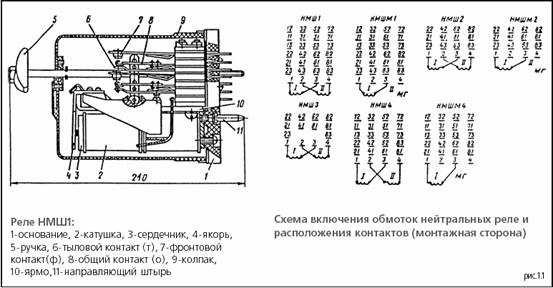

Расположение и нумерация контактов реле НМШ и НМШМ с монтажной стороны показаны на рисунке ниже.

Не подвижные контактные пружины ф и т, работающие с одной общей контактно подвижной пружиной, образуют полную контактную группу, например 12-13-11, или тройник. Реле НМШ и НМШМ имеют восемь полных контактных групп. Например, номер72 означает, что это не подвижная (верхняя) пружина фронтового контакта седьмой контактной группы. При этом седьмая контактная группа может образовывать два контакта: фронтовой 71-72 ( при срабатывании реле) или тыловой 71-73 ( при обесточенном реле). В некоторых реле могут быть использованы только фронтовые контакты (не полные контактные группы). Выводы от обмоток реле подключаются к зажимам 1-3 и 2-4. При последовательном включении обмоток соединяют перемычкой зажимы 2 и 3, а при параллельном - 1-2 и 3-4.