- •Нагнетатели и тепловые двигатели

- •Рецензенты

- •Оглавление

- •1. Место и роль нагнетателей в системах теплоэнергоснабжения промышленных предприятий.

- •2. Газодинамические основы теории динамических нагнетателей.

- •Раздел 3. Насосы.

- •Раздел 4. Вентиляторы

- •Раздел 5. Компрессоры

- •Раздел 6 Тепловые двигатели

- •Раздел 7. Паросиловые установки

- •Раздел 8. Газотурбинные установки.

- •Раздел 9. Двигатели внутреннего сгорания.

- •Раздел 1. Место и роль нагнетателей в системах теплоэнергоснабжения промышленных предприятий.

- •1.1 Классификация и область применения нагнетателей.

- •1.2 Рабочие параметры нагнетателя.

- •Раздел 2 Газодинамические основы теории динамических нагнетателей.

- •2.1 Принцип действия центробежного нагнетателя.

- •2.2 Принцип действия осевого нагнетателя, треугольники скоростей.

- •2.3 Основное уравнение турбомашин (уравнение Эйлера).

- •2.4 Подобие в нагнетателях

- •2.5 Безразмерные показатели.

- •2.6 Теоретические и действительные характеристики динамических нагнетателей.

- •2.7 Теоретические и действительные характеристики объемных нагнетателей.

- •2.8 Совместная работа нагнетателя и сети, нахождение рабочей точки.

- •2.9 Последовательное и параллельное соединение нагнетателей.

- •2.10 Регулирование нагнетателей.

- •2.11 Регулирование изменением частоты вращения вала нагнетателя

- •2.12 Сводные графики полей (зон) рабочих характеристик нагнетателей.

- •2.13 Неустойчивая работа. Помпаж.

- •Раздел 3 Насосы

- •3.1 Центробежные насосы.

- •3.2 Поршневой насос

- •3.3 Шестеренчатый насос.

- •3.4 Мембранные насосы

- •3.5 Пластинчатый роторный насос.

- •3.6 Эрлифт.

- •4. Вентиляторы

- •4.1 Центробежные вентиляторы.

- •4.2 Осевые вентиляторы.

- •4.3 Маркировка и область применения вентиляторов.

- •4.4 Подбор вентиляторов.

- •4.5 Регулирование работы вентиляторов.

- •4.6 Системы вентиляции.

- •5. Компрессоры

- •5.1 Классификация компрессоров.

- •5.2 Уравнение энергетического баланса.

- •5.3 Мощность и кпд компрессора

- •5.4 Влияние формы лопаток на рабочие параметры компрессоров.

- •5.5 Многоступенчатое сжатие и анализ влияния начальных условий на работу сжатия.

- •5.6 Поршневой компрессор

- •5.7 Регулирование поршневых компрессоров.

- •5.8 Центробежные компрессоры

- •5.9 Регулирования лопастных компрессоров.

- •5.10 Винтовой компрессор.

- •5.11 Осевые компрессоры.

- •5.12 Компрессорные станции

- •Раздел 6 Тепловые двигатели

- •6.1 Классификация и область применения тепловых двигателей

- •Раздел 7. Паросиловые установки

- •7.1 Цикл паросиловой установки. Цикл Карно. Цикл Ренкина.

- •7.2 Паровые турбины

- •7.3 Диаграмма процесса расширения пара.

- •7.4 Классификация и конструктивные особенности паротурбинных установок.

- •7.5 Активные паровые турбины.

- •7.6 Реактивные паровые турбины.

- •7.7 Треугольники скоростей.

- •7.8 Мощность турбиной ступени и турбины.

- •7.9 Потери в ступенях турбины.

- •7.10 Многоступенчатые паровые турбины.

- •7.11 Механизмы регулирования турбины.

- •Раздел 8. Газотурбинные установки.

- •8.1 Схемы и циклы гту

- •8.2 Область применения гту.

- •8.3 Основное оборудование гту.

- •8.4 Парогазовые установки. Преимущества и недостатки.

- •Раздел 9. Двигатели внутреннего сгорания.

- •9.1 Классификация и область применения двс

- •Классификация двс

- •9.2 Рабочий цикл четырехтактного двс

- •9.3 Рабочий цикл двухтактного двс

- •9.4 Индикаторные диаграммы. Мощность и кпд двс.

- •9.5 Циклы Отто, Дизеля и Тринклера.

- •Теоретический цикл двигателей с подводом тепла при постоянном объеме и постоянном давлении (смешанный цикл)

- •9.6 Смесеобразование и воспламенение горючей смеси в двс.

- •9.7 Мощность и кпд двс.

- •10 Тепловые двигатели нетрадиционных конструкций.

- •10.1 Роторно-поршневой двигатель Ванкеля.

- •9.9 Двигатель Стирлинга.

- •Турбопоршневые нагнетатели и двигатели

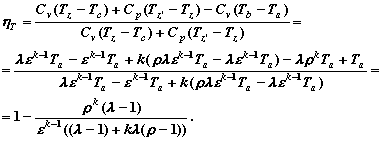

Теоретический цикл двигателей с подводом тепла при постоянном объеме и постоянном давлении (смешанный цикл)

Тракторные и автомобильные двигатели работают по смешанному циклу на дизельном топливе. Для самовоспламенения впрыскиваемого топлива степень сжатия должна быть не ниже 14.

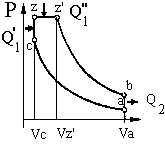

Индикаторная диаграмма теоретического цикла представлена на рис. 9.16.

В теоретическом цикле кривая ас диаграммы изображает адиабатическое сжатие рабочего тела, заключенного в цилиндре, сz и zz' – сообщение теплоты, z'b – адиабатическое расширение и ba – отдачу части сообщенной теплоты холодному источнику в соответствии со вторым законом термодинамики.

|

Рис. 9.16. Смешанный теоретический цикл

|

Значения температуры и давления в конце процесса сжатия аналогичны предшествующим формулам:

; .

Максимальное давление смешанного цикла:

![]() .

.

Температура в ВМТ равна:

![]() .

.

Температура в конце процесса подвода теплоты равна:

![]() .

.

Давление в конце адиабатного расширения равно:

.

.

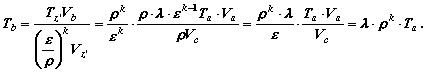

Температура в конце адиабатного расширения определяется формулой:

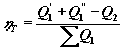

Термический КПД теоретического цикла можно определить по разности количества теплоты: Q1'+Q1'', введенных соответственно при V=const (по изохоре сz) и при р = const (по изобаре zz') и Q2, отданного холодному источнику при V = const (по изохоре ba):

.

.

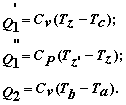

Теплота, сообщаемая соответственно по изохоре и изобаре, и отводимая теплота равны

Подставляя Q1', Q1'' и Q2 в уравнение, определяющее термический КПД смешанного цикла, заменяя все температуры через температуру начала сжатия Tа, аналогично предшествующим выводам и учитывая, что

,

,

получаем

Это уравнение позволяет утверждать, что использование тепла в смешанном цикле зависит от степени сжатия, предварительного расширения и повышения давления, а также показателя адиабаты.

В смешанном цикле повышение степени сжатия улучшает экономические и мощностные показатели. Однако по мере увеличения степени сжатия прирост использования теплоты постепенно замедляется и после значений степени сжатия 10 – 12 становится малоощутимым. В дизельных двигателях значении степени сжатия больше 15 объясняются желанием облегчить пуск холодных двигателей. При повышении степени сжатия растет температура конца сжатия, что обеспечивает самовоспламенение топлива даже при низких температурах стенок цилиндра и засасываемого воздуха.

9.6 Смесеобразование и воспламенение горючей смеси в двс.

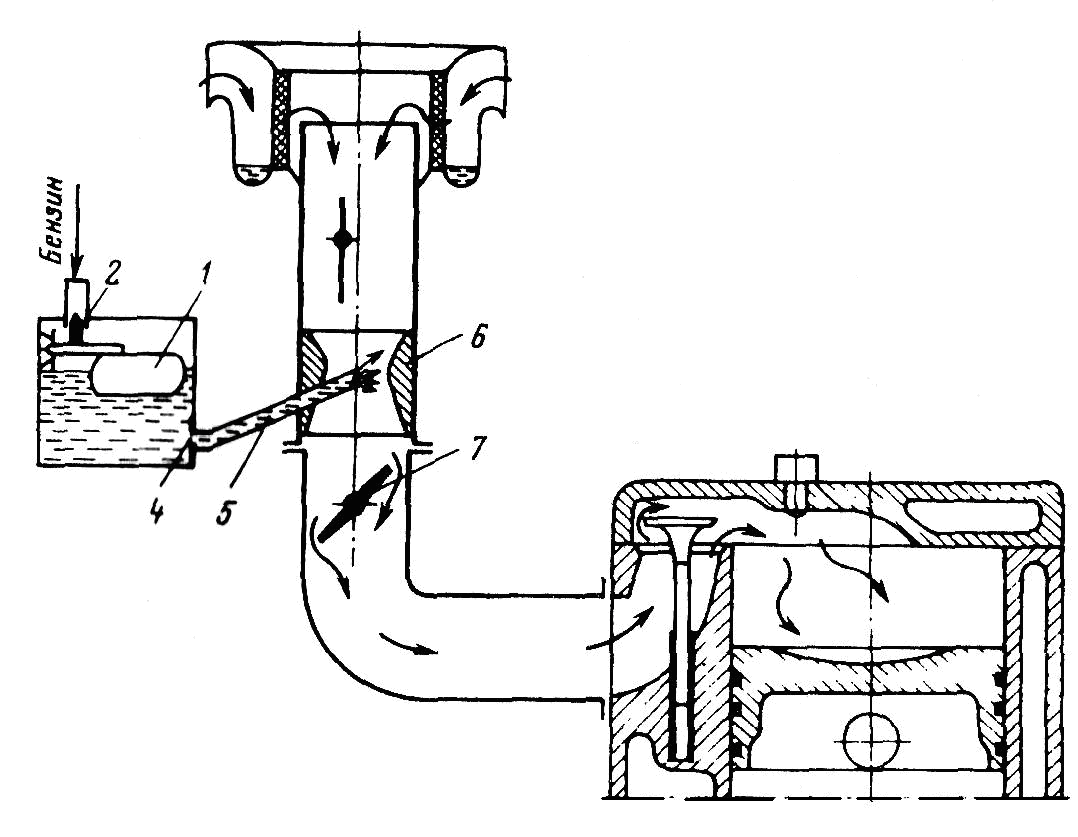

Простейший карбюратор, принципиальная схема которого показана на рис. 9.17, состоит из поплавковой и смесительной камер. В поплавковой камере помещается латунный поплавок 1, укрепленный шарнирно на оси 3, и игольчатый клапан 2, который поддерживает постоянный уровень бензина. Бензин поступает в диффузор 6 смесительной камеры через жиклер 4 и распылитель 5. Жиклер представляет собой пробку с калиброванным отверстием, рассчитанным на протекание определенного количества топлива. Когда поршень движется вниз и впускной клапан открыт, во впускном трубопроводе и смесительной камере создается разрежение, и под действием разности давлений в поплавковой и смесительной камерах из распылителя бензин выбрасывается в полость диффузора. Одновременно через смесительную камеру проходит поток воздуха, скорость которого в диффузоре (там, куда выходит конец распылителя) достигает 50–150 м/с. Бензин мелко распыляется в струе воздуха и, быстро испаряясь, образует горючую смесь, которая по впускному каналу поступает в цилиндр. Качество горючей смеси зависит от соотношения количества бензина и воздуха.

Количество и качество горючей смеси, а следовательно, мощность и частота вращения двигателя регулируются дроссельной заслонкой 7 и рядом специальных приспособлений, которые предусматриваются в сложных карбюраторах с несколькими жиклерами.

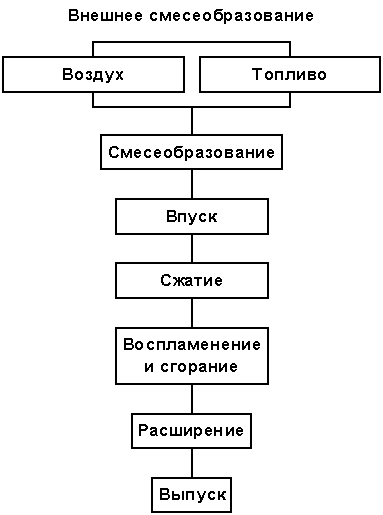

Рабочий цикл любого поршневого двигателя внутреннего сгорания может быть осуществлен по одной из двух схем, изображенных на рис. 9.18.

По схеме, изображенной на рис. 9.18 а, рабочий цикл осуществляется следующим образом. Топливо и воздух в определенных соотношениях перемешиваются вне цилиндра двигателя и образуют горючую смесь.

|

Рис. 9.17. Принципиальная схема простейшего карбюратора |

Полученная смесь поступает в цилиндр (впуск), после чего она подвергается сжатию. Сжатие смеси, как будет показано ниже, необходимо для увеличения работы за цикл, так как при этом расширяются температурные пределы, в которых протекает рабочий процесс. Предварительное сжатие создает также лучшие условия для сгорания смеси воздуха с топливом.

Во время впуска и сжатия смеси в цилиндре происходит дополнительное перемешивание топлива с воздухом. Подготовленная горючая смесь воспламеняется в цилиндре при помощи электрической искры. Вследствие быстрого сгорания смеси в цилиндре резко повышается температура и, следовательно, давление, под воздействием которого происходит перемещение поршня от ВМТ к НМТ. В процессе расширения нагретые до высокой температуры газы совершают полезную работу. Давление, а вместе с ним и температура газов в цилиндре при этом понижаются. После расширения следует очистка цилиндра от продуктов сгорания (выпуск), и рабочий цикл повторяется.

В рассмотренной схеме подготовка смеси воздуха с топливом, т. е. процесс смесеобразования, происходит в основном вне цилиндра, и наполнение цилиндра производится готовой горючей смесью, поэтому двигатели, работающие по этой схеме, называются двигателями с внешним смесеобразованием.

а)

Рис. 9.18. Схемы рабочего цикла двигателей

|

К числу таких двигателей относятся карбюраторные двигатели, работающие на бензине, газовые двигатели, а также двигатели с впрыском топлива во впускной трубопровод, т. е. двигатели, в которых применяется топливо, легко испаряющееся и хорошо перемешивающееся с воздухом при обычных условиях.

Сжатие смеси в цилиндре у двигателей с внешним смесеобразованием должно быть таким, чтобы давление и температура в конце сжатия не достигали значений, при которых могли бы произойти преждевременная вспышка или слишком быстрое (детонационное) сгорание. В зависимости от применяемого топлива, состава смеси, условий теплопередачи в стенки цилиндра и т. д. давление конца сжатия у двигателей с внешним смесеобразованием находится в пределах 1.0 – 2.0 МПа.

Если рабочий цикл двигателя происходит по схеме, описанной выше, то обеспечивается хорошее смесеобразование и использование рабочего объема цилиндра. Однако ограниченность степени сжатия смеси не позволяет улучшить экономичность двигателя, а необходимость в принудительном зажигании усложняет его конструкцию.

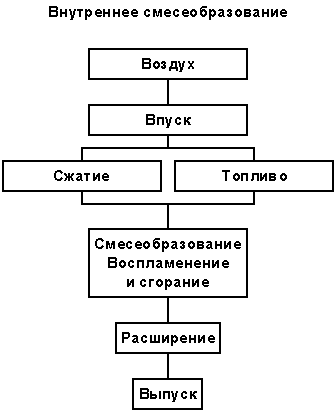

В случае осуществления рабочего цикла по схеме, показанной на рис. 9.18 б, процесс смесеобразования происходит только внутри цилиндра. Рабочий цилиндр в данном случае заполняется не смесью, а воздухом (впуск), который и подвергается сжатию. В конце процесса сжатия в цилиндр через форсунку под большим давлением впрыскивается топливо. При впрыскивании оно мелко распыляется и перемешивается с воздухом в цилиндре. Частицы топлива, соприкасаясь с горячим воздухом, испаряются, образуя топливовоздушную смесь. Воспламенение смеси при работе двигателя по этой схеме происходит в результате разогрева воздуха до температур, превышающих самовоспламенение топлива вследствие сжатия. Впрыск топлива во избежание преждевременной вспышки начинается только в конце такта сжатия. К моменту воспламенения обычно впрыск топлива еще не заканчивается. Топливовоздушная смесь, образующаяся в процессе впрыска, получается неоднородной, вследствие чего полное сгорание топлива возможно лишь при значительном избытке воздуха. В результате более высокой степени сжатия, допустимой при работе двигателя по данной схеме, обеспечивается и более высокий КПД. После сгорания топлива следует процесс расширения и очистка цилиндра от продуктов сгорания (выпуск). Таким образом, в двигателях, работающих по второй схеме, весь процесс смесеобразования и подготовка горючей смеси к сгоранию происходят внутри цилиндра. Такие двигатели называются двигателями с внутренним смесеобразованием. Двигатели, в которых воспламенение топлива происходит в результате высокого сжатия, называются двигателями с воспламенением от сжатия, или дизелями.

б)

б)