- •1. Краткая характеристика геологического строения эксплуатационных объектов

- •2. Характеристика емкостно-коллекторских свойств

- •3. Состав и физико-химические свойства пластовых флюидов

- •4.Статический анализ причин выхода из строя скважин и технологических параметров работы осложненного фонда скважин

- •5. Ассоциативный анализ влияния геолого технических параметров эксплуатации на основные причины ремонтов скважин, эксплуатируемых эцн. Выявление основных причин появления осложнений в работе скважин.

- •6. Характеристика технологий, применяемых для предупреждения и увеличения мрп. Анализ эффективности применения

- •7. Расчет кривой распределения давления. Опредиление оптимального, допустимого и предельного давления на приеме насоса.Сравнение расчётных и фактических показателей.

- •8. Вывод и рекомендации по применению технологий предупреждений осложнений в работе добывающих скважин.

- •Список использованной литературы

4.Статический анализ причин выхода из строя скважин и технологических параметров работы осложненного фонда скважин

Для условий Акташской площади Ново-Елховского месторождения основными факторами, осложняющими эксплуатацию скважин УЭЦН являются отложения солей, наличие в продукции скважин механических примесей, кривизна ствола скважины, высокая вязкость продукции, образование стойких водонефтяных эмульсий, а в ряде случаев коррозионная активность среды.

Наиболее серьёзные осложнения и отказы оборудования возникают в связи с отложениями парафина, солей на забое скважины, в подъёмных трубах, в наземном и подземном оборудовании и т. д.

В таблице 4.1 представлены неисправности ЭЦН скважин Акташской площади Ново-Елховского месторождения, встречающиеся в процессе эксплуатации. В основном это обрыв НКТ по резьбе, отложение солей на приеме насоса, водонефтяные эмульсии и прочие отложения (резина, футеровка НКТ, и т.д.).

Остальные неисправности встречаются в незначительном количестве или вовсе отсутствуют.

Таблица 4.1 - Характерные неисправности УЭЦН за период 2010-2012 годы

Причины неисправности ЭЦН |

2010 |

2011 |

2012 |

всего |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Выход из строя кабеля |

- |

1 |

- |

1 |

Обрыв НКТ по резьбе |

2 |

2 |

1 |

5 |

Коррозионное отверстие в НКТ |

1 |

- |

1 |

2 |

Отлoжeниe сoли нa пpиeмe нacоса |

1 |

2 |

1 |

4 |

Выход из строя скважин по причине АСПО |

_ |

1 |

1 |

2 |

Продолжение таблицы 4.1

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Наличие водонефтяной эмульсии |

2 |

3 |

1 |

6 |

Всего |

6 |

9 |

5 |

20 |

На рисунке приведены причины выхода из строя скважин с УЭЦН на Акташской площади Ново-Елховского месторождения за 2010-2012 года.

Рисунок 4.1 - Причины выхода из строя скважин с УЭЦН на Акташской площади за 2010-2012 года

Из таблицы 4.1 и рисунка 4.1 видно, что самым значительным техническим фактором, влияющим на работу установок ЭЦН и являющимися причинами выхода из строя скважин на Акташской площади можно назвать обрыв НКТ по резьбе, водонефтяные эмульсии а так же отложение солей (сульфата и карбоната кальция) на приеме насоса. Отсюда следует, что осложнения являются важным фактором влияющим на срок службы ЭЦН, а борьба с ними должна привести к увеличению межремонтного периода установки.

При статистической обработке экспериментальных материалов в первую очередь необходимо установить, существует ли связь между двумя или несколькими факторами, и какова степень влияния каждого из рассматриваемых факторов и их сочетаний на исследуемый процесс.

Осложненный фонд скважин с УЭЦН на Акташской площади Ново-Елховского месторождения за три года составляет 20 скважин.

Таблица 4.2 – Технологические параметры работы осложненного фонда

№ скважины |

Qн, т/сут |

Qж, т/сут |

B, % |

Глубина спуска насоса, м |

1 |

4 |

15 |

82,1 |

1150 |

2 |

3 |

9 |

85,6 |

1600 |

3 |

9 |

8 |

62 |

737,8 |

4 |

7 |

19 |

75 |

722,1 |

5 |

5 |

21 |

68 |

995 |

6 |

11 |

24 |

80,4 |

825,7 |

7 |

13 |

5 |

68,7 |

799,6 |

8 |

6 |

8 |

77 |

800 |

9 |

4 |

7 |

78,5 |

1550 |

10 |

3 |

11 |

87 |

1300 |

11 |

8 |

14 |

73 |

859 |

12 |

7 |

20 |

58 |

893 |

13 |

3 |

18 |

67 |

1008 |

14 |

5 |

35 |

55 |

1229 |

15 |

8 |

38 |

49 |

1144 |

16 |

6 |

16 |

54 |

1321 |

17 |

3 |

19 |

69 |

892 |

18 |

4 |

33 |

83 |

800 |

19 |

7 |

28 |

72 |

918 |

20 |

5 |

34 |

49 |

1188 |

Проведем статистическую обработку по дебиту нефти. Составим таблицу интервалов с указанием граничных и средних значений дебита нефти.

Из статистической совокупности выбираем наибольшее и наименьшее значения: Xmax= 13 т/сут; Xmin = 3 т/сут. Размах: Xmax - Xmin = 13 - 3 = 10 т/сут;

Размах делим на к

равных частей:

![]() ,

,

где к – число интервалов

![]()

![]()

![]()

Таблица 4.3 – Статистический анализ по дебиту нефти

№ интервала |

Интервал |

Среднее значение xi* |

Частота |

Частость |

Накопленная частота |

xi-( xi +1) |

Mi |

Pi |

|||

1 |

3 - 5 |

4 |

10 |

0,5 |

10 |

2 |

5– 7 |

6 |

5 |

0,25 |

15 |

3 |

7 – 9 |

8 |

3 |

0,15 |

18 |

4 |

9 – 11 |

10 |

1 |

0,05 |

19 |

5 |

11 – 13 |

12 |

1 |

0,05 |

20 |

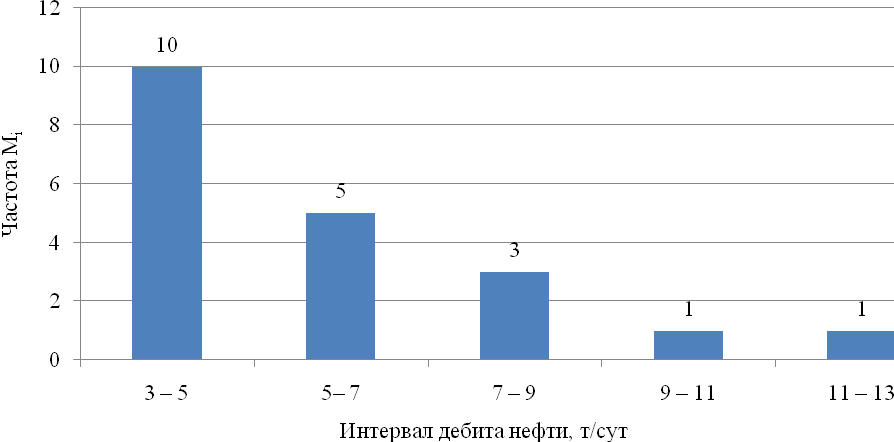

На рисунке 4.2 представлена зависимость интервала дебита нефти от частоты.

Рисунок 4.2 – Зависимость интервала дебита нефти от частоты Мi

Из рисунка 4.2 делаем вывод, что наибольшая частота приходится на дебит равный 3-5 т/сут,и равна 10 делениям единиц, при дебите от 5-7 т/сут соответственно 5 делениям единиц, при дебите 7-9т/сут частота равна 3 делениям единиц.При дебитах 9-11т/сут и 11-13т/сут частота не меняется и остается равной 1.

Рисунок 4.3 – Зависимость дебита нефти от накопленной частоты

Из рисунка 4.3 видно, что при увеличении дебита накопленная частота возрастает.

Подведем итог и рассчитаем средневзвешенное значение, среднеквадратичное отклонение, дисперсию, предельную ошибку, все эти расчеты приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Значение дебитов нефти на Акташской площади

Средневзвешенное X |

Cреднеквадратичное отклонение σ |

Дисперсия D |

Eβ |

Ni |

5,8 |

2,03 |

4,16 |

0,89 |

17,87 |

И так из таблицы 4.4 получили средневзвешенное, которое составило 5,8, среднеквадратичное отклонение 2,03, дисперсию 4,16 и предельную ошибку 0,89.

Проведем статистическую обработку по дебиту жидкости. Составим таблицу интервалов с указанием граничных и средних значений дебитов жидкости.

Из статистической

совокупности выбираем наибольшее и

наименьшее значения: Xmax=

38 т/сут; Xmin

= 5 т/сут.

Размах: Xmax

- Xmin

= 38 - 5 = 33

т/сут;

![]()

Таблица 4.5 – Статистический анализ по дебиту жидкости

№ интервала |

Интервал |

Среднее значение xi* |

Частота |

Частость |

Накопленная частота |

xi-( xi +1) |

Mi |

Pi |

|||

1 |

5 - 11,6 |

8,3 |

5 |

0,25 |

5 |

2 |

11,6– 18,6 |

15,1 |

4 |

0,2 |

9 |

3 |

18,6 – 24,8 |

21,7 |

5 |

0,25 |

14 |

4 |

24,8 – 31,4 |

28,1 |

1 |

0,05 |

15 |

5 |

31,4 – 38 |

34,7 |

4 |

0,2 |

19 |

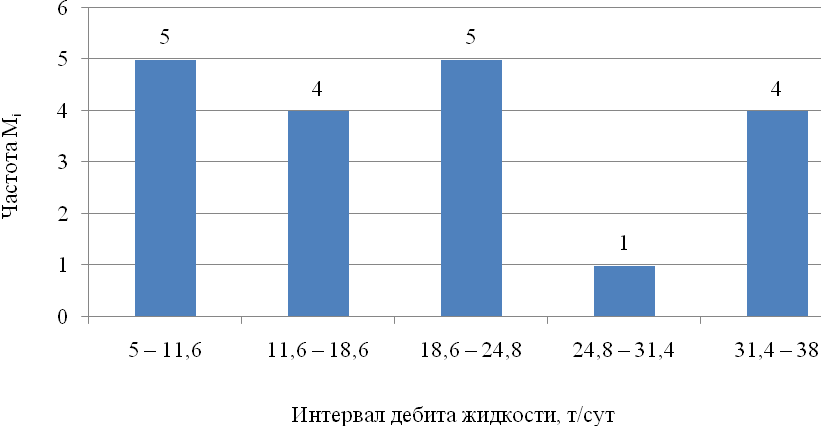

Рисунок 4.4 – Зависимость интервала дебита жидкости от частоты Мi

Из рисунка 4.4 видно, что наибольшая частота достигается при дебитах 5-11,6т/сут и 18,6-24,8 т/сут, которая составляет 5 делений единиц, при дебитах 11,6-18,6 и 31,4-38 т/сут число делений составило 4 единицы, при дебите 24,8-31,4 т/сут число делений составило 1 единица.

Рисунок 4.5 – Зависимость дебита жидкости от накопленной частоты

Из рисунка 4.5 видно, что в интервале накопленной частоты от 5 до 14 и в интервале от 15 до 19 дебит жидкости возрастает более интенсивно чем в интервале от 14 до 15.

Подведем итог и рассчитаем средневзвешенное значение, среднеквадратичное отклонение, дисперсию, предельную ошибку, все эти расчеты приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Значения дебитов жидкости на осложненном фонде

Средневзвешенное X |

Cреднеквадратичное отклонение σ |

Дисперсия D |

Eβ |

Ni |

18,86 |

9,28 |

86,16 |

4,06 |

81,36 |

И так из таблицы 4.6 получили средневзвешенное, которое составило 18,86, среднеквадратичное отклонение 9,28, дисперсию 86,16 и предельную ошибку 4,06.

Проведем статистическую обработку по обводненности. Составим таблицу интервалов с указанием граничных и средних значений обводненности.

Из статистической совокупности выбираем наибольшее и наименьшее значения: Xmax= 87%; Xmin = 49%. Размах: Xmax - Xmin = 87 - 49 = 38%;

Размах делим на к равных частей: ,

![]()

Таблица 4.7 – Статистический анализ по обводненности

№ интервала |

Интервал |

Среднее значение xi* |

Частота |

Частость |

Накопленная частота |

xi-( xi +1) |

Mi |

Pi |

|||

1 |

49 - 56,6 |

56,6 |

4 |

0,2 |

4 |

2 |

56,6 – 64,2 |

64,2 |

2 |

0,1 |

6 |

3 |

64,2 – 71,8 |

71,8 |

4 |

0,2 |

10 |

4 |

71,8 – 79,4 |

79,4 |

5 |

0,25 |

15 |

5 |

79,4 – 87 |

87 |

2 |

0,1 |

27 |

На рисунке 4.6 представим зависимость интервала обводненности от частоты Мi

Рисунок 4.6 – Зависимость интервала обводненности от частоты Мi

Из рисунка 4.6 видно, что наибольшая частота приходится на интервал равный 71,8-79,4 %, которая составляет 5 делений единиц, при интервалах 49-56,6 и 64,2-71,8 % число долей составило 4 единиц,при интервалах 56,6-64,2 и 79,4-87 % число долей равно 2 единицам.

Рисунок 4.7 – Зависимость обводненности от накопленной частоты

Как видно из рисунка 4.7 при увеличении обводненности накопленная частота возрастает.

Таблица 4.8 – Значения обводненности на Акташской площади

Средневзвешенное X |

Cреднеквадратичное отклонение σ |

Дисперсия D |

Eβ |

Ni |

57,2 |

13,25 |

175,63 |

5,80 |

116,16 |

И так из таблицы 4.8 получили средневзвешенное, которое составило 57,2, среднеквадратичное отклонение 13,25, дисперсию 175,63 и предельную ошибку 5,80.

Проведем статистическую обработку по глубине спуска насоса.

Из статистической совокупности выбираем наибольшее и наименьшее значения: Xmax= 1600 м; Xmin = 722,1 м. Размах: Xmax-Xmin = 1600–722,1 = 877,9 м;

Размах делим на к равных частей:

![]()

Таблица 4.9 – Статистический анализ по глубине спуска насоса

№ интервала |

Интервал xi-( xi +1) |

Среднее значение xi* |

Частота Mi |

Частость Pi |

Накопленная частота |

1 |

722,1 – 879,68 |

800,89 |

6 |

0,3 |

6 |

2 |

879,68 –1073,2 |

976,44 |

4 |

0,2 |

10 |

3 |

1073,2 – 1248,8 |

1161 |

4 |

0,2 |

14 |

4 |

1248,8 – 1424,4 |

1336,6 |

3 |

0,15 |

17 |

5 |

1424,4 – 1600 |

1512,2 |

3 |

0,15 |

20 |

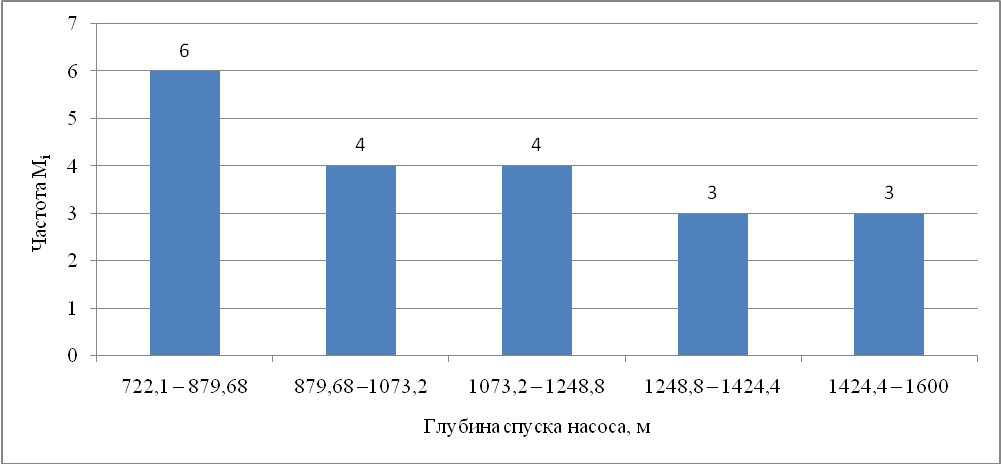

Рисунок 4.8 - Зависимость глубины спуска насоса от частоты Mi

Из рисунка 4.8 видно, что наибольшая частота приходится на глубину равную 7221-879,68 м, в которой число скважин составило 6 единиц.

Рисунок 4.9 – Зависимость глубины спуска насоса

от накопленной частоты

Подведем итог и рассчитаем средневзвешенное значение, среднеквадратичное отклонение, дисперсию, предельную ошибку, все эти расчеты приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 – Расчеты глубины спуска насоса

Средневзвешенное X |

Cреднеквадратичное отклонение σ |

Дисперсия D |

Eβ |

Ni |

1021 |

91,57 |

838,6 |

40,13 |

802 |

И так из таблицы 4.10 получили средневзвешенное, которое составило 1021, среднеквадратичное отклонение 91,97, дисперсию 838,6 и предельную ошибку 40,13.

Можно сделать вывод, что применение статистической обработки промысловых данных по технологическим параметрам работы осложненного фонда дает возможность установить более точные значения показателей технологических параметров работы скважин и режима эксплуатации.

В таблице 4.11 приведена распределение скважин по типу насоса.

Таблица 4.11- Распределение скважин по типу насоса

Тип насоса |

Количество скважин |

Доля от действующего фонда скважин с УЭЦН, % |

ЭЦНМ5 |

20 |

45 |

ЭЦНА5 |

16 |

36 |

ЭЦН5 |

5 |

11 |

ЭЦН |

3 |

8 |

Итого |

44 |

100 |

Рисунок 4.10- Распределение скважин по типу насоса на Акташской площади Ново-Елховского месторождения

Делая вывод по главе, можно отметить, что осложненный фонд скважин с УЭЦН за 2010-2012 года составил 20 единиц. Наиболее распространенными причинами выхода из строя скважин с УЭЦН на Акташской площади Ново-Елховского месторождения за три года является обрыв НКТ по резьбе, водонефтяные эмульсии а так же отложение солей (сульфата и карбоната кальция) на приеме насоса. Также нужно сказать, проведение статистического анализа промысловых данных по технологическим параметрам работы осложненного фонда дает возможность установить более точные значения показателей технологических параметров работы скважин и режима эксплуатации.