- •1. Способы регулирования частоты вращения гту (гту 1-го рода, гту 2-го рода).

- •2. Внешняя и внутренняя функции системы регулирования гту.

- •3. Основные регулирующие контуры гту (на примере гтн – 16, схема).

- •4. Динамические показатели качества работы системы регулирования (динамический заброс, быстродействие, время регулирования, число колебаний)

- •5. Регуляторы скоростей гту (центробежный, гидродинамический, схемы)

- •6. Понятие неравномерности регулирования, степень неравномерности.

- •8. Принцип непрямого регулирования, гидродинамические связи (схема).

- •9. Разновидности сервомоторов сар турбин, преимущества, недостатки, схема.

- •Сервомоторы двойного действия

- •Пружинный сервомотор

- •Принцип действия

- •Выключающий эффект при дроссельном золотнике

- •Ограничитель приемистости гтн -6

- •11. Противопомпажная защита ок гту

- •2.12. Автомат противопомпажных клапанов

- •2.13. Клапан сбросной

- •2.14. Автомат сбросных клапанов

- •12. Назначение, устройство и работа системы автоматического регулирования гту (на примере гтн-6, схема).

- •13. Работа системы регулирования на пуске (на примере гтн-6, схема).

- •14. Работа системы регулирования при останове (на примере гтн-6, схема).

- •15. Назначение, устройство и работа системы регулирования уплотнения нагнетателей (на примере гтн-6, схема).

- •16. Назначение, устройство и принцип работы системы маслоснабжения агрегата (на примере гтн-6, схема).

Принцип действия

На рис. 2.7 изображен участок трубопровода, по которому непрерывно течет жидкость. В начале этого участка поставлен дроссель 1. Пусть перед ним поддерживается постоянным давлением жидкости Р1. В конце участка установлен аналогичный дроссель 2. После него жидкость поступает в сливной трубопровод при давлении Р2. При каждом положении дросселей 1 и 2 в пространстве между ними устанавливается вполне определенно давление р. В зависимости от этого давления поршень 3 с пружиной 4 занимает также вполне определенное положение.

Итак, два дросселя в трубопроводе в сочетании с поршнем, нагруженным пружиной, образуют механизм со всеми неотъемлемыми признаками сервомотора. Любой из показанных на рис. 2.7 дросселей или оба дросселя могут иметь связи с командующими органами, воспринимающими сигналы от регулируемых параметров. В таком случае рассматриваемый сервомотор передает усиленный сигнал к регулировочным органам турбины.

Золотник двойного дросселирования

Расход жидкости изменяется в зависимости от положения дросселей 1 и 2 (рис. 2.8). Если один из этих дросселей неподвижен, а давление под поршнем сервомотора (рис. 2.7)

м еняется

в широком диапазоне, то очевидно, что

и расход сильно изменяется. Если же

командующий орган перемещает одновременно

оба золотника, то можно поставить задачу

так подобрать живые сечения f1

и f2 в зависимости от хода,

чтобы давление р под поршнем менялось,

а расход жидкости сохранялся бы

постоянным.

еняется

в широком диапазоне, то очевидно, что

и расход сильно изменяется. Если же

командующий орган перемещает одновременно

оба золотника, то можно поставить задачу

так подобрать живые сечения f1

и f2 в зависимости от хода,

чтобы давление р под поршнем менялось,

а расход жидкости сохранялся бы

постоянным.

Таким образом, золотник двойного дросселирования может поддерживать приблизительно постоянный расход жидкости в широком диапазоне установившихся режимов работы турбины. Это существенно снижает максимальную мощность насоса по сравнению с ее величиной в случае применения одного дроссельного золотника. К тому же двойное дросселирование улучшает и качество процесса регулирования.

Выключающий эффект при дроссельном золотнике

В пружинных сервомоторах с дроссельными золотниками специальный выключающий механизм может отсутствовать . Действительно, в таком сервомоторе каждому значению регулируемой величины и соответствующему положению чувствительного элемента отвечает определенное положение дроссельного золотника и соответствующее ему давление под поршнем сервомотора. Другими словами, в сервомоторе проявляется эффект саморегулирования.

Можно и усилить эффект саморегулирования, введя дополнительно кинематическую связь от поршня к золотнику.

Главные сервомоторы. Назначение и разновидности.

Главные СМ – гидравлические устройства, преобразующие изменение давления жидкости в перемещение исполнительного органа системы регулирования.

Главный СМ должен быть рассчитан на преодоление внешнего усилия при открытии клапанов с учётом возможных сил трения в клапане и механизме передачи движения. Поэтому фактическое усилие с учётом коэффициента передачи должно превосходить в 2 – 2,5 раза максимального усилия на клапане.

Регулирующий клапан всегда закрывается действием механической пружины. Помогает закрытию усилие пара или газа. Поэтому нет необходимости в больших усилиях СМ на закрытие, но нужно обеспечить большое быстродействие (0,25 – 0,35 с.). Открытие регулирующих клапанов всегда осуществляется СМ за счёт подвода давления рабочей жидкости. Быстродействие СМ на открытие может быть в 5 раз меньше, чем на закрытие (время полного открытия 1 – 1,5 с.).

Применяемые в настоящее время разновидности главных сервомоторов показана на рис.27. На рис.27,а показан двусторонний сервомотор с одинаковыми площадями (S1 = S2) при движении на открытие и закрытие сервомотора. Этот сервомотор имеет наименьшие габаритные размеры, не нуждается в механической пружине при движении на закрытие, может иметь примерно одинаковое быстродействие при движении вверх и вниз и развивает одинаковое усилие в обе стороны. Перечисленные признаки отнесены к его положительным качествам. Однако недостаток этого сервомотора заключается в его малой экономичности: необходим слишком большой расход масла, особенно на закрытие (при большей скорости движения поршня), когда от сервомотора не требуется больших усилий, но нужны значительная мощность главного масляного насоса, увеличение диаметра трубопроводов на подводе и сливе существенно усложняет конструкцию всей системы регулирования.

По этой причине такой СМ используется там, где можно с помощью ограничений в отсечном золотнике уменьшить количество масла, подводимое к СМ, ограничить его быстродействие без ущерба для качества работы СР, а также там, где требуется большое, примерно одинаковое, усилие СМ при его перемещении в обе стороны.

Стремление уменьшить требуемый расход масла на перемещение СМ привело к созданию конструкции с диф. поршнем. В таком СМ диаметр штока сильно увеличен так, что S1<S2 в 2,5 раза. Соответственно в 2,5 раза по сравнению с первой конструкцией уменьшается необходимый расход масла. Таким образом, этот СМ обеспечивает значительную экономию масла, позволяет уменьшить мощность ГМН, диаметры подводимых к СМ трубопроводов, за счёт чего упрощается конструкция СМ. Габариты этого СМ несколько возрастают (в теплофикационных турбинах УТМЗ).

На рис. 27в изображён односторонний СМ с мех. пружиной, действующей на его закрытие. В этом случае СМ потребляет масло только во время открытия. Движение вниз осуществляется за счёт усилия пружины. Габариты его, за счёт применения пружины значительно больше, а конструкция несколько сложнее. Применение этой конструкции обеспечивает дальнейшее сокращение диаметров трубопроводов.

На рис. 27г показан СМ с выдвигающимся телескопическим поршнем. Перемещающийся поршень состоит из двух частей: внешний поршень 1 большого диаметра D1 имеет очень небольшой ход H, в связи с чем при своём перемещении вверх быстро встаёт на верхний упор. В первый момент оба поршня перемещаются вместе. При этом создаётся большое усилие, необходимое для отрыва регулирующего клапана от седла. В дальнейшем усилие быстро уменьшается и регулирующий клапан открывается только за счёт перемещения внутреннего поршня 2, имеющего меньший диаметр D2. Такой СМ потребляет масло примерно в два раза меньше, чем односторонний СМ, что позволяет ещё уменьшить мощность ГМН и увеличить экономичность СР. Закрытие СМ в этой конструкции также осуществляется механической пружиной.

Промежуточные сервомоторы. Назначение и требования. Сравнение принципиальных схем (ПСМ с МП и ГП: достоинства и недостатки).

П ромежуточный

сервомотор представляет собой точное

регулирующее устройство, которое

воспринимает изменение регулирующего

импульса гидравлической линии связи и

преобразует в перемещение связанного

с ним золотника. ПСМ систем регулирования

турбин имеют поступательно перемещающийся

поршень и используют механическую или

гидравлическую пружину. Основным

требованием, предъявляемым к ПСМ,

является высокая точность слежения за

регулирующим импульсом. Это требование

выполняется, если сервомотор имеет:

ромежуточный

сервомотор представляет собой точное

регулирующее устройство, которое

воспринимает изменение регулирующего

импульса гидравлической линии связи и

преобразует в перемещение связанного

с ним золотника. ПСМ систем регулирования

турбин имеют поступательно перемещающийся

поршень и используют механическую или

гидравлическую пружину. Основным

требованием, предъявляемым к ПСМ,

является высокая точность слежения за

регулирующим импульсом. Это требование

выполняется, если сервомотор имеет:

достаточную жесткость, т.е. при постоянном сигнале регулирования его смещение при изменении внешней силы не превышает заданной точности;

большое быстродействие;

минимальную нечувствительность к изменению сигнала регулирования (не более 0,05%);

минимальную пульсацию поршня;

высокую стабильность своих качеств в процессе длительной эксплуатации.

Схема одностороннего пружинного сервомотора показана на рис.1. Рабочая жидкость переменным давлением рх (регулирующий импульс) воздействует сверху на поршень 5, который нагружен с другой стороны введшим усиление R (силы от золотника 8 и рычагов 7) и силой kx механической пружины.

Жёсткостью СМ называют величину силы, вызывающую смещение его поршня на единицу перемещения. Жёсткость СМ с механической пружиной определяется жёсткостью его пружины.

С хема

на рис.2 имеет одну проточную лишию,

состоящую из дросселя постоянного

сечения f0,

установленного на подводе, и двух

сливных сечений: сечения fX1,

которое управляет поршнем, и сечения

fX2,

используемого для самовыключения

(сечение обратной связи). Эта схема

довольно совершенная, так как в ней

отсутствует механическая пружина,

действие которой заменяет конус

самовыключения, и имеется только одна

проточная линия, а также полностью

выполнено требование линейности,

поскольку над поршнем в статике

поддерживается постоянное давление РХ

= Р0∙0,5.

хема

на рис.2 имеет одну проточную лишию,

состоящую из дросселя постоянного

сечения f0,

установленного на подводе, и двух

сливных сечений: сечения fX1,

которое управляет поршнем, и сечения

fX2,

используемого для самовыключения

(сечение обратной связи). Эта схема

довольно совершенная, так как в ней

отсутствует механическая пружина,

действие которой заменяет конус

самовыключения, и имеется только одна

проточная линия, а также полностью

выполнено требование линейности,

поскольку над поршнем в статике

поддерживается постоянное давление РХ

= Р0∙0,5.

Схема допускает получение большого усиления по перемещению, так как при небольшом ходе регулятора (сечение fX1) можно получить большое перемещение поршня за счет изменения угла конуса 6 самовыключения. Схема имеет постоянный расход рабочей жидкости

10. Ограничитель приемистости ГТК-10-4 (принципиальная схема назначения элементов, принцип действия).

В

Вопрос № 5-15

Вопрос: Необходимость ограничения температуры газов после КС. Ограничители приёмистости.

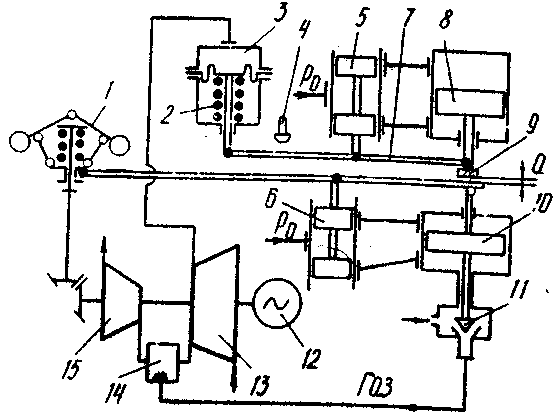

Для быстрого и надёжного ограничения температуры газов перед турбиной широко применяют ограничители приемистости (ОП). Они реализуют косвенный, но быстродействующий способ регулирования температуры. Непосредственно температура газов при этом способе не измеряется. ОП поддерживают определённое соотношение м.у. расходом топлива и расходом воздуха после ОК.

Рассмотрим действие принципиальной схемы ограничителя приемистости ГТУ при увеличении нагрузки (рис.1). При этом угловая скорость ротора турбины уменьшается, муфта датчика скорости 1 смещается вниз и перемещает золотник 6. После этого СМ 10 идёт вверх и открывает регулирующий клапан 11. Однако он может открыться в первый момент лишь на величину зазора Q между штоком сервомотора 10 и подвижным упором 9. Подвижный упор 9 перемещается СМ 8 более мощным, чем сервомотор 10. По этой причине увеличение расхода топлива будет небольшим, и температура газов перед турбиной увеличится незначительно. С увеличением подачи топлива в камеру сгорания 14 растет мощность ГТУ и давление за компрессором 13. Это, в свою очередь, вызовет смещение вниз мембраны ограничителя приемистости 3, которая сожмет пружину 2 и через рычаг 7 переместит вниз золотник 5. В результате поршень сервомотора 8 поднимется вверх на некоторую небольшую величину, за ним какое-то время будет следовать поршень сервомотора 10, прижимаясь к упору 9.

Поскольку муфта датчика скорости неподвижна, то поршень сервомотора 10 остановится, как только его золотник 6 вернется в среднее положение. По мере роста давления воздуха за компрессором поршень сервомотора 8 продолжает перемещаться, что приведет к образованию зазора между штоком сервомотора 10 и упором 9. Зазор Q будет наибольшим на режиме холостого хода и исчезнет полностью при максимально допустимой температуре, что обеспечивается настройкой регулятора приемистости. Упор 4 нужен для более надежного ограничения перемещения рычага 7 на режиме максимальной температуры. Регулятор приемистости не позволяет ГТУ слишком быстро увеличивать мощность, что предохраняет ее от недопустимого роста температуры. Поскольку регулятор приемистости поддерживает определенное соотношение между расходом топлива и воздуха, то его иногда называют регулятором соотношения.

опрос № 5-15Вопрос: Необходимость ограничения температуры газов после КС. Ограничители приёмистости.

Для

быстрого и надёжного ограничения

температуры газов перед турбиной широко

применяют ограничители приемистости

(ОП). Они реализуют косвенный, но

быстродействующий способ регулирования

температуры. Непосредственно температура

газов при этом способе не измеряется.

ОП поддерживают определённое соотношение

м.у. расходом топлива и расходом воздуха

после ОК.

Для

быстрого и надёжного ограничения

температуры газов перед турбиной широко

применяют ограничители приемистости

(ОП). Они реализуют косвенный, но

быстродействующий способ регулирования

температуры. Непосредственно температура

газов при этом способе не измеряется.

ОП поддерживают определённое соотношение

м.у. расходом топлива и расходом воздуха

после ОК.

Рассмотрим действие принципиальной схемы ограничителя приемистости ГТУ при увеличении нагрузки (рис.1). При этом угловая скорость ротора турбины уменьшается, муфта датчика скорости 1 смещается вниз и перемещает золотник 6. После этого СМ 10 идёт вверх и открывает регулирующий клапан 11. Однако он может открыться в первый момент лишь на величину зазора Q между штоком сервомотора 10 и подвижным упором 9. Подвижный упор 9 перемещается СМ 8 более мощным, чем сервомотор 10. По этой причине увеличение расхода топлива будет небольшим, и температура газов перед турбиной увеличится незначительно. С увеличением подачи топлива в камеру сгорания 14 растет мощность ГТУ и давление за компрессором 13. Это, в свою очередь, вызовет смещение вниз мембраны ограничителя приемистости 3, которая сожмет пружину 2 и через рычаг 7 переместит вниз золотник 5. В результате поршень сервомотора 8 поднимется вверх на некоторую небольшую величину, за ним какое-то время будет следовать поршень сервомотора 10, прижимаясь к упору 9.

Поскольку муфта датчика скорости неподвижна, то поршень сервомотора 10 остановится, как только его золотник 6 вернется в среднее положение. По мере роста давления воздуха за компрессором поршень сервомотора 8 продолжает перемещаться, что приведет к образованию зазора между штоком сервомотора 10 и упором 9. Зазор Q будет наибольшим на режиме холостого хода и исчезнет полностью при максимально допустимой температуре, что обеспечивается настройкой регулятора приемистости. Упор 4 нужен для более надежного ограничения перемещения рычага 7 на режиме максимальной температуры. Регулятор приемистости не позволяет ГТУ слишком быстро увеличивать мощность, что предохраняет ее от недопустимого роста температуры. Поскольку регулятор приемистости поддерживает определенное соотношение между расходом топлива и воздуха, то его иногда называют регулятором соотношения.

Ограничитель приемистости предназначен для ограничения максимальной температуры продуктов сгорания. Ограничитель приемистости устанавливает максимально возможное открытие регулирующего клапана по подаче топлива в камеру сгорания в зависимости от давления воздуха за компрессором.

Ограничитель (Рис.15) собран в корпусе, в котором запрессована втулка. Корпусом и крышкой по внешнему контуру обжата мембрана. По внутреннему контуру мембрана обжата дисками, стянутыми с помощью штока и гайки. На штоке имеется буртик, который пружиной прижимается к втулке с отверстиями для выпуска воздуха в атмосферу. Натяжение пружины регулируется перестановкой тарелки гайками. Пружина закрывается кожухом, имеющим внизу отверстие.

Над мембраной в крышке установлены два рычага, которые могут проворачиваться на валиках, укрепленных в крышке. Нижний рычаг опирается на шток. Над верхним рычагом установлен сильфон, приваренный к кольцу и тарелке. Кольцо зажато между крышкой и фланцем. Тарелка опирается на верхний рычаг через шарик. Между рычагами размещен второй шарик, положение которого можно отрегулировать смещением корректора в расточке крышки. Корректор позволяет менять передаточное отношение по усилию от сильфона к мембране. Фиксация корректора осуществлена винтом.

В подмембранную полость подведен воздух из проточной линии. Внутренняя полость сильфона сообщена с нагнетанием компрессора. Надмембранная полость через отверстие в крышке сообщена с атмосферой.

Рис. 15. Ограничитель приемистости:

1-пружина; 2-шток; 3-корпус; 4-мембрана; 5-корректор; 6-винт;

7-крышка; 8-фланец; 9-сильфон; 10-шарики; 11-рычаги;

12-диски; 13-втулка; 14-тарелка

Работает ограничитель приемистости по принципу ограничения давления в проточной линии в зависимости от давления за компрессором. При отсутствии давления за компрессором устанавливается такое натяжение пружины, чтобы давление в проточной линии не могло быть более 0,07 МПа. При этом регулирующий клапан может максимально открыться примерно на 3 мм. Если давление превысит это значение, то мембрана приподнимает шток и буртик, отойдя от втулки, выпустит часть воздуха из проточной линии в атмосферу.

Увеличением давления за компрессором автоматически будет перестраиваться и ограничитель приемистости на ограничение более высокого давления в проточной линии, т. е. на ограничение и большего хода регулирующего клапана.

В нормальных условиях, когда перемещение регулирующего клапана не вызывает отклонений параметров сверх максимально допустимых, действительные открытия регулирующего клапана несколько меньше тех, которые ограничивают с помощью ограничителя приемистости. Ограничитель не должен вступать в работу. Вступление в работу ограничителя приемистости происходит только в переходных процессах работы при наборе нагрузки турбиной в недопустимо быстром темпе. Надежная работа ограничителя находится в зависимости от точности поддержания необходимого давления топливного газа и точности исполнения профиля регулирующего клапана.