- •Предисловие

- •1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций

- •Ориентировочный социально-экономический ущерб от опасных природных процессов и явлений, приводящих к гибели людей

- •1.3. Обстановка в Российской Федерации и Северо-Западном регионе

- •Классификация чс по масштабам распространения и тяжести последствий

- •1.4. Чрезвычайные ситуации природного характера

- •1.4.1. Землетрясения

- •Шкала msk-64 интенсивности землетрясений

- •1.4.2. Наводнения

- •Максимальные расходы воды в периоды половодья рек

- •Возможные размеры зон затопления в зависимости от уровня подъема воды

- •Параметры волны прорыва

- •1.5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

- •1.5.1. Пожары

- •Характеристики пожарной опасности некоторых материалов

- •Предельные значения офп

- •Действие теплового излучения на человека

- •Минимальные интенсивности теплового излучения и время, при которых происходит возгорание горючих материалов, кВт/м2

- •1.5.2. Техногенные взрывы

- •Характеристики конденсированных вв

- •Характеристики газовоздушных смесей

- •Теплота взрыва горючих пылей

- •1.5.3. Аварии на радиационно опасных объектах

- •Характеристики некоторых наиболее опасных нуклидов выброса

- •Международная шкала событий на аэс

- •1.5.4. Аварии на химически опасных объектах

- •Физические и токсические характеристики ахов

- •Классификация ахов по токсическому действию

- •Классификация ахов по степени опасности

- •2. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Оценка последствий техногенных взрывов

- •2.3. Выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на аэс

- •2.3.1. Общие положения

- •2.3.2. Методика выявления и оценки радиационной обстановки

- •Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на аэс

- •2.4. Прогнозирование возможной химической обстановки при авариях на химически опасных объектах

- •2.4.1. Общие положения

- •2.4.2. Методика выявления и оценки химической обстановки

- •3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

- •3.1. Нормативная правовая база обеспечения защиты населения

- •3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- •3.2.1. Задачи рсчс

- •3.2.2. Организационная структура рсчс

- •3.2.3. Система управления рсчс

- •3.2.4. Силы и средства рсчс

- •3.3. Гражданская оборона

- •3.3.1. Задачи гражданской обороны

- •3.3.2. Организация гражданской обороны Российской Федерации

- •3.4. Мероприятия защиты в чрезвычайных ситуациях

- •3.4.1. Оповещение

- •3.4.2. Эвакуация

- •3.4.3. Радиационная и химическая защита

- •Защитные свойства по ахов гражданских противогазов гп-5(гп-5м), гп-7(гп-7в, гп-7вм)

- •Промышленные противогазы, применяемые для защиты персонала предприятий от ахов

- •4. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

- •4.1. Основы устойчивости функционирования объектов экономики в чс

- •4.2. Основы оценки устойчивости функционирования объектов экономики в чс

- •4.3. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чс

- •4.4. Методика выбора мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов

- •4.5. Организация работы по исследованию и повышению устойчивости функционирования оэ в чс

- •5. Ликвидация чрезвычайных ситуаций

- •5.1. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ

- •5.2. Организация всестороннего обеспечения асднр

- •5.3. Особенности организации асднр в зонах стихийных бедствий, радиоактивного и химического заражения

- •5.4. Меры безопасности при проведении асднр

- •Структура возможных поражений людей в зонах разрушений зданий и сооружений городской застройки

- •Средняя скорость ветра ( ) в слое от поверхности земли до высоты перемещения центра облака, м/с

- •Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа рбмк - 1000 (длина или начало зоны/конец зоны и ширина зоны)

- •Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор рбмк-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)

- •Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор ввэр-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)

- •Приложение 5

- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (сильно неустойчивая атмосфера – категория а)

- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (нейтральная атмосфера – категория д)

- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (очень устойчивая атмосфера – категория f)

- •Время начала формирования следа загрязнения (начала загрязнения в данной точке) после аварии, час

- •Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии

- •Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии

- •Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии

- •Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии

- •Средние значения кратности ослабления излучения от зараженной местности

- •Толщина слоя половинного ослабления, см

- •Приложение 6

- •Коэффициенты эквивалентности ахов к хлору и поправочные коэффициенты к глубине и площади зоны заражения

- •Степень вертикальной устойчивости воздуха

- •Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (разлив в поддон)

- •Угловые размеры зоны возможного заражения ахов

- •Значения коэффициента

- •Коэффициент защищенности производственного персонала

- •Средние значения коэффициентов защищенности городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и

- •Литература

- •Оглавление

- •1. Чрезвычайные ситуации природного и

- •4. Устойчивость функционирования объектов экономики в

1.5.2. Техногенные взрывы

Аварии и катастрофы, связанные с взрывами, являются наиболее опасными и непредсказуемыми. При мощных взрывах образуются обширные очаги поражения, в пределах которых разрушаются здания, сооружения, техника, получают травмы и гибнут люди. Взрывы часто сопровождаются пожарами (или являются следствием пожаров).

Потенциально опасными объектами с точки зрения возможности взрыва являются:

- хранилища и склады взрывчатых веществ (ВВ), горюче-смазочных материалов, нефте-, газо- и продуктопроводы;

- различные производства на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической и т.д. промышленности;

- мельничные элеваторы, деревообрабатывающие предприятия, ткацкое производство и т.п. (мучная, древесная, хлопковая пыль);

- средства транспортировки ВВ, горючих веществ железнодорожным, водным, автомобильным транспортом.

Общие сведения о взрыве

Будем рассматривать взрыв в воздухе, как наиболее часто встречающийся [6,8,9].

Картина взрыва, характеристики области взрыва, поражающее действие взрыва зависят от того, какое количество энергии выделяется в единице объема в единицу времени при взрыве. С этой точки зрения различают взрывы:

- конденсированных ВВ;

- объемные;

- ядерные.

Остановимся на первых двух видах взрывов, ядерные взрывы в силу наличия специфических поражающих факторов (световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс) требуют отдельного рассмотрения.

Взрыв – это процесс быстрого превращения вещества, сопровождающийся выделением большого количества энергии.

Важной характеристикой

взрыва является скорость

![]() распространения взрывчатого превращения

по объему вещества (среды). В зависимости

от величины этой скорости различают

“простое” горение (рассмотрено выше

в разделе “пожары”), дефлаграционный

взрыв и детонацию.

распространения взрывчатого превращения

по объему вещества (среды). В зависимости

от величины этой скорости различают

“простое” горение (рассмотрено выше

в разделе “пожары”), дефлаграционный

взрыв и детонацию.

Дефлаграционный

взрыв:

![]() ,

где

,

где

![]() – скорость звука в среде. В газах при

нормальных условиях (

– скорость звука в среде. В газах при

нормальных условиях (![]() К,

К,

![]() Па)

Па)

![]() м/с, в твердых телах и жидкостях

м/с, в твердых телах и жидкостях

![]() м/с.

м/с.

При детонации

процесс взрывчатого превращения идет

со скоростью

![]() .

Эта скорость детонационной волны -

максимально возможная для данного

взрывчатого вещества и является для

него константой.

.

Эта скорость детонационной волны -

максимально возможная для данного

взрывчатого вещества и является для

него константой.

Сначала рассмотрим детонацию.

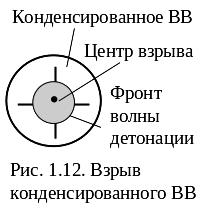

Наиболее типичная картина взрыва в режиме детонации наблюдается при взрыве конденсированных ВВ. Конденсированные ВВ – это твердые и жидкие взрывчатые вещества.

Одной из основных характеристик ВВ является теплота взрыва - энергия, выделяющаяся при взрыве единицы массы ВВ (табл. 1.11).

Таблица 1.11

Характеристики конденсированных вв

Взрывчатое вещество |

Плотность ВВ, кг/м3 |

Теплота взрыва, МДж/кг |

Тринитротолуол ( тротил ) – ТНТ |

1600 |

4,52 |

Аммотол 80/20 (80% нитрата аммония +20% ТНТ) |

1600 |

2,65 |

Гексоген |

1650 |

5,36 |

Гремучая ртуть |

4430 |

1,79 |

Нитроглицерин (жидкость) |

1590 |

6,70 |

Октоген |

1900 |

5,68 |

Октол (70% октана + 30% ТНТ ) |

1800 |

4,50 |

Тетрил |

1730 |

4,52 |

ТЭН |

1770 |

5,80 |

Тринотал (80% ТНТ + 20% алюминия) |

1720 |

7,41 |

Торпекс (42% гексогена + 40% ТНТ + 18% алюминия) |

1760 |

7,54 |

60%-ный нитроглицериновый динамит |

1300 |

2,71 |

Пластит |

1300 |

4,52 |

Давление во фронте

детонационной волны

![]() (рис. 1.12) и скорость ее фронта

(рис. 1.12) и скорость ее фронта

![]() определяются соотношениями:

определяются соотношениями:

![]() ,

(1.11)

,

(1.11)

где

– плотность ВВ, кг/м3;

– теплота взрыва, Дж/кг;

![]() – показатель адиабаты продуктов взрыва.

– показатель адиабаты продуктов взрыва.

К ак

показывают результаты эксперимента,

значение показателя адиабаты для

продуктов взрыва можно принять равным

3, тогда для тротила получим давление

во фронте волны детонации

ак

показывают результаты эксперимента,

значение показателя адиабаты для

продуктов взрыва можно принять равным

3, тогда для тротила получим давление

во фронте волны детонации

![]() Па и ее скорость

Па и ее скорость

![]() м/с.

м/с.

Воздушная ударная волна

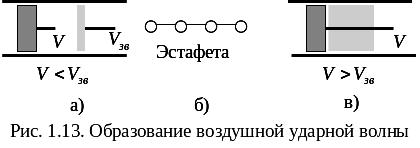

При выходе детонационной волны с такими параметрами на границу “ВВ – воздух” расширяющиеся продукты взрыва действуют на окружающий воздух как твердый сверхзвуковой поршень. В результате этого формируется воздушная ударная волна (ВУВ). Отличие ВУВ от упругой волны в воздухе можно пояснить на следующем примере.

П усть

в длинной трубе, содержащей воздух при

нормальных условиях (

усть

в длинной трубе, содержащей воздух при

нормальных условиях (![]() Па,

Па,

![]() К,

К,

![]() кг/м3),

движется твердый поршень со скоростью

(рис. 1.13).

кг/м3),

движется твердый поршень со скоростью

(рис. 1.13).

1)

![]() (рис. 1.13-а)

Скорость звука в воздухе одного порядка

со средней скоростью теплового движения

молекул:

(рис. 1.13-а)

Скорость звука в воздухе одного порядка

со средней скоростью теплового движения

молекул:

![]() ,

(1.12)

,

(1.12)

где

– постоянная адиабаты для воздуха (![]() );

– универсальная газовая постоянная;

);

– универсальная газовая постоянная;

![]() – молярная масса воздуха.

– молярная масса воздуха.

Вызванное движением поршня возмущение воздуха посредством “эстафеты” (рис. 1.13-б) – от молекулы к молекуле за счет теплового движения будет перемещаться по трубе вправо – т.е. по трубе вправо будет распространяться упругая волна сжатия – звуковая волна. При этом не будет массового движения воздуха, температура, давление и плотность воздуха не изменяются.

2)

![]() .

Поскольку скорость теплового движения

молекул воздуха мала по сравнению со

скоростью поршня, молекулы не могут

“убежать” от поршня, а остаются перед

ним, т. е. перед поршнем воздух сжимается

(эффект “бульдозера”), плотность,

давление и температура его повышаются.

Масса сжатого перед поршнем воздуха

движется со скоростью поршня (рис.

1.13-в). Если поршень остановить, то эта

масса сжатого воздуха по инерции будет

двигаться вправо. На передней границе

сжатой области будет наблюдаться, как

описано выше, “сгребание” атмосферного

воздуха. С

.

Поскольку скорость теплового движения

молекул воздуха мала по сравнению со

скоростью поршня, молекулы не могут

“убежать” от поршня, а остаются перед

ним, т. е. перед поршнем воздух сжимается

(эффект “бульдозера”), плотность,

давление и температура его повышаются.

Масса сжатого перед поршнем воздуха

движется со скоростью поршня (рис.

1.13-в). Если поршень остановить, то эта

масса сжатого воздуха по инерции будет

двигаться вправо. На передней границе

сжатой области будет наблюдаться, как

описано выше, “сгребание” атмосферного

воздуха. С

тыльной же границы сжатой области будет отток воздуха в пространство между сжатой областью и поршнем – это область разрежения – пониженного давления.

Область сжатия воздуха, распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью, называется ударной волной (пояснение названия “ударная” см. ниже).

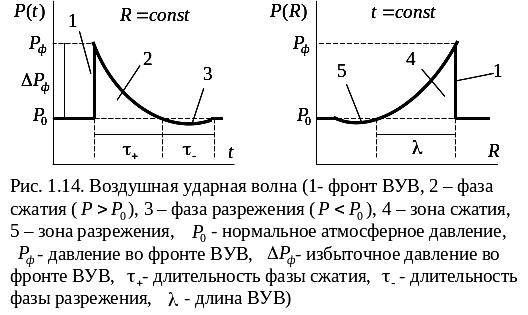

П ередняя

граница области сжатия называется

фронтом ВУВ.

Толщина фронта ВУВ порядка средней

длины свободного пробега молекул в

воздухе (≈10-7

м). Изменение давления в ударной волне

показано на рис. 1.14. Максимальное

давление, плотность, температура воздуха

наблюдаются во фронте ВУВ.

ередняя

граница области сжатия называется

фронтом ВУВ.

Толщина фронта ВУВ порядка средней

длины свободного пробега молекул в

воздухе (≈10-7

м). Изменение давления в ударной волне

показано на рис. 1.14. Максимальное

давление, плотность, температура воздуха

наблюдаются во фронте ВУВ.

Воздух в зоне сжатия ВУВ движется в том же направлении, что и фронт ударной волны – от точки взрыва; в зоне разрежения – в обратном направлении – к точке взрыва.

Характеристики

ВУВ: плотность

![]() и температура

и температура

![]() воздуха во фронте, скорость воздуха за

фронтом

воздуха во фронте, скорость воздуха за

фронтом

![]() и скорость фронта

и скорость фронта

![]() ,

длительность фазы сжатия

,

длительность фазы сжатия

![]() ,

длина УВ

,

длина УВ

![]() обычно выражаются через ее основной

параметр – избыточное давление во

фронте

обычно выражаются через ее основной

параметр – избыточное давление во

фронте

![]() ,

например:

,

например:

,

,

,

(1.13)

,

(1.13)

![]() ,

,

где

![]() ;

;

![]() - давление и плотность воздуха и скорость

звука соответственно в невозмущенной

атмосфере;

- давление и плотность воздуха и скорость

звука соответственно в невозмущенной

атмосфере;

![]() – показатель адиабаты для воздуха.

– показатель адиабаты для воздуха.

Избыточное давление

во фронте ВУВ

![]() при взрыве в однородной атмосфере

(воздушный

взрыв) зависит

от вида и массы

при взрыве в однородной атмосфере

(воздушный

взрыв) зависит

от вида и массы

![]() взрывчатого вещества (или общей энергии

взрыва

взрывчатого вещества (или общей энергии

взрыва

![]() )

и расстояния

до точки взрыва (формула Садовского):

)

и расстояния

до точки взрыва (формула Садовского):

![]() ,

(1.14)

,

(1.14)

где постоянные

коэффициенты

![]() зависят от выбранных единиц измерения

зависят от выбранных единиц измерения

![]() и вида ВВ. Если измерять

в кПа,

– в метрах, то для массы тротилового

заряда

в килограммах имеем:

и вида ВВ. Если измерять

в кПа,

– в метрах, то для массы тротилового

заряда

в килограммах имеем:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

При взрыве ВВ в

атмосфере фронт ударной волны имеет

форму сферы. Для наземного

взрыва фронт УВ - полусфера, а зависимость

избыточного давления во фронте

от массы ВВ и расстояния отличается от

приведенной выше для воздушного взрыва

тем, что коэффициенты

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() увеличены так, как было бы при замене

величины

на

увеличены так, как было бы при замене

величины

на

![]() .

Это происходит потому, что при воздушном

взрыве его энергия распределяется во

всем пространстве (

.

Это происходит потому, что при воздушном

взрыве его энергия распределяется во

всем пространстве (![]() телесного угла), а при наземном – только

в верхнем полупространстве (

телесного угла), а при наземном – только

в верхнем полупространстве (![]() телесного угла). Тогда для наземного

взрыва тротила в формуле Садовского:

телесного угла). Тогда для наземного

взрыва тротила в формуле Садовского:

![]() .

.

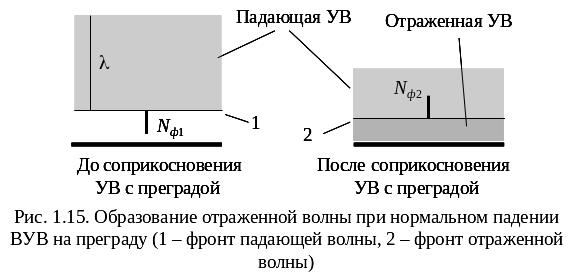

Отражение ударной волны от преграды

Ударная волна, образующаяся при воздушном взрыве ВВ – падающая ВУВ – распространяясь в воздухе, встречает на своем пути преграды - поверхность земли, здания, сооружения и т.п. При этом происходит отражение падающей ВУВ от преграды – образуется отраженная УВ (рис. 1.15).

Простейший случай

отражения – отражение плоской ВУВ при

нормальном падении на жесткую преграду

- угол между плоскостью преграды и

фронтом падающей ВУВ

![]() .

Движущийся за фронтом падающей ВУВ

воздух тормозится преградой, в результате

чего его кинетическая энергия переходит

в потенциальную энергию сжатия, давление

воздуха у преграды возрастает и по

падающей ВУВ вверх распространяется

возмущение – отраженная ударная волна,

избыточное давление в ее фронте

.

Движущийся за фронтом падающей ВУВ

воздух тормозится преградой, в результате

чего его кинетическая энергия переходит

в потенциальную энергию сжатия, давление

воздуха у преграды возрастает и по

падающей ВУВ вверх распространяется

возмущение – отраженная ударная волна,

избыточное давление в ее фронте

![]() .

.

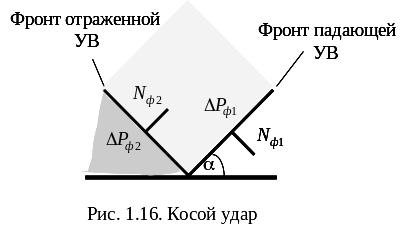

С лучай

косого удара (

лучай

косого удара (![]() )

показан на рис. 1.16.

)

показан на рис. 1.16.

Величина избыточного

давления в отраженной УВ

![]() зависит от избыточного давления

зависит от избыточного давления

![]() в падающей волне и угла падения

в падающей волне и угла падения

![]() .

.

Отражение ВУВ

характеризуется коэффициентом

отражения:

![]() .

В частности, при нормальном падении

(

):

.

В частности, при нормальном падении

(

):

,

(1.15)

,

(1.15)

где - постоянная адиабаты для воздуха.

Из этой формулы

видно, что давление

в отраженной волне превышает давление

в падающей волне в 2-8 раз (“2” – при

![]() – “слабая” УВ, “8” – при

– “слабая” УВ, “8” – при

![]() – “сильная” УВ). Для реального газа

– “сильная” УВ). Для реального газа

![]() .

.

При косом ударе

(

)

возможны два случая отражения: регулярное

отражение

(при

![]() )

и нерегулярное

(при

)

и нерегулярное

(при

![]() ),

где

),

где

![]() – критический угол. Величина критического

угла

зависит от избыточного давления в

падающей волне

:

убывает от 90 º - для “слабой” УВ до

приблизительно 40 º – для “сильной”

УВ.

– критический угол. Величина критического

угла

зависит от избыточного давления в

падающей волне

:

убывает от 90 º - для “слабой” УВ до

приблизительно 40 º – для “сильной”

УВ.

В случае регулярного отражения ( ) линия пересечения фронтов падающей и отраженной ударных волн находится на преграде.

При нерегулярном отражении ( ) отраженная волна, распространяясь по воздуху, нагретому падающей волной, на определенном расстоянии от точки взрыва догоняет падающую волну и сливается с ней, образуя головную УВ. Плоскость фронта головной УВ перпендикулярна преграде, линия соединения фронтов падающей, отраженной и головной волн (тройная точка) поднимается вверх над преградой.

Избыточное давление

![]() в головной волне выше, чем избыточные

давления в отраженной и падающей волнах:

в головной волне выше, чем избыточные

давления в отраженной и падающей волнах:

![]() .

.

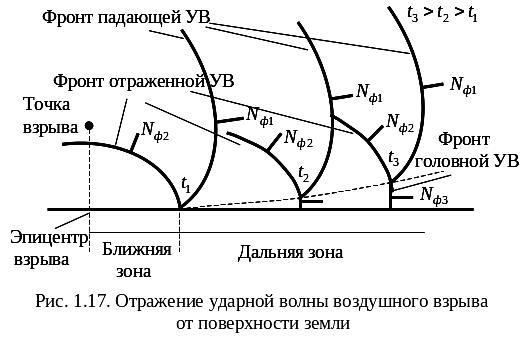

Образование отраженной и головной волн при воздушном взрыве показано на рис. 1.17. В ближней зоне отражение – регулярное, в дальней зоне – нерегулярное.

При распространении ударной волны от точки взрыва ее интенсивность уменьшается и на некотором расстоянии она вырождается в звуковую волну.

Поражающее действие ударной волны

Поражение объекта ударной волной обусловлено действием избыточного давления и давления скоростного напора в течение фазы сжатия.

Избыточное давление воздуха за фронтом УВ вызывает всестороннее обжатие объекта (действует как гидростатическое давление при погружении в воду). Поскольку толщина фронта УВ около 10-7 м, а его скорость превышает скорость звука (330 м/с), небольшой по линейным размерам объект при прохождении УВ оказывается за ее фронтом и начинает испытывать нагрузку практически мгновенно. Поэтому действие УВ аналогично удару – отсюда и название “ударная волна”. Импульс давления сжатого воздуха J+ равен:

,

(1.16)

,

(1.16)

где

![]() – избыточное давление в фазе сжатия,

изменяется с течением времени по закону:

– избыточное давление в фазе сжатия,

изменяется с течением времени по закону:

![]() .

(1.17)

.

(1.17)

Длительность фазы

сжатия зависит от массы

(кг) ВВ – тротила и расстояния

(м) до взрыва:

![]() ,

с.

,

с.

Движущийся за фронтом УВ сжатый воздух при торможении его преградой оказывает на нее давление – давление скоростного напора. Оно обусловливает метательное действие ударной волны – объект отбрасыва-

ется (смещается)

ударной волной на некоторое расстояние.

Давление скоростного напора

![]() и его импульс

и его импульс

![]() определяются выражениями:

определяются выражениями:

![]() ,

,

,

(1.18)

,

(1.18)

где

![]() – коэффициент лобового сопротивления

тела;

– коэффициент лобового сопротивления

тела;

![]() – плотность и скорость движущегося

воздуха во фронте УВ (1.13).

– плотность и скорость движущегося

воздуха во фронте УВ (1.13).

По механизму поражения ударной волной все объекты можно разделить на три группы:

- объекты, поражаемые, в основном, избыточным давлением;

- объекты, поражаемые давлением скоростного напора;

- объекты, поражаемые как избыточным давлением, так и давлением скоростного напора.

К первой группе относятся здания, сооружения, укрытия и т. п. объекты, имеющие внутренний изолированный от внешней среды объем. Во вторую группу входят объекты, не имеющие внутреннего объема, полостей: опоры линий электропередач, мостовые фермы, заводские трубы, столбы, деревья и т.п. Третья группа объектов – наземная подвижная техника, отдельные сооружения, человек.

Для сооружений, техники рассматриваются степени поражения: полное разрушение, сильные, средние и слабые повреждения (приложение 2).

Характер воздействия ударной волны на объект зависит от величины избыточного давления , соотношения линейных размеров объекта и длины УВ и прочностных характеристик объекта. Теоретические и экспериментальные исследования воздействия УВ на различные объекты в наиболее полном объеме выполнены для ударных волн относительно большой длины (ударная волна ядерного взрыва), значения избыточных давлений, вызывающие разрушения определенной степени, приводятся в справочной литературе (приложение 3).

Строго говоря, при

взрывах обычных ВВ эти результаты

применимы для массы тротила

![]() т. Если масса ВВ меньше, то рассматриваемая

степень разрушения наблюдается при

большем, чем указано в приложении 3,

значении

для ядерного взрыва в 1,5-1,7 раза. Погрешность

оценки меньше для точечных (имеющих

малые линейные размеры по сравнению с

длиной УВ) объектов. Длина ударной волны

ядерного взрыва около нескольких сотен

метров, объемного взрыва – десятки

метров, взрыва обычных ВВ – единицы

метров. На практике обычно при оценке

возможных

т. Если масса ВВ меньше, то рассматриваемая

степень разрушения наблюдается при

большем, чем указано в приложении 3,

значении

для ядерного взрыва в 1,5-1,7 раза. Погрешность

оценки меньше для точечных (имеющих

малые линейные размеры по сравнению с

длиной УВ) объектов. Длина ударной волны

ядерного взрыва около нескольких сотен

метров, объемного взрыва – десятки

метров, взрыва обычных ВВ – единицы

метров. На практике обычно при оценке

возможных

последствий техногенных взрывов пользуются непосредственно данными приложения 3.

Поражение людей

Поражение людей при взрыве происходит как за счет действия самой ударной волны (движущегося сжатого воздуха) – прямое действие, так и летящими обломками разрушенных зданий, оборудования, деревьев, осколками разбитых стекол – косвенное действие УВ (приложение 4).

Прямое

действие УВ – действие избыточного

давления и давления скоростного напора.

Воздействие избыточного давления на

человека воспринимается как удар по

всей поверхности тела (![]() м2).

При этом возможны повреждения внутренних

органов, разрыв барабанных перепонок,

кровеносных сосудов, сотрясение мозга,

переломы и т. п. Действие давления

скоростного напора – метательное

действие УВ - удар по телу со стороны,

обращенной к взрыву. В результате этого

человек может быть отброшен на значительное

расстояние и травмирован при ударе о

различные препятствия и землю.

м2).

При этом возможны повреждения внутренних

органов, разрыв барабанных перепонок,

кровеносных сосудов, сотрясение мозга,

переломы и т. п. Действие давления

скоростного напора – метательное

действие УВ - удар по телу со стороны,

обращенной к взрыву. В результате этого

человек может быть отброшен на значительное

расстояние и травмирован при ударе о

различные препятствия и землю.

Поражения, возникающие при действии УВ на людей, делятся на легкие, средние, тяжелые и крайне тяжелые.

Легкие

– при

![]() кПа наблюдаются: легкая контузия,

временная потеря слуха, ушибы, вывихи.

Безопасным

считается избыточное давление

кПа наблюдаются: легкая контузия,

временная потеря слуха, ушибы, вывихи.

Безопасным

считается избыточное давление

![]() кПа.

кПа.

Средние

– при

![]() кПа – травмы мозга с потерей сознания,

повреждения органов слуха, кровотечения

из носа и ушей, вывихи и переломы

конечностей.

кПа – травмы мозга с потерей сознания,

повреждения органов слуха, кровотечения

из носа и ушей, вывихи и переломы

конечностей.

Тяжелые

– при

![]() кПа – сильная контузия, переломы

конечностей, разрывы внутренних органов.

кПа – сильная контузия, переломы

конечностей, разрывы внутренних органов.

Крайне тяжелые

– при

![]() кПа – как правило, сопровождаются

смертельным исходом.

кПа – как правило, сопровождаются

смертельным исходом.

Закон подобия для ударной волны

Исследование устойчивости различных объектов к действию ударной волны проводится, как правило, экспериментально. Для распространения получаемых данных на различные энергии взрыва (массы ВВ) и расстояния до взрыва используют закон подобия.

Как следует из

формулы Садовского, при взрывах различных

масс

![]() и

и

![]() тротила одинаковое избыточное давления

во фронте ударной волны будет наблюдаться

на расстояниях

тротила одинаковое избыточное давления

во фронте ударной волны будет наблюдаться

на расстояниях

![]() и

и

![]() ,

определяемых соотношением:

,

определяемых соотношением:

![]() или:

или:

![]() .

(1.19)

.

(1.19)

Последняя формула называется законом подобия для ударной волны.

Взрывы различных ВВ

Значение избыточного

давления во фронте УВ при взрыве тротила

определяется по формуле Садовского.

Расчеты для других ВВ проводятся на

основе энергетического

подхода – приравниваются энергии взрыва

данного ВВ и тротила:

![]() ,

где

,

где

![]() - теплота взрыва данного ВВ и тротила

(табл. 1.11);

- теплота взрыва данного ВВ и тротила

(табл. 1.11);

![]() - масса ВВ и тротила Тротиловым эквивалентом

взрыва данного ВВ называется величина:

- масса ВВ и тротила Тротиловым эквивалентом

взрыва данного ВВ называется величина:

![]() ,

(1.20)

,

(1.20)

которая и используется при расчете избыточного давления по формуле Садовского.

Пример 1. Произошел наземный взрыв 2,5 т динамита. Определить избыточное давление во фронте воздушной ударной волны на расстоянии 200 м от точки взрыва.

Решение.

1. Определяем тротиловый эквивалент

взрыва (табл. 1.11: для динамита

![]() МДж/кг, для тротила

МДж/кг, для тротила

![]() МДж/кг):

МДж/кг):

![]() кг.

кг.

2. Рассчитываем по формуле Садовского избыточное давление во фронте ВУВ для наземного взрыва:

![]() кПа.

кПа.

Взрыв газовоздушной смеси в атмосфере

Целый ряд тяжелых катастроф, сопровождавшихся гибелью людей, был вызван взрывами газопаровоздушных смесей (ниже для краткости - газовоздушная смесь - ГВС) в атмосфере. Последняя ЧС такого вида в России произошла под Уфой в 2000 г., когда сгорели два пассажирских поезда вследствие взрыва ГВС, образовавшейся при разрыве нефтепровода, погибло около 600 человек.

Взрывы газовоздушных смесей относятся к классу объемных взрывов, имеющих ряд особенностей по сравнению с взрывами конденсированных ВВ.

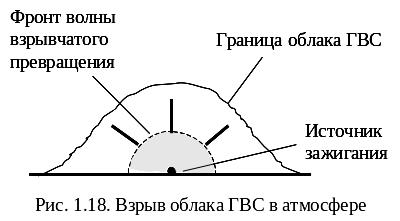

О блако

газовоздушной смеси может образоваться

при разгерметизации емкостей для

хранения сжатых или сжиженных горючих

газов, при разрывах газо-, нефте-,

продуктопроводов, а также в результате

испарения разлитых по поверхности

горючих жидкостей. Образование ГВС

может происходить как в открытой

атмосфере, так и в закрытых помещениях.

При наличии источника зажигания возможно

воспламенение ГВС (рис. 1.18).

блако

газовоздушной смеси может образоваться

при разгерметизации емкостей для

хранения сжатых или сжиженных горючих

газов, при разрывах газо-, нефте-,

продуктопроводов, а также в результате

испарения разлитых по поверхности

горючих жидкостей. Образование ГВС

может происходить как в открытой

атмосфере, так и в закрытых помещениях.

При наличии источника зажигания возможно

воспламенение ГВС (рис. 1.18).

Взрыв в режиме детонации

Взрыв облака ГВС в режиме детонации возможен при следующих условиях:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ,

,

где

![]() – радиус облака ГВС в атмосфере;

– радиус облака ГВС в атмосфере;

![]() – критический для детонации радиус

облака ГВС;

– концентрация горючей примеси в облаке;

НКПд

и ВКПд

– нижний и верхний соответственно

концентрационные пре-

– критический для детонации радиус

облака ГВС;

– концентрация горючей примеси в облаке;

НКПд

и ВКПд

– нижний и верхний соответственно

концентрационные пре-

делы для детонации;

![]() – требуемая и имеющаяся энергии

воспламенения горючей смеси.

– требуемая и имеющаяся энергии

воспламенения горючей смеси.

Характеристики

некоторых ГВС приведены в табл. 1.12.

Отметим, что для одного и того же горючего

вещества диапазон детонации

![]() -

-

![]() более узкий, чем воспламенения

более узкий, чем воспламенения

![]() -

-

![]() .

.

Таблица 1.12