- •1 Классификация усилительных устройств.

- •2. Основные технические показатели и характеристики усилителя.

- •4. Апериодические усилительные каскады в режиме малого сигнала

- •5. Типы усилителей.

- •6. Усилители с rс-связями.

- •7. Усилители постоянного тока.

- •8. Работа транзисторного усилительного каскада на высоких частотах.

- •11. Общие сведения и принципы построения импульсных усилителей.

- •1. Общие сведения и принципы построения импульсных усилителей

- •12. Анализ импульсного усилителя в области малых времен.

- •13. Анализ импульсного усилителя в области больших времен.

- •14. Общие сведения об операционных усилителях.

- •2 Общие сведения об операционных усилителях

- •15. Основные характеристики оу.

- •17. Свойства операционного усилителя.

- •19. Коррекция частотной характеристики оу.

- •20. Устройства перемножения и деления сигналов.

- •21. Общие сведения об активных фильтрах.

- •22. Пассивные rс – фильтры.

- •23. Реализация активных фильтров.

- •24. Активные фильтры высокого порядка.

- •25. Полосовые и заграждающие аф

- •26. Общие сведения о регулировках тембра

- •27. Принцип регулировки тембра на основе аф

- •28. Регулятор тембра на основе аф.

- •29. Математические модели аналоговой радиоэлектронной системы (рэс).

- •30. Математические модели логических схем цифровой рэс.

- •32. Информационные технологии схемотехнического моделирования аналого-цифровых устройств.

- •34. Общая характеристика задач автоматизации конструкторского проектирования рэс

- •35. Электронные коммутаторы

- •17.5.1. Статические характеристики.

- •17.5.2. Динамические характеристики.

- •17.5.3. Эксплуатационные параметры.

- •17.6.1. Влияние нелинейности аналоговых коммутаторов на искажения передаваемых

- •17.6.2. Защита коммутаторов от перенапряжений.

- •17.7.1. Схемы устройств выборки хранения.

- •17.7.2. Основные характеристики увх.

- •17.7.3. Применение увх.

- •13.1. Общие сведения о компараторах

- •13.2. Аналоговый интегральный компаратор

- •13.2.1. Принципы построения интегральных компараторов

- •13.2.2. Компараторы с однополярным питанием

- •13.2.3. Скоростные компараторы

- •13.3. Применение компараторов

- •13.3.1. Двухпороговый компаратор

- •13.3.2. Детектор пересечения нуля

- •13.3.3. Сравнение напряжений противоположной полярности

- •46. Применение цап.

- •9.8.1. Системы сбора данных

- •9.8.2. Кодеки

- •9.8.3. Измерение энергии

- •9.8.4. Управление двигателями переменного тока

17.5.2. Динамические характеристики.

Межэлектродные емкости. На работу МОП-ключей в динамическом режиме оказывает наличие межэлектродных емкостей, в число которых входят (Рис. 7.18): емкость между входом и выходом (CDS), емкости между каналом и общей точкой схемы (CD, Cs), емкость между затвором и каналом (CG), а также емкости между ключами различных каналов в пределах одного кристалла.

Как правило, наличие этих емкостей ухудшает характеристики ключей.

CDS (емкость вход—выход). Наличие этой емкости приводит к прохождению сигнала через разомкнутый ключ, которое на высоких частотах возрастает. На Рис. 7.19 показан этот эффект для микросхемы четы- рехканального аналогового коммутатора типа МАХ312.

Здесь кривая 1 представляет собой ам- плитудно-частотную характеристику последовательного ключа, нагруженного на резистор 50 Ом в замкнутом состоянии. Кривая 2 — фазочастотная характеристика для этого же случая. Кривая 3 представляет амплитудно-частотную характеристику ключа в разомкнутом состоянии при той же нагрузке. Как видно, даже при нагрузке 50 Ом сквозное прохождение сигнала на высоких частотах становится весьма значительным. С ростом сопротивления нагрузки ситуация со сквозной передачей сигнала только усугубляется. Для сравнения штриховой линией 4 представлена АЧХ цепи, состоящей из конденсатора емкостью 2.5 пФ и сопротивления нагрузки 50 Ом.

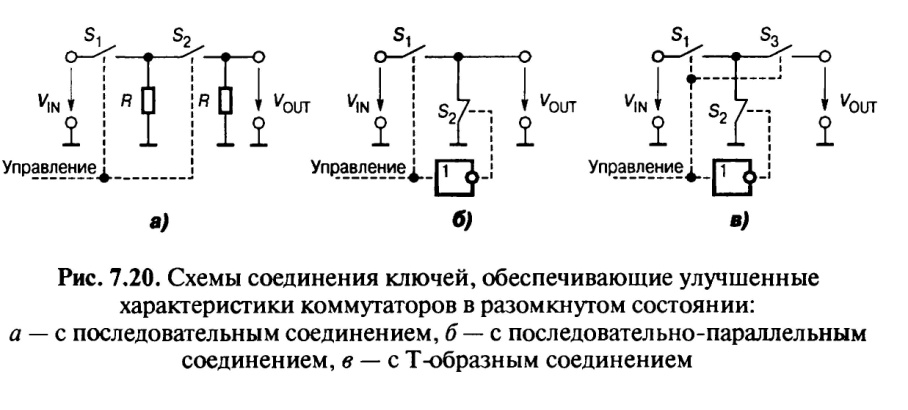

В большинстве низкочастотных применений сквозное прохождение сигнала через емкость разомкнутого ключа не создает проблем. Если они все же возникают, хорошим решением является использование пары включенных каскадно ключей (Рис. 7.20а) или, что еще лучше, использование последовательно-параллельного коммутатора (Рис. 7.20б).

Последовательный каскад удваивает ослабление (в децибелах) за счет дополнительного делителя напряжения, в то время как последовательно-парал- лельная схема уменьшает прямое прохождение сигнала, когда последовательный ключ разомкнут, а параллельный замкнут, снижая эффективное сопротивление нагрузки до RON. Многие фирмы выпускают ИМС аналоговых коммутаторов, содержащие по два нормально замкнутых (т. е. замкнутых при низком уровне управляющего сигнала) и два нормально разомкнутых ключа. Это, например, МАХ314, DG413, 590КН4 и др. Эти микросхемы позволяют довольно просто построить последовательно-параллельные коммутаторы. Еще удобнее использовать микросхемы с аналоговым переключателем, такие, как, например, ADG749. И наконец, наименьшее прохождение сигнала через закрытый коммутатор обеспечивает применение так называемых Т-образных переключателей (Рис. 7.20в). ИМС такого переключателя ADG751 обеспечивает сквозную изоляцию —75 дБ на частоте 100 МГц, в то время как МАХ312 пропускает сигнал на той же частоте с ослаблением всего—12дБ, т.е. работает в 1400 раз хуже!

CD, Cs (емкости относительно общего вывода). Шунтирующая на землю емкость приводит к упомянутому ранее спаду частотной характеристики (кривые 1 и 2 на Рис. 7.19). Совместно с сопротивлением источника сигнала и сопротивлением замкнутого ключа RON эти емкости образуют фильтр нижних частот. Ситуация усугубляется при высокоомном источнике сигнала.

Емкость между ключами. Поскольку обычно на кристалле размещается несколько ключей, то не следует удивляться появлению наводок между каналами. Виновницей может быть емкость между каналами, составляющая величину порядка 0.5 пФ. Эффект усиливается по мере роста частоты и увеличения импеданса источника сигнала. Например, коэффициент ослабления связи между каналами 4-канальной микросхемы МАХ391 на частоте 1 МГц составляет всего 85 дБ. Поэтому, если перекрестные связи нежелательны, следует применять одноканальные ключи, такие, как ADG741/2.

Динамические помехи. Во время перехода от включенного состояния к выключенному и обратно в аналоговых ключах на полевых транзисторах могут возникать неприятные эффекты. Скачок управляющего напряжения, поданный на затвор, вызывает изменение заряда в цепи канала. Это наиболее существенно при уровнях управляющих сигналов, соответствующих разомкнутому ключу. Подобные эффекты возникают и в мультиплексорах во время изменения адреса канала.

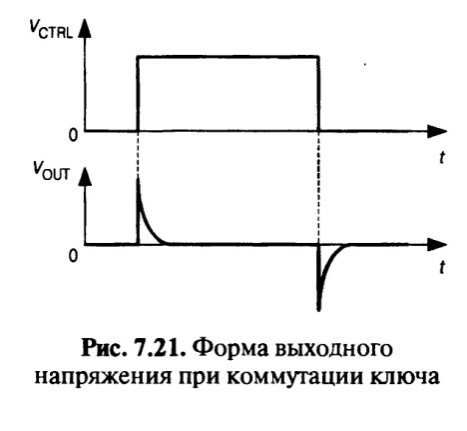

Ввиду важности этой проблемы рассмотрим ее более подробно. На Рис. 7.21 изображена форма выходного сигнала, которую можно увидеть на выходе n-канального МОП-ключа, схема которого показана на Рис. 7.3а при нулевом уровне входного сигнала и нагрузке, состоящей из резистора сопротивлением 10 кОм и параллельного ему конденсатора емкостью 20пФ.

Положительный

и отрицательный всплески, соответствующие

фронтам управляющего сигнала, вызваны

переносом заряда в канал через емкость

CG

(см. Рис.

7.18), имеющую

величину порядка 5 пФ, при изменении

напряжения затвора. Это напряжение

делает резкий скачок от одного уровня

питания к другому, перенося в канал

заряд q= G(VGS_max-VGS_min).

G(VGS_max-VGS_min).

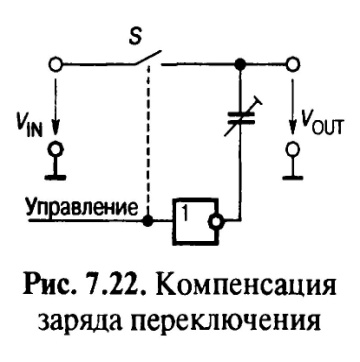

Заметим, что величина переносимого заряда, называемого зарядом переключения, зависит только от полного изменения напряжения затвора и не зависит от времени, за которое это изменение происходит. Замедление изменения сигнала на затворе вызывает меньшую по амплитуде, но более долгую динамическую помеху (на Рис. 7.21 площадь, ограниченная всплесками VOUT соответствующая заряду переключения, не меняется). Фильтрация выходного сигнала ключа фильтром нижних частот дает тот же эффект. Такие меры могут помочь в тех случаях, когда важно добиться малого пика амплитуды динамической помехи, однако в смысле исключения пропускания управляющего напряжения с затвора на выход они неэффективны. Можно попробовать частично компенсировать заряд переключения путем добавки инвертированного сигнала затвора через компенсирующий подстроечный конденсатор малой емкости Сс (Рис. 7.22).

Емкость затвор—канал распределена по всей длине канала, а это значит, что часть заряда переключения (помехи) попадает на вход ключа, вызывая переходные процессы на выходе источника сигнала. Эти процессы будут минимальны, если источник сигнала обладает нулевым выходным сопротивлением, т. е. является источником ЭДС. Уменьшение полного сопротивления нагрузки также приводит к снижению динамической помехи, но при этом нагружается источник коммутируемого сигнала и вносятся дополнительные статическая погрешность и нелинейность за счет конечного и нелинейного RON. Уменьшение емкости затвор—канал за счет сокращения размеров интегрального МОП-транзистора уменьшает переходные помехи при переключении коммутатора, но за это приходится платить увеличением RON.

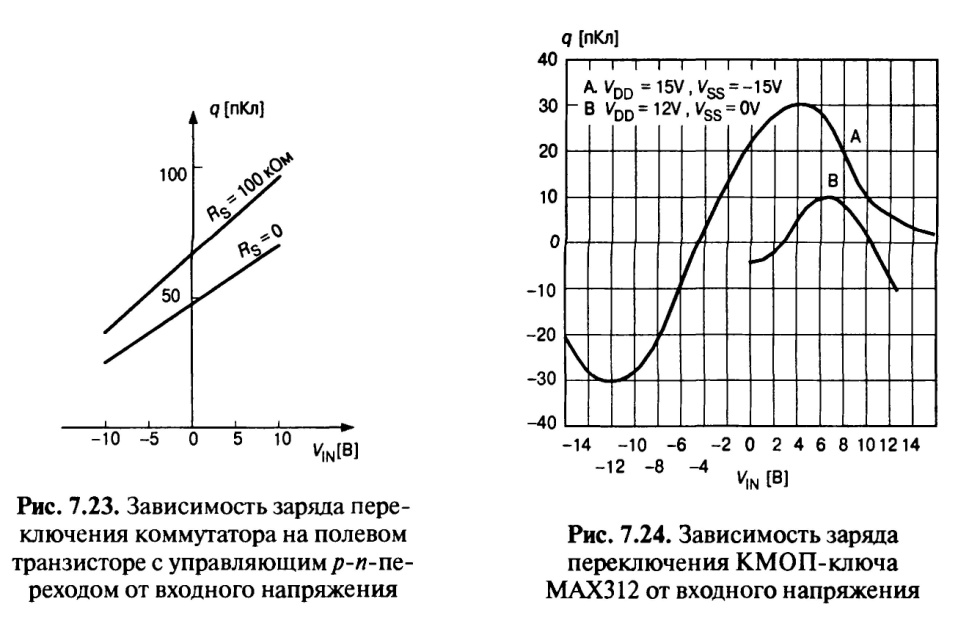

На Рис. 7.23 приведены кривые переноса заряда для ключа с управляющим p-n-переходом при различных сопротивлениях источника сигнала RS ( см. Рис. 7.2).

Как видно, для такого типа ключа существует сильная зависимость величины динамической помехи от параметров источника сигнала, поскольку напряжение на затворе пропорционально разности между уровнем входного сигнала и уровнем отрицательного напряжения питания. Хорошо сбалансированные КМОП-ключи имеют относительно малую динамическую помеху, поскольку попадающие в канал заряды у комплементарных МОП-транзисторов стремятся скомпенсировать друг друга (когда на одном затворе напряжение растет, на другом — падает). На Рис. 7.24 приведены зависимости заряда переключения от входного напряжения для интегрального КМОП-коммутатора МАХ312 при двухполярном питании ±15 В (кривая А) и однополярном питании +12 В (кривая В).

Чтобы дать представление о масштабе этих эффектов, скажем, что заряд 30 пКл создает скачок напряжения в 30 мВ на конденсаторе емкостью 1 нФ. Для многих применений это очень существенная величина.

Быстродействие. Ключи на полевых транзисторах имеют сопротивление в открытом состоянии RON от 10 Ом до сотен Ом. В комбинации с емкостью подложки и паразитными емкостями это сопротивление образует фильтр нижних частот, ограничивающий область частот пропускаемых сигналов значениями порядка 10 МГц и даже ниже. Полевые транзисторы с меньшим RON имеют обычно большую емкость, так что выигрыша в скорости нарастания выходного сигнала они не дают. Значительная доля в ограничении частотных свойств обусловлена элементами защиты — последовательными токоограничивающими резисторами и шунтирующими диодами, применяемыми почти во всех КМОП-схемах. Специальные быстродействующие коммутаторы, например ADG752 фирмы Analog Devices, имеют типичную полосу пропускания до 250 МГц и предназначены для передачи сигналов видеочастоты амплитудой ±1 В от низкоомных источников (обычно 75 Ом) на согласованную нагрузку.

Время переключения. Длительность переходного процесса включения и выключения (tON и tOFF) коммутатора на МОП-транзисторах определяется временем перезаряда емкости затвор—канал. Уменьшение этой емкости приводит к увеличению RON. Поэтому повышения скорости переключения добиваются

снижением выходного сопротивления цепей, осуществляющих управление напряжением на затворе коммутирующего МОП-транзистора. При этом возрастает ток, потребляемый схемой от источника питания. Характерная величина времени переключения для низкочастотных КМОП-коммутаторов составляет около 0.2 мкс, а для быстродействующих, таких, как уже упоминавшиеся ADG751/2, типичны время включения tON=8 нс и время выключения tOFF=3 не при токе потребления в статическом режиме менее 1 мкА.