- •Часть II

- •Раздел 2.1 общее представление о психике

- •2.1.1. Понятие «психика»

- •3. Способность к преобразованию энергии внешних воздействий в

- •4. Активный и целенаправленный характер приспособления (адапта-

- •7. Аксиологический (ценностный) и смыслообразующий характер высших форм организации психики:

- •2.1.2. Специфика психического отражения

- •2.1.3. Активность психики

- •2.1.4. Структура и динамика психики

- •2.1.5. Основные виды психических явлений

- •2.1.6. Процессуальность психики (психическое как процесс)

- •2.1.7. Единица системного анализа психики

- •2.1.8. Проблема «локализации психического в природе»

- •2.1.9. Проблема объективного критерия психики

- •2.1.10. Чувствительность как элементарная форма психического отражения

- •2.1.11. Интенциональность как базовое свойство психического и предпосылка сознания

- •2.1.12. Антиципация и характер организации психических процессов во времени

- •2.1.13. Отличие человеческой психики от психики животных. Проблема сознания

- •Раздел 2.2 психика и мозг

- •2.2.1. Психофизиологическая проблема: представления о взаимосвязи психики и мозга

- •2.2.3. Отделы головного мозга

- •2.2.4. Концепция трех функциональных блоков в работе мозга

- •3. Блок программирования, регуляции и контроля деятельности

- •2.2.5. Рефлекторная деятельность мозга. Безусловные и условные рефлексы

- •2.2.6. Принцип сигнальности. Первая и вторая сигнальные системы

- •2.2.7. Проблема локализации высших психических функций

- •2.2.8. Понятие «функциональной системы»

- •Раздел 2.3 развитие психики

- •2.3.1. Понятие психического развития

- •1. Стадия элементарной сенсорной психики/элементарной чувствительности.

- •1. Стадия перцептивной психики.

- •3. Стадия интеллекта.

- •2.3.3. Научение у животных

- •2.3.4. Социокультурная детерминация психических процессов на высших уровнях развития психики

- •2.3.5. Опосредованность высших психических функций

- •2.3.6. Интериоризация как основной механизм формирования психики человека

2.2.5. Рефлекторная деятельность мозга. Безусловные и условные рефлексы

В основе всех форм системной деятельности мозга обнаруживается универсальный принцип — рефлекторность, то есть организация нервных процессов по типу безусловных или условных рефлексов.

Принцип рефлекторной деятельности мозга был впервые сформулирован Р. Декартом. Впоследствии понятие «рефлекс» стало широко применяемым научным термином, его конкретно-научная разработка связана, прежде всего, с именами И. Унцера и И. Про-хазка, а позднее — И.М. Сеченова.

Рефлекс (от лат. reflexus — обращенный, отраженный) — это опосредованная нервной системой ответная реакция живого организма на воздействие какого-либо фактора внешней или внутренней среды. Необходимой предпосылкой рефлекса является воз-

буждение рецепторов определенного анализатора, на телесном уровне рефлексы проявляются в сокращениях мышц, секреции желез или в других физиологических эффектах.

Схема действия любого рефлекса получила обозначение «рефлекторная дуга» или, в более сложном и точном варианте, — «рефлекторное кольцо». Эта схема отражает характер связей между воспринимающими и исполнительными отделами нервной системы, то есть между анализатором, поставляющим и перерабатывающим сенсорную информацию, и эффектором — двигательным органом, обеспечивающим ответную приспособительную реакцию.

Согласно фундаментальной теории И.П. Павлова, различаются безусловные и условные рефлексы.

Безусловный рефлекс — это наследственно закрепленная (врожденная) и стереотипная форма реагирования на биологически значимые воздействия внешнего мира или на изменения внутренней среды организма. Этот тип рефлекса всегда реализуется при непосредственном воздействии на организм определенных раздражителей, на основе генетически обусловленной нервной связи между органами восприятия и исполнительными органами. Согласно И.П. Павлову, качественно своеобразный класс безусловных рефлексов составляет генетическую основу прижизненного формирования сложных иерархических условно-рефлекторных связей.

Выделяются простые безусловные рефлексы, обеспечивающие элементарную работу отдельных органов и их систем (сужение зрачков под действием света, кашель при попадании в гортань инородного тела), и более сложные, лежащие в основе инстинктов. Среди важнейших обычно упоминаются рефлекс пищевой, половой, оборонительный, ориентировочный и пр.

Огромное значение для осуществления активного и целесообразного поведения живого существа имеет ориентировочный рефлекс — сложная реакция животных и человека на новизну стимула, названная Павловым рефлексом «что такое?». Его биологический смысл — создание предварительных условий для лучшего восприятия действующего раздражителя. Это достигается за счет появления комплекса соматических, вегетативных реакций и изменения уровня активации центральной нервной системы при общем торможении или нарушении текущей деятельности организма.

В состав ориентировочного рефлекса входят:

1) двигательные реакции:

а) обеспечивающие поворот головы и движение глаз в на правлении зрительного раздражителя, принюхивание и пр.;

б) обеспечивающие поддержание позы и приближение к сти мулу;

240

241

2) вегетативные реакции:

а) сосудистые — в виде сужения сосудов конечностей и рас ширения сосудов головы, обеспечивающие увеличение кро воснабжения мозга;

б) кожно-гальваническая реакция;

в) изменение частоты сердцебиения и дыхания;

3) общее изменение уровня активации центральной нервной сис темы.

В качестве возбудителей ориентировочного рефлекса кроме новизны стимула выделяют такие его хратеристики, как неожиданность возникновения и изменение стимула, его сложность или двусмысленность. По мере повторения стимула, вызывающего ориентировочную реакцию, происходит ослабление и угасание рефлекса.

В зависимости от широты распространения возбуждения в нервной системе различаются генерализованная и локальная формы ориентировочного рефлекса.

В отличие от условных рефлексов, служащих приспособлению организма к изменяющимся условиям, врожденные безусловные рефлексы обеспечивают приспособление к относительно постоянным условиям и факторам среды и не зависят от наличия внешнего подкрепления. Однако в чистом виде безусловные рефлексы практически не существуют. В онтогенезе на их основе надстраиваются сложные системы условных рефлексов, определяющие в единстве с безусловными рефлексами гибкость и динамизм поведения.

Условный рефлекс — это приобретенный, то есть прижизненно сложившийся рефлекс, образующийся за счет сближения во времени любого первоначально безразличного стимула с последующим действием раздражителя, вызывающего безусловный рефлекс. Иными словами, условный рефлекс формируется путем образования ассоциации между специфическим стимулом^ вызывающим безусловную реакцию, и непосредственно предшествующим ему во времени нейтральным (условным) стимулом. В основе условного рефлекса таким образом лежит выработка новых — временных — связей.

В результате образования условного рефлекса раздражитель, прежде не вызывавший соответствующей реакции, начинает ее вызывать, становясь сигнальным раздражителем (или условным, то есть обнаруживающимся при определенных условиях).

Отсюда следует один из важнейших принципов высшей не рвной деятельности — принцип замыкания условных (временных) связей. Он формулируется так. Если при достаточно сильном возбуждении участка коры под воздействием раздражителя, вызывающего врожденную (безусловно-рефлекторную) реакцию, в дру-

242

гом участке коры создается возбуждение действием раздражителя, который сам по себе не запускает безусловного рефлекса, то есть является нейтральным, то это второе возбуждение связывается с первым. В результате при многократном повторении и закреплении такой связи нейтральный раздражитель (например, звук или свет) начинает самостоятельно вызывать безусловно-рефлекторную реакцию (например, слюноотделение), которую до этого вызывал безусловный раздражитель (пища). Первоначально нейтральный раздражитель становится условным раздражителем, а вызванный им рефлекс — условным рефлексом. Так происходит замыкание новой нервной связи.

Различаются два вида условных рефлексов:

условные рефлексы классические, получаемые указанным спо собом;

условные рефлексы инструментальные (оперантные) — при их выработке безусловное подкрепление дается лишь при возникно вении необходимой двигательной реакции по принципу награды (например, в форме поощрения для закрепления поведенческого навыка).

Классический условный рефлекс был открыт И.П. Павловым в 1903 г.

К открытию условного рефлекса И.П. Павлова подтолкнуло наблюдение за подопытными собаками, на которых в его лаборатории ставились эксперименты по изучению процессов пищеварения. Для проведения этих экспериментов собак прооперировали таким образом, что протоки слюнных желез были выведены у них наружу. Павлов заметил, что слюна у собак выделяется не только в тот момент, когда пища попадает им в пасть (безусловный слюноотделительный рефлекс), но и когда они просто видят миску с едой или слышат звон миски. Иными словами, вид миски ассоциировался у собаки с едой. Отметив факт такого ассоциативного научения, Павлов задался вопросом, можно ли научить собаку ассоциировать пищу с другими нейтральными раздражителями, например, со светом или звуком. Чтобы измерять количество выделяющейся у собаки слюны, Павлов вживил ей в слюнную железу специальную фистулу. Затем перед собакой помещалась пустая миска. Экспериментатор сначала включал свет в специальном окошке перед собакой; затем, через несколько секунд, в миску подавалась пища, а свет выключался. Поскольку собака была голодна, наблюдалось интенсивное слюноотделение. Пища в этой экспериментальной ситуации выступает как безусловный раздражитель, выделение слюны — безусловный рефлекс, а световой сигнал — нейтральный раздражитель, не вызывавший поначалу условной реакции. После многократного повторения этой процедуры в указанной последовательности (зажигается свет, затем подается пища) у собаки начиналось выделение слюны уже при подаче светового сигнала, за которой в ряде случаев вообще не следо-

243

вало кормление. Так нейтральный раздражитель — свет — превратился в условный стимул; у собаки сформировался условный рефлекс. В другом, аналогичном эксперименте в качестве нейтрального раздражителя использовался звонок.

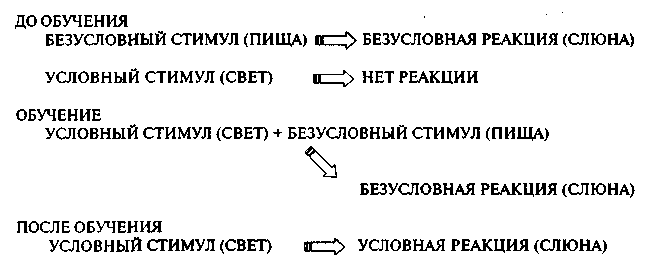

Описанный эксперимент был признан классическим, и на его основе Павлов вывел приведенную ниже схему образования классического условного рефлекса.

Схема 7. Образование классического условного рефлекса по И.П. Павлову

Механизм формирования условных рефлексов первоначально понимался как проторение пути между мозговыми центрами, отвечающими за переработку условных и безусловных сигналов. Ныне общепринято представление о сложной функциональной системе с обратной связью, организованной по принципу кольца, а не дуги.

У животных на основе условных рефлексов формируется 1-я сигнальная система, где сигнальными раздражителями являются агенты (факторы, свойства) среды их обитания. У человека наряду с первой сигнальной системой, порождаемой воздействиями среды, функционирует вторая сигнальная система, где в качестве условного раздражителя выступает знак, слово — «сигнал сигналов».

Динамика условного рефлекса включает в себя три основных явления:

•> генерализация условного рефлекса

специализация условного рефлекса

угасание условного рефлекса.

Генерализация условного рефлекса — феномен, возникающий на начальных этапах выработки условного рефлекса, когда формируемая ответная реакция вызывается не только подкрепляемым стимулом, но и другими, близкими к нему. Существует также генерализация эффекторной части ответа: например, при

244

выработке у животного условно-рефлекторного сгибания одной конечности в реакцию первоначально могут вовлекаться и другие.

Нейрофизиологический механизм генерализации условного рефлекса — иррадиация процесса возбуждения. Любой условный стимул первоначально вызывает генерализованное («разлитое») возбуждение, которое затем начинает концентрироваться в определенных участках коры. Показано, что генерализация сопровождается изменением электрической активности мозговых структур разного уровня.

Процесс, противоположный генерализации условного рефлекса, — его специализация.

Специализация условного рефлекса — это процесс, состоящий в том, что после первичной генерализации условно-рефлекторной реакции по мере ее повторения она приурочивается к строго определенному сигналу и осуществляется только требуемым способом. При этом ответные реакции на схожие стимулы затормаживаются. Например, у собаки можно выработать условную реакцию слюноотделения не только на звонок как таковой, но и на звонок определенной длительности или тона. При этом животное постепенно научится выделять ключевой раздражитель в ряду схожих с ним звуковых стимулов.

Нейрофизиологический механизм этого эффекта (другое обозначение которого — дифференцировка условного рефлекса) заключается в активации только тех структур мозга, которые непосредственно обеспечивают данную условную реакцию или в концентрации возбуждения.

Если при повторных действиях условного стимула не происходит его подкрепление безусловным раздражителем, условно-рефлекторная реакция ослабевает и исчезает. В основе такого угасания лежит процесс внутреннего (коркового) торможения. Так, если в классическом эксперименте Павлова световой стимул систематически не подкреплять подачей пищи в миску, условная реакция на него в конце концов исчезнет. Благодаря действию этого жизненно важного и целесообразного механизма животное перестает следовать привычной тропой к водоему, когда водоем пересыхает.

Наряду с внутренним наблюдается также феномен внешнего торможения: условный рефлекс затормозится и не проявится, если в момент действия условного стимула начнет действовать новый и достаточно интенсивный посторонний раздражитель.

245