- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Серо-коричневые почвы

Серо-коричневые почвы субтропических и тропических сухих степей, полусаванн и ксерофитных кустарничковых формаций занимают наиболее засушливые области в переменно-влажных субтропиках и тропиках, располагаясь на границе с сероземами — почвами субтропических сухих степей и полупустынь, где количество осадков составляет 250—350 мм в год с ранневесенним максимумом. Серо-коричневые почвы распространены на подгорных равнинах, в предгорьях и низкогорьях Восточного Закавказья, Южного Дагестана, Памиро-Алая и Копетдага.

Они имеют следующее морфологическое строение.

A1h—гумусовый горизонт мощностью 20—25 см, коричневато-серый, в верхней части пластинчатый, в нижней — комковато-ореховатый, вскипает с поверхности;

Вm(ca) — метаморфический горизонт мощностью до 50 см и более, серовато-коричневый, более тяжелый по гранулометрическому составу, более плотный, ореховато-мелкоглыбистый, выделения карбонатов в виде псевдомицелия и прожилок;

Вса — иллювиальный карбонатный мощностью 25—30 см, более плотный, с многочисленными выделениями карбонатов в виде пятен и конкреций;

Ссa — карбонатная почвообразующая порода.

Степень оглинения серо-коричневых почв обычно меньше, чем коричневых почв, так как период и степень увлажнения почв в субтропических кустарничковых полусаваннах ниже, чем в субтропических жестколистных сухих лесах. Меньшее количество осадков обусловливает также более скудную растительность и меньшее поступление органических остатков в почвы, а соответственно относительно небольшое содержание гумуса (от 2,5 до 3,5 %) и небольшую мощность гумусового горизонта (20—35 см).

Во время летнего сухого периода верхние горизонты серо-коричневых почв сильно иссушаются и в них, так же как и в коричневых, происходит подтягивание пленочной влаги кверху, что приводит к ежегодному вторичному окарбоначиванию гумусового горизонта и щелочной реакции всей толщи почв.

Серо-коричневые почвы в случае нахождения в условиях равнинного рельефа используются в земледелии и садоводстве. В областях, где зимний период безморозный, на них выращивают обычно два урожая в год: зимой (без полива) — зерновые культуры (например, пшеницу), а летом (с поливом) — более теплолюбивые культуры (рис, хлопчатник, табак, бахчевые). Серо-коричневые почвы используются под сады и виноградники и такие субтропические культуры, как инжир, фанат и оливы.

Слитоземы (вертисоли)

В субтропических и тропических переменно-влажных областях спорадически распространены своеобразные темноцветные почвы очень тяжелого гранулометрического состава. В субтропиках они встречаются среди коричневых почв, а в тропиках соседствуют с красно-бурыми и красными почвами саванн. Эти почвы известны под разными названиями. На международных почвенных картах и в классификациях они получили название вертисолей. На Почвенной карте мира (1983) и в русской учебной литературе они названы слитоземами. Именно это последнее название используется в этой книге. Слитоземы распространены в переменно-влажных субтропиках и тропиках на всех континентах мира в условиях, где в течение года влажные периоды сменяются сухими. В субтропиках максимум осадков выпадает в зимне-весенний прохладный период, в тропиках — в летний жаркий. Количество осадков варьирует в широких пределах — от 400—450 до 800 мм и более.

Слитоземы распространены на выровненных поверхностях, где во влажный период наблюдается поверхностное переувлажнение. Это, во-первых, аллювиальные и озерно-аллювиальные равнины, сложенные тяжелыми суглинками и глинами, обычно карбонатными, в илистой фракции которых основную массу образуют минералы группы монтмориллонита и смектиты. Во-вторых, слитоземы встречаются и на возвышенных равнинах, сложенных породами основного состава — базальтами, траппами, норитами и другими, т. е. породами, содержащими в составе первичных минералов много кальция и магния. При выветривании таких пород в условиях переменно-влажного климата образуется вермикулит-монтмориллонитовая кора выветривания, являющаяся почвообразующей породой для слитоземов.

Наиболее характерной морфологической чертой слитоземов является наличие глубоких трещин, образующихся в сухие периоды и разбивающих поверхность почв на полигоны диаметром 2—3 м и более, а также наличие местами специфического микрорельефа, получившего название гильгае. Образование микрорельефа связано с сильным набуханием и вспучиванием монтмориллонитовых глин при увлажнении.

Морфологический профиль слитоземов без признаков гидроморфизма слабо дифференцирован и состоит из следующих горизонтов.

A1hm _ гумусово-монтмориллонитовый горизонт серого, темно-серого или темно-коричневого цвета, комковато-зернистой структуры, в сухом состоянии разбит трещинами. Мощность горизонта 15—20 см;

Вmmt — динамометаморфический слитный гумусово-монтмориллонитовый горизонт темно-серого, серого или коричневого цвета, не отличающегося по цвету от верхнего горизонта, с ясно выраженными зеркалами скольжения, с глыбисто-крупночешуйчатой структурой. В случае присутствия карбонатов они рассеяны в почвенной массе в форме плотных конкреций, имеющих на поверхности черный цвет. Мощность горизонта — 100—150 см;

Вmtca — карбонатный горизонт, желто-бурый с новообразованиями карбонатов в виде мучнистых стяжений и плотных конкреций, мощность горизонта 40—60 см. В почвах, образовавшихся на древнем аллювии, местами карбонатный горизонт сильно сцементирован и образует известковую плиту;

Сmtca — монтмориллонитовая глинистая почвообразующая порода, карбонатная.

В почвах, испытывающих грунтовое или продолжительное по- верхностное переувлажнение, в горизонтах АВт и Вт появляются признаки периодического оглеения — сизые пятна и мелкие желе- зисто-марганцевые конкреции.

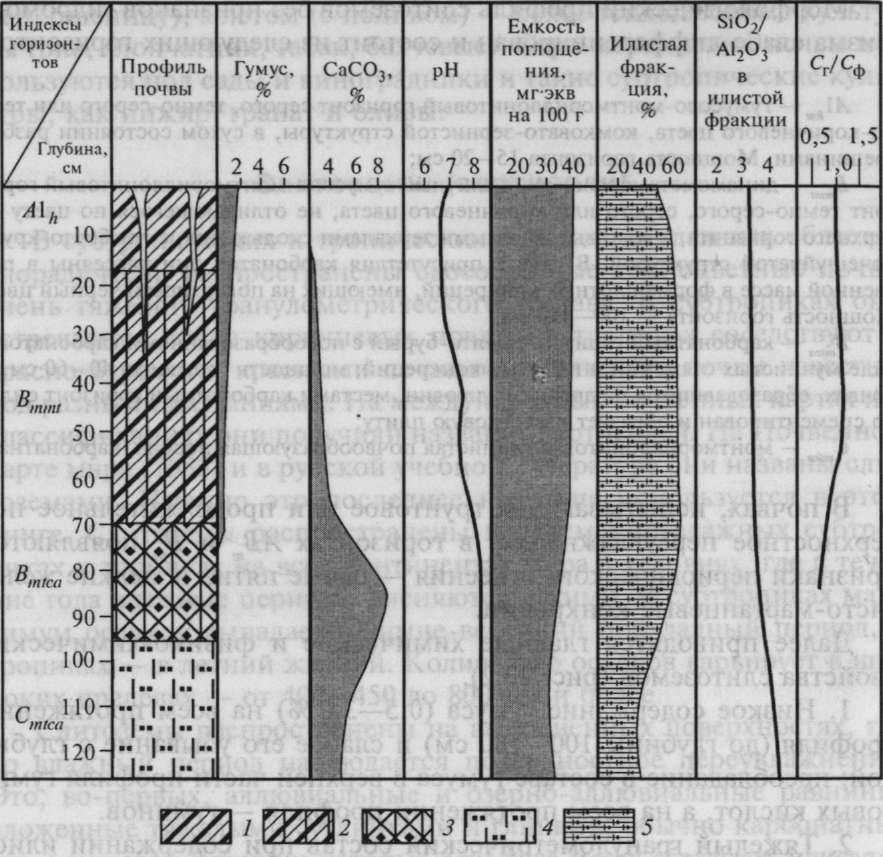

Далее приводятся главные химические и физико-химические свойства слитоземов (рис. 20.2).

Низкое содержание гумуса (0,5—3,0%) на всем протяжении профиля (до глубины 100—180 см) и слабое его убывание с глубиной; преобладание в составе гумуса в верхней части профиля гуминовых кислот, а на всем протяжении профиля — гуминов.

Тяжелый гранулометрический состав при содержании илистых частиц не менее 40 % (обычно 60—70 %) с преобладанием в составе ила минералов монтмориллонит-вермикулитовой группы. Отношение Si02/Al203 в илистой фракции составляет 3,5—4,5 при высоком содержании магния. Максимальное оглинивание почв приурочено к глубине 30—100 см.

Щелочная реакция (рН 7,5—8,0 и более) на протяжении большей части профиля.

Высокая емкость поглощения (40—60 мг × экв на 100 г); преобладание в составе поглощенных оснований кальция при значительном количестве магния.

Максимум карбонатов (если они есть) приурочен к нижней части профиля (на глубине 100 см и более).

В солонцеватых слитоземах обычно наличие щелочности от бикарбонатов щелочей, а в составе поглощенных оснований присутствует натрий.

Рис. 20.2. Профиль слитозема. Генетические горизонты: 1 — гумусово-монтмориллонитовый; 2 — динамометаморфичес- кий слитный гумусово-монтмориллонитовый; 3 — метаморфический монтмориллонитовый карбонатный; 4 — монтмориллонитовая карбонатная почвообразуюшая порода. Состав илистой фракиии: 5 — монтмориллонитовый

Особенности строения генетического профиля слитоземов и их свойства связаны с особенностями минерального состава почвообразующих пород и гидротермическим режимом почв.

Как уже указывалось ранее, в сухие периоды года при высыхании почв объем почвенной массы уменьшается и образуются трещины глубиной 100—150 см и шириной в верхней части 2—3 см. В трещины в начале дождливого периода или периода поверхностного затопления замывается материал с поверхности почв. По мере увлажнения и набухания почвенной массы трещины закрываются, а намытый в них материал оказывается включенным в глубокие горизонты почв, где подвергается уплотнению и перемешиванию.

Набухание глинистых минералов при увлажнении весьма различно и составляет в процентах к первоначальному объему: для монтмориллонита — 96, гидрослюд — 12, каолинита — 4,5. Следовательно, чистые монтмориллонитовые глины в увлажненном состоянии занимают почти в два раза больший объем, чем в сухом. В почвах, содержащих большое количество монтмориллонитового материала и поэтому сильно набухающих при увлажнении, возникает сильное внутрипочвенное давление, вызывающее разрушение, и деформацию структурных отдельностей почвенной массы, скольжение пластичных глинистых масс относительно друг друга и выпирание их к поверхности. В результате появляются глянцевитые зеркальные плоскости скольжения, имеющие по отношению к поверхности почвы наклон в 45° или больше. Эти плоскости хорошо видны при высыхании почв и получили название сликенсайдов. Давление и внутрипочвенное скольжение обусловливают очень плотную упаковку почвенных частиц и расслоение почвенной толщи на крупные чечевицеобразные отдельности. В микросложении почв также наблюдается листовато-чечевитчатая ориентировка глинистой плазмы.

При последующем иссушении почв трещины образуются на новом месте. В результате происходит периодическое перемешивание всей почвенной массы на глубину проникновения трещин. Этим объясняются недифференцированный характер верхней части профиля почв, глубокое и равномерное прокрашивание почв в темно- серый, коричневато-оливковый или черный цвет, не меняющийся на всю глубину распространения трещин, наличие рассеянных в бескарбонатной глинистой массе известковых конкреций, перемещенных механически вверх из карбонатного горизонта, начинающегося у нижней границы распространения трещин.

Слитоземы, несмотря на их темную окраску, содержат очень мало гумуса — 0,5—1,5 %; лишь в субтропических слитоземах — 3,0—4,0%.

Темную окраску слитоземов объясняют по-разному. Ее связывали с преобладанием глинных минералов вермикулит-монтмориллонитового состава, имеющих темный оливково-серый цвет. В ранних работах высказывались предположения, что темный цвет этих почв обязан магнетиту, марганцу, титану и присутствию гизенгерита — коллоидной смеси кремне-алюмо-железистых коагелей, которые при кристаллизации дают железистые монтмориллониты.

Но скорее всего причина темной окраски не в минеральных компонентах, а в особом составе гумуса и высокой степени его дисперсности. Темную окраску слитоземов объясняют наличием устойчивых глиногумусовых комплексов, чему способствует большая удельная поверхность монтмориллонитовых глин.

Большинство тропических слитоземов, несмотря на низкое содержание гумуса, тяжелый гранулометрический состав и склонность к образованию трещин, — наиболее плодородные почвы тропиков. Они содержат достаточное количество оснований, фосфора; многие из этих почв богаты марганцем. Однако малое количество органических веществ обусловливает их бедность азотом, поэтому они отзывчивы на внесение азотных удобрений. Эти почвы используются в земледелии в значительно большей степени, чем остальные почвы тропиков. На них выращивают пшеницу, ячмень и другие культурные злаки, но особенно часто — хлопчатник.

Субтропические слитоземы (местные названия — смолницы, тирсы и др.) также широко используются в сельском хозяйстве. Они содержат несколько больше гумуса (3—4 %) и азота, чем тропические слитоземы. Эти различия, по-видимому, связаны не с количеством поступающих органических веществ, так как и тропические и субтропические слитоземы приурочены к областям распространения сухих ксерофитных лесов, кустарников и сухих саванн, поставляющих примерно одинаковое количество органических остатков, а с различиями в водно-тепловом режиме и скорости минерализации гумуса.