- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Коричневые и красно-коричневые почвы

Эти почвы распространены в субтропических областях со средиземноморским типом климата, для которого характерны сухое жаркое лето и влажная теплая зима с очень непродолжительным снеговым покровом или совсем без него.

Коричневые и серо-коричневые почвы распространены преимущественно в горных районах под ксерофитными лесами и редколесьями в Западном Тянь-Шане и Памиро-Алтае, в Копетдаге и в сухих субтропиках Закавказья (в Армении, Восточной Грузии, Азербайджане и Дагестане). Коричневые и красно-коричневые почвы под сухими дубово-грабинниковыми лесами распространены в Крыму на южном склоне Главной Крымской гряды.

Эти почвы формируются в сухих субтропиках Средиземноморья в Южной Европе и Северо-Западной Африке, в Мексике, Калифорнии, в центральной части Чили, в Южной Африке, Южной и Юго- Восточной Австралии. Небольшие ареалы коричневых почв имеются в субтропических горных районах восточной Азии в Китае.

Климатические условия областей распространения коричневых почв имеют некоторые общие черты: резкие изменения условий увлажнения в течение года; для них характерны короткая, мягкая, влажная, бесснежная или малоснежная зима и длинное, очень сухое и теплое лето. Среднегодовое количество осадков, основная часть которых выпадает весной, составляет 350—650 мм. Температура наиболее холодного месяца в этих областях колеблется от +1 до —2,5°С, а самого теплого месяца — около 20—21 "С. Среднегодовая температура составляет 9—10 °С. Почвы не промерзают, период вегетации продолжается 190—215 дн., а безморозный период — 205—230 дн. Сумма температур выше 10 °С лежит в пределах 3000—4500 °С.

Почвы развиваются на различных по гранулометрическому и химическому составу породах: продуктах выветривания изверженных и осадочных пород, различных рыхлых отложениях (лёссовидных суглинках и глинах, преимущественно карбонатных).

Коричневые почвы образуются под ксерофитными дубово-грабовыми лесами, лесами из клена и грецкого ореха. В Средиземноморье часто к коричневым почвам приурочены заросли вечнозеленых кустарников типа фриганы, шибляка и др.

Коричневые почвы имеют следующий морфологический профиль.

А1h — гумусово—аккумулятивный горизонт мощностью 30—50 см, имеет коричневый или серовато-коричневый цвет, комковато-капролитовую, а в нижней части горизонта комковато-ореховатую структуру; гранулометрический состав его постепенно утяжеляется в нижней части горизонта;

Bt — метаморфический оглиненный, насыщенный кальцием горизонт, лежит на глубине 40—80 см и глубже, имеет более тяжелый гранулометрический состав и более яркую коричневую или красновато-коричневую окраску. Структура его ком- ковато-ореховатая, местами по граням видны слабо выраженные глинистые пленки, в нижней части горизонта в сухое время года можно видеть по порам мицеллярные новообразования карбоната кальция;

Вmса — оглиненный иллювиально-карбонатный горизонт, имеет более светлую коричневато-буроватую окраску, плотный, ореховато-призматический, имеются новообразования карбонатов кальция в форме прожилок, конкреций, часто плотно сцементированных; мощность и глубина залегания горизонта варьируют. В типичных коричневых почвах он ограничивается пределами первого метра;

Ссa — почвообразующая порода начинается на глубине 120—130 см, оглинен- ность уменьшается, так же как и уменьшается содержание карбонатов.

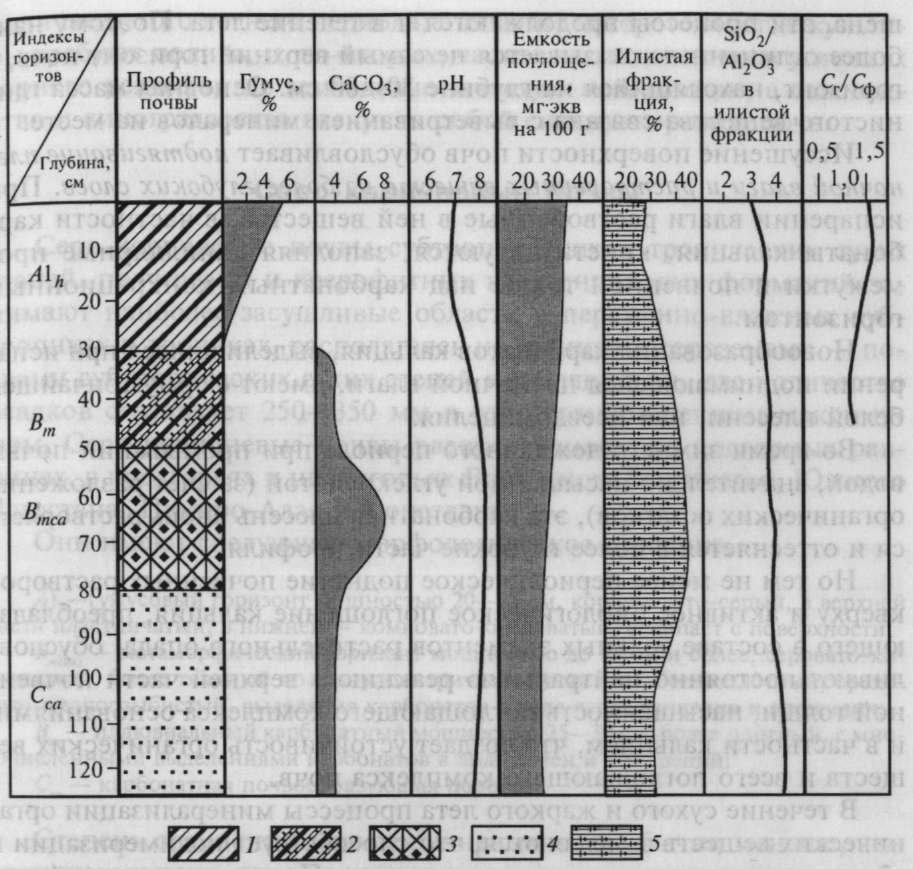

Анализы вскрывают главные особенности коричневых почв (рис. 20.1). Гумусовый горизонт имеет мощность около 40—50 см; содержание гумуса в верхней части горизонта A1h — 5—7 %. С глубиной наблюдается постепенное падение содержания гумуса. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием и глинистыми минералами.

В верхней части профиля почвы имеют нейтральную реакцию, сменяющуюся в карбонатном горизонте щелочной. Карбонатный горизонт в типичных коричневых почвах начинается в нижней части гумусового горизонта, максимум карбонатов находится на глубине 70—80 см.

Содержание илистой фракции в почве выше, чем в почвообразующей породе. Максимальное содержание ила приурочено к горизонту Вт, где оно составляет 50—60 %.

Почвы имеют высокую емкость поглощения (30—40 мк • экв на 100 г), насыщены основаниями. В составе поглощенных оснований преобладает кальций, но часто содержится много магния, что связано с преобладанием в илистой фракции минералов группы монтмориллонита.

Генетические особенности коричневых почв определяются в значительной мере их гидротермальным режимом.

В течение зимнего влажного и относительно теплого периода идет интенсивное выветривание первичных и образование вторичных глинистых минералов гидрослюдисто-монтмориллонит-иллитового состава. Подвижные продукты выветривания во влажный зимний период вымываются из верхних частей почвенной толщи на большую или меньшую в зависимости от количества осадков глубину. Обычно легкорастворимые соли (хлориды, сульфаты) совершенно удаляются из почвенного профиля, в то время как менее растворимые карбонаты кальция откладываются на глубине 30—50 см и глубже, образуя карбонатный иллювиальный горизонт. В наиболее влажных климатических условиях карбонатный горизонт находится в более глубоких частях профиля или совсем отсутствует.

Во влажные зимний и весенний периоды протекают процессы гумификации и в значительной мере минерализации растительных остатков, происходящие в условиях нейтральной или слабощелочной среды, богатой основаниями.

В течение жаркого и засушливого лета процессы выветривания значительно замедляются, особенно в верхнем, наиболее сухом, горизонте, в то время как на некоторой глубине, где почва менее иссушена, эти процессы продолжаются и в течение лета. Поэтому наиболее оглиненным оказывается не самый верхний горизонт почв, а горизонт, находящийся на глубине 30—80 см. Основная масса глинистого вещества связана с выветриванием минералов на месте.

Рис. 20.1. Профиль коричневой почвы. Генетические горизонты: 1 — гумусово-аккумулятивный гуматно-кальциевый; 2— метаморфический оглиненный сиаллитный; 3— оглиненный иллювиально-карбонатный; 4— сиаллитно- карбонатная почвообразуюшая порода. Состав илистой фракции: 5 — преимущественно монтмориллонитовый

Иссушение поверхности почв обусловливает подтягивание пленочной влаги и растворенных веществ из более глубоких слоев. При испарении влаги растворенные в ней вещества, в частности карбонаты кальция, кристаллизуются, заполняя капиллярные промежутки в почвенной толще над карбонатным конкреционным горизонтом.

Новообразования карбонатов кальция, выделившиеся при испарении поднимающейся пленочной влаги, имеют форму тончайшей белой плесени, или псевдомицелия.

Во время зимнего дождливого периода при промывании почвы водой, значительно насыщенной углекислотой (за счет разложения органических остатков), эта карбонатная плесень вновь растворяется и оттесняется в более глубокие части профиля.

Но тем не менее периодическое поднятие почвенных растворов кверху и активное биологическое поглощение кальция, преобладающего в составе зольных элементов растительного опада, обусловливают постоянно нейтральную реакцию в верхней части почвенной толщи, насыщенность поглощающего комплекса основаниями, и в частности кальцием, что создает устойчивость органических веществ и всего поглощающего комплекса почв.

В течение сухого и жаркого лета процессы минерализации органических веществ замедляются, что способствует полимеризации и сохранению в почвах гумусовых веществ. Поэтому содержание гумуса в коричневых почвах составляет обычно 4—7 %, а в серо-коричневых — 3—4 % со значительным преобладанием группы гуми- новых кислот (Сг/Сф 1,5—2,0). Освобождающиеся при выветривании оксиды железа в сухой период дегидратируются, что придает почве красновато-коричневый оттенок, особенно яркий в горизонте максимального оглинивания. На красноцветных продуктах выветривания известняков terra rossa, широко распространенных в областях со средиземноморским климатом, весь профиль почв приобретает красноватый цвет. Они выделяются как красно-коричневые (или красноцветные коричневые) почвы.

Коричневые почвы обладают высоким естественным плодородием и широко используются в земледелии, садоводстве и виноградарстве. Они имеют достаточные запасы азота и валового фосфора, однако подвижных форм фосфора в них недостаточно. Препятствием к их еще более широкому использованию является, во-первых, наличие сухого летнего периода, в течение которого многие культуры требуют полива, и, во-вторых, частое нахождение их в условиях горного рельефа, где земледелие зачастую невозможно, а садоводство и виноградарство влекут за собой сильную эрозию почв.