- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Типы засоления почв по соотношению ионов

Типы засоления по анионам |

C1/SO4 |

SO4/Cl |

HCl3/(C1 + SO4) |

Хлоридный |

>2 |

<0,5 |

- |

Сульфатно-хлоридный |

1-2 |

0,5-1,0 |

— |

Хлоридно-сульфатный |

0,2-1,0 |

1,0-5,0 |

- |

Сульфатный |

<0,2 |

>5,0 |

- |

Карбонатно-сульфатный |

<0,2 |

>5,0 |

1,2 |

Сульфатно-содовый |

- |

- |

2,0 |

Типы засоления по катионам |

Na + К / Ca + Mg |

Ca + Mg / Na + К |

Mg/ Ca |

Натриевый |

>2 |

<5 |

- |

Магниево-натриевый |

1-2 |

0,5-1,0 |

> 1 |

Кальциево-натрие вый |

1-2 |

0,5-1,0 |

< 1 |

Кальциево-магниевый |

<1 |

|

> 1 |

Магниево-кальциевый |

< 1 |

> 1 |

> 1 |

Натриевый |

<2 |

- |

- |

Сопоставление соотношений ионов по профилю почв с их соотношением в плотном остатке фунтовых вод позволяет судить не только о типе засоления, но и о преобладающих в данной почве процессах: прогрессивного засоления, периодического засоления и рассоления или преимущественного рассоления с наличием остаточных солевых горизонтов.

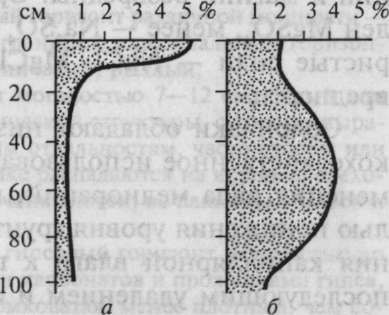

На рис. 18.1, а показан характер распределения солей и соотношения их в почве с прогрессивным засолением. Максимум солей приурочен к верхнему горизонту почвы. В этом же горизонте заметно увеличивается по сравнению с остальной частью профиля и с грунтовыми водами относительное содержание в составе солей С1 и Na. Хлориды натрия более растворимы, чем сульфаты натрия и особенно сульфаты кальция. Преимущественное накопление хлоридов натрия у поверхности почвы объясняется тем, что при подъеме вод от уровня фунтовых вод по капиллярам внутри почвенной толщи и частичном испарении увеличивается конценфация растворов, часть сульфатов выпадает в осадок, а поднимающиеся к поверхности растворы становятся не только более минерализованными, но и относительно обогащенными хлоридами нафия.

На рис. 18.1, б приводится солевой профиль почвы, находящейся в стадии рассоления. В этом профиле максимум солей находится на глубине 50—70 см, причем максимум сульфатов кальция и нафия наблюдается выше по профилю, чем максимум хлоридов нафия.

Отношение хлоридов к сульфатам и отношение нафия к сумме кальция и магния по всему профилю почвы ниже, чем в фунтовых водах. Сульфаты менее растворимы, чем хлориды; при промывании и рассолении почв они более длительное время задерживаются в почвенном профиле.

Многие засоленные почвы имеют очень сложный солевой профиль с несколькими максимумами накопления солей, что свидетельствует о нескольких этапах засоления и рассоления почвы, связанных с различными уровнями стояния фунтовыхвод в прошлом или периодическими колебаниями уровня вод по сезонам года и в многолетних климатических циклах.

Уровень залегания и режим фунтовых вод определяют характер солончаков. Если уровень фунтовых

Рис. 18.1. Распределение легкорастворимых солей по профилю почв: а — коркового солончака; б — глубоко солончаковой почвы

вод в течение года слабо колеблется и капиллярно поднимающаяся влага достигает поверхности почв, соли концентрируются в самом верхнем горизонте и на поверхности при относительно небольшом их содержании в остальной толще почвы: образуется корковый солончак (см. рис. 18.1, а).

Если уровень фунтовых вод значительно меняется и влага испаряется в различные периоды года, то на поверхности и на различной глубине от нее соленакопление происходит в нескольких горизонтах или во всей толще почвы над грунтовой водой. Максимум накопления солей на поверхности при одновременном высоком содержании солей во всей почвенной толще характеризует профиль типичного солончака (см. рис. 18.1, б).

При относительно глубоком постоянном уровне грунтовых вод, когда капиллярная влага не достигает поверхности, солевые накопления могут обнаруживаться лишь в глубоких горизонтах почвы — образуется солончаковая почва или глубинный солончак.

Солончаки, связанные в своем генезисе с постоянным уровнем фунтовых вод, называются луговыми солончаками', солончаки, образующиеся на днищах озер и лагун, в которых значительная часть солей накопилась за счет испарения поверхностной воды, — соровыми или шоровыми.

В орошаемых районах при недостаточном дренаже полив может вызвать подъем фунтовых вод и образование вторичных солончаков.

Культурные растения плохо переносят присутствие солей. Токсическое действие различных солей, однако, неодинаково. В ряду углекислых солей токсична сода, в то время как углекислые кальций и магний безвредны. Среди сернокислых солей наиболее вреден MgS04, менее — Na2S04 и безвреден гипс — CaS04 × 2Н20. Хлористые соли — NaCl, MgCl2 — примерно одинаковы по степени вредности.

Солончаки обладают низким природным плодородием. Сельскохозяйственное использование солончаковатых почв требует применения ряда мелиораций, в частности: устройства дренажа с целью понижения уровня фунтовых вод и предотвращения поступления капиллярной влаги к поверхности; промывки солончаков с последующим удалением и сбросом дренажных вод; посева растений, перехватывающих корнями капиллярный поток влаги (люцерна и другие травы); соблюдения норм и сроков полива в целях предотвращения возможного подъема уровня фунтовых вод и развития процессов вторичного засоления. 300