- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

В Северном полушарии лесо-лугово-степные и степные ландшафты и свойственные им почвы расположены во внутриконтинентальных секторах Евразии и Северной Америки. В Южном полушарии суббореальные сухие степи распространены в Южной Америке лишь в Патагонии.

В Северном полушарии лесо-лугово-степные и степные ландшафты образуют серию внутриконтинентальных ландшафтных зон, имеющих форму дуг, открытых к югу. На обширных пространствах Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири, Казахстана, а также в северной Монголии лесостепная и степная зоны имеют направление, близкое к широтному. Однако уже на западе Восточно - Европейской равнины наблюдается смещение границ лесостепной зоны к югу, более южное положение подзоны разнотравно-типчаково-ковыльных степей и исчезновение подзоны сухих типчаково- ковыльных степей. В восточном приокеаническом секторе Евразии на равнинах Внутренней Монголии степная зона приобретает меридиональное направление: с запада на восток последовательно сменяют друг друга подзоны сухих, типичных и луговых степей.

В Северной Америке широтные отрезки лесо-лугово-степной и степной зон коротки. Отчетливо выражено меридиональное направление зоны луговых степей (или прерий; занимающих Центральные равнины) и злаково-разнотравных и сухих степей, вытянутых с севера на юг в пределах Великих равнин.

В лесо-лугово-степной зоне Евразии в наиболее южных, теплых и менее континентальных областях на западе и на востоке высокотравные луговые степи перемежаются с широколиственными, преимущественно дубовыми лесами. В наиболее северных и холодных частях зоны, в Западной и Южной Сибири широколиственные леса уступают место мелколиственным березовым. Наряду с луговыми степями в Южной Сибири в межгорных сухих котловинах появляются типичные, а местами и сухие степи.

Положение лесо-лугово-степной зоны между лесной и степной, неоднократные изменения в голоцене климатических условий и связанные с ними смещения границ лесов и степей, давнее освоение лесостепной зоны человеком и уничтожение лесной растительности обусловили сложный полигенетический характер почв и почвенного покрова.

На низменных равнинах Западной Сибири, Приднепровской и Окско-Донской низменностей в почвенном покрове сохранились черты прошлого гидроморфного режима. Здесь появляются лугово - черноземные, часто солонцеватые и осолоделые почвы, солонцы и солоди.

В лесо-лугово-степной зоне в отдельные годы и сезоны года коэффициент увлажнения больше единицы и в почвах создается промывной режим. Бывают годы, в которые испаряемость превышает количество осадков и в почвах господствует непромывной режим.

Почвенный покров лесо-лугово-степной зоны представлен серыми лесными почвами, приуроченными к лесным массивам или участкам, находившимся в прошлом под лесом. Под участками луговых степей распространены оподзоленные и выщелоченные черноземы, под высокотравными прериями с признаками палеогидромофизма — черноземовидные и лугово-черноземные почвы, часто солонцеватые, в сочетании с солодями и солонцами.

В степной зоне коэффициент увлажнения постоянно меньше единицы (0,6—0,3) и понижается с севера на юг. С ним связаны изменения растительности и почв. В пределах собственно степной зоны выделяются подзоны разнотравно-типчаково-ковыльных, типчаково-ковыльных и засушливых полынно-типчаково-ковыльных степей, сменяющихся на юге полупустынями. В пределах степной зоны выделяются две почвенные зоны — черноземов и каштановых почв.

Черноземы, представленные подтипами типичных и обыкновенных черноземов, приурочены к подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей. В южной части подзоны появляются южные черноземы, распространяющиеся и в северную часть подзоны типчаково- ковыльных степей.

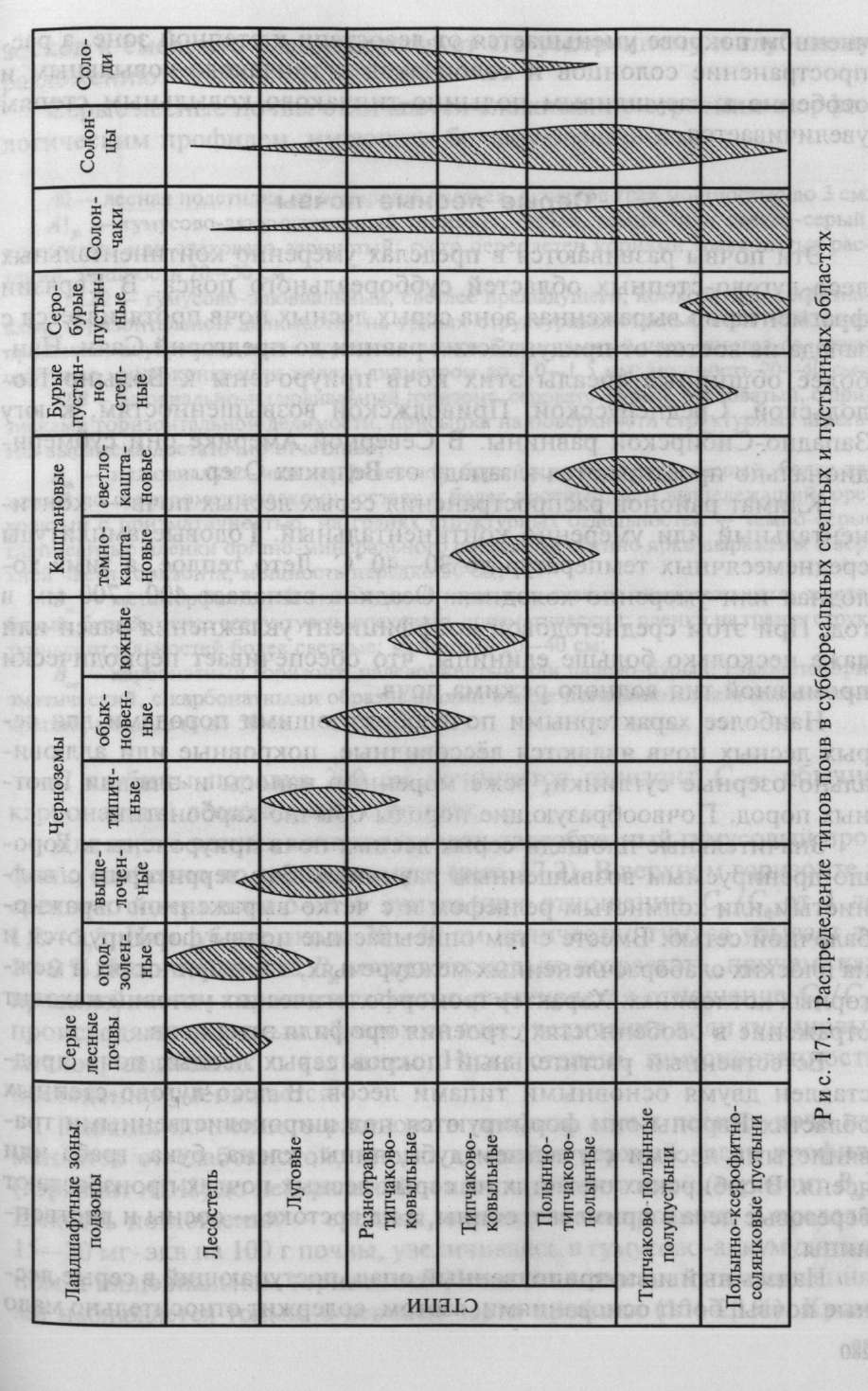

Каштановые почвы занимают подзоны типчаково-ковыльных и полынно-типчаково-ковыльных степей и представлены подтипами темно-каштановых и светло-каштановых почв, образующих соответственно две подзоны (рис. 17.1).

В черноземной зоне и особенно в зоне каштановых почв распространены солоди, солонцы и солончаки. Участие солодей в

почвенном покрове уменьшается от лесостепи к степной зоне, а распространение солонцов и солончаков к типчаково-ковыльным и особенно к засушливым полынно-типчаково-ковыльным степям увеличивается.