- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

Эти почвы в основном распространены на равнинных территориях Европы, Западной Сибири и Северной Америки, где они соседствуют с ареалами суглинистых подзолистых и бурых лесных почв. Биоклиматические условия их образования не имеют ярко выраженных специфических черт, кроме того, что в составе растительного покрова отмечается больше влаголюбивых видов травянистых растений и мхов. Обычно на этих почвах растут еловые, сосново - еловые или смешанные леса с мохово-кустарниковым или мохово - травяным наземным покровом.

Условием, определяющим формирование этих почв, является резко дифференцированный гранулометрический профиль с более легкой верхней частью и более тяжелой нижней. Такой профиль может быть унаследован от почвообразующих пород, но может быть и результатом процессов почвообразования, протекавших ранее в толще более или менее однородных наносов. Двучленные литологические образования занимают значительные площади в пределах гляциальных равнин Евразии и Северной Америки. В пределах верхнего метра в таких отложениях верхний слой сложен песками или супесями флювиогляциального либо озерного происхождения, а нижний — моренным или покровным суглинком. Нередко покровные и лёссовидные суглинки подстилаются валунной мореной более тяжелого гранулометрического состава. Указанное сочленение различных типов наносов в толще почв определенным образом влияет на характер их водного режима. В верхнюю облегченную часть почвы атмосферная влага поступает в количестве, соответствующем относительно высокой влагоемкости слагающего субстрата, и сравнительно быстро фильтруется в нисходящем направлении. На контакте же с более тяжелой частью почвы при резкой смене темпа фильтрации происходит застой влаги и возникает восстановительная обстановка. Аналогичная ситуация имеет место в почвенном профиле и в том случае, когда неоднородность гранулометрического состава почв является следствием предшествующего этапа их развития. Так, к формированию существенно утяжеленного горизонта под более легким может привести процесс лессиважа, когда интенсивное вымывание тонких фракций сопровождается заиливанием (кольматажем) средней части профиля. Совместное протекание лессиважа и внутрипочвенного оглинивания также может привести к формированию слабоводопроницаемого иллювиально-метаморфи- ческого горизонта. Процессы оподзоливания в суглинистых почвах

(разрушение ила в горизонте А2 и вынос продуктов разрушения в горизонте В) дополнительно усиливают дифференциацию гранулометрического профиля на более легкую и более тяжелую части.

Генетический профиль поверхностно-глеево-элювиальных почв напоминает профиль суглинистых подзолистых почв, однако имеет ряд существенных отличительных особенностей, выражающихся главным образом в более отчетливо выраженных признаках оглеения.

А0 — подстилка из слаборазложившихся остатков хвои, листьев и трав, иногда представляет собой торфянистый горизонт или слабооторфованную дернину; мощность до 10 см;

А1A2g — гумусово-аккумулятивный горизонт, серый или светло-серый, местами со слабым сизоватым оттенком, структура непрочная, слоевато-комковатая; с мелкими охристыми пятнами и дробинками гидроксидов железа; мощность 5—15 см;

A2g — глеево-элювиальный горизонт; сизовато-белесого цвета, плитчатый или чешуйчатый, с большим количеством ржавых пятен и темно-бурых конкреций гидроксидов железа; мощность варьирует от 10 до 40 см;

Btg— иллювиальный оглеенный горизонт, неоднородно окрашенный (мраморовидный) — участки охристо-бурого цвета чередуются с сизыми и белесыми, на контрастном фоне выделяются бурые и сизые прожилки: в верхней части много ржавых примазок; по гранулометрическому составу отчетливо тяжелее вышележащего, имеет ореховую структуру; мощность 20—50 см;

BtFe — иллювиальный горизонт, наиболее тяжелый в профиле, с прочной ореховато-призматической структурой, бурый, на гранях структурных отдельностей темно-бурые пленки; пронизан сизовато-белесыми языками; мощность 30—50 см;

C sial— почвообразующая порода, суглинистая или глинистая, не имеющая признаков соглеения.

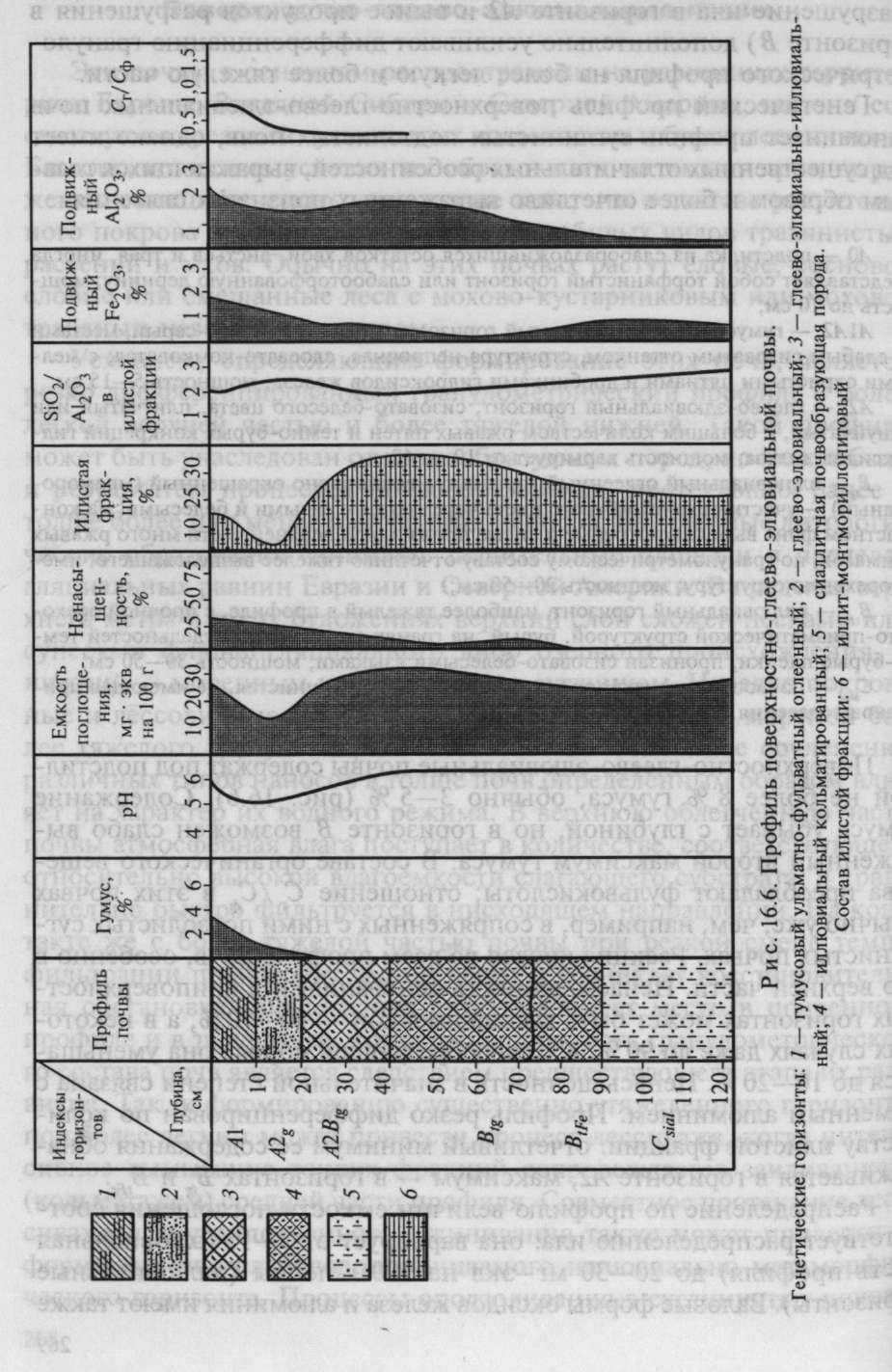

Поверхностно-глеево-элювиальные почвы содержат под подстилкой не более 8 % гумуса, обычно 3—5 % (рис. 16.6). Содержание гумуса убывает с глубиной, но в горизонте Bt возможен слабо выраженный второй максимум гумуса. В составе органического вещества преобладают фульвокислоты; отношение Сг/Сф в этих почвах обычно уже, чем, например, в сопряженных с ними подзолистых суглинистых почвах. Реакция кислая во всем профиле почв, особенно в его верхней части. Ненасыщенность основаниями в приповерхностных горизонтах может быть весьма высокой — 40—70 %, а в некоторых случаях даже до 90 %. К почвообразующей породе она уменьшается до 10—20 %. Ненасыщенность в значительной степени связана с обменным алюминием. Профиль резко дифференцирован по количеству илистой фракции: отчетливый минимум ее содержания обнаруживается в горизонте A2, максимум — в горизонтах Btg и BtFe. Распределение по профилю величин емкости поглощения соответствует распределению ила: она варьирует от 5—15 (элювиальная часть профиля) до 20—30 мг • экв на 100 г почвы (иллювиальные зонты). Валовые формы оксидов железа и алюминия имеют также

элювиально-иллювиальное распределение в профиле. Вместе с тем максимум несиликатных форм железа (окисного и закисного) отмечается в горизонтах A1A2g: и А2 . Несиликатный алюминий большей частью накапливается ниже — в верхней части иллювиального горизонта.

Основным генетическим процессом, ответственным за формирование большинства свойств рассматриваемых почв, является элювиально-глеевый. Он заключается в образовании в определенные периоды продуктов анаэробного почвообразования и выносе их вниз по профилю. Некоторые следствия начальных фаз этого процесса были описаны при рассмотрении суглинистых подзолистых почв. В почвах, которым посвящен данный раздел, этот процесс выражен значительно ярче и полнее.

Периодически возникающий застой влаги над водоупорным горизонтом тяжелого гранулометрического состава приводит в поверхностно-глеево-элювиальных почвах к более существенному понижению окислительно-восстановительного потенциала и к более глубокому преобразованию минеральной и органической частей почвы.

Вследствие активизации анаэробных микроорганизмов находящиеся в твердой фазе почв гидроксиды железа и марганца переходят в закисные формы. Резко возрастает подвижность ионов этих металлов, увеличивается их концентрация в растворе. В восстановительной обстановке трансформации подвергаются и алюмосиликатные минералы. Это происходит по причине изменения зарядности некоторых химических элементов, входящих в состав кристаллических решеток, а также из-за потери последними атомов кислорода внешних слоев. В результате алюмосиликаты оказываются менее устойчивыми и легче подвергаются разложению. В условиях избыточного увлажнения изменяется характер гумификации растительных остатков: увеличивается доля первично продуцируемых фульвокислот, в относительно повышенных количествах образуются неспецифические низкомолекулярные органические кислоты (щавелевая, лимонная и др.). Кроме того, возможно превращение относительно стабильных гуминовых кислот в более подвижные фульвокислоты. Все эти соединения растворимы в воде и способны оказывать химически активное воздействие на минеральную часть почвы.

Таким образом, при анаэробиозе в почвах, с одной стороны, имеет место интенсивное продуцирование органических веществ с ярко выраженными кислотными свойствами, с другой — такое преобразование минеральной части, которое способствует ее взаимодействию с гумусовыми и неспецифическими органическими кислотами. Как показывают полевые и лабораторные исследования, в

восстановительной среде образуются прочные, устойчивые, водорастворимые органо-минеральные комплексы (железоорганические и алюмоорганические), которые удерживаются в растворе. Часть этих соединений по порам, трещинам, корневым ходам выносится вниз по профилю в среднюю его часть, где по мере уменьшения увлажненности почвы и повышения окислительно-восстановительного потенциала выпадает из раствора, формируя иллювиальный горизонт. Другая же часть продуктов анаэробиоза из-за низкой водопроницаемости утяжеленного горизонта задерживается над ним на месте своего образования и при высыхании почвы, когда восстановительные условия сменяются окислительными, выпадает в осадок. При этом закисное железо сегрегируется в конкреции гидроксидов железа, что служит наряду с нисходящим выносом этого красящего агента одной из причин осветления основной массы элювиального горизонта.

Процессы восстановления в поверхностно-глеево-элювиальных почвах идут наиболее интенсивно ранним летом, когда почвы достаточно прогреты и еще увлажнены. Именно с этим периодом связана максимальная микробиологическая активность почв, что является важным обстоятельством, поскольку поверхностное оглеение почв — процесс биохимический. Его выраженность также зависит от наличия органического вещества, поэтому наиболее высокого уровня восстановительные процессы достигают в пределах переувлажненной зоны там, где больше гумуса.

Весной и осенью, несмотря на избыточное увлажнение почв, восстановительные явления в них ослабевают, поскольку с понижением почвенных температур падает активность анаэробных микроорганизмов. В эти периоды с нисходящими токами влаги в почвах перемещаются в основном илистые частицы.

Почвы с поверхностным временным избыточным увлажнением и четко выраженной элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля напоминают по внешнему виду подзолистые суглинистые. Поэтому некоторые отечественные почвоведы (И.П. Герасимов, С.В. Зонн) предлагали называть их псевдоподзолистыми. Западноевропейские почвоведы называли их псевдоглеями, поскольку в отличие от почв с постоянным увлажнением (стагноглеев) переувлажнение в них временное, периодически проходящее. Представляется более правомерным и рациональным использовать для описываемых почв наименование «поверхностно-глеево-элю- виальные», поскольку оно отражает их реально существующие свойства и процессы, а не те, которые отсутствуют в почвенном профиле.

К поверхностно-глеево-элювиальным почвам относятся:

глеево-подзолистые почвы северной и средней тайги Евразии (подтип в пределах типа подзолистых почв);

контактно-глеевые подзолистые почвы на двучленных наносах, которые отличаются сложным строением профиля; в них в пределах верхнего однородного литологического слоя (например, покровных суглинков) может быть образован профиль подзолистой почвы (А0, Al, А2, BtFe), а ниже — на контакте с более тяжелым и менее водопроницаемым наносом (мореной) — может развиться второй осветленный (элювиально-глеевый) горизонт, переходящий с глубиной в горизонте Btg;

глеево-элювиальные лесные почвы суббореальных областей, распространенные среди дерново-подзолистых почв и буроземов на равнинных участках со слабо расчлененным рельефом; в этих почвах особенно ярко выражено отбеливание горизонта А2, поэтому они получили название подбелы.

Используемые без осушения в сельском хозяйстве поверхностно - глеево-элювиальные почвы дают заниженные урожаи, посевы на них подвержены вымочкам. Для повышения плодородия этих почв необходимо устройство на них дренажной сети, внесение органических и минеральных удобрений, а также проведение известкований.

Элювиально-глеевый процесс характеризуется относительно высокой скоростью. При наличии контрастной по гранулометрическому составу толщи с водоупорным горизонтом в ее средней части для возникновения поверхностно-глеево-элювиальной почвы достаточно нескольких сотен лет. По мере развития этих почв, все большего уплотнения в них иллювиального горизонта и прогрессирующего переувлажнения профиля они могут эволюционировать в торфяно - глеевые почвы. На водораздельных поверхностях суббореальных и бореальных лесных областей встречаются почвы верховых болот, образовавшихся на месте бывших поверхностно-глеево-элювиаль- ных почв. Почвы верховых болот — это конечная стадия в ряду нарастания увлажненности за счет поступления влаги на поверхность почвы. Основные свойства и генезис торфяно-глеевых постоянно переувлажненных почв верховых болот описаны в гл. 15.